文|追月数星

原标题:关于疑似新京报编委回复我被离职一事的回应

前段时间,我写了一篇《我为什么从新京报离职》的文章。实话说,这篇推文我并没有特别的诉求,更没有对新京报,或者涂重航老师和陈薇老师有什么冒犯之心,只是单纯地把我被离职的经过告诉大家。

原本以为这件事到此翻篇了,我也把全部心思都投入到新的工作上。前两天,我打开微信媒体群,发现疑似涂重航老师和陈薇老师分别就此事作了回应和写了说明。

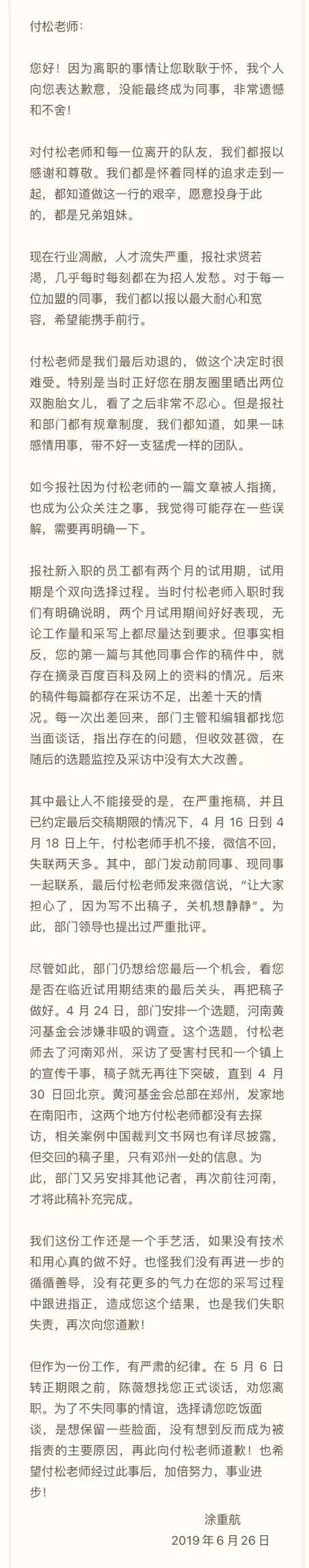

疑似涂重航老师的回应

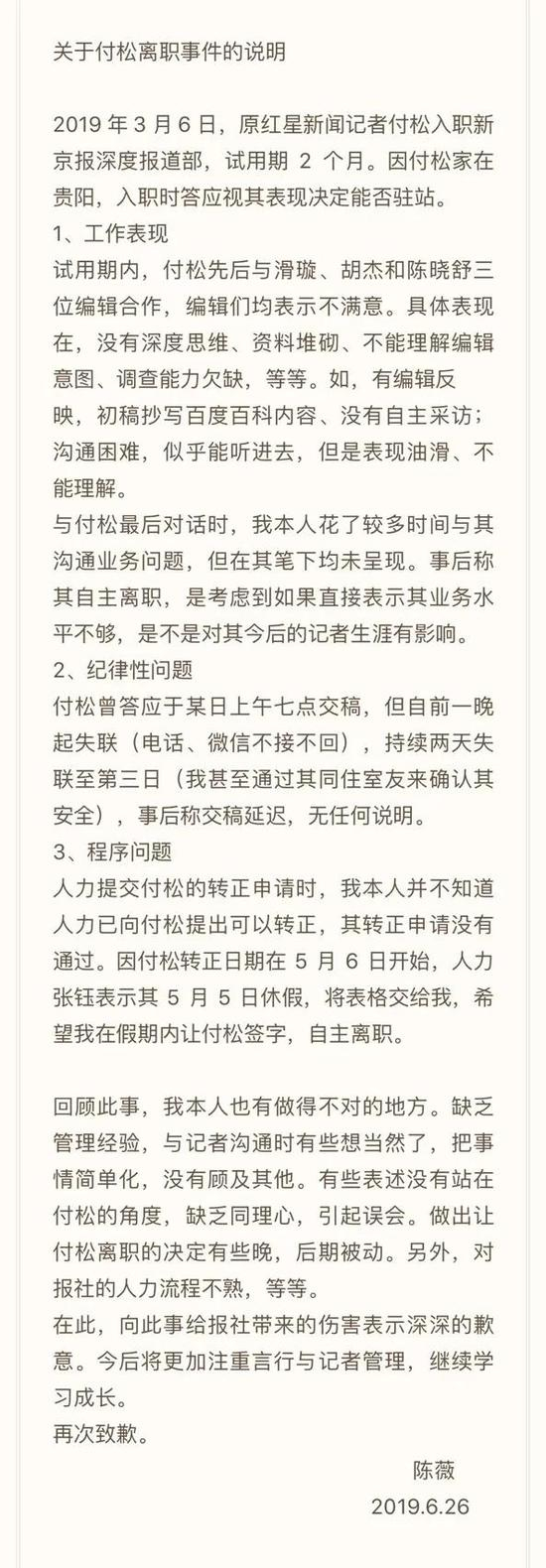

疑似陈薇老师的说明

疑似涂重航老师的回应文,对我被离职表达了歉意,却把原因归结到业务能力、摘录网文、拖稿、失联等问题上,有自媒体还以此为题进行报道,网上也有不少人议论。昨天,有网友问我,离职是不是因为自己能力没达到要求,说我去河南邓州调查黄河文化基金会动了谁的奶酪,才会被突然离职。甚至有人说我去新京报不是被邀约,而是我自己投的简历。

对这些问题,我想有必要回应。

1、关于摘录

从当记者那天开始,我就严格要求自己,遵循职业操守,对采写的每一篇新闻作品负责。

今年3月6日我入职新京报,在两个月的时间内先后采写了5篇稿件。落款为涂重航老师的回应文里提到,我进入新京报后第一篇与同事合作的稿件,存在摘录百度百科及网上的资料。

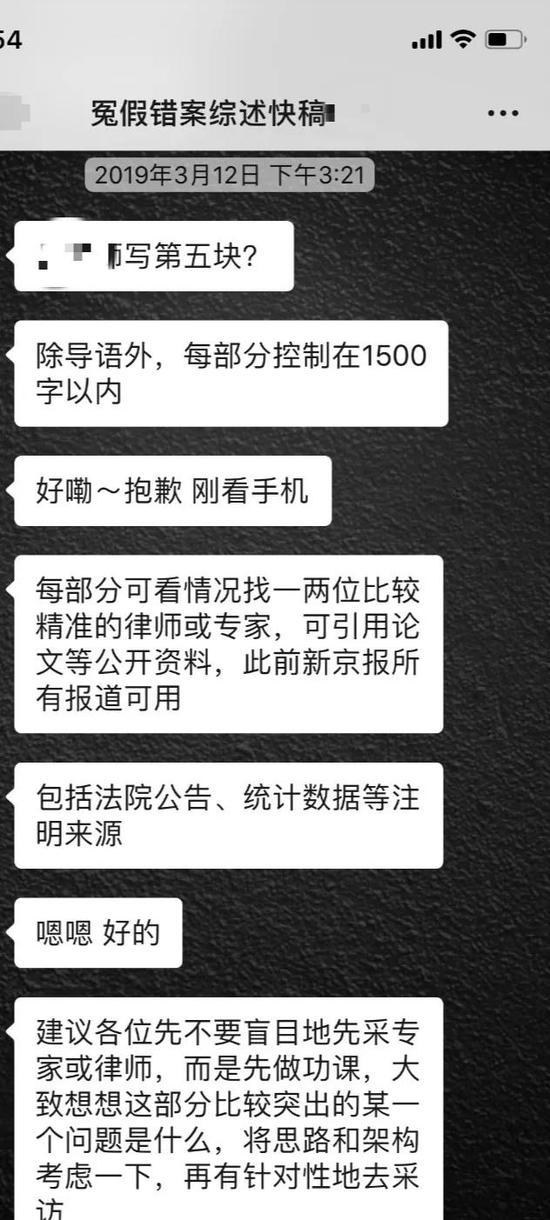

事情的经过是,3月12日下午,我被拉进一个群,当时正值全国两会,围绕两会焦点问题,做一条关于冤假错案的综述快稿,我负责2018年平反的冤假错案和非法证据排除两部分内容。因为是快稿,时间紧迫,部门领导说每部分可看情况找一两位比较精准的律师或专家,可引用论文等公开资料,此前新京报所有报道可用,包括法院公告、统计数据等。

我按照部门领导的要求,在网上收集了新京报此前做过的一些冤假错案报道,并电话采访了三位律师,他们分别从各自角度谈了自己的观点。

我把律师的说法,以及新京报此前做过的案例整合成稿,按编辑的要求修改了3次,直到稿件刊发,期间没有谁告诉我稿子有摘录网文的问题。

2、关于出差

疑似涂重航老师的回应文提到,我每次出差都在10天,这是入职时部门领导说,出差天数为10到15天,所以我填写的出差时间均为10天左右。每次出差申请,全部经部门领导、分管领导和总编辑的层层审批。

按照领导的要求填写出差天数,而且都经过领导审批,这也有错吗?

至于采访不足的问题,我想说的是,在新京报,尤其是深度部,大部分记者做的选题,交回的稿件都会被要求修改或补充内容,甚至有的最后也没有刊发。而我采写的稿件经过修改或补充内容全部被采用,期间也没有任何领导或编辑指出我在采访中存在什么不足。

3、关于拖稿

做记者10多年,我养成了一种习惯,突发新闻随采随写,遵循新闻不过夜,而调查、人物等偏静态类的稿子,会纠结,甚至拖稿,这些都是基于选题没有时效性,想多花时间和心思,把稿子写好。

我知道这种习惯不好。到新京报后,我想改,但不彻底。遇到不能按时交稿,我会提前申请延迟,领导和编辑也都同意。

拖稿并不止我一个,一位同事拖稿近20天,最后也没对这位同事有任何处罚。

领导和编辑对记者的这种理解和包容,让我感动。

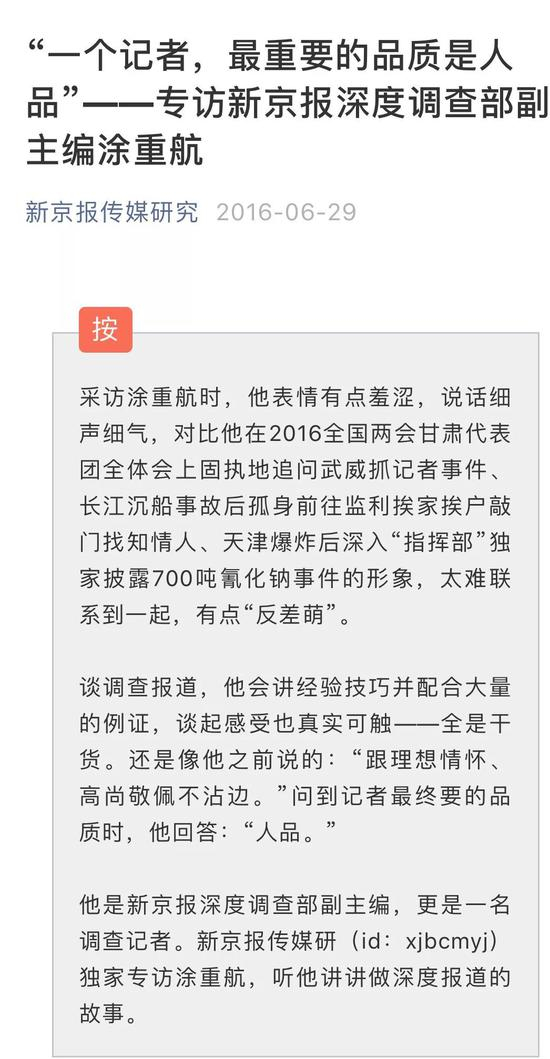

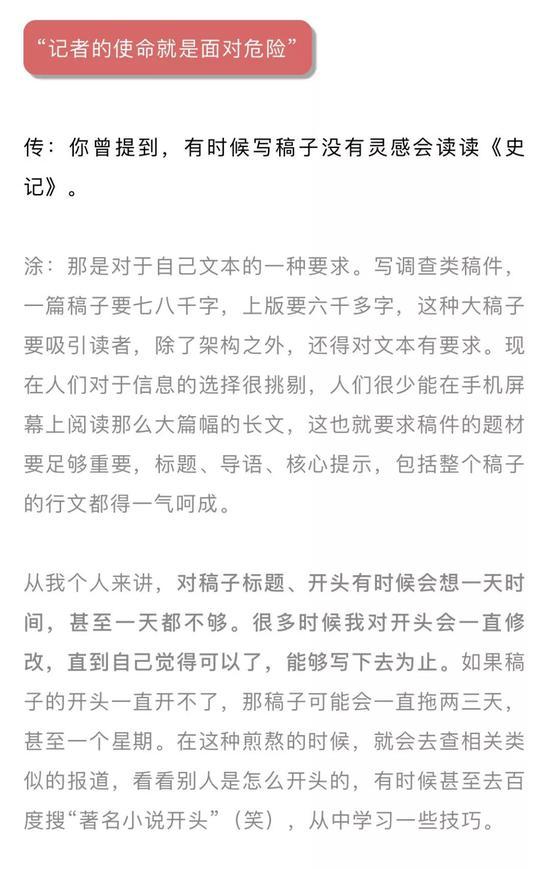

就连涂重航老师做记者时,也有纠结和拖稿的习惯。2015年,他接受新京报传媒研究院专访时说,自己对稿子标题、开头有时候会想一天时间,甚至一天都不够。很多时候他对开头会一直修改,直到自己觉得可以了,能够写下去为止。如果稿子的开头一直开不了,那稿子可能会一直拖两三天,甚至一个星期。在这种煎熬的时候,就会去查相关类似的报道,看看别人是怎么开头的,有时候甚至去百度搜“著名小说开头”(笑),从中学习一些技巧。

4、关于失联

我失联的经过是这样的,今年4月初,我采访完自闭症少年被父亲关铁笼后,我答应部门领导第二天早上交稿。

我回到住处,一直没找到灵感,不想被人打扰,就把手机关了,一个人静一静。直到两天后,我才把稿子写好交到小组群。

朋友联系我,说领导到处托人打听我的消息。我知道这样做不好,让领导担心了,主动向部门领导承认了错误。部门领导对我进行了批评,我许诺以后不会这样(关机)了。

这件事对我是一个深刻的教训,它时刻警醒我,今后不管是在工作上还是生活上,遇事都应该提前说明或告知,有什么难处一起共同解决,而不是玩消失,让领导、朋友或家人担心。

我特别要感谢新京报在这件事上,对我的理解和容忍。

5、关于选题

回应文提到,在临近试用期结束的最后关头,为了给我机会,部门安排了一个关于河南黄河基金会涉嫌非吸的调查选题,希望我把稿子做好,而我只去了河南邓州,采访了受害村民和一个镇上的宣传干事,稿子就无再往下突破。为此,部门又另安排其他记者,再次前往河南,才将此稿补充完成。

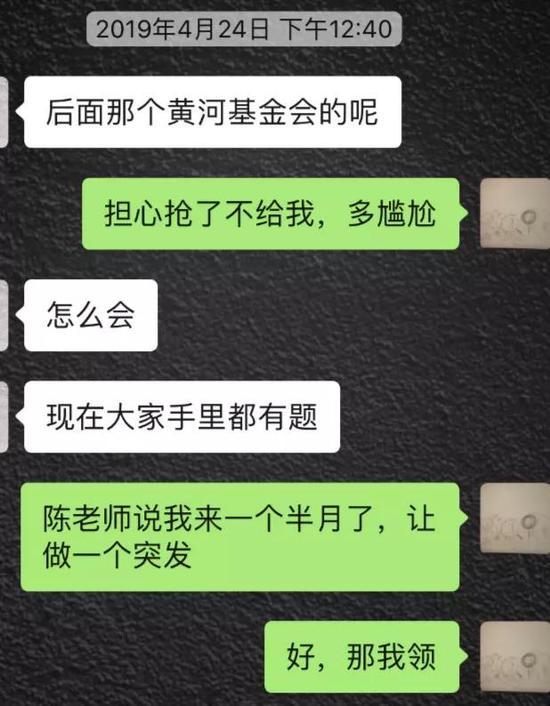

这个选题,不是部门安排的,编辑把线索发到部门群,过了好几分钟都没有记者认领,同事私信我,我当时有些犹豫,担心认领后不给我,得知大家手里都有题的情况下,我才在部门群里认领。

这个选题,我申请的出差时间是4月25日到5月4日。4月25日晚上,我从北京出发,到4月26日晚上9点过才赶到邓州。

我在邓州待了三天。4月29日上午,部门领导在小组群询问我采访进展,我简要说明这几天的采访情况,并告知还需要到基金会发源地南阳市,以及郑州(基金会注册办公地在郑州,邓州只是其一个办事处)起底这家基金会和法人,但部门领导让我先把采访到的内容写成一条焦点,再看要不要继续深挖。

第二天中午,我把写好的稿子发到小组群,然后就被部门领导紧急召回北京。在返途的路上,编辑跟我说稿子没审过,需要继续对基金会深入调查。我问部门领导,她坚持让我先回北京,过完五一节后再确定要不要去调查。

我回到北京后,在一张饭桌上被迫签离职。我被离职后,领导安排其他记者去补充采访,这名记者问我索要采访人员和基金会相关负责人的电话和之前采访的图片,我都积极配合。

我不明白,采访还没有结束就让我先写稿,写完稿又急着召我回北京,说好节后再去调查,结果是让我离职。最后,因为我的“一篇文章受到指摘”,就把原因归结到我没把选题做好上。

6、关于请吃

疑似涂重航老师的回应文提到,部门领导劝我离职,为了不失同事的情谊,选择请我吃饭面谈,是想保留一些脸面,没有想到反而成为被指责的主要原因。

吃饭这事得从4月30日说起。这天部门领导约我面聊。

5月1日下午,我从郑州赶高铁到北京后,就乘坐地铁直奔北京九龙山站。下午6:30,我和部门领导在九龙山站的合生汇商场吃饭,我们分别点了各自喜欢的菜,吃完饭签完字,我把189元的饭钱结了,以此感谢领导两个月来对我的关照。

没想到,在疑似涂重航老师的这份回应文里,我掏钱请部门领导吃饭,反倒被说成是领导请我吃饭,而且还是为了照顾我的脸面。

其实谁请并不重要,问题是别人并不领情,说我油滑。

7、关于邀约

网上有人说我去新京报不是被邀约,而是自己投的简历。

在这里,我要特别申明,2017年,我给新京报和成都商报红星新闻两家媒体投过简历,这个不假,有邮件发送记录。

因为新京报不能驻外,所以我选择了红星新闻。在红星新闻待了近2年,才接到新京报涂重航老师的邀约。

在被告知去北京待两个月,可以回贵阳驻站的情况下,我才决定辞去红星新闻外驻贵阳的工作,去新京报发展。

8、关于离职

落款为涂重航老师的回应文,说我对离职一事耿耿于怀。

实话说,刚离职那会儿,我情绪低落,待在家不愿出门,甚至不想见朋友。

让我难过和委屈的,是坚持了10多年的新闻理想,还有自己不明不白被离职。

首先,我入职时领导和人力资源的人都说试用期没有考核任务,对我也没有明确的要求,做什么选题,稿子要达到什么水平等,只是说两个月以后我可以回贵阳驻站(外驻贵阳)。

既然没有任务,“劝退”我的理由是什么?如果仅仅是因为我拖稿、失联,违反了报社的规章制度,可以批评我。如果我不改正,可以名正言顺开除我,没必要非得让我赶在试用期即将结束、五一国际劳动节这天,让我回去在饭桌上签字。

如果是业务能力达不到要求,报社可以对我进行培训,或者安排老师带我。就算我缺乏深度思维,不适合留在深度部,是不是应该征求我愿不愿去社会部或其它部门,而且在我去之前,深度部就有同事因为稿子少而转到社会部。

但是,你们只是把还在出差的我紧急召回,让我在一张冷冰冰的饭桌上签离职表。

我想不通,甚至郁闷,委屈只能憋在心里。我写文章诉说这段经历,得到大部分人的支持和理解,但也有人说我不厚道,断章取义,避重就轻,甚至说我能力不行,不遵守纪律,导致试用期没通过。

事情真的是这样吗?

我有一份新京报某编委,跟其他媒体记者的聊天记录(因为涉及到他人的隐私,我不便在此贴出),这份聊天记录的时间是在我入职新京报之后,这名编委明确表示驻站的事,领导没有批下来。

这名记者原本是要辞职去新京报,最后因为不能驻站而放弃。

我想,这才是我被离职的原因。

付松

2019.7.28

来源:追月数星

本文由知事 转码显示查看原文