文|付松 追月数星

原标题:我为什么从新京报离职

今天,是我被新京报离职的第56天。

我要特别感谢我的家人和朋友,在我情绪最低落,最无助的时候,有他们一直在我身边安慰并默默支持、鼓舞我。

尤其要感谢我的挚友,她让我有勇气说出事情的经过。

下面是正文。

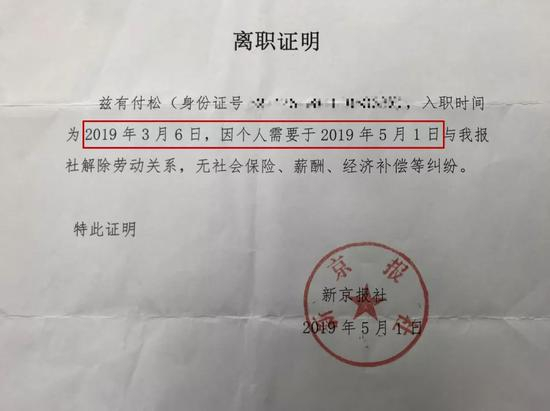

做了10多年记者,我从没想过自己的职业生涯会在一张饭桌上结束。吊诡的是,这天又刚好是五一国际劳动节。很多朋友询问原因,甚至到现在近两个月了还不断有人问,我始终没有作任何回答。前两天,我拿到了离职证明,我想是时候把这件事说个清楚明白,也算是对自己有一个交待。

编委的邀约

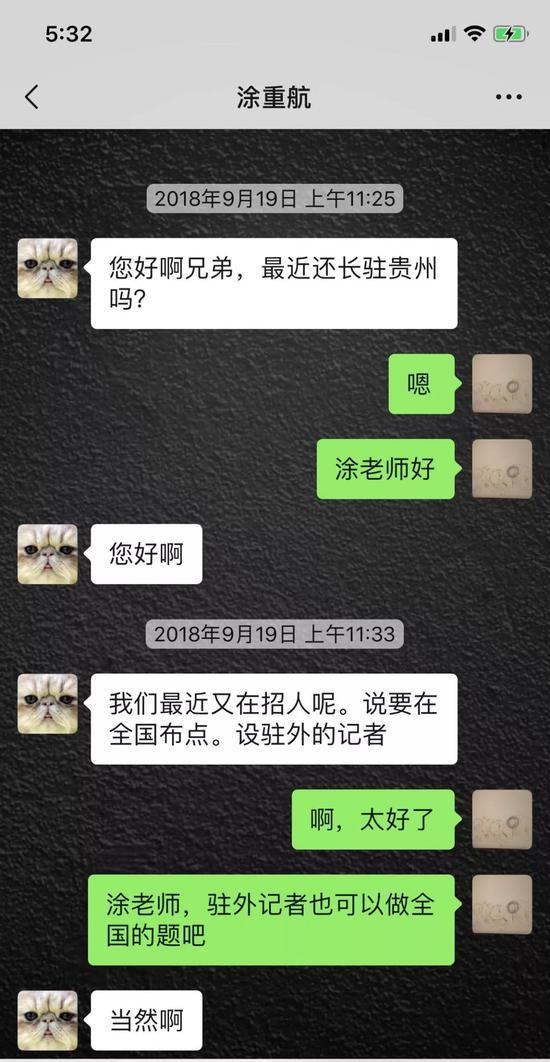

事情得从2018年9月19日说起。这天上午11:25,新京报社编委涂重航老师给我发信息:您好啊兄弟,最近还常驻贵州吗?我们最近又在招人呢,说要在全国布点,设驻外的记者,你发一份简历,我让深度部核心报道的主编联系你。

当时,我是成都商报红星新闻的国内调查记者(驻外:贵阳),先后采写了周正龙、杭州保姆纵火案、人民币女孩石奶引、杨丽娟等调查稿件,这些稿件(单篇幅)24小时内在一个平台的阅读量均突破1000万,其中,《杭州纵火案保姆常开主人80万豪车 女主人与老公聊天记录曝光粉碎小三说》一文,当天为红星新闻的微博增加了50万粉丝,入选腾讯新闻年度突发调查新闻传媒赏,人民币女孩的现实人生获一点号/凤凰号深度报道榜第一名。

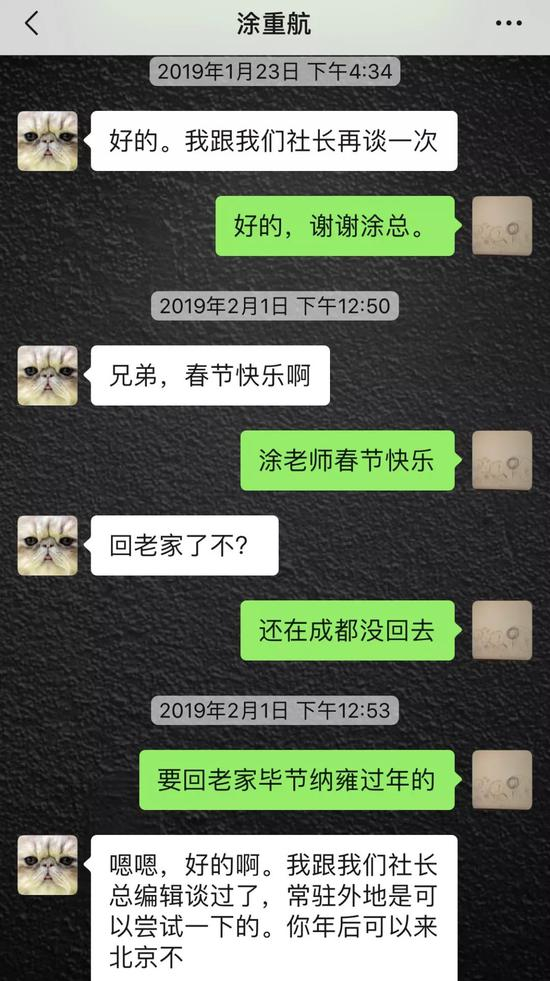

涂重航老师作为前辈,我十分敬重他。我把他的这次邀约看成是对我在工作上的一种肯定和欣赏。新京报承载了太多媒体人的梦想,我决定放弃现有的舒适区,但对于一个有家庭、老婆和孩子的人来说,首要确定的是能否驻外,因为我不想成为一个抛妻弃子的人。涂重航老师说,他跟社长总编谈过了,常驻外地是可以尝试的,但前提要到北京待三个月。

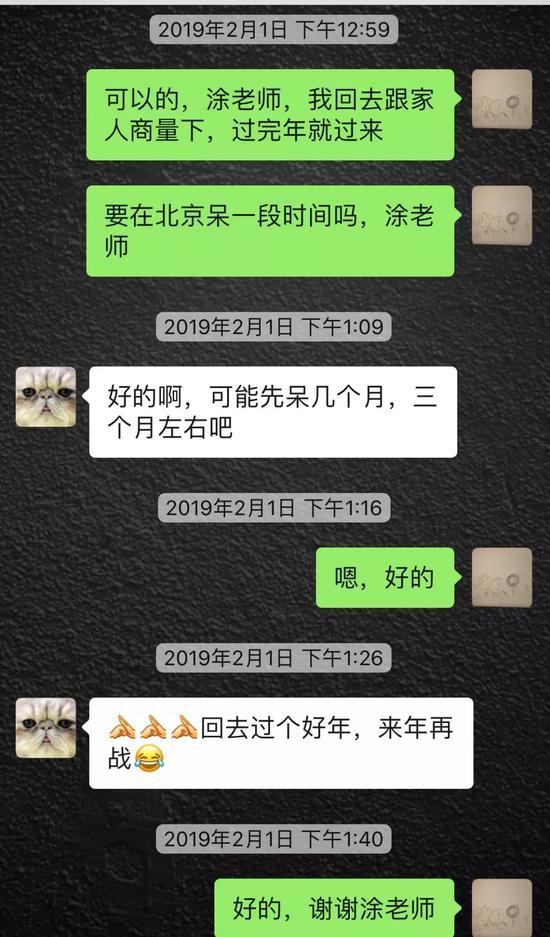

三个月的时间不长,我可以接受,而且老婆也挺支持。春节过后,我飞了一趟北京,跟新京报的领导和部门负责人有过一次愉快的交流。晚上,我们在离报社(幸福大街37号)不远的一家餐馆吃饭喝酒。一起聚餐的有涂重航老师,另外还有几个部门的主编、主任和编辑老师共计10来人。

二月的北京异常寒冷,风飕飕地刮,我穿一件黑色大衣,用帽子将自己的头裹得严严实实。在回酒店的路上冷得发抖,我站在马路上给老婆打电话,告诉她我决定去新京报。

入职新京报

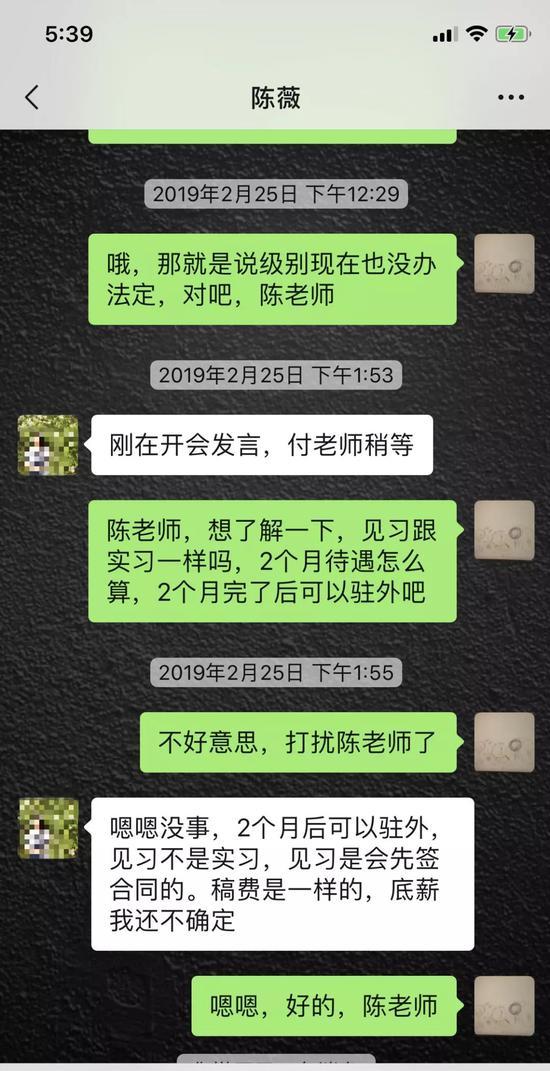

2019年2月27日,我到成都商报红星新闻辞职,回家安顿好双胞胎女儿,就赶去新京报入职,签了一份为期两年的劳动合同,我被分配在深度报道部核心报道组。深度报道部副主编陈薇老师是核心组的负责人,她告诉我,两个月的试用期没有任务(跟入职时人力资源的老师说的一样),之后每个月的任务是1.5条:一条核心报道(两个版),一条焦点报道(一个版),两个月后可以驻外。

尽管试用期没有任务,但我每天都忙着找选题,参加每周一次的部门会议,并及时把选题报给陈薇老师。两个月来,我出差三次,写了五条稿子,全部刊发于新京报或者新京报app、微信、微博、今日头条等平台上。这五篇稿子分别是:“两高”报告连续四年提冤错案件,民企保护成新重点(与人合写)、2位00后,平均23岁,那些无法归来的凉山救火英雄(与人合写,可以点击蓝字打开浏览)、揭秘假发村(可以点击蓝字打开浏览)、关在铁笼里的自闭症少年(可以点击蓝字打开浏览)、河南一基金会非法生意:多官员站台 集资款流入个人帐户(与人合写)。

第一个月,我收到工资494.31元,稿费2027.76元,第二个月工资708.60元、稿费10786.56元,虽然收入与入职前谈的数字有一定差距,但我想刚开始,等转正后就好了。

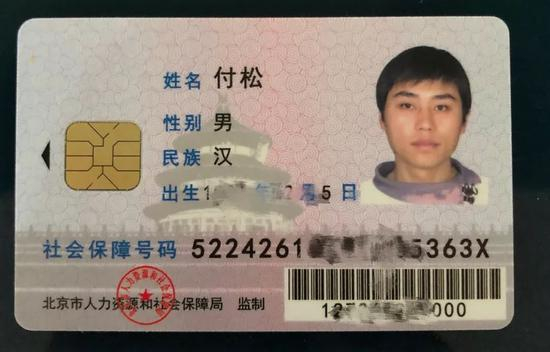

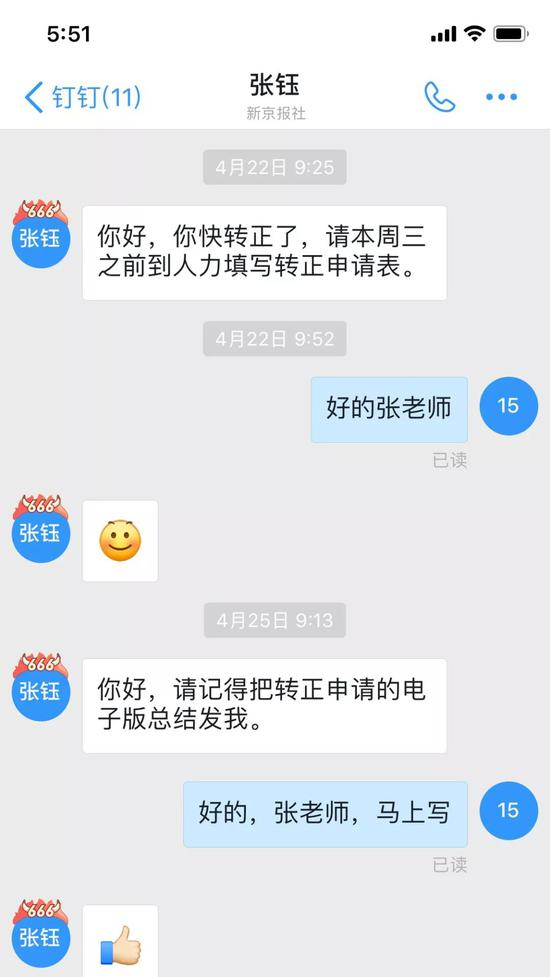

一切似乎都在向着好的方向发展。4月22日,我领到社保卡后,接到新京报人力资源张钰通知:你快转正了,请本周三(4月24日)之前到人力填写转正申请表。但因急着去河南调查黄河文化基金会非法集资,所以拖到4月26日我才将转正申请交给人力资源部的张钰。

我的转正申请是这样写的:

转正申请

尊敬的领导:

我于今年3月6日入职新京报,两个月试用期已满。根据报社规定,现申请转为正式员工。

新京报承载了无数媒体人的梦想,能成为这个大家庭中的一员,我深感荣幸,同时也感到责任重大。两个月来,我基本上了解了自己的岗位职责,熟悉了报社以及有关工作的基本情况,并已进入工作状态,先后采写了四篇稿件(另外一条稿子当时还在采访),其中《揭秘假发村》、《关在铁笼里的自闭症少年》两篇稿件,在取得不错流量的同时也获得了一定口碑。

我深知,这些成绩是在报社、部门领导和同事的关心和帮助下取得的结果,在今后的工作中,我会更加严格要求自己,团结同事,与大家共同进步,努力采写出更多独家深度的调查稿件,不辜负领导对我的期望。

在此,我向领导申请转正。请领导批示!

出于对领导的尊重,这份转正申请在交给人力资源部的张钰之前,我先交给部门领导陈薇老师,她收到后回复说:“好的,我们商量一下吧。”

在去郑州的高铁上,我戴上耳机,将音量调到适度,边听音乐,边用手机查询有关黄河文化基金会的资料。第二天一大早,我乘坐长途汽车先到南阳市,接着转车到邓州市。

这时,已经是晚上9点过,我坐在宾馆的床上给老婆打电话,说做完这个稿子,就可以回来了(因为已经到两个月,按照之前的约定,两个月后可以驻外)。

但没想到事情突然出现逆转。

突然被离职

我在邓州待到4月29日。这天上午,部门领导陈薇老师在小组群(新京报对每个选题都会建立一个群,由部门领导、编辑负责跟踪)问我选题进展,我简要说明这几天的采访情况,并告知还需要到郑州(基金会注册办公地在郑州,邓州只是其一个办事处),起底这家基金会和法人。陈薇老师却让我先把采访到的内容写成一条焦点,然后再看要不要继续深挖。

第二天(4月30日)中午,我把写好的稿子交到小组群,然后到旅馆对面的餐馆吃午饭。菜还没上桌,陈薇老师就在群里问我能不能在下午下班前赶回北京,她要跟我见面聊。我问她基金会的事还要不要继续做,她让我先回去,如果要做过完节再回来。

我告诉她,下班之前肯定赶不到北京。邓州没高铁,也没飞机,到河南省会郑州需要坐6个小时的汽车。我购买了当天下午两点过到郑州的汽车票,中途,我接到老婆的电话,她问我五一要不要回家。我已经很久没见到家人了,尤其想念两个不到5岁的女儿,这是我第一次这么长时间离开她们。

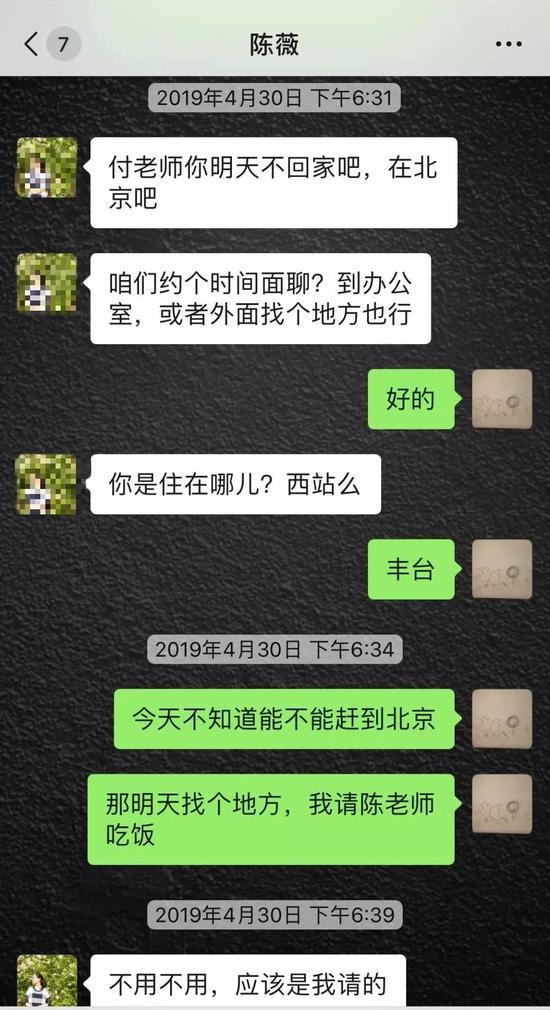

在我犹豫是否回家时,陈薇老师给我发信息,时间是4月30日下午6:31。她说:付老师你明天不回家吧,在北京吧。我双手握着手机,盯着屏幕,用简体拼音键入“陈老师,家人想让我回去,我也想回去看看女儿,过完节上班了再到单位见你”,消息还没发出,就弹出陈薇老师的信息:咱们约个时间面聊?到办公室,或者外面找个地方也行。

看来领导是非要跟我见面了。我赶紧把没有发出的字全部删掉,然后回复“好的”,并说找个地方请陈老师吃饭。“不用不用,应该我请的。”她回复。

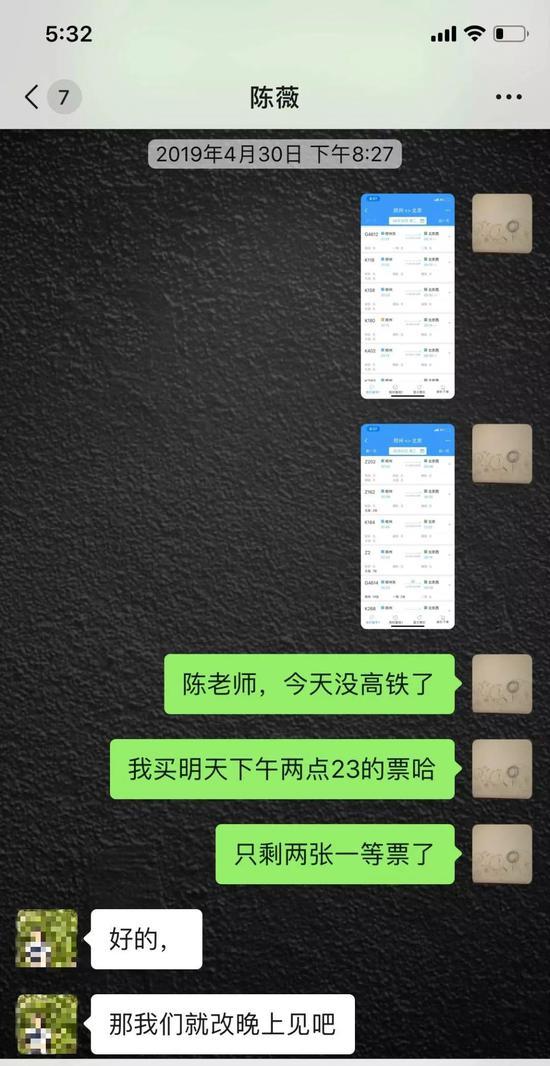

当晚没有到北京的票,我只买到一张第二天(5月1日)下午两点过到北京的高铁票。我把信息截图发给陈薇老师,她立即回复:好的,那我们就改晚上见吧,7号线和14号线九龙山站有个商场叫合生汇,去那儿吧,晚上6点左右。

5月1日下午4:58,陈薇老师又给我发微信:付老师计划没变吧?我准备一下就出发了。

陈薇老师安排见面的这家店,位于商场的负二层,地铁站有一个口直接可以到,但我对北京不熟,所以绕了些弯路,到店已经是6:30。

见到陈薇老师时,她坐在一张独椅上,黑色双肩包挂在椅子上。我环顾四周,只有正对面有一个沙发,我有些不好意(沙发应该是领导坐才对)将背包放在沙发上并坐下。

作为领导,陈薇老师没有架子,点菜时还顾及我是贵州人爱吃辣椒,这令我感动。

点完菜,我杵在那里,不知道说啥。这时,陈薇老师开口说话了,付老师家是哪里的,之前在哪些媒体待过,来新京报有什么感受。我中肯地说了自己的感受,总结了一下自己的工作,有好的地方和欠缺的地方,特别提到到新京报以后跟老师们学到了不少东西,业务上有很大提升。另外我还说了一些自己面临的困惑,比如之前在传统媒体时写稿子是一种风格,到了红星新闻后又变了一种风格,现在到了新京报又变成了另一种风格,但是不管怎么变,我还是坚持讲故事,讲好故事。

吃了两口菜,陈薇老师话风突变:我们对付老师的期望挺高的,作为第一个驻外记者,我们对付老师的要求自然更高。而且,自从驻外的消息传开后,很多人投简历都要求驻外,我们感觉付老师没达到我们的预期,虽然做了好几条稿子,这些稿子也都发了,但经过我们讨论后觉得付老师还是不太适合。

我一阵眩晕,瞬间懵逼,但我听明白了陈薇老师话里话外的意思,她是要我走。我也很识趣,没有想原因(当时那种场合也由不得我想原因),就说上班后第一时间去人力资源部办理离职手续。

“不用,付老师,不用那么麻烦的,我都把资料带来了。”说完,陈薇老师从背后拿过黑色双肩包,迅速将包打开从里面拿出三张(二张三张我记不清楚了)纸和一支笔递到我的面前,“付老师,要签字的地方都画了圈,付老师在上面签字就可以了。”

作为一个男人,当时感到受到了极大的侮辱,根本没有心思考虑到底是为什么,或者问个清楚明白,我接过陈薇老师手里的笔,看都没看纸上面写了什么就签下自己的名字。不过,在我把签字后的纸交给陈薇老师时,我留意了一下上面写有离职申请表几个字,其余部分全是空白。

陈薇老师后来在部门会上说,是我要求离开的,她还给部门的记者说不要受我的影响。

实话说,我完全可以不签字,一是在饭桌上不合适,而且陈薇老师只是部门负责人,按照流程,离职应该由我本人写申请,然后领导审批后交给人力资源部的人员办理。二是进入新京报期间,我没有犯任何错误。三是在两个月试用期没有考核任务的情况下,我积极采访,努力干活,拼命写稿。

这期间,没有一个人提出过对我有什么要求,或者需要我做什么样的选题,写什么样的稿子,我所做的全部选题,都是经过报社领导层层审批的。从始至终,也没有任何人说对我有什么期望。而且我和分管领导涂重航老师还有过几次交流,他都说刚开始,不要着急。

但我还是签字了,原因是我觉得就算留下来也没有意义。

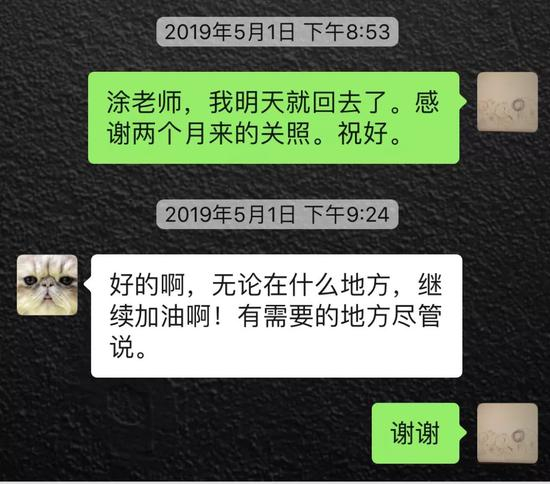

这天晚上,我把离职的事告诉涂重航老师。这次,没有看到刚接触时他说的那声“兄弟”,他只是说:好的呀,无论在什么地方,继续加油啊!有需要的地方尽管说。

被离职的第二天,朋友请我吃火锅,不喝酒的我喝了不少,我借着喝多了躺在座位椅子上,眼泪突然哗哗哗流出来,我赶紧用双手盖住自己的眼睛,生怕被对面的朋友发现。

我难过,不是因为离开新京报本身,而是对新闻记者这份职业的不舍。我做了10多年记者,当初离开红星新闻,我纠结了很久,我选择离开不是说红星新闻不好,我在红星新闻过得很开心,跟领导、同事相处融洽。

而我选择去新京报,不是奔着钱(实际上记者这个职业本身也挣不到钱),而是想换一个平台,沉下心来做一些有意义的选题,写出能让人记得住的新闻作品。

但这趟北漂的列车,实在太过于短暂,甚至可以说刚开始就结束了。

而我一直坚持和追求了10多年的新闻理想,因这一纸离职证明,像一盆刺骨冰水浇下,从头凉到脚。

付松

2019.6.25

本文由知事 转码显示查看原文