文|以常识消弭偏见

在许多中国人的心目中,1946-1949那场内战,美国人扮演了不光彩的角色。但实际情况远非如此简单。

八年抗战中,美国人一直在帮助中国打日本;而三年内战期间,他们却异乎寻常地选择了不干涉中国内政——不但停止了对中国政府的援助,而且竭力在国共之间调停,甚至一度“拉偏架”帮忙共产党拍拖国军的进攻。当解放军横渡长江占领南京时,美国大使馆留在了中华民国的首都,准备跟共产党接触,商讨承认新政权等相关事宜。而以苏联为首的“社会主义国家”却都随国民政府迁到广州。

美国大使司徒雷登留在了南京,准备北上面见共产党领袖。而共产党领袖却发表了那篇著名的《别了,司徒雷登》。因为这篇文章的缘故,司徒雷登在很多国人眼中,成了“美国侵略政策彻底失败的象征”。

然而,这位在中国生活了五十六年的老人,却是创办了著名的燕京大学,又留下遗嘱愿埋尸骨在中国的土地上的可敬老人。他是一位为中国培养了无数优秀人才的教育家,一位以促成中国的和平为己任的外交家;一位心中有着大爱的基督徒。

希望这篇简短的小文(原作者经我多方查证,仍然不详,非常遗憾),能让您初步看到一个真正的司徒雷登。

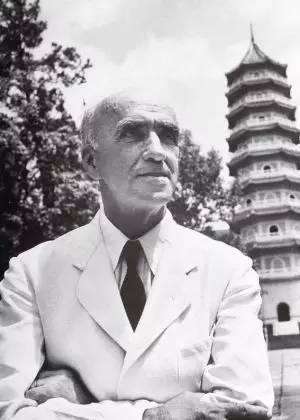

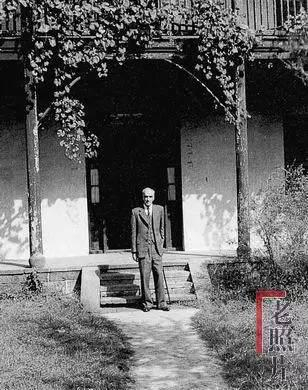

司徒雷登先生,摄于燕大校园

有燕大校友感慨说:“偌大的燕园,竟容不下一个司徒雷登!”

许多到中国的传教士都有这样的心志:要死在中国。因为“一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多子粒来”。这样的心志,是我们感到陌生的。

司徒雷登曾说自己“是中国人更多于是美国人”,此言不虚。早在1874年,司徒雷登的父亲,一个名叫约翰.林顿年轻的美国长老会传教士,带着他的新婚妻子,远涉重洋来到了中国杭州。夫妇俩在杭州传教长达半个世纪,直到去世,两人都葬在杭州。

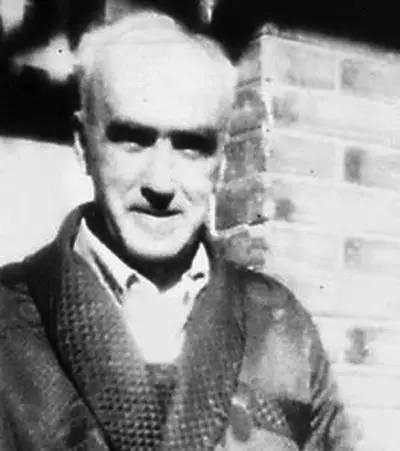

司徒雷登在亲人墓前

司徒雷登1919年春天接手大学的时候,几乎是一穷二白:五间课室,三排宿舍,一间厨房,一间浴室,一间图书室,一间教员办公室。

在司徒雷登的提议下,新大学命名为燕京大学。接着,他开始为大学寻找新的校址。在他的回忆录中,司徒雷登记载了他寻找校址的过程:“我们靠步行,或骑 毛驴,或骑自行车转遍了北京四郊也未能找到一块适宜的地产。一天我应一些朋友之约到了清华大学堂,其中一位朋友问道:‘你们怎么不买我们对面的那块地呢?’我看了看,那块地坐落在通往颐和园的公路干线上,离城五公里,由于那里公路好走,实际上比我们察看过的其他地方离城更近,因而十分吸引人。这里靠近那在山坡上到处集簇着中国旧时代一些最美丽的庙宇和殿堂,并因此而著名的西山。”

然后,他远赴西安,找到了这块地的主人——山西督军陈树藩。在和陈树藩交涉的过程中,司徒雷登显示出了他非凡的交际才能,他不仅让这位督军以六万大洋的极低价格把这块地让了出来,还把其中三分之一的款项作了奖学金。

这仅仅是司徒雷登非凡社会活动能力的冰山一角。燕京大学属于私人教会大学,建校初期没有政府的资助,除了一小部分学费收入外,学校约85%的资金都来自私 人捐助。在司徒雷登任燕京大学校长的27年里,他十数次往返美国,为燕京大学筹集到大约250万美元,这在当时是一笔巨款,成了燕大主要的经济来源。连大军阀孙传芳也曾给燕大捐了2万银元。1917~1918年,燕大总预算为3.5万美元,有87%来自教会捐助。1937~1938年预算为21.5万美元,教会捐助达14%以上,美国私人捐赠为55%。

司徒雷登在燕大的另一大手笔是成功争取到了美国铝业大王近两百万美元的巨额遗产捐款,利用这笔基金,他说服了哈佛大学与燕京大学合作,于1928年春 成立了哈佛燕京学社,建立哈佛燕京图书馆。虽然哈佛燕京学社的北京部分在1952年后被关闭,但其在美国的机构一直运作至今,为汉学研究以及中美文化交流 作出了巨大的贡献,取得了举世瞩目的学术成就。时至今日,我们仍能看到的三联书店出版的哈佛燕京学术系列丛书,正是该机构赞助出版的。

司徒雷登和燕京大学 1947年11月

在办学理念上,他秉承“因真理得自由而服务”的校训,认为大学的核心就是自由,思想自由、学术自由,他认为大学就是给学生以选择自由。他明确地说:“保持中国的民族自由及其优秀的民族文化与实现太平洋的和平及全人类的进步事业是绝对分不开的。”

在他的努力之下,只用了十多年的时间,燕京大学就成了近代中国规模最大、质量最高、环境最优美的一所高等学府,并跻身“世界知名大学”之列。燕园内名 师云集,国文系有顾随、容庚、郭绍虞、俞平伯、周作人、郑振铎等人,历史系则有钱穆、陈垣、邓文如、顾颉刚等人,哲学系则有洪谦、冯友兰、张东荪,政治学 家有萧公权,等等。其中任何一位,都令后来几十年的中国学人,难以望其项背。

而费孝通、雷洁琼、冰心、侯仁之等等,则都是燕京大学出来的学生。二战时,中国驻世界各大城市的新闻特派员,90%是燕京大学新闻系毕业的学生。中国最早的社会学系,也诞生在这里。

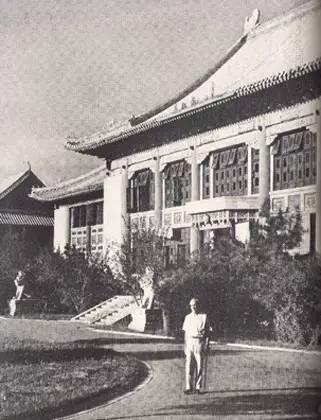

司徒雷登于燕京大学贝公楼前

司徒雷登是一位谦卑而善良的基督徒。先后作为燕大学生和教员的冰心这样描述自己的校长:“你添了一个孩子,害一场病,过一次生日,死一个亲人,第一封短简是他寄的,第一盆鲜花是他送的,第一个欢迎微笑,第一句真挚的慰语,都是从他而来的。

司徒雷登与学生合影

1941年太平洋战争爆发,司徒雷登和华北地区其他英美人士一同被日军关押在山东潍县集中营(长老会乐道院)。

二战期间,日本在山东潍坊建立了一座外侨集中营——“乐道院集中营”(潍县集中营)。作为当时中国最大的集中营,潍县集中营曾关押过2008名外国侨民,其中不乏国内外知名人物:美国第二任驻华大使恒安石、巴黎奥运会400米冠军埃里克·利迪尔、蒋介石顾问雷振远、山东大学创始人之一赫连博士、齐鲁大学教务长德位思……美国《时代》、《生活》周刊的创始人鲁斯和诺贝尔文学奖获得者赛珍珠,也在潍县集中营度过了童年时光。

当年的潍县集中营

司徒雷登在集中营中被日军囚禁四年

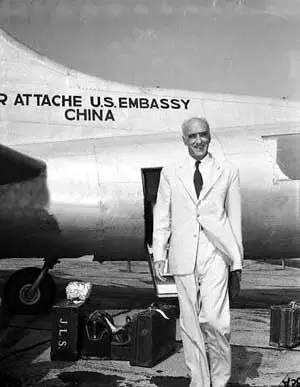

1949 年8月2日,被“别了”的司徒雷登踏上开往美国的飞机,离开这片他生活了50年并深深热爱过的土地。

1949年8月司徒雷登回到美国

可叹这位为了燕京大学贡献大半生的异国人,在回国前才有机会回到杭州看望亲人墓。谁知这竟是最后一眼,今后再无机会。

1946年10月19日,司徒雷登在杭州故居前留影

1946年10月19日,司徒雷登与教友们合影于杭州天水堂

尽管他为燕京大学募得巨款,但从未为自己留下一点什么。他一生简朴,素无积蓄,由于没有在美国国内工作,也没有社会保险。

1920年傅泾波成为燕大校长司徒雷登的私人秘书和助手

1952年,司徒雷登辞去大使职务后,生活来源仅有亚洲基督教高等教育联合理事会每个月发给的微薄退休金,生活相当拮据,晚景凄凉。

燕大有钱,但司徒雷登本人却没钱,他很少买衣服,袜子和内衣上都是补丁,哪怕1946年到1949年当过驻华大使,到了晚年仍是一文不名,无任何积蓄,寄居在亦生亦友的傅泾波家中,在美国连立锥之地都没有。当大使时,月薪为1000美元,但他又要拿出相当一部分捐献给燕京大学,作为建校之用,确实素无积蓄。

由于他长期在中国,没在美国工作过,所以回到美国后并无社会保险,而且年老体衰,工作的机会已经没有了。司徒雷登的夫人艾琳·司徒雷登(路爱玲),早在1926年6月5日就病逝于北京。司徒雷登的儿子杰克也出生在中国北京,后来在密西西比州的一个小城当牧师,收入很低,没有能力照顾父亲。幸好,美国的一家慈善机构——亚洲“基督教高等教育联合理事会” 每月提供给司徒雷登600多美元的退休金。

其实,在回国3个月后司徒雷登即中风卧床,晚年的司徒雷登在一次中风后偏瘫了13年,因经济窘迫,请不起人服侍,病中生活和护理完全靠傅泾波一家悉心照料,连上厕所、洗澡也得全靠傅泾波帮助。待傅泾波体力不支、气力不济时,便叫自己的儿子傅履仁来帮忙。1962年9月,司徒雷登在华盛顿一家教会医院悄然去世,终年86岁。

晚年的司徒雷登得到傅泾波家人般的照料(1954年)

傅履仁(左)、司徒雷登、傅泾波(右)在美国

1962年9月在他临终之前,他给秘书留下了两个遗愿:一是将当年周恩来送他的一只明代彩绘花瓶送还中国;二是将他的骨灰送回中国,安葬在燕京大学的校园内,与妻子为邻。司徒雷登的妻子路爱玲1926年6月5日病逝于北京,就安葬在燕京大学公墓。

司徒雷登夫人艾琳·罗斯·斯图尔特

关于傅家,其实能写的也很多,只捡和本篇相关的吧。傅泾波1900年出生于北京,祖上是满族正红旗,早年就读于北京大学和燕京大学,后成为司徒雷登的秘书。在司徒雷登死后,傅泾波将其骨灰捧回,希望将来可以将其合葬于燕京大学司徒夫人的墓地。然而这一合情合理的愿望与要求在其有生之年未被实现。事实是,直至今天仍没有被实现。

1973年,傅泾波受邀访问中国;1982年傅泾波访问台湾;1984年再次访问中国大陆;1988年10月27日傅泾波在美国去世,临终前嘱托其子定要将司徒雷登之骨灰送归故里,可叹傅家两代人心心念念的就是将司徒雷登的骨灰送回中国大陆,然,终不得愿。

晚年长期照顾司徒雷登的傅泾波及其女儿傅海澜回忆,这位给自己起了个中国姓的老人家晚年常常望着中国的方向,身在美国心却盼着回中国,在他心底,他仍执拗地以中国为家,哪怕这个国家如此深地误解着他甚至伤害着他。他精心地保存着所有跟中国有关的东西,卧室墙壁上四处挂着燕京大学的照片。

傅履仁(1934年-2010年)美国首位华裔陆军少将

据统计,从1919年到1952年,燕大办学仅33年,注册的学生达9988名,为中国培育了一大批高水平人才,其中中国科学院院士42人,中国工程院院 士11人,各学科带头人超过100人。“二战”时,中国驻世界各大城市的新闻特派员,90%以上是燕大新闻系毕业生。“二战”结束,在美国密苏里号军舰上举行受降仪式,中国派出的3位记者均出自燕大。1979年邓小平访美,代表团21人集中了当时中国的精英,其中燕大毕业者竟达7人之多。

我们这个时代的常识

其实并不常为国人所识

而那些形形色色的偏见

却往往裹挟民众大行其道

以常识消弭偏见 dlnmzdz

本文由知事 转码显示查看原文