文|冰川思享库

大城市的房价越来越高,那些还没有能够买房的人,绝望地感觉到,可能永远地被房产抛弃了。这种被抛弃感,换一个说法不就是阶层固化吗?

阶层固化正在成为中国人热议的一个话题。人民日报公号发表的一篇文章,用王宝强的例子来证明阶层固化不成立,很多网友并不认同。担忧阶层固化的,是底层和中产阶级。对上层来说,他们或许希望目前的格局永远固化下来。

鉴于在中国,中产阶级向上层流动几乎不可能,阶层流动在大多数时候,指的都是这样一个问题:中产阶级是否能够继续扩大,中国是否可以成为一个中产阶级国家?

▲草根演员王宝强

1

1949年后,中国致力于消灭阶级差异。大资产阶级、大地主的财富被人民政府剥夺,到50年代,所谓小资产阶级,也完成了社会主义改造。此后的20多年,尽管中国也存在人与人的差别,但已经不再是“阶层”意义上的,而是权力意义上的。到80年代,随着改革开放的进行,阶层重新发生了分化。学术界第一次使用“中产阶级”这个词,是80年代中期用来谈论那些小经营者。

这些最早的民营企业家,超过60%都是农民出身,因此,学者并不同意用西方意义上的“中产阶级”来称呼他们。一直到90年代,中国的主流媒体在使用“阶级”这个词时都很谨慎。这个词让人想起阶级斗争的历史,学者们更偏爱“中间层”“中间收入层”这样的概念。

到2002年,中共十六大第一次提出“扩大中等收入群体的比重”,一经宣布,培育“中等收入阶层”成为中国政府明确的政策目标。2002年后,“中产阶级”这个词的使用开始多起来,到这两年,已经成为一个流行词汇。

“中等收入阶层”更多考虑的是收入层面,而“中产阶级”的含义则更丰富。它首先和产权有关,中国正在日益重视对私有产权的保护,是这个概念得以成立的基础。

其次,在汉语语境下,“阶级”这个词比“阶层”有更强的共同体意识,如果中产阶级存在,这个阶级的价值观是什么?政治主张是什么?这都成为人们争论不休的问题。

2

1992年开始,中国加快市场化改革步伐,城乡居民的收入,获得持续的增加。看起来,中国就要出现西方意义上的那个“中产阶级”了。

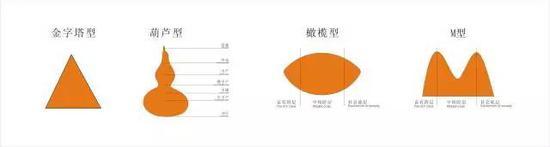

人们普遍认为,中产阶级社会是一种“橄榄形社会”,相比于“金字塔形社会”,它更稳定,也更有活力。从90年代末开始,人们的一个普遍预计是,到2020年,中国的“中产阶级”人数将达到总人口的40%(最近几年各机构的预测仍然如此)。

虽然和美国、德国、日本这样的发达国家相比,40%的占比并不高,但是考虑到中国人口是如此庞大,40%的人达到中产阶级水平,仍然是一项巨大的成就。

▲四种形态的社会

清华大学教授李强是国内长期跟踪研究中产阶级问题的顶级学者之一,他最近进行了一项研究,采用国际社会经济职业地位指数进行量化分析,不以单纯的收入计算,而是将所有职业都转换为一种地位指数,再确定每一个人的社会地位。结果看起来不太乐观:中国人的上层比例为5.62%,中产层为19.12%,下层为75.25%。也就是说,我国的中产阶级只有不到两成。

考虑到今年距离2020年只有3年多时间,19.12%的中产层与40%的预期,差距实在太过明显。更让人担心的是,在这不到两成的中产阶级中,还有73%的人处于和下层接近的过渡、边缘状态。李强教授的研究,与广大网友的一个普遍感受是很接近的:一不小心,每个人都可能会滑向底层。有一个段子说得明白:谁说中国的阶层是固定的,向下的通道可是一直为您打开着呢。最近两年,中产阶级的所有焦虑和恐慌,最终都能归结到这一点。向上走越来越难,而一场大病,就让人滑向赤贫的深渊。去年引起全国网友关注的“罗尔事件”就是典型的一例,即使在深圳有一套房,在东莞有两套房,女儿得了白血病,仍然让罗尔陷入恐慌。

▲“罗尔事件”

3

过去20年,中国中产阶级的推动力,主要来源于两个方面:城市化进程和高等教育的扩张。城市化的推进和房地产事业的发展,壮大了城市居民的财富。一部分90年代初的下岗工人,得益于拆迁补偿,不但缓解了自身的危机,甚至转身变成了中产。

厉以宁曾提出过一个标准:要有两套房才算是小康。这个标准也可以用在中产的定义上。如果一个城市家庭,能够拥有两套住房,那会有相当大的回旋余地,富足感也会大大不同。房地产业让中国社会在过去20年发生巨变,不但改变了地表景观,也改变了社会生态。

但是,最近几年,人们越来越觉得房地产已经成为一个问题。不同城市房产价格的差异巨大,京沪深的房价是三线城市的10倍,在北京有一套房,和在东北小县城有一套房,还能算是一个阶级吗?如果都能算中产阶级的话,这个阶级内部的贫富差距,已经足够惊人了。

▲2017年1月北京房价

另外,大城市的房价越来越高,那些还没有能够买房的人,绝望地感觉到,可能永远地被房产抛弃了。这种被抛弃感,换一个说法不就是阶层固化吗?

在京沪深这样的大城市,有房的人,很容易再次买房,而没房的人,要买一套房却更难了。因此,房地产作为城市居民财富增长的动力,似乎已经到了一个临界点了。它不再是一个“通道”,而是一个障碍。大概从1994年开始,中国的大学开始收费,同时不断进行扩招。每年的招生人数,已经从90年代的70万左右,增加到现在的700万。大学毕业生大量增加,充实到劳动市场,成为中产阶级的主力军。

受过教育的劳力,大多从事白领工作,他们不但收入可观,在价值观和生活方式上,也更接近西方意义的中产。从恢复高考到2015年,中国共招生大学生接近一亿人,其中有8000多万都是2000年后上大学的。即便如此,中国目前受过高等教育的人数,仍然不足10%。

2016年,中国大学毕业生人数达到756万,但是,大学毕业生的就业正在日益成为一个问题。如今,人们普遍认识到,上大学不再意味着能够改变阶层和命运,甚至读北大、清华也不再是什么了不起的事情——通过高等教育来提升自己的阶层,似乎也已经到了一个临界点。

▲北大毕业季(来源:新华网)

4

这就是中产阶级所面临的状况。虽然我们还很难明确得出阶层固化的结论,但是中产阶级人数的增长已经明显放缓了。

考虑到当前世界与中国经济都面临着诸多问题,中国中产阶级社会到目前还没到来,它是否能够到来,似乎也成为了一个问题。更重要的,现有中产阶级本身的发育还不足。大城市拥有房产者,很多同时也拥有巨额贷款,一旦经济前景不明朗,这些中产阶级中的翘楚,就面临着自身财务的崩盘。

社会保险事业滞后,一场重疾,就会让一个中产阶级家庭返贫,这样的故事,也在大量上演。“逃离”成为京沪深白领的口头禅,这多少能够说明问题,所谓中产不但没有给人以稳定感,反而成为一种压力。人们期望中产阶级的出现能够改变中国社会生态,但是孱弱的中产阶级本身似乎已经成为一个问题。

张丰

媒体人,谈资副总监

冰川思享库,就是冰川思想库

新公众号ID:ibingchuansxk

本文由知事 转码显示查看原文