文|瞭望智库

这是一个现实版愚公移山的故事。

文 | 吴储岐 郝迎灿

贵州遵义的草王坝村,水是这里的穷根。

村里82岁的老支书,用36年的时间只干了一件事:修水渠。

近日,《人民日报》刊文《一个人,一辈子,一道渠》,此文几乎占了党报“要闻4版”整版,党报还为其配发评论《燃旺信仰的火炬》。

这个老支书,叫黄大发。

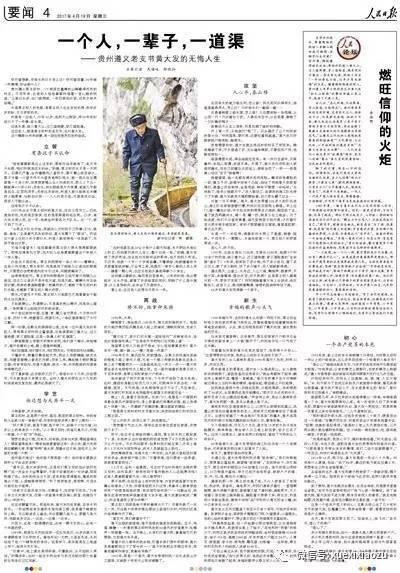

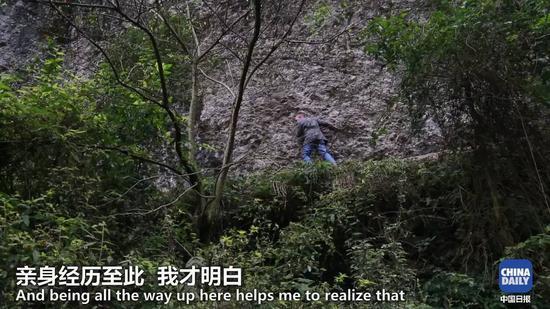

在水渠惊险处,黄大发低头侧身通过,身旁就是悬崖。新华社记者 刘续摄

你可曾想象,没有水的日子怎么过?你可曾思量,36年做一件事情,你会做什么?

贵州遵义草王坝村,一个被层峦叠嶂的山峰藏得死死的村庄。千百年来,这里的人祖祖辈辈吟唱着一首心酸的民谣:“山高石头多,出门就爬坡,一年四季包沙饭,过年才有米汤喝。”

水是草王坝人的穷根,是草王坝人生生世世的想、年年岁岁的盼、日日夜夜的求。

村里有一位老人,今年82岁,他和大山较劲,用36年的时间只干了一件事:修水渠。

这条水渠,绕三重大山,过三道绝壁,穿三道险崖。

这位老人,就是草王坝村的老支书,名叫黄大发。

这个横跨36年的故事,是一段注定流芳后世的佳话。

1

立 誓

有条汉子不认命

“祖祖辈辈都是这么过来的,要有办法早就有了,老天爷不长眼,咱们村就是没水的命。”的确,草王坝没水不是一天两天。石漠化严重,全村灌溉和人畜饮水,要不靠山坡自渗水,要不守着一口望天井不分昼夜地排队挑水,接一挑水往往需要等一个多小时,如果想要喝山谷小河里的水,那么上下山一趟就得4个多小时;没有水,种水稻就是天方夜谭,地里几乎都是包谷、红苕和洋芋;没有白米饭吃,村里人就只能将玉米碾碎上锅蒸煮,俗称包沙饭……人人叫苦不迭,可就是没办法,很多人干脆认命。

但有条汉子不认命。

1935年出生于草王坝村的黄大发,自幼父母双亡。四处流浪的他,吃的是百家饭,住的是滚草窝和包谷壳。23岁,黄大发光荣入党,这一年,他被全村推选为大队长。这一干,就干到了70岁。

“从我当大队长开始,我就决心为村民干三件事:引水、修路、通电。”正是意气风发的年纪,黄大发撂下了“狠话”。听说这个新上任的小伙子要引水,村里人都觉得他一定是疯了,无异于做白日梦。

可谁不渴望水?祖祖辈辈的草王坝人想水想得都要疯了。即使觉得是白日梦,但大伙儿还是愿意跟着这个年轻人一块儿做。

办法也不是没有。草王坝西侧有一条小河——螺蛳水,这条小河没流入草王坝村,而是流向了相距几公里远的野彪村,只要想办法把野彪村的水引过来,问题就解决了。

说得倒是轻巧。草王坝村和野彪村之间尽管只相隔几公里远,但这几公里并不是平坦大道,而是天路。螺蛳水河谷纵深切割,两岸的悬崖峭壁像一把锋利的刀,割断了草王坝村的引水路,也割断了草王坝人喝水的梦。

那水,可望而不可即,草王坝人只能眼巴巴地看着金子般的水白白流走。

不如就劈山。所谓劈山,不是真的把山劈开,而是依山凿渠,一条顺着大山起起伏伏的救命渠。

半个世纪前的中国,在豫、晋、冀三省交界处,十万林州开山者,历时十年,绝壁凿石,挖渠引水,一条红旗渠插在了太行之巅。

同一时期,在黔北的莽莽深山里,也有一位叫黄大发的年轻人,带领草王坝村民立誓修渠,这条渠要绕三重大山、过三道绝壁、穿三道险崖,这是一条遵义的“红旗渠”。

一群面朝黄土背朝天的淳朴农民,他们放下锄头,举起锤子,离开贫瘠的土地,踏上悬崖和峭壁。

他们在凿渠,他们要引水,他们想求生。可现实却无比残酷。

不懂技术,测量仅靠竖起竹竿,两边人用眼睛瞄;缺乏水泥,沟壁直接糊上黄泥巴作数;没有工具,操起锤子钢钎靠蛮力凿;没有导洪沟,沟渠不盖板,洪水一来,本来脆弱的沟渠被冲得稀巴烂……

烂了重新修,还没修好又烂了。修修补补十几年,办法想尽,可水就是进不来草王坝。全村人喝水的梦在这十几年的时间里被反复拉扯,最终还是破灭了。

2

学 艺

他还想与天再斗一次

斗转星移,岁月如梭。

草王坝村,还是那个贫穷、落后、愁苦的草王坝村。穷到有的人全家只有一条裤子穿,穷到村里很多男人娶不上媳妇……

“好个草王坝,就是干烧(指干旱)大,姑娘个个往外嫁,40岁以上的单身汉一大把。”小小草王坝村,民谣可真不少,仔细一琢磨,个个因“穷”而起。

想想也是这个理,没有水,没有钱,没有白米饭,哪能留得住人?哪里富得起来?哪有姑娘愿意嫁过来?多少次,黄大发徘徊在螺蛳水旁,听着“哗哗”流水声,想着水过不来,饭吃不上,村里的光棍一大把……

他何尝不难过?他何尝不想再修一次?他何尝甘愿就这样听从于命运的安排?

“黄书记,是大米饭好吃,还是你们草王坝的包沙饭好吃啊?”在一次全乡大会聚餐时,干部不经意间的一句戏谑,深深刺痛了他。当时的他坐立不安,苍老的脸显得尴尬,嘴里的饭难以下咽,心里酸楚得想哭,“听了我很难受,我恨啊,可泪水只能往肚子里掉。”

“没有文化就没有方向,光靠蛮干,注定修不成功。”只有小学文化的黄大发,在第一次修渠失败后痛心疾首,他暗自下决心:学技术。

壮志未酬誓不休。那些年来,黄大发四处求教,自学水利技术。一听说哪里有在建的水库沟渠工程,他背着干粮就匆匆上路。无论路途多么遥远,无论要翻几座大山、要蹚几条大河,他都徒步过去,一边走、一边看、一边学。

只因为,还有一腔沸腾的血,还有一颗不甘的心,还有一个未圆的梦。

1989年,枫香区水利站迎来一位五旬老汉,54岁的黄大发申请跟班学习水利技术。看他年纪一大把,又是老先进,水利站给了他一个辅导员的身份。说是学习,其实就是在工地递上传下,给技术员打杂。

“印象中,他上课总是很积极,不懂就问,从不怕别人笑话。”时隔多年,当时一起在水利站学习的刘关刚对那个执着的五旬老汉记忆犹新。

“当时他甚至连20公分是什么都不知道,也不明白水准仪上的正、负刻度代表什么含义,整个白纸一张。”的确,黄大发闹了很多笑话,但正如刘关刚所说的那样,他不怕别人笑话。不识字,他就一个字一个字地临摹;不懂测绘,他就缠着技术员就着图纸讲解;不会用工具,他就在一旁专心看别人怎么用……捧着一颗心来,这位五旬老汉谦逊得像个小学生。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。三年的时间,他从零起步、从头开始,掌握了许多修渠的知识,知晓了什么是分流渠、什么是导洪沟,还学会了开凿技术。

看上去,这位老人还想与天再斗一次。

3

再 战

修不好,他拿命来换

1990年,大旱。

蝉喘雷干,焦金流石,100多天,草王坝村滴雨未下。龟裂的大地仿佛历经风霜后老人脸上的皱纹,清晰而深刻,无奈又哀伤。

“撑不住了,孩子们没水喝一直哇哇叫”“没粮食没水,连包沙饭都难吃得上”“这是老天爷把咱们往死路上逼”……

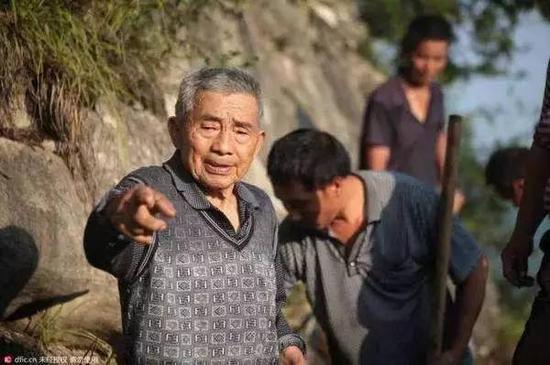

难道草王坝人只能安于宿命,甘心祖祖辈辈受穷?黄大发手一挥,脚一跺,心一横:“再修一次渠!”

1990年冬天,寒风怒号,折胶堕指。从草王坝村通往县城的崎岖小路上渺无人烟,可有一个矮小佝偻的身影在这条小路上走了整整两天——这条路他走过一次又一次——黄大发要去县水电局给饮水工程立项。这一路怀揣着的是草王坝人千百年的梦,是草王坝村家家户户的命。

徒步跋涉了两天的黄大发,下午终于走到了县水电局。此时,瘦弱的身躯已经没几分人样,可眼神并不改当初,一样铿锵、坚定。不巧的是,水电局领导当天下乡了,不在单位。黄大发就打听到县水电局副局长黄著文的家庭住址……

晚上7点,黄著文回到家。在家门口,他看见一个瘦弱的身影在寒风中瑟瑟发抖,身上穿着破烂单薄的衣服,脸上冻得红一块紫一块,一双磨破了的解放鞋,露出脏脏的脚趾……

“我是草王坝村的村支书黄大发,来找你给我们村的饮水工程立项。”

“这么冷的天,你怎么来了,快进屋说。”

“我想着天气这么冷,领导应该在单位或者在家里,没想到下乡了……”

终于,经过专业测绘和精心谋划,草王坝水利工程批复了!县、乡政府从当时拮据的财政里划拨了6万元资金和19万公斤玉米。可水利站要求:如果村民们能在第二天早上凑齐1.3万元作为规划押金,技术人员就能马上到位。

明知筹钱很难,但黄大发一声没吭,当天就火急赶回村里开动员会,挨家挨户做工作,“尽管很难,但只要有一丝希望,我就要紧紧抓住。”

1.3万元,全村一起集资。可这对于当时穷得叮当响的草王坝村,谈何容易?被贫穷和干渴冲散的人心还能聚齐吗?还有人愿意跟着黄大发一块儿做梦吗?

果不其然,在动员会上有村民发难,为首的就是黄大发的舅公杨春发。“大发,你要是能把水引过来,我拿手心板煮饭给你吃”“你要是能修好渠,我买烟花给你放”……但散会后,杨春发还是悄悄地将钱塞进黄大发手里,黄大发激动地说:“舅公,你这是逼我立军令状啊!”

草王坝人到底是被干旱折磨得太久了!尽管失败了一次又一次,可当黄大发再次提出要动工修渠引水时,村民们还是兴奋得像炸开了锅。

“黄支书,我们跟着你干!”

凑不出钱的就借钱,借不到钱的就卖东西换钱。豆子、鸡蛋、蜂糖……朴素的草王坝村民走到80里外的甘溪集市,吆喝声一阵接着一阵。当天晚上,乡亲们打着火把,拿着皱巴巴的零钱,交到黄大发手里。

看着大伙儿凑来的救命钱,盯着乡亲们质朴的眼神,黄大发流着眼泪立下了军令状——“修不好我把名字倒过来写,我拿党籍来作保证,我拿命来换!”

1992年,那是一个春天,黄大发带领村民一头扎进深山开工凿渠,沉寂数十年的大山再次沸腾了。

4

攻 坚

人心齐,泰山移

在没有水的地方修水利,怎么修?和水泥灰沙得用水,浇湿渠基得用水,怎么办?只好将水引一截修一截……

在悬崖峭壁上修水渠,怎么修?人在腰间拴一条缆绳,从山顶一尺一尺试着往下放。人悬在半空中,从谷底看,像极了一只扑腾的鸭子……

故事远不止这么简单,而是充满了曲折和辛酸。

开工第一天,头炮就打“哑”了。石头砸烂了山下村民家的香火位,“村民骂我,要打我,还要拉着我跳崖。”黄大发只好挨家挨户赔笑脸、赔损失。

放炮需要炸材,黄大发就去很远的李村买了背回来。脚底磨破了皮,汗水湿透了衣,无论磕绊摔跤,不管刮风下雨,他都坚持如一。

修渠需要水泥,得去城里拉回来。有一次行至途中,天降暴雨,车陷入泥潭,进退不得。天黑了,黄大发叫司机到人家里找睡处,而自己却睡在水泥包上,被蚊虫咬了一夜——他是真心怕这“宝贝”被偷啊!

绝壁凿渠,每一处都充满未知和危险。擦耳岩是最险的一段,壁立千仞,岩壁中间有个凸起,挡住了视线看不到前面情况,悬崖上没有树枝,全是秃岩,稍有不慎便一命呜呼。“太危险了,给多少钱都不干。”没人敢动工,连请来的施工队也停下了手脚,黄大发就用大绳把腰拴着,自己带头翻了过去……

日复一日不停歇。每天,黄大发带着200多人的队伍进山,施工队在前面凿壁打槽,村民们在后面挑土砌堡。早上出门,提一罐包沙饭,中午捡点刺刺草草点火烧热,囫囵吞下去,渴了就舀两碗河水,碗一甩、罐一扔,转身又往工地去。为了抢进度,他们不分昼夜寒暑,每天坚持苦干到天黑,才打着灯笼火把手牵手地回家。有的干脆就睡在石窝里,看星星眨眼,等日出天明。

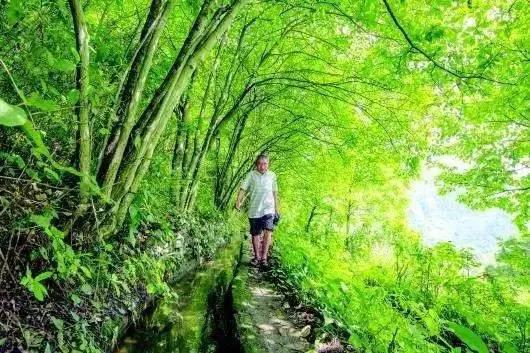

水渠一尺一米延伸,清澈的河水爬上了悬崖、峭壁、陡坎。千百双手,一颗颗心,水每向前流一寸,草王坝人的梦就更进一步。

苦心人,终不负。

1995年,这条主渠长7200米,支渠长2200米,地跨3个村10余个村民组,绕三重大山、过三道绝壁、穿三道险崖的“生命渠”通水了!3年来,到底放了多少炮,炸了多少岩石,凿了多少方土,断了多少钢钎,坏了多少锤子,没人能够数得清。

通水那天,山崖上、水沟边,人山人海,鞭炮声、鼓掌声,不绝于耳,杀猪摆席、搭台庆功,好不热闹!这是草王坝人最高兴的一天,梦终于实现了!村民拥簇着黄大发上台讲话,他沉默良久,欲言又止,眼泪顺着黝黑、皱褶的脸庞哗哗往下流。

60岁的黄大发哭得像一个孩子。

5

新 生

幸福的歌声心头飞

1995年端午节,当汩汩清水从沟渠一泻而下时,草王坝全村老少向自家的旱地飞奔而去,欣喜地看着祖祖辈辈刨食的旱地变成稻田。从此,草王坝彻底告别了靠天吃饭、滴水贵如油的历史。

白米饭可真香啊!这年春节,草王坝家家户户把平日舍不得吃的新米煮上一大锅“敞开干”,村民徐开伦一口气吃了五大碗。

可捧着白米饭的黄大发再次落泪了,他哭得十分伤心,“这香喷喷的白米饭,我的女儿和孙子永远吃不到了……”

黄大发的二女儿黄彬彩是在1994年离开人世的,时年22岁,风华正茂。

那年修渠正到要紧处,黄大发一头埋进深山。女儿黄彬彩突然病倒了,游医检查后说是肾炎。“她全身都肿了起来,躺在床上高烧不退,嘴里一直喊痛。”黄大发的妻子至今仍清晰地记得女儿当时叫痛的模样,每每谈起,眼泪都止不住地掉。

说到底还是因为穷,没钱去医院,只能吃草药。采的草药吃了90多天,女孩最终还是没能撑住。“那天日头还没到中天,就听见有人在山脚远远地喊。”声音传上来,是女儿黄彬彩没了,黄大发两眼一黑,差点从悬崖上栽下去。

黄彬彩的坟在通垭湾的山上,山顶可以俯看到凤凰山,凤凰山的背后住着黄彬彩的恋人,两家早已把婚事定在了渠通之日。女孩坟前植了一株当地叫“羊舌条”的灌木,春天油菜花开的时候它也随风飘扬起白色的小花,素净淡雅。

令人悲痛的是,仅仅几个月后,黄大发13岁的大孙子突发脑膜炎,病来得急,等全家人从工地上赶回家,孩子已没了气。白发人送黑发人,原本老两口的棺材,留给了可怜的女儿和孙子。

36年修渠引水,黄大发带领的施工队伍没有一个人丢掉性命,可他家里的两位亲人却离开了人间。

有水了,重要的是如何发展。

水通之后,黄大发带领村民开展“坡改梯”。“我们村耕地少,要想真正富起来,就要搞‘坡改梯’。”农闲拼命干,农忙抽空干,草王坝村的稻田从240亩增至720亩。昔日的荒山秃岭上,10万株温州蜜桔、李子已经开始有收益,家家户户的猪、羊、牛、马、鸡、鸭也大大增加……

通渠的那一年,草王坝也通了电,不少人家里买了电视机、洗衣机、录音机。通电那天,村民们通宵开着灯,一直唱啊跳啊,高兴得睡不着觉;紧接着又修了通村路,通路那天,大人领着小孩在路上跑来跑去,蹦跶着不想停下来;再往后,村里的小学新址落成,建砖木结构“品”字形的小青瓦校舍三幢,如今已有学生50多人……

黄大发从支书位置退下来至今已有十来年,可他并没有闲着。张家院子坐坐,李家院子摆摆龙门阵,大道理讲,小道理谈。他的心始终系着村子,想让草王坝这个穷窝窝早点富起来。

“种蔬果效益高,但一开始群众观念难转变,以往温饱有余才搞点果木,我就带头栽上了柚子。”在他和村“两委”的努力下,村民正逐步改变传统的种植结构,全村现有核桃5200多亩、柚子650亩、海椒2000亩,牛羊养殖大户超过30户。小青瓦、坡面屋、穿斗枋、转角楼、雕花窗、白粉墙……去年底,草王坝村农民年人均纯收入突破6500元。

“不怕山高石头多,苦干就能把贫脱,打岩引水造梯田,穷村变成金银窝。”如今的草王坝,虽然还没有整体脱贫,但村民的荷包日渐鼓了起来,幸福的歌声从草王坝人心头飞出。

6

初 心

一个共产党员的本色

1992年底,新上任的乡长商顺模十分奇怪,为何草王坝村一半以上的户数姓徐,这么多年却选择一个姓黄的人做支书?

“是公心!”每每谈起老支书,70多岁的老党员徐开伦都竖起大拇指。“对他来说,公家的事怎么硬都行,自家的事怎么软都成。”遵义市委常委、组织部部长吴刚平跟黄大发打过几次交道。

计划经济时代,农民头上压着粮、油、烟、猪、人五大指标。“乡、村干部为了完成任务到农户家里牵牛牵猪、揭瓦拆房比较普遍,黄大发不肯这么干,在乡里是有名的‘刺头’,敢对我和书记拍桌子。”商顺模说。

修渠那几年,车子拉来的水泥堆得像山一样高,车厢里洒落一丁点,黄大发都要清扫入库。有一次老伴儿扫了多半碗水泥,想着补补家里破损的灶台,黄大发一把拉住。“那是我第一次看见父亲对母亲急吼。”二儿子黄彬权说。

“那时候买炸药水泥,过他手的钱有二十来万,硬是没出过一分差错。”往事历历在目,村里的老会计杨春有拍着手说,“抠啊,他真的是抠得很。”修渠时工地上天天要钱付账,三天两头俩人就往镇财政所跑。住,3块钱一晚的旅社;吃,就将就一碗饭,不然就一块泡粑。

“沟是我修的,我放心不下,随时都牵挂着。”时光逝去,但初心不变、本色不改,退职后黄大发仍然带领村民修沟补渠。“只要是黄支书带头决定的事情,我们二话不说就跟着干。” 一呼百应,村民们将渠取名为“大发渠”。

2014年10月,照习俗,黄大发提前一年过八十大寿。问他有什么愿望,他说:“活了80岁,最远的地方就去过遵义市,我想有生之年去省城看看。”

去省城的当天,黄大发和妻子特地穿了一身新衣服,帽子洗得一尘不染。陪同的乡干部徐飞还没到,老两口就早早等在路边。

到了贵阳,黄大发既没去景点,也没去商场,而是要求直接去省委。“老支书在省委有相识?”徐飞心里一阵嘀咕。进了省委大院,黄大发却不进大楼,根本没有找人的意思。“就见他挺起腰,注视着大楼,还有远方飘扬的五星红旗,一言不发……”

这是一个老共产党人的初心!在黔北深山当了几十年村支书的黄大发,在耄耋之年,想来省委看一眼,看看党组织到底是什么模样。

当天,黄大发就回草王坝了。回途车上,徐飞问:“老支书,落心了没得?”

“落心了。”

多少年滴水贵如油,如今一渠春水流入草王坝家家户户。

多少年天黑孤村闭,如今这里夜晚如同掉下星星一片。

多少年山深人绝音,如今通村路将草王坝与外面紧紧相连。

青山不负英雄志,流水有情入心田,奔腾不歇的渠水悠悠长长,拍得悬崖直作响,崇山峻岭再难阻隔。阳光下的草王坝,像一只振翅欲飞的雄鹰。

延伸阅读:

这位当代“愚公”在悬崖峭壁上凿出7千米水渠,现实比神话传说更震撼!

愚公移山的故事想必大家从小听到大,有人敬佩愚公的执着,也有人嘲笑愚公本“愚”。

今天,我们要跟大家讲一位当代“愚公”黄大发的故事。

贵州遵义播州区平正仡佬族乡,有一个叫团结村的村子。这里的草王坝如今有着730亩稻田,有条件的村民还搞起了养殖,家家户户每天都能吃到白米饭。

乍一看,这似乎没什么值得惊叹的。

但大家可知道,这里曾流传着这样一首民谣:

山高石头多,

出门就爬坡,

一年四季包沙饭,

过年才有米汤喝。

从“过年才有米汤喝”到天天吃上大米饭,如此巨大转变的背后,是当代“愚公”黄大发带领全村人民在悬崖峭壁上开凿水渠的感人故事。

近日,中国日报外籍记者艾瑞克(Erik Nilsson)走进大山,走入团结村草王坝,揭开当代“愚公”的神秘面纱。

团结村距正仡佬族乡政府约30公里,属高山峡谷地貌。由于严重的石漠化,这里曾经严重缺水。

1995年前,草王坝1000多口的用水都依赖着唯一的一口“井”。说是井,却也算不上井——土坑里慢慢向外渗水,接满一桶水常要等上一个小时之久。

村民在接受采访时说:

以前我们这有二三十户吃这个水井,大家起得早就在这等,如果我来早了我就提上了,他来迟了看到井里没有了,就想要半桶,还要争得打架。

这口“井”仅仅能够维持全村人的生命,要说浇地,那就是奢望了。

从前的草王坝曾有330平方米的稻田,由于长期缺水,干季时,土地的裂缝能有一脚宽。

其实,这里并不是真的没有水。

附近的大山沟里有一条清澈的小溪,但在悬崖峭壁间修渠引水实在是一项艰难的工程,草王坝村民世代只能“望崖兴叹”。

Constructing the water channel required chiseling hundreds of meters into three mountain cliffs. In the past, rice couldn’t be grown in the hamlet of Caowangba.

若要修渠引水,需要绕过三座大山,经过数百米长的悬崖峭壁。过去的草王坝,由于水源的匮乏,全村没有一株水稻。

而现在,草王坝的家家户户不仅不愁生活用水,大米饭也是想吃就吃。这一切,都源于他们口中的“黄支书”。

这位“黄支书”究竟是怎样的一个人?让我们跟上艾瑞克的步伐,一起探寻。

撸起袖子,开山引渠

Huang Dafa is the former Party chief of the hamlet of Caowangba in Tuanjie village. In 1959, Huang, then 23 years old, decided to lead the villagers to build an irrigation channel to solve the water shortage.

黄大发是团结村草王坝的老支书,1959年,23岁的黄大发决定带领村民修一条水渠彻底改变村子用水困难的问题。

在愚公移山的故事中,愚公的坚毅感动了神仙,最终帮他移除了大山。

而在黄大发的故事中,没有神仙,没有外力,有的只是他和村民们坚定的信念。

60年代初,在黄大发的带动下,在乡政府的支持下,2万余村民鼓足了干劲,走上了开渠之路。

这一任务不仅艰巨,而且十分凶险。

为了在峭壁上开渠,村民们要徒步爬到山顶,把绳子一端绑在大树上,一端绑在自己腰间,然后贴着岩壁往下滑到指定位置,开始一点点地凿、挖。

起初,面对脚下的深渊,大部分人都望而却步。为了鼓动大家,黄大发第一个在自己的腰间拴上绳子,从300米高的悬崖上爬下来,而支撑他的,正是他的信念。

在黄大发的鼓舞下,这支“蜘蛛人”队伍逐渐壮大了起来。大家团结一致,经历了整整10年的风餐露宿。

而现实往往是残酷的。

This is a failed attempt to dig the channel. Huang and villagers spent a decade digging this 100-meter channel. Their determination was abundant. But their understanding of irrigation was not.

这次修渠的尝试是失败的。黄大发和村民们当时花了十多年的时间开凿这条水渠。虽然他们的意志很坚定,但是缺乏对水利工程的理解。

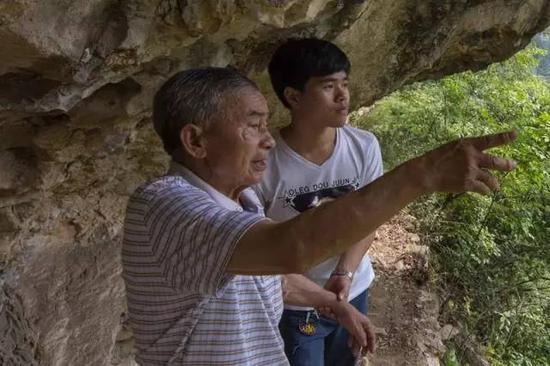

虽说开渠失败,但村民们通过这次工程在山上凿出了一条隧道。从此,人们之间互相走动再也不用翻山越岭,而是可以直接穿山而过。

Now, you can see that it’s incredibly jagged. It’s remarkably rugged. But it’s incredible that they were able to bore all the way through the mountain using only hand tools.

现在我们可以看到这个岩壁非常粗糙,有明显的锯齿状。但是能够人工把这座山凿穿,这本身就是一个奇迹了。

经历了这次沉痛打击,大家心灰意冷,纷纷对开渠引水丧失了信心。

但黄大发并不服输。

The failure made Huang realize he didn’t know enough about irrigation. So he started to study.

这一次的失败让黄大发知道了自己在水利技术知识上的缺乏。于是,他开始了学习的过程。

潜心进修的黄支书

1989年,黄大发主动申请到枫香镇水利站跟班学习。黄大发年纪比较大,和其他同事相比,基础知识比较匮乏。但黄大发爱问好学,也从不怕被嘲笑。

艾瑞克找到了两位和黄大发一起进修的同事。说起他,两位同事也是有着深刻的印象。

厘米、公分的概念不懂,只知道一尺两尺三尺,从他提问,你心里面想笑,可是不能笑,因为他比我们年纪大。

我们几个里面数他年纪高一点。当面问老师他不怕我们笑。修这个沟的时候,我说你有实干精神,你肯定干得成功。

重燃希望,二次进山

In 1992, Huang, then 57, and the villagers started constructing a new channel.

1992年,57岁的黄大发带领村民开始了新渠的修建。

Three years later, a 7,200-meter-long main channel and a second section spanning 2,200 meters were finished. They wrapped around three large mountains, and flowed across three cliffs. It was the end of the era in which Caowangba’s villagers considered water “as precious as oil”.

三年后,这条主渠长7200米、支渠长2200米、绕三重大山、过三处绝壁的水渠竣工,彻底结束了草王坝“滴水贵如油”的历史。

1995年,清澈的山泉流进了草王坝,流进了团结村。

这条水渠,是黄大发与300多名村民用锄头、钢钎、锤子和双手一点点开凿出来的。

不通公路,村民就背着水泥、石粉上工地;条件艰苦,大家每天只吃两顿饭,却不叫苦不叫累。

修渠期间,黄大发的二女儿患重病,临死前也没能见到黄大发最后一面。随后不久,黄大发13岁的大孙子突发脑膜炎离世。

经历了两次白发人送黑发人的伤痛,黄大发抹掉眼泪,又继续带着工具上了山了。

黄大发的鞋磨破了没钱买,赤脚步行二十多公里去背炸药,脚板磨破皮,双脚血淋淋的,管仓库的工作人员想要资助他买双鞋穿上,他却婉拒了。

到底有多险?

艾瑞克在寻找黄支书的过程中,可是好好体验了一把山势的险峻。

Now, I’m up really high. And being all the way up here helps me to realize that Huang Dafa is not only extraordinary persistent but also extremely brave.

现在,我站在一个非常高耸陡峭的地方。亲身来到这里,我才明白,黄大发不仅仅有顽强的意志力,更是一个无畏的勇者。

光是站在修好的水渠上,艾瑞克就已经双腿发软了,他后来回忆道:

The rim is only several centimeters wide. The fall would be hundreds of meters. Plus, the cliff overhangs above in several parts, throwing off my balance as I tiptoed along the lip. One wrong step would be the last.

水渠边缘仅几厘米宽,下面就是深渊。除此之外,水渠上方还有几处凸起的岩壁,我踮着脚在水渠边行走时很难保持平衡。走错一步,游戏结束。

It’s an acrophobe’s nightmare. And I’m mortified by heights. Vertigo seized my soul many times while shooting. I’m maybe more than half joking when I say I was perhaps more afraid of dying from fear than from falling.

这无疑是恐高者的噩梦,而我就是一个恐高者。在进行拍摄时,我多次感到眩晕。与掉下悬崖的恐惧相比,我更害怕死于恐惧本身。这可不完全是玩笑话。

The trick was to keep moving forward. Once I stopped, gravity exerted its downward yanks on my psyche. Physically, my legs melted.

这里有一个秘诀,就是保持前行。只要一停下,我就会感到重力在把我整个人向下拽。我吓得双腿都软了。

看看艾瑞克的反应,当年开渠的艰辛可想而知。看到这里,大家是不是也对黄大发以及草王坝的村民们肃然起敬?

精诚所至,金石为开

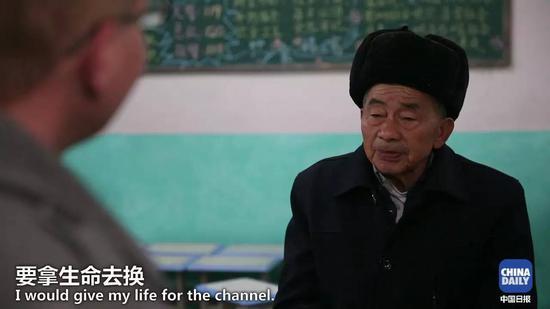

当艾瑞克找到黄大发时,他正在当地的小学给孩子们上课,给孩子们讲当年修水渠的故事。

在采访中,艾瑞克问到,当年黄大发为什么觉得自己能够完成这个看似不可能的任务,黄大发给出了自己的答案。

如果我们连饭都没得吃的话,老百姓什么事情都干不好。家里没有粮心里就要慌。我修渠的决心很大,要拿生命去换。

说“拿生命去换”一点都不夸张,开渠之路凶险无比,黄大发也曾遇险,差点坠落山崖。

黄大发的老工友讲述了这样一件事:

有一天我们施工的时候,他就摔到崖下面去了。当时他有一只手抓住一棵树。我们连忙把他救起来,我们大家都流着眼泪。如果那天他摔到崖下去的话,这条沟就不能修成功。

许多人把黄大发称作愚公,艾瑞克问黄大发对此有何看法,他说:

愚公就是要下定决心,不管有多大的困难,只要挖山不止,挖一点少一点。我这一代挖不清,下一代一定要把它挖平,我要帮下一代干点什么让他们看到,有点继承有点留念。

不少人嘲笑愚公之“愚”,但在艾瑞克看来,黄大发却是一位智者。

精诚所至,金石为开。黄大发和村民们证明了,没有信念和努力跨不过的高山。

高山无言,却把这些记忆都深深铭刻,把这个关于信念的故事世代流传。

本文由知事 转码显示查看原文