文|周说

最近一段的“周说”总是在说国际大事,“习特会”、朝核,沉重得很,今天换一个内容,说说袁世凯的孝。这篇稿子是袁家后代写的,字里行间有着很浓的感情色彩,我稍做了文字调整。后人赞美祖先,无可厚非,好在有《袁世凯全集》在,白纸黑字,算不上溢美。

袁世凯与母亲的合影

孝子袁世凯

作者:周青,高级编辑

这篇文字也许会挨来板砖。因为,袁世凯被妖魔化的厉害,大家都知道“窃国大盗”袁世凯,这样的“坏人”也能是孝子?他配?

但是,历史就是这样常常出人意料,历史人物也远不像京剧舞台上的生墨净旦丑。袁世凯这个人物,被误读是许多的。不过,今天不讨论其它,只说他的孝。

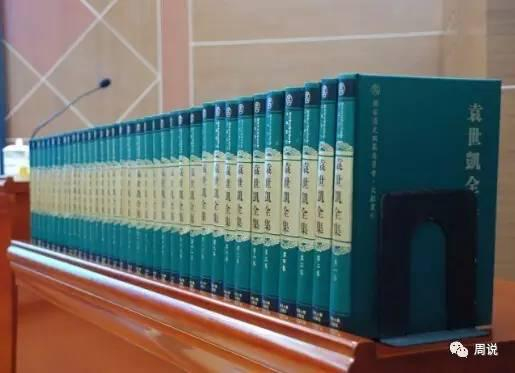

《袁世凯全集》为国家清史纂修工程项目文献丛刊之一种。全书共3600余万字,分装为36卷。其中,正文35卷,索引1卷

袁世凯, 1859年9月16日出生于河南项城,因叔父无子,6岁那年过继给叔父袁保庆成为嗣子,这样一来他就有两个娘要孝敬,一个是自己的亲娘刘氏,一个是嗣母牛氏。在河南大学出版社出版的《袁世凯全集》中共收录了袁世凯青少年时代给家人的70多封书信,从这些家书中可以真切感受到他对两个母亲的浓浓孝情。

袁氏家书,开头必先问及母亲身体状况和生活概况,行文结束仍不忘请安问好,其细致入微,很难想象是在戎马倥偬中或是国事繁忙中写就。

光绪元年七月二十六日(1875年8月26日),袁世凯致二姊函:“前号敬带呈寸禀并诸衣物,计已入览。近数日母亲大人精神如何?饮食能加进否?念念。”⑴ 光绪三年九月二十六日(1877年11月1日),致二姊函:“九未有便,故鸿麟数月未达。弟不知近者母亲大人精神饮食如何?高丽参仍常服否?肿症口痊愈否?夜间能安眠否?有便务详告知。” ⑵光绪四年四月(1878年5月),致二姊函:“顷袁心镜询母亲大人及友躬均称平,不知刻下能如故否?龟胶谅必常服,张先生又来看乎?念甚,念甚。” ⑶ 光绪四年四月(1878年6月),致二姊函:“近者,母亲大人精神饮食如何?夜眠如何?腿腰犯疼否?刻下仍服何药?念甚。”⑷ 光绪八年二月初九(1882年3月),致二姊函:“敬祝母亲大人精神饮食有加,痰擁、头疼、腿疼、湿热、作渴等症能否未犯?入春以来,不可轻脱衣服,不可多饮茶,多食勍火物。” ⑸ 并且,袁世凯的每封家书最后都不会忘记给家里长辈们请安!祝好。

袁世凯与兄长们的书信也都是先问候母亲大人近况。光绪十年正月十一日(1884年2月7日)《致三哥袁世廉函》“弟之不孝,为名所繁,至虧大道,时自罪责、悚惶。妈亲大人起居饮食如何?湿热等症能否未犯?”⑹ 他与兄世勋书信中,“忆自家庭分手已近数月。临行时慈亲适患泄泻,未识近日可占勿药否?思念之至。” ⑺ 还有他与于夫人的书信中,“奉姑宜亲任其劳,饮食从丰,择其喜食者亲手烹调而进之,亲新常悦矣。……再者嗣母今届五十九岁,理当为之奉觞上寿,诞辰在即,宜商承大伯,早为布置,一切费用由余一人独任。兹特汇归规银三百两,可向省城朝鲜银行兑取。届期若嫌不敷,由尔暂行垫付,向余清算取偿。余深沐嗣母之恩,涓埃未报,唯有敬祝遐龄。至余功名成就后,板舆迎养,方克尽事亲之职。区区之敬,聊表不忘慈恩之意耳。”⑻光绪十年四月初六(1884年4月)《致母亲函》“顷奉二月二十二日手谕,跪聆一切。慈躬仍股肱作痛,湿热作渴,现服何药?饮食如何?均甚念。……入夏来虽不时作渴,而茶不宜多饮,或时喝薏米茶如何?肃此,敬请万福金安。”⑽ 等等这些字里行间,看到了袁世凯对母亲的细心关怀,渗透出他对母亲最真的情感,最大的孝道。

从袁世凯的家书中也不难看出,他的内心世界在战场厮杀之外,还有一个善良的角落,他以“慈悲为怀,百善孝为先”作为理家的信念。在回复于夫人的书信中,“知付款已如数收到,并悉嗣母因嗣父孝服初终,不愿称觞受贺。并谓河南遭遇水灾,哀鸿遍野,不如移缓就急,将其三百两祝寿筵资尽数捐充赈济,问余愿否。夫慈亲既以慈善为怀,为子者以顺亲为孝,岂有拂逆亲心,只愿充祝寿筵资,不愿移作赈灾善款之理?谨遵慈命,悉数充赈。此举深惬余心。原来设宴训寿,只求取悦亲心,赈济灾黎,实为慈亲积福延寿。……兹再汇二百两,收到后,亦捐人水灾赈济,为生慈积福延寿者也。”⑼

袁世凯曾长期驻扎在朝鲜,这个地方,历来是麻烦很多。光绪十三年(1887年),朝鲜形势异常复杂,日本、俄国欲染指朝鲜,朝鲜也欲摆脱满清,离经叛道。全权总理朝鲜事务的袁世凯斡旋、震慑,稳定了朝鲜局势,朝廷颁奖袁世凯“血性忠诚,才智英敏,力持大局,独为其难”,并升二品衔。就是在这样危难的时刻,袁世凯在给二姊的信中仍不忘对母亲的关怀:“正月二十日,由烟台带上土禀,未知何时得登友鍳。敬想母亲大人近来精神如何?春来天氣和煖,咳嗽受涼當可漸免,未知夜能睡否?腿疼、膀子疼又犯否?近來服何薬?春煖可請閆先生來看。鹿茸有效否?春天太昊陵有會,可去閒看,可消食活氣血,亦须小心,毋脱衣受涼,或天氣不好,不可常往,多帯衣服爲要。”⑾

袁世凯,在他科举坎坷、军旅发迹、政坛腾达的生涯中,历经了清末民初所有的重大历史事变。据说,袁世凯从小“智慧过人,智力远超出他的年龄”,父亲为他办了家塾,可他却不喜欢读死书,死读书,老师也就没有扭曲他的天性,倒是经常满足他的爱好,带他游大明湖,参观铁公祠,当他听了铁公的事迹,不由满眼泪水。他幼小的心灵载不动大明统治者的残忍——朱棣夺了侄儿朱允文的大位,兵部尚书铁弦表示反对,朱棣就把他的肉割了,烧烤一下,塞其嘴里,问他:“甘否”?铁铉回答曰:“忠臣孝子之肉有何不甘”?

袁世凯爱看戏,对戏中的忠臣孝子乐看不倦,这也是他长大之后大孝的根基。

袁世凯与儿女合影

袁世凯年轻时在京城(现在的北京)求学,由于生父与嗣父过世早,家里两个娘要他孝顺,他经常往家里写信问候母亲身体状况,关心母亲生活饮食,不厌其烦。之后赴朝鲜任事,1885年他请假探家,由于嗣母牛氏居住在陈寨,娘亲刘氏住在项城袁寨,他就两边来回跑,哄两位娘亲开心,用他的实际言行,孝顺俩位母亲,感恩于母亲的养育之辛苦。1891年接到嗣母牛氏病重电报,他立即从朝鲜赶回,之后嗣母病逝,袁世凯哀恸非常。当即电请开缺,要在家守制。可李鸿章认为朝鲜离不开袁世凯,只给他奏请赏假百日,处理完丧事立即回朝。

嗣母的离世使袁世凯悲痛万分,也更加念及“子欲养而亲不待”,所以他在1892年回任时,他便带着娘亲刘氏到了朝鲜,直到甲午战争爆发前才派人把亲娘刘氏送回老家安居。

据历史记载,袁世凯从朝鲜回国后,在天津小站练兵期间,他觉得嗣母患病到去世,未能陪在身边尽孝,留有终生遗憾!所以,他即给于夫人写信,信中说:“夫忠孝不能两全,国而忘家,原属无可奈何之事,所以余拟建屋津门,迎生母及家眷来津同居。可向堂上请示,愿意来津居住者,当遣板舆相迎。”⑿ 袁世凯是想在母亲有生之年,他能多些陪伴母亲,让老人家在其身边安度晚年,也好多尽他的一片孝心。

1901年6月辛丑条约谈判正急之时,生母刘氏去世。按常规,袁世凯申请离职准许他回老家守丧一年。但当时朝廷正自身难保中,当然不会批准,于是,朝廷下了夺情之谕,曰:令其在署穿孝百日,仍照常视事。俟大局稳定再行赏假。袁世凯这样的孝子,当然老大的不乐意,但是不管是在京谈判的李鸿章、奕劻,还是山东的士绅,纷纷请袁世凯体念时艰听从朝命。袁世凯无奈,只能移孝作忠了。袁世凯在写给他的大儿子袁克定家书中,表述了丧母痛极之感:“人生之痛,莫过丧母。字谕大儿。六月二十午正二刻,吾于练兵处惨闻吾母大故,余德不修,无真才而徒有虚名,自知将有祸变,不谓天不陨灭我身,反祸及我母。嗣母之丧未终,继之生母之变,呜呼痛哉!抢地呼天,百身莫赎。……自离乡并仅十年有半,而今欲归来,吾母音容不得再见,此恨绵绵未有尽期,痛极痛极。”⒀

由此可见,袁世凯对待母亲的厚重情感和大孝之情。 1902年6月,政府实授袁世凯为直隶总督兼北洋大臣,后面还有成堆的中央级职衔。9月,太后赏袁世凯生母刘氏一品封典,并赏银3000两,给假40天,令其回籍葬母。袁世凯立马回到老家,在袁寨东北15里处选择了洪家洼新墓地,占有耕地120亩:坟园40亩,新建四合院瓦房十数间,由看坟人常年看守;主坟40亩;茔门前占地40亩,竖牌坊、立14块石碑,石人石马排列两厢。袁世凯尽了自己最大的能力,敞敞亮亮安葬母亲的场景被人们传述至今,他这样做既是表示自己对母亲的深深敬爱,也是想了却未能守在母亲身边尽孝的遗憾。

读过袁世凯的亲笔家书和记载的历史资料,让人感受到他怀揣军国大事,心中不忘亲情。在他的笔痕墨香中,看到他与亲人的相互关怀,尤其是对长辈的孝敬,更加让人敬佩这位推动中国近代化进程的历史重要人物,不但是“国事”能人,也是中国历史上的“大孝之子”。

注释:

1 《袁世凯全集》第一卷,1页。

2 《袁世凯全集》第一卷,2页。

3 《袁世凯全集》第一卷,5页。

4 《袁世凯全集》第一卷,6页。

5 《袁世凯全集》第一卷,9页。

6 《袁世凯全集》第一卷,27页。

7 《尺素江湖》袁世凯家书,第20页。

8 《尺素江湖》袁世凯家书,第49页。

9 《尺素江湖》袁世凯家书,第53页。

10 《袁世凯全集》第一卷,28页。

11 《袁世凯全集》第一卷,281页。

12 《尺素江湖》袁世凯家书,第112页。

13 《尺素江湖》袁世凯家书,第116页。

本文由知事 转码显示查看原文