文|中东研究通讯

编者按:2017年法国总统选举第一轮投票将于4月23日进行。此前荷兰首相吕特赢得荷兰大选,表示「成功狙击了极右翼政治势力所代表的民粹主义」,但接下来的欧洲政局仍因德、法、意大选而有极大不确定性。

因此极右翼党派国民阵线(National Front)候选人玛琳·勒庞(Marine Le Pen)在法国民众中的高支持率备受关注。勒庞在退欧问题上的坚决态度人尽皆知,那么她究竟如何看待阿拉伯世界与伊斯兰教?她的政治思想与其父相比有何扬弃?她的下一代又传承了家族怎样的政治传统?且看勒庞家族三代人在阿拉伯问题上的变与不变。

一

习惯了法国左翼的锋芒,也许就瞧不起右翼的保守;熟稔了后现代的玄虚,也许便疏忽掉众多现代议题的朴素。跟进法国总统大选,其实是对西方过去两百年各种政治思潮的一趟温习,从对立的主张中找连理,在近似的立场里找分歧。然而,这一次有点特别。

近两年经受多次恐怖袭击的法国民众,终于意识到了自己和中东、北非的命运相连。电视电台的深度节目常常围绕阿拉伯世界;巴黎最齐的哲学书店橱窗里摆满研究伊斯兰思想史的佳作;就连呼声颇高的两位候选人,最近也一个去了阿尔及利亚,一个去了黎巴嫩。

去黎巴嫩的这位,便是玛琳·勒庞(Marine Le Pen)。见完该国总统、总理,她还计划和贝鲁特的穆夫提(伊斯兰教法说明官)见面。由于坚持不佩戴头巾,她最后在穆夫提的办公室门口主动掉头离去。

极右候选人的这一姿态,有人好评,有人差评。玛琳·勒庞对这些充耳不闻。可堪玩味的,倒是她第一时间评论起前往阿尔及利亚的那位候选人:

「...他居然认为『法国在阿尔及利亚的殖民犯了反人类罪』。你们觉得一个想领导全法国的人能去外国宣扬自己国家犯下反人类罪吗?这番自证,恰是巴黎郊区小混混破坏秩序、毁坏公物的遁词...这些候选人的言行,总煽动人仇恨法国。我们呢,我们爱法国,而且我们无条件地去爱。」(2017)

其实,无条件地爱法国,或者「法国人优先」(Les Français d abord),早已是国民阵线四十多年前的主张。让-马里·勒庞(Jean-Marie Le Pen)成为国民阵线党主席后的次年即1973年,《维护法国人》的政纲便已面世。

1978年,在该党唱起「终止未开化移民」的高调时,他更是把法国的阿尔及利亚外劳比喻为潜在的外国敌军,认为他们导致了本国工人的失业和社会治安隐患。

与此同时,国民阵线也企图修正二战屠犹的历史。到了八十年代,让-马里·勒庞将二战屠犹时的毒气室仅仅视为「二战中的一个细节」,试图淡化纳粹的罪证。在1989年的一次谈话中,他干脆坦露反犹心迹,说跨国金融几乎成了一种「犹太式的国际主义」,削弱了一国一地的民族主体性。

我们不妨这样理解他的想法:前殖民地的移民来法务工,有危及法兰西国家安全和文化主体之虞;而跨国资本的无障碍穿透,又有破坏法兰西经济主权之嫌。异质外族,会破坏主体;均质大同,也会破坏主体。国民阵线「法国人优先」的定调,既排斥异质,又拒绝被均质化。

值得一提的是,资本无限流动、进而削平各地差异的特性,当时已经被其父用「全球性」一词概括出来。父亲让-马里·勒庞的这样政治思路,大部分被女儿玛琳·勒庞延续至今。

玛琳·勒庞的父亲,

国民阵线党前主席

让-马里·勒庞(Jean-Marie Le Pen)

来源:Wikiwand

具体到法国在阿尔及利亚的殖民过往,父女的口径几乎始终如一。要知道,年轻时的让-马里·勒庞在五十年代曾在阿尔及利亚执行过半年军事任务,后来便一路宣扬殖民无罪、且应保留法国在该地统治的论调。

今年2月份,不出意料,他继续声称:「法国在阿尔及利亚的殖民,恰是人为缘故,才不够尽善尽美。不过,殖民确实是需要礼赞的。」在这之前几天,女儿下面的话更是存心搅动法国知识界本已不太平静的一池春水:

「我倒要大家来评评理,到底什么是『反人类罪』。这起码要对人犯下罪行。请问1830年的阿尔及利亚人遭到这种对待了吗?...我就把问题放在这里。历史学家和人类学家都会同意,倘若当时的阿尔及利亚人不算动物的话,那么他们也称不上完全是人。他们无非是半兽半人的状态罢了。」

顺带指出,第一个和中国建立全面战略合作伙伴关系的阿拉伯国家--阿尔及利亚,有着从1830年到1962年被法国殖民的历史。当年,毛泽东就非常支持阿尔及利亚的独立战争,说「不怕戴高乐生气」。勒庞家族涉及法国在阿尔及利亚殖民的言论,今天恐怕很难让中国人产生好感。

玛琳·勒庞和黎巴嫩总统在二月底的会面

来源:Al Manar (English)

二

七十年代的法国,辉煌三十年的社会经济红利还没有耗尽。即使以移民为靶,在盛世高呼把工作机会、福利和住房留给法国人,也很难博取普通人的理解。相反,早在1976年的勒庞家族住址爆炸案和1978年的国民阵线头号智囊谋杀案,倒一下子加速了这个家族的成熟。

在玛琳·勒庞2006年出版的自传《逆流而立》(A contre flots)中,这场图谋灭门的爆炸案让这位八岁小女孩明白到父亲原来是「搞政治的」:「在该玩娃娃的年纪,我就意识到一件很可怕、很难理解的事。我的父亲,没有被平等对待。我们一家人,没有被平等对待。」(第20页)

在自传里,还记录了一道父亲给女儿的伦理学题目:一艘载着百人的船入水了,必须要拉上密闸才能阻止沉船。然而,闸内还有十人。现在作为船长,到底是放任整艘船沉没?抑或是忍痛拉闸,让剩下的人活命?

玛琳·勒庞写道:「这就是小时候父亲给我解释政治权力的问题所在。这是他当年的奋斗意义,也是我如今的奋斗意义。」(第41页)

国民阵线一直想掌舵,或者起码要左右法国这艘大船。八十年代开始,法国的社会经济问题开始显现。趁此机会,国民阵线的反移民口号便越来越响亮。而且,几乎只有这个政党才胆敢把移民和社会问题挂钩,这便吸引了不少选民。

这一稳步抬头的态势,延续到了九十年代。而让-马里·勒庞在1996年的一次公开演讲中也直言不讳:「种族与种族之间当然是不平等的了。历史不已经很清楚地表明了吗?」

如此露骨的短句,背后却有过硬的智力支持。某些法国大学和研究机构都有一些学者有意无意地为国民阵线的主张提供灵感,既有试图歪曲二战纳粹罪行的史家,又有研究印欧文明的专家,还有今天还笔耕不辍的哲学家。

放到西欧近两个世纪的思想坐标,高扬印欧文明、贬低其他文明一直是西方思想界忽明忽暗的主线。明目张胆的,是欧洲在全球的殖民以及随后的纳粹德国;晦暗涌动的,是二战后的某些右翼思潮。既然文明有高下之分,那么按照勒庞家族的思路,接下来的问题自然便是:到底谁是全体船员?谁是闸内的人?

2002年的法国总统大选第二轮,让-马里·勒庞虽然高票落败,却传递出关键信息。也许,许多人确实没想到会有相当一部分人支持这个已经七十多岁的极右候选人;又或者,他的支持者们恰是看中这位三十年如一日的国民阵线主席。

十五年后再来回顾,我的一位法籍阿尔及利亚裔朋友便说:「从2002年开始,我就知道法国总有一日会是极右的天下。这里的左派越来越贫瘠。好些本是投票给左派的移民选民,也纷纷投票给国民阵线。」

玛琳·勒庞2006年出版的自传《逆流而立》封面

三

我们无意讨论近三十年的法国左派是否贫瘠,也不敢妄断当代欧洲左翼思想是否荒芜。倒是玛琳·勒庞和国民阵线表现越来越专业:哪些词该用,哪些话不能说,他们很是清醒。这种谨言慎行,固然是要和之前让-马里·勒庞的轻浮划清界限,即所谓「去妖魔化」的政党策略诉求。

更重要的是,国民阵线越来越明确地把重点放到了「国民」上。现党主席十年前的自传《逆流而立》,不纯是个人经历的罗列,而是通过近三十年各事件的亲历和旁观,完成了一次父女的思想接力。我们要关心的是:女儿和父亲在哪些核心观点上有何种继承和扬弃?

最明显的一个转向,要数反犹问题。去妖魔化,就是力图洗去父亲那些让当下国民阵线所承受的污名。父亲当年反犹心迹的含沙射影,在二十一世纪的法国非但笨拙,而且还相当过时。

玛琳·勒庞在回应外界对其父反犹言论的指责时,便宣告:「国民阵线坚决谴责任何一种反犹思想!」(2014) 而在父亲出格的种族论面前,她也尽量避免再犯这样的低级错误,转而用法兰西的共和论取代生理上的血统论:「全法国的子女都是高卢人的后代,这并非源自基因,而是源自对自由的热爱。」(2015)

和父亲偶尔联合天主教保守势力不同,女儿淡化对诸如堕胎、同性恋婚姻等议题的强调。六十年代末,曾让全世界着迷的法国女权运动,在这位法国女强人的政治立场上很难找到回响。而和多数国家的女强人不太一样,玛琳·勒庞对三个孩子的抚养尽职尽责。

其实,对事业和家庭的张力,她在豆蔻年华时就模糊地看到了:父母亲长时间在外,她不得不一个人上学放学。于是,轮到自己做母亲时,她咬牙也要给孩子温柔和耐心。这一切,是平实叙述抑或是故作亲民,读者可以在《逆流而立》里找到线索。

性别,不是她要打的牌,国民才是。她歌颂圣女贞德,并非因为人物的性别,而是因为前人的爱国。玛琳·勒庞无条件地爱法国,爱法国每一个铸就法兰西辉煌的人物,爱到把法国的殖民也轻描淡写地视为「某些时刻的错误」(2017)。

然而,比起父亲和欧洲知识界右翼种族思潮的眉来眼去,女儿的爱国论更强调民族国家的独立自主和能力。而且,父亲当年的社会经济主张相当地「国退民进」,除了在伊拉克战争问题上和美国相龃龉外,其余议题都表现出强烈的亲美反苏的自由化倾向。

在这一点上,女儿对国家公共职能的反复强调,在文化、经济、军事领域对美国的保持距离,对普京表达出的明显好感,都和父亲不同,哪怕两人都力主「法国人优先」。

放到四十年的跨度来看,女儿大多数场合都提及的当前法国两大敌人--伊斯兰极端势力和全球化--其实也大致是父亲当年反移民、反全球化的延伸。然而,父亲的主张由女儿以理论的形式表达出来了。

在玛琳·勒庞为数不多的文字著作中,2012年总统竞选前出版的那本《为了让法兰西继续下去》(Pour que vive la France)便有了对法国近半个世纪精神面貌的勾勒。

假如出席节目、演讲、接受采访时还有点即兴发挥,那么白纸黑字的竞选立场便是她字斟句酌的思想凝集了。读者不妨揣摩她对左翼思想的态度:

「左翼在争取诸种自由时认为,自由的资本主义徒有其名,实质上深深地仰仗像国民、宗教、军队、学校和家庭这样的压迫制度。因此,它便把资本主义体系看成一种根植在传统中的反动势力。于是,为了战胜资本主义,左翼便要把国民、宗教、军队、学校和家庭这些根基统统清除。...从1980年到2000年,这些根基都逐渐消失...以前的公民、信教者、爱国者、学生、家长,现在一下子被裹挟进了商品体系,成为了没有主见的消费者。这个体系,只重利益最大化,而且还伴随着跨国企业和移民这两大支柱。...如此一种对所有价值进行颠覆的结果自然是,左翼慢慢置平民、普通百姓、受剥削的人不顾,一味地为第三世界的边缘人和黑户发声,仿佛这些异域外人更值得在思想层面为之呐喊!」(第148-150页)

《为了让法兰西继续下去》封面

玛琳·勒庞著

(Pour que vive la France)

质疑1968年以来的左翼解放思想是否过火,这样的声音早就不绝于耳,不需要等玛琳·勒庞开口;资本、人员的无国界穿越造成国民性的式微,也早有其他国家的右翼放出冷箭;文化帝国主义这枚硬币的两面,本身就是第三世界学者倾尽心机的立论重点。

然而,当前国民阵线的特别之处在于:左翼造成今天的种种问题,要用一个强有力的国家框架内来解决。「恰是强政府才能在数个世纪内维系着一个民族,止住地域上的小圈子抱团,巩固我们的领土,一步一步地为全体国民提供过硬的教育、医疗、安全和其他公共服务。」(2011)

这种对强国、强政府的梦寐以求,恰是追慕法兰西第三共和国时期(1870-1940)那样的有所作为、敢于革新。细心的人会发现,在玛琳·勒庞不同场合引用的名人中,既有惯常意义上的左翼、右翼,也有同性恋和犹太裔,但大量提及的还是第三共和的各界前辈。

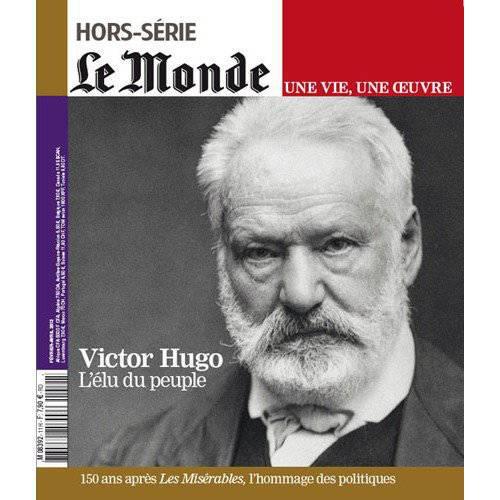

最引人注目的,则要数2012大选年她应邀为雨果写的纪念文章,这篇文章刊登在《世界报》月刊的文学特辑中。要知道,普法战争后法国人的那种众志成城,恰对接上彼时国民阵线的政治主张。而此时此刻玛琳·勒庞竞选纲领中的细节,也是这种思路在2017年新形势下的具体延伸。

玛琳·勒庞在2012年总统竞选前应《世界报》雨果专辑之邀而作的纪念文章

刊登于2月份

四

勒庞家族的第三代明星,自然是玛丽安·马雷夏尔-勒庞(Marion-Maréchal Le Pen)。她是玛琳·勒庞的外甥女,年仅27岁,是法兰西第五共和国最年轻的国民议会议员。

对自己的身世及私生活,她不愿提起。倒是第三代人对第一代的一番话,让人窥见一些代际变化:

「让-马里·勒庞在他那时可谓是全法国最会营销自己私生活的人了。...他玩政治的手法,非常现代。而我妈那一代人却因此遭到太多的媒体曝光,家庭生活受到严重干扰。」(2014)

玛琳·勒庞的外甥女玛丽安·马雷夏尔-勒庞

法国历史上最年轻的国会议员

来源:Cath.ch

和注意言论的现总统候选人相比,外甥女年纪轻轻就经常挑战言论尺度。她与法国天主教保守势力的亲近,几乎同步于她对穆斯林社群的挑衅。更贴切地来说,她要用天主教对抗伊斯兰。

在2015年,她便公开宣称:「我们法国继承自希腊、罗马和基督教。法国在文化上、精神上就长期是属于基督教的。...在这种情况下,倘若有些法国人信奉伊斯兰教并且要践行信仰,那么他们就必须要接受这些都是在一片基督教文化的土地上所实践的。换言之,他们无法和天主教徒有着同等地位。」

因此,第三代人起步时带有的强烈天主教立场,这便和前两辈人不太一样。假如第一代对天主教只是偶尔牵手、第二代对之几乎没有关照,那么第三代则要以它作为法兰西的国民属性、进而以之对抗近年处于浪尖的阿拉伯穆斯林社群。

对她来说,信奉天主教不仅是个人内心的精神行为,也是一种政治表态。在玛琳·勒庞刻意缺席的反同性恋婚姻游行中,这位主打天主教价值牌的年轻人便出现在队伍行列。

让-马里·勒庞和马琳-勒庞

来源:The Telegraph

至此,我们已经粗线条地回顾了勒庞家族不同人在政治上的主张。固然,读者不应忽视这个家族其他成员在国民阵线近四十年的发展过程中所起的作用。无论是协作或是决裂,他们都推动了这一极右翼政党的演变。

在此忽略掉的种种轶事、口号和人物,恰是为了突出国民阵线在政治思想上的变与不变。对遥远的中国来说,这三代人背后体现出的价值面孔,比他们的具体言论更值得深思。

另一方面,相较于中国读者耳熟能详的法兰西名贵饰物和文艺轶事,北非阿拉伯人用法语表述的文学、电影乃至思想才吊得住全体法国国民此时此刻的胃口。

可以说,无论谁当总统,法国和阿拉伯世界同呼吸、共命运的新常态都会一直持续下去。 其实,历史上地中海南北岸的你来我往,本来就一直没有停歇过。法国究竟何去何从,历史已经留下了足够多的线索。

今日主笔 \ 邓皓琛(巴黎第四大学政治哲学博士生)

本文由知事 转码显示查看原文