文|冰川思享库

“年龄转型”是男星必须经历的一个阶段,当其个人形象变得成熟、成功,“有担当”时,就标志着他能够获得主流社会认可了。

冰川思享库特约撰稿 | 孟隋

近来,“小鲜肉”似乎越来越不受“主流”待见,不时被人炮轰。记得去年6月份,《人民日报》发文抨击“小鲜肉”表演不够努力,却依靠“颜值”和包装炒作吸引粉丝。以冯小刚为代表的几位影视圈大佬,也表达过对“小鲜肉”的负面评价(“太娘了”、“男色消费”)。

影视圈恩怨很多,一些冠冕堂皇的“抨击”背后,未必没有那些上不了台面的利益纠纷。这些利益纠纷,自是各有因由。我感兴趣的是“小鲜肉”群体究竟做了什么,以至于“小鲜肉”一词成了自带“黑化”功能的大杀器,成了一个指责他人不够资格的身份标签。

1

2014年,某门户网站发明“小鲜肉”这个词后,这个词迅速火爆娱乐圈,但是主流社会对这个词始终保持强烈反感。当初的“小鲜肉”明星们纷纷跟这个词划清界限,如吴亦凡表示不喜欢“小鲜肉”这个标签,黄子韬也拒绝做“小鲜肉”。

按约定俗成的规则,“小鲜肉”一词专指那些颜值高、中性化的年轻男明星,暗含着“男色消费”的意思。

在中国这个充满“直男”气息的男权社会,对“小鲜肉”的各种鄙视、抨击自然会接踵而至。

▲初始,小鲜肉暗含“男色消费”的意思

在由底层“男性”主导的某些互联网平台上,“小鲜肉”几乎遭到“群嘲”。

可能有人会有疑问,为何主流社会不喜欢“小鲜肉”,小鲜肉还能坐拥巨大流量呢?

西方对“粉丝”的研究显示,粉丝一般是处于社会、文化、性别层面的弱势者。也就是说,越是社会地位低,就越容易成为“粉丝”。

“粉丝”会将自己的愿望投射到明星偶像身上。心理学称其为“自居作用”(identification)。简单来讲,就是利用别人的优点、荣誉等来满足自己的愿望,比如少年为自己崇拜的明星的某些成就而自豪不已。

越是处于社会低位,这种自居作用就越容易发生,所以我们看到女性比男性更容易成为粉丝、青少年比成年人更容易成为粉丝,一般家庭的子女比精英家庭的子女更容易成为粉丝,这是因为前者比后者社会地位低。

▲女性是小鲜肉粉丝的主力

由此推测,“小鲜肉”的粉丝主要是那些没有话语权的社会底层,他们人数虽多,但却无法有效影响社会舆论。因此“小鲜肉”明星呈现出“有流量,无口碑”的尴尬现状。“小鲜肉”虽然赚钱很多,但是社会名声和口碑却一塌糊涂,完全得不到主流社会的认可。

即使这样,“小鲜肉”似乎也不应被视为一个带有原罪、值得大批特批的群体。随着年龄增大,总有一日“小鲜肉”们是要转型进入主流秩序的(要么转型,要么被淘汰)。

2

“小鲜肉”其实就是年轻、颜值高的男演员嘛,现在被大家津津乐道的几位大叔,典型如陈道明、陈坤等人,刚出道时也很“娘”,后来才逐渐变成充满荷尔蒙气息的“大叔”。不过那时候没有“小鲜肉”这么诛心的概念,他们算是侥幸逃过一劫。

明星的价值归根结底取决于形象。娱乐圈毕竟不是人人都像何炅老师那样永远年轻,于是随着年龄增大,“玉女”变“熟女”,“奶油小生”变“大叔”。年轻演员只有过了“年龄转型”这关,才能更长久地才能保住“身价”。

“年龄转型”最首先的就是要得到主流社会的认可,进入主流秩序。当男星的形象变得成熟、成功,“有担当”时,就标志着他能够获得主流社会认可了。

▲年龄转型,首要是得到主流社会的认可

男明星能凭借某种实力来熬过青年阶段,那么中年后,他只要通过银幕、表演塑造出一种充满成熟男人魅力的形象就会长时间地掌握住人气,对粉丝的吸引力就会变得漫长持久。男星发展到此阶段,才可谓修成正果。甚至,若是转型成功,可以让事业更上一层楼。比如年轻时不显山不露水的吴秀波,在穿起西装、蓄起花白络腮胡以后,居然身价倍增,算是男星年轻转型的典范了。

刚出道作为“小鲜肉“出现,实在再正常不过。问题在于,这些明星能否顺利度过“年龄转型”这关。如果只是走靠脸吃饭的“偶像派”路线,几年后便会惨遭淘汰。比如当初火爆一时的“F4”如今还有几人记得?

反观90年代香港的“四大天王”,一出场何尝不是“小鲜肉”的身份,只是四位大叔如今步入中老年,成功地经历了“年龄转型”。

3

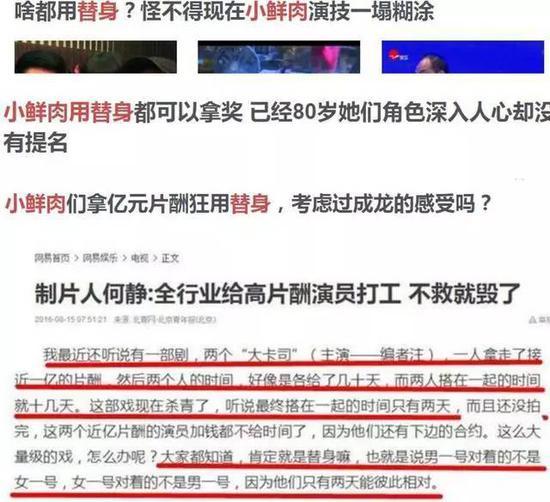

“小鲜肉”引起主流社会的不满,除了明面上的利益纷争之外(天价出场费增加成本,侵占了一部分人的利益),关键问题还是“小鲜肉“对主流价值形成挑战。

挑战主流社会对男性形象的期待,是“小鲜肉”黑化的根本原因。男权占主导的社会对男性形象的期待,必须是以事业、技能为基础的,也即是“有担当”的。

西方娱乐圈也不乏“小鲜肉“,这些人多少也会受到男权社会的嘲讽。比如贾斯汀·比伯,他是不补不扣的“小鲜肉”,他要来华商演,被北京市文化局以“不宜引进有不良行为的演艺人员”为由禁止。在西方的社交媒体上,北京市文化局的禁令获得很多“叫好”。可见,无论中西,只要是男权占主导的社会,“小鲜肉”就容易引起社会的负面评价。

▲演技差却高薪酬,小鲜肉引舆论炮轰

男权主导的社会对男性形象的期待是“有担当”,有足以立身的事业、技能;而对女性的期待则多是欲望的对象。挑战性别上的刻板印象,必然会引起社会的愤怒。试想,某女星凭借年轻、颜值高拿天价片酬,社会层面的反弹可能就不会这么激烈。

这个社会对男性和女星形象形有极强的刻板印象,年龄大的男星更容易获得信赖感,因为他已经因为成熟、成功而显得“有担当”了。因此,男星比女星更容易突破年龄的限制,同样年纪很大,男星就比女星有更高的活跃度。出生于1955年的布鲁斯·威利斯,出生于1961年的乔治·克鲁尼,出生于1962年的汤姆·克鲁斯,如今依然作为主要角色活跃在银幕上;而同龄的女星则很难作为主要角色出现。

既然明星存在“年龄转型”的问题,那么“小鲜肉”的定位就是青春饭,因此其出场费高一些,似乎太正常不过,毕竟青春是短暂的,说白了这种定位挣的就是“快钱”。看不惯归看不惯,但这符合市场规律。

(实习编辑:莫子野)

汇聚思想,分享观点

新公众号ID:ibingchuansxk

本文由知事 转码显示查看原文