文|大象公会

因为这么念是对的,‘法’字的正确读音就应该是四声的 fà。

今天作为通用语的‘国语’,所依据的标准读音是传统北京音。而在传统北京音中,‘法国’本就该读作‘fà 国’。

读作 fà 的还不仅限于‘法国’的‘法’。1915 年出生于北京的相声大师刘宝瑞先生,在他录制的单口相声《斗法》中,将所有出现的‘法’字,包括‘斗法’这个题目以及诸如‘法术’‘法官’(指作法的法师)‘法台’(施展法术的高台)等词汇中的‘法’字都一律读作 fà。

为什么老北京会选择这么读?

要解释这一点,就要提到一个汉语特有的语言现象:文白异读。

所谓‘文白异读’,指的是在汉语特别是汉语各方言中存在的同一个汉字的发音有着完全不同的‘文读音’和‘白读音’两套语音体系的情况。

其中,‘文读音’也叫做‘读书音’,是在朗读书籍、官方文书、正式文件和‘文言’词汇时使用的‘正音’,由历代官方加以推广并在官方学校与民间私塾中加以普及。

▍宋代官修韵书《广韵》的内页,历朝历代官方出版了各种“韵书”来确立一套标准的汉字读音系统

与此同时,古老而分布广泛的汉语有着众多‘方言’。这些方言语音系统的形成有的最早可以追溯到魏晋时期,很多方言中还吸收了不少源于少数民族的词汇或读音。

基于上述原因,这些方言中汉字的发音与不断发展的官方读音之间的差距逐渐加大,更多地保留了更古老、更本地化的读音,也就是‘白读音’。

随着方言语音和官方标准语音差异的加大,汉语各方言中的‘文白异读’体系也就逐渐形成。

如在吴语的上海话中,‘大’这个字的文读音读作 dah 而白读则读作 duh,在那句音似‘港督’的上海骂人话中,使用的就是‘大’字的白读音。

其实,fà 就是‘法’字在北京音中的文读音,而今天普通话中的读音 fǎ,则是这个字的白读。

自清代以来一直作为官方标准语读音基础的北京音,之所以也像其他方言一样出现了文白异读现象,其原因在于汉语中的另外一个语音现象:‘入声’。

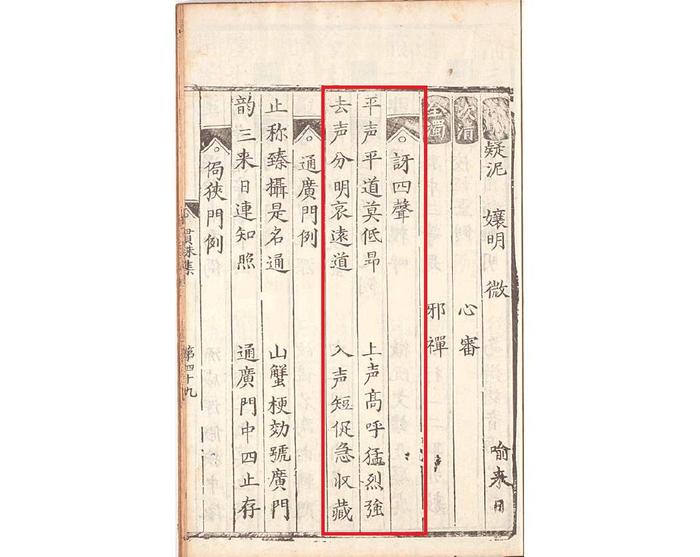

所谓汉语的‘四声’,其最初含义与我们今天所理解的普通话中的‘一二三四’四个声调并不相同。在古代汉语中,‘四声’指的是‘平、上、去、入’四个声调。

▍‘平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强。去声分明哀远道,入声短促急收藏。’——日本京都大慈寺藏明隆庆六年刻本《新编篇韵贯珠集》中所描述的中古汉语四声的大概听感。

古代汉语中的‘入声字’,指的是发音以-p, -t, -k 三种辅音结尾的字。如‘十’‘八’‘六’这三个数字在古汉语中的读音分别是/d͡ʑiɪp̚/, /pˠɛt̚/和/lɨuk̚/。

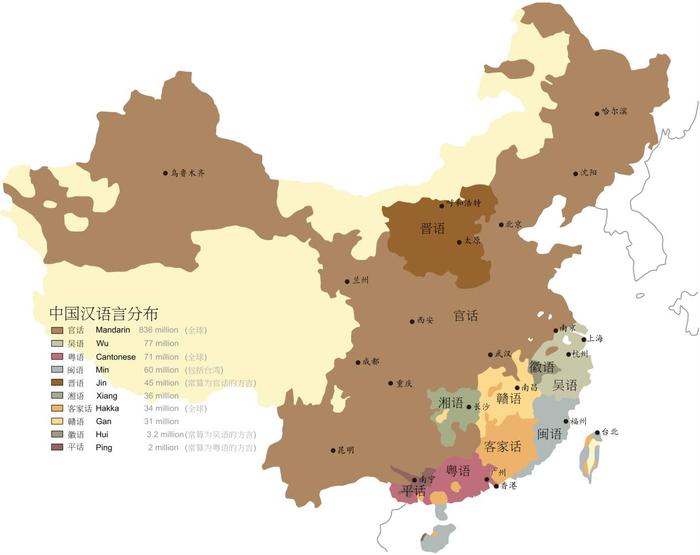

在大部分现代汉语方言中,‘入声’依旧得以或多或少的保留。只是在有的方言如粤语、闽南话、客家话中,-p, -t, -k 三种辅音结尾被完整或接近完整地保留了下来;而在诸如吴语、晋语、江淮官话和湘语中,入声的三种辅音结尾统一变成了一个短促停顿的紧喉塞音甚至单独的声调。

▍中国汉语言分布图

北京话属于汉语中使用人数最多、分布范围最广的‘官话方言’。 ‘官话方言’中的入声从宋代就开始出现退化,历经元明两朝,入声逐渐变得微弱。

到今天,除了上面提到的江淮官话以及西南官话中的一小部分以外,所有‘官话’方言中的入声都已经消失。

但是,在从明代以来的很长一段时间里,官方标准语都是有着入声字的、与中古汉语有一定传承关系的、属于江淮官话的南京话。

南京话与北京话最大的区别就在于入声字,这些入声字在北京话中就产生出了‘文白异读’现象。

而由于北京话中没有入声,南京话和古汉语中读作入声的字,其文读也会变成其他音调,其声母和韵母也会产生一定的变化。

一般而言,大多数在古汉语读音中以 p, t, k, s 等清辅音开头的入声字,往往会变成普通话中的四声。同时,在北京话文读读书音中,也有将入声字统一读作的短促四声(去声)的做法,以求在听感上更接近入声的发音。

比如‘色’字,在古汉语中读作/ʃɨk̚/,在今天的南京话中读作/səʔ⁵/,在北京话中,则分别产生了文读发音 sè 与白读发音 shǎi。

又如‘黑’字,古汉语中读作/hək/,今天的南京话中读作/xəʔ⁵/,北京话中的文读和白读则分别是 hè 和 hēi。

‘法’字在古汉语中的读音为/pɨɐp̚/,现代南京话中的读音为/fɑʔ⁵/。遵照上面的规律,可以看出,对于以在古汉语和南京话中清辅音 p 或 f 开头“法”字而言,四声的 fà 才应该是它的文读‘正音’。

而无论中国大陆普通话中的标准读音 fǎ 还是北京话中的 fá(如‘想个法 fá 子’)或 fā(如‘没法 fā 儿看了’)都是“法”字的民间白读音。

因此,台湾人把法国读成 ‘fà 国’其实并没有读错,反倒读出了‘法’字的正确读音。

本文由知事 转码显示查看原文