文|冰川思享库

《哈里·波特》的世界是一个孩子的世界,是非清晰,善恶鲜明。当哈利问邓布利多“为什么魔法石会落到我手里”的时候,邓布利多说:“你还不明白吗?任何人,只有真心想找到魔法石,而不是存心想拿来用的人,才能找到它。”

【小编的话】如果有的选择,我想大部分人都是想回到小时候的吧?

做大人真的很辛苦,因为你有一大堆摆脱不了的责任。如果你是父亲,你需要对家庭负责;如果你是老板,你必须对员工负责;如果你是教师,你必须对学生负责;如果你是厨师,你必须对客人负责。

但你是否也记得,当你还是个孩子的时候,你却是想拼命长大的?

因为做孩子太不容易了,这个不让干,那个不让干。你幻想着,如果你有力量,你就不会被大孩子欺负;如果你能长得高点,你就不需要总是踮着脚看远方;如果你能跑快点,你穿马路时不会总盼着警察叔叔过来牵你的手。

正是这样的矛盾心理,《哈利·波特》成了某种老少皆宜的作品,因为他同时满足了两种人对于现实的渴望。

记得在电影《后会无期》里,贾樟柯说过一句话,“小孩子才谈对错,大人只谈利益”。其实这句话告诉我们的是成人世界的现状:重要的不是对错,而是强弱。

其实谈对错是简单的事,只是当利益牵涉进去的时候,人们就开始变得伪善,变得各种遮遮掩掩。可我们有必要这样吗?

《哈里·波特》的世界是一个孩子的世界,是非清晰,善恶鲜明。当哈利问邓布利多“为什么魔法石会落到我手里”的时候,邓布利多说:“你还不明白吗?任何人,只有真心想找到魔法石,而不是存心想拿来用的人,才能找到它。”

当然,哈利·波特的世界也不是一个纯粹孩子的世界,因为在那个魔法世界里,小孩被赋予了某种超自然的力量,从而具备了某种改变世界的能力。他们可以凭借着自己的正直、勇敢、真诚去挑战那些隐藏在犄角旮旯处的邪恶。

而这,不正是每一个孩子所渴望的吗?

乘《哈利·波特》二十周年际,小编特地选编了一篇文章供大家思考:为什么大家都喜欢《哈利·波特》?

英国女作家J.K.罗琳所写的《哈利·波特》以丰富奇特的幻想、个性形象、传统故事的现代演绎冲击着想象力萎缩和日渐干枯的儿童文学领域,令孩子们狂喜不已。

儿童观察世界、体验生活的看法、想法和成人有相当大的差别,其纯真乐观、想入非非、充满好奇心等天性呈现着人类心灵深处的原始情结。

这种特质所伴随的轻松、快乐、自由就是儿童的“游戏精神”,而好的儿童文学总是充满着这样的游戏精神。

从幻想中获得的快乐和自由

童话与人类的早期文学相通,幻想是其生命的内核。幻想“引导人们从平常的惯性思维定势中超越出来,自由地在理想的境界中遨游”,而童话浓郁的幻想色彩和儿童的生命形态有一种天然的契合。

现实生活的平淡无奇,繁重的课业负担,家庭学校的种种束缚,都会使他们感到枯燥和乏味,内心渴求心灵的飞翔,而幻想就是心灵飞翔的翅膀。幻想中,儿童能够体验到生命能量的释放,体会到一种摆脱了外在的、内在的强制性拘束和压力的自由与快乐。

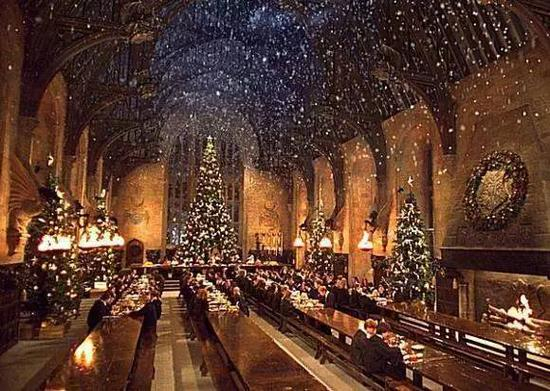

J.K.罗琳笔下的霍格沃茨魔法学校就像英国一所国立综合学校,巫师的后代都可以到这里学习,韦斯莱家的七个孩子全送到了这里; 学生住宿,没有家长管束的限制,许多故事会发生; 同时它又是充满奇妙与神秘的所在,是深藏着无限可能性的魔法学校。

▲霍格沃茨魔法学校

《哈利·波特》书中浓墨重彩的幻想之笔是魔法,它极大地满足了孩子们幻想天性与释放的欲望。各种附上魔法的奇特事物、游戏和情境光怪陆离,散布和飞扬在魔幻世界的时空里。

他们的信使是猫头鹰;宠物可以是老鼠; 有会说话的院帽; 图上的人物能喊口令,眨眼睛,甚至跳出画框,彼此互相串门;罗恩在中诅咒后不停打嗝,吐出的却是一只只的鼻涕虫;因为调制配方的一个闪失,赫敏变身后一时变不回自己;哈利骑着“光轮2000”飞天扫帚飞行;当哈利和罗恩错过了学校的快车时,会飞的魔法车把他们送到了学校⋯⋯

J.K. 罗琳说:“我认为我拥有哈利那个年龄段的生动的记忆”,儿童文学“不是要教会孩子们什么特定事物⋯⋯可能只是教你如何开怀大笑”。“幻想不仅是他们的首要乐趣,也是他们自由的标志”。

越是现实中难以实现的情境,越发能激起他们的幻想热情,越是生活中得不到满足的事物,越是期盼在文学的审美空间中得到补偿。

上学时,哈利来到国王十字火车站,闭眼推着行李车朝9又4分之3处的墙撞去,转眼进入超凡脱俗的神奇世界;儿童的幻想时空比成人有更多的理想色彩,与现实生活时空距离或近或远,或延续或相互交织。

▲9又4分之3站台

罗琳打破幻想与现实,自然与超自然,人与物的种种界线,营造了一个迷人的不可思议的“第二世界”。

瑞典著名儿童文学作家林格伦说:“希望儿童文学作品都能作为儿童生活的延伸部分而存在”。“延伸部分”在儿童文学作品中是儿童心理渴望而现实又难以达成的幻想的诗性描述。儿童往往“通过幻想完成对现实生活的超越,进入到’理想’或可能的生活中去。”

《哈利·波特》的阅读,使儿童在幻想情境中达成一种心理的满足和补偿,弥补在现实中被压抑的愿望。它延伸扩展了儿童的生活世界,给他们尚不完善的生活及人生添注进斑斓的色彩。

从童话中找到自己的角色

J.K.罗琳所进行的时空拓展,把读者引向遥远神秘的魔法国度;书中主人公及魔法学校的孩子们与他们年龄相仿,故事的跌宕起伏能使读者很容易形成共鸣。

儿童在阅读中身临其境,充当扮演其中的某一个或某几个角色,心灵体验着角色的喜怒哀乐、惊奇、恐怖等在现实生活中受到各种局限的,难以呈现的特色情境和难以体验到特殊情感。

阅读《哈利·波特》系列,能使现实中的儿童在纵深和宽广度上拓展狭小的生活时空,让可望不可及的事实局限得以补偿,这是一种心灵的安抚。而且,儿童向往勇敢的天性可以投射到哈利及其朋友的冒险活动中,进行角色扮演,有机会充当认定的某一个人物,同时也与书中形形色色的人物相遇和相识,帮助他们跳离现实中的弱势处境。

哈利是一位忠诚、勇敢、富有爱心的男孩形象,他身上有着无数少年的“影子”,他还具有少年英雄的个性美,总是大难不死。

孩子们在强烈认同哈利和他的朋友的同时又心生仰慕与赞叹,渴望与他们相类。儿童崇拜力量、能力,幻想自己有神力相助,变得强大而有力;内心热切渴望是同伴中的出类拔萃者,令人羡慕; 哈利的英雄神采与优秀品质是儿童向往的实现。

但哈利不是长不大的比得·潘,在系列书中的每一部里他都长大了一岁,他是个成长中的少年形象。但他成长的方式与背景和现实中的儿童不同。

在现实的“麻瓜”世界中,哈利只是一个普通的男孩,毫不起眼,在讥笑与冷漠中长大,饱受欺凌,心中的无助、不安全感时隐时现,映现了这个时期儿童的隐忧与紧张的心理。

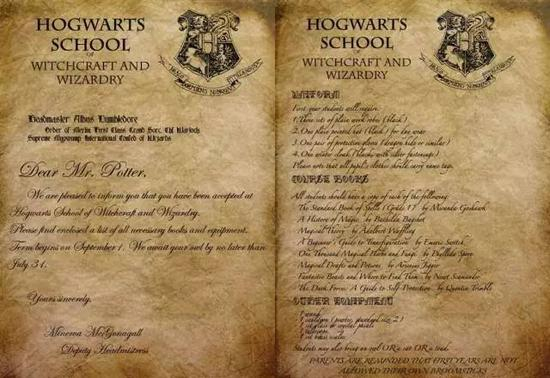

而哈利十一岁生日那天,他的生活出现了重大转机,接到了魔法学校的入学通知书。一进入魔法世界,脑门上那一道如闪电的疤痕表明了他不平凡的身世,他遇见的每个人都早已听说了他的“大名鼎鼎——但他仍然对自己感到没有信心。

这时候的哈利,已从置身碗橱的灰色命运中跳脱,开始了人生的冒险历程。崭新友好的环境使他被压抑的天性得到舒展,拥有了自尊、朋友和充实的学习生活,不断实现着自我价值; 逐渐超越无知和恐惧,不断赢得生活的自由空间,变得自信和更有智慧了。每一次冒险的高潮,哈利都是以独自面对黑暗势力、战胜危难而结局的。

在《哈利·波特与魔法石》中,罗恩帮助他算出怎样移动棋子,赫敏推断出哪种药水能帮助他穿过黑色火焰,但只有哈利连闯三关,进入“最后那个房间”,并在那里和齐洛正面相遇。他总是独自完成危险旅程的最后部分,并最终历险成功。

哈利成了少年英雄,但是他不希望老受到关注,只是英勇无畏的性格又使他无法对周围的神秘事件袖手旁观———而这些事件,正是冲着他来的。

▲哈利·波特与阿兹卡班的囚徒

他比普通的“格兰芬多”学院的学生更加机敏善变、足智多谋,在《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》中,他“发现”了所有巫师都在寻找小天狼星布莱克,当他了解到真实情况后,想方设法使其避免了眼看无法逃避的死刑判决。

在《哈利·波特与火焰杯》中,他魔杖对魔杖地与伏地魔正面交锋,并且再次逃脱死亡——这次是凭他本人的技艺,还有他人格的力量。他开始认识到他自己,对自己精神世界的一部分有了认识。逐渐成为两个“世界”的主人:身体与精神上的自我。

哈利从一个懵懂的少年走入魔法学校后,学习、游戏、发现、历险、成长,以自身超群的本领成为人人景仰的英雄。而每一个孩子也是渴望自己能成为这样的英雄的。

总结

“英雄探险的目标始终都是一样的——为了与世界上的黑暗势力抗争,并在每一次冒险经历中发现它们是值得战胜的。”其实我们每个人都会经历类似这样的终极考验。

书中不仅仅是主人公哈利惹人喜爱,“什么都知道”的赫敏,重视友情的罗恩,校长邓布利多,大块头海格等都是孩子们喜爱的对象,甚至常使坏的马尔福都有孩子认同,而之所以如此,乃是因为作品回归了传统永恒的主题,即忠诚、勇敢、同情与责任。

最终,我们从哈利·波特身上找到了自己最想成为的那种人。

本文由知事 转码显示查看原文