文|海涛评论

世上确有神仙眷侣

他们就是其中一双

一

我们从何处来?我们何至于此?

很多年前,他们以独特的视角,回答了这些问题。他们因为思考而成为一个时代的“启蒙者”,他们因为“先知”而被刻意遗忘。

他们的名字,是金观涛和刘青峰。到今年,2017年,他们俩都70岁了。

我是在搜寻金观涛的著作时,发现他的书总有一个合著者“刘青峰”,继续了解,才知道他们是一对夫妻。

金观涛这个名字,以前偶尔有看见过,但没在意,因而一再错过。当我终于不再错过,专门去了解他的著作和思想的时候,才知道他曾经那么光芒四射,“照亮”过一代人。惊讶之余,我意外地发现了他的爱情传奇,令人羡慕。

这个传奇,与轰轰烈烈又戛然而止和烟消云散的八零年代有关。

那些轰轰烈烈、戛然而止和烟消云散,都已经被详细记录过,我已不再感到震惊,倒是当我在互联网的信息汪洋里打捞那隐隐约约的爱情故事时候,有了很大的触动,心向往之,几欲落泪。

那隐隐约约的爱情故事,大约是这样的:

一对青年男女,在动荡的岁月里,因为没有随波逐流卷入运动,坚持思考而走到一起,携手写出了小说、诗歌以及学术著作,一起参与引燃八零年代的思想启蒙,一起流落境外,一起注解中国的历史,一起成为中国历史的注脚,一起一次次地散步聊天,一起迎接老之将至……

二、

1947年,金观涛出生在浙江义乌。那是新中国诞生的前夜,他的一生,注定与新中国的命运,紧密相连。

金观涛的父亲是著名化学家金松寿,曾任杭州大学化学系系主任。生于这样一个家庭里,18年后,金观涛考入北京大学化学系也就不太奇怪了。

1965年,在一场巨变的前夜,诗人北岛进入了北京四中高中部。这一年,金观涛进入了北京大学,应该在同一年,刘青峰进入了北大物理系。接下来的巨变,分别让互不相识的他们对化学和物理不再感兴趣。

当时,耳闻目睹诸多悲惨和荒谬,让他们产生了诸多困惑:为什么在声称以铲除一切封建专制和资本主义剥削、压榨为目的的社会主义国家,会出现全民对领袖的疯狂崇拜?为什么在最崇高的理想名义之下,可以做到毁灭全民良知,几亿人互相残酷斗争,令人的生命尊严扫地、人格分裂?

于是,不约而同地,为了理解中国何以进入这场巨大的动荡,为了消除心中的困惑,他们转而研究中国的历史和文化。

“文革”时,尽管所有人都在无法在精神上置身事外,并不是所有人都主动参与运动或随波逐流,也有一些人保持了独立思考。除了像遇罗克那样公开思考而死于非命的思考者外,还有一些人处于“地下思考”的状态。

当金观涛在研究资本论、黑格尔的时候,刘青峰在摘抄鲁迅著作和对国外存在主义的译介,以及先锋小说的创作理论。

1968年北京的冬天很冷,很多年轻人忙着武斗和运动,金观涛和刘青峰们在读书。 当时,北大有一批这样的人,在进行“地下读书”活动。但当时他们并不认识。

三、

1970年初,也就是金观涛即将大学毕业的时候,他完成了自己研读哲学的读书札记。

很快,他们从北大毕业了。金观涛分配到杭州的一个塑料厂当工人,刘青峰分配到贵州清镇县当中学当教师。

金观涛的那本哲学札记以手抄本形式在同学们中间流传,辗转传到了刘青峰那里。二人就此书信来往,谈论人生的思考和追求,逐渐成为恋人。

后来,以二人通信为基础素材,刘青峰完成了手抄本小说《公开的情书》。这本小说,在那个年代迅速成为广泛流传的“手抄本”,甚至流传到了内蒙古。

公开信息中,刘青峰的个人信息更少。

红二代秦晓的一篇访谈中透露,刘青峰有个妹妹叫刘进,是北师大附中的学生,曾在内蒙插队。看来,刘青峰姐妹应该是北京人。

后来也去内蒙插队的秦晓,从刘进那里读到了《公开的情书》。小说里的男主人公,是一个自信而热情的思考者,就是金观涛。

这本小说,是二人“联合创作”的开始。

二人在1971年底,也就是24岁的时候结婚了。当年,他们仍然一个在贵州一个在杭州。

1973年,刘青峰从贵州调到郑州大学任教,1974年金观涛从杭州调到郑州大学任教。二人如何“相聚”在一起的,我没有找到相应的故事。但可以确信的是,从此二人再没有分开,并开始了联手学术创作的生活。

他们创作的方式大约是这样的:一起研究、讨论问题,互相启发,互为助手,互相碰撞,一个人写初稿,一个人来修改,一个人写提纲,一个人填内容。

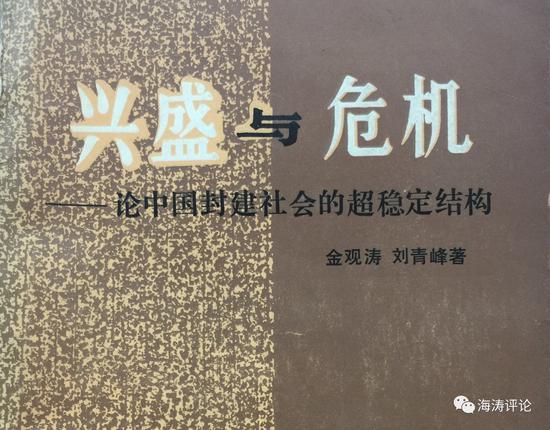

他们的第一本学术著作《兴盛与危机——论中国封建社会的超稳定结构》就是这样诞生的。初稿完成于1974年,但是他们才27岁,1980年以论文的方式发表,1984年以专著的形式出版。

这本书引发了巨大的关注,奠定了他们的学术地位。那一年,他们37岁。

四、

《兴盛与危机》,用一个“假说”解释了中国为什么2000年来一直没有走出恶梦般的停滞和循环。

这种研究中国历史的方法,与以往讲“朝代兴亡、英雄人物、帝王将相”故事的方式截然不同。

翻开这样的书,如果你有兴趣阅读,很快就会给你“看透”历史的感觉。总之,那是一种特别NB的看历史的视角。让你明白,自己从何处来、身在何处以及为什么会这样。

我写这篇文章,不是为了介绍他们的著作,而是为了介绍一对学术夫妻的“八卦故事”——没有他就没有她的学术成就,没有她也没有他的学术成就。

金观涛说,与刘青峰的结婚,使他在思想上发生了重大变化。也就是说,如果不是二人的结合,他大该不会写出这样的著作。他们是珠联璧合,是互相成就。

金观涛沉迷的是哲学问题,并不看重中国的历史和传统。刘青峰作为一个由物理系转入中文系的人,既对西方思想敏感,又对中国传统思想深深关切。

正是与刘青峰的探讨与交流,让金观涛发现了自己的盲区。在郑州大学的造反派们沉浸在派系斗争时,金观涛和刘青峰“隐居”在热闹之中。

那个年代的生活清苦。一个月只配给一斤肉,还要排长队才可能买到。他们住在郑州大学的红十楼宿舍。楼后,是一座小土山。他们透过窗户,看着柳树变绿,等待春天到来,5月,土山上开满石榴花,他们一边散步一边热烈讨论。

1975年辽宁海城大地震之后,1976年河北唐山大地震之前。他们隐隐觉得中国社会也面临一场大地震,中国即将告别一个时代。他们决定写一部长诗,告别这个时代,那就是《太阳岛的传说》。

某些夜晚,在安河南阳“出差办学”的金观涛,以手电筒照明,写下一行行的诗句,然后寄给在河南郑州的刘青峰,由她补充情节和人物。

在金观涛看来,这首长诗,纪录了他们青年时代所经历的巨大创伤和不死的理想。诗中也预言了另一个时代,即将在中国展开。

是的,他们一起创作小说,他们一起创作诗歌,他们一起创作学术专著。

1987年11月,40岁的金观涛在回顾自己青年时代时,觉得自己是幸运的:没有被人斗争,也没有批斗别人,内心没有遭到社会的践踏,没有在农场的淤泥里插秧。

我觉得更幸运的是,他与自己志趣相投、才华互补的女子结为夫妻,互相启发、共同探讨,开启了一生的学术生涯。

五、

1978年,金观涛和刘青峰放弃了郑州大学的教职,一起调到北京。

那个年代的人事调动是怎样一种情况,我不得而知。总之,二人的这一变化,使得他们在接下来的几年里,成为八零年代启蒙运动的重要人物。

有一天,刘青峰从外面听一个国外学者等讲座回家,讲座内容是“科学哲学”。她对金观涛说,她发现所谓的“科学哲学”就是以前金观涛常讲的那些内容,而且,那个外国学者讲得没有金观涛讲得好。

刘青峰“表扬”金观涛的“科学哲学”观点比外国专家讲得好,让他警觉,他到了回到哲学研究的时候了。

这就是一对夫妻的日常生活。如果他们不是夫妻,他们二人的学术成就大约都会小很多。

当我看他们的故事的时候,对他们的学术成就反而不那么关心,他们神仙眷侣般的状态,倒是更吸引我。

他们在七零年代一起思考的成果,终于让他们在八零年大放异彩。

在《兴盛与危机》出版之后,他们成为学术界的青年才俊,他们热情地投身到了八零年代的启蒙运动之中。

他们不仅参与了纪录片《河殇》,更为最为著名的,就是他们都主要参与了“走向未来丛书”的编辑工作。那套书,像是一道闪电,惊醒了一代人。

多年之后,陶铸的女儿陶斯亮在回顾八十年代她在统战部的工作时,曾提及金观涛夫妇:“他们当时是极受瞩目之人,在当时知识分之中影响极大,称得上启蒙先锋。”

那个时代,一大批知识分子对政治抱有热情,他们除了起到了启蒙作用之外,甚至直接参与到政治中来。

六、

他们影响了时代,也终将被时代影响。

与秦晓、陶斯亮等红二代们进入体制从事具体的工作不同,当时的一些知识分子以公开信、联名信等言论的方式参与政治,因而成为统战部关注的人。

1988年9月,陶斯亮第一次见金观涛,对他的印象是“年轻、俊朗、热情、易处”,她觉得二人具有诚意。

然而,往往是一些细节决定了人生的道路。1989年2月,诗人北岛发起一封写给“领导人”的联名信,金观涛是33个签名者之一。

属于金观涛和刘青峰夫妇的八十年代,在1989年的春天骤然结束了。这一年的4月,金氏夫妇受邀赴香港中文大学做学术交流……

二人一去未回,在香港生活了近20年。我曾在某篇文章中看到只言片语提及,当时两人在北京有两个孩子,留给了亲戚照看——这一信息,我不敢确定真伪。

之后,大陆巨变。数年之后,商品经济大潮涌起,中国告别了思想启蒙时代,进入一个被“金钱和商品启蒙”的时代。走向未来丛书被遗忘,《河殇》被封存,秦晓去了中信,金观涛这对神仙眷侣,远方飘泊,仿佛被时代遗忘。

在香港,夫妻二人继续从事他们的学术生涯。他们编辑学术杂志,出版学术专著。

从公开信息中,我看到夫妻二人再次回到北京是2007年的7月。但在2008年从香港中文大学退休后,他们选择去了台湾。

七、

重新回到北京,是在2011年。那年暑假,他们决定开始真正的退休生活。

天高气爽的季节,从秋至冬,他们在北京西山的林间散步。回到曾经生活工作多年的北京,“我们已经变成人生地不熟的异乡人。”

那段时间,他们选择在北京西山讲学,让退休生活更有意义。来听课的,大多是企业家、职业经理人、律师,事业有成、极为忙碌的中年人。

这些前来听课的人,有一个共同的特点,就是关切中国向何处去。这让夫妻二人感到很欣慰。

刘青峰大约在2013年的一次访谈中说,“年轻时提出的问题,至今仍令我们困惑。我们愿以开发的心灵,继续走探索之路。”

在北京西山完成了整整一年的讲学之后,他们将讲课内容结集为《中国思想史十讲》。这本书出版于2015年,作者署名还是“金观涛、刘青峰”。

他们密不可分,在书的“自序”里,他们总是以“我们”自称。他们其中一人接受访谈的时候,讲述自己的故事,总是处处出现“我们”。

他们不仅一起创作小说、诗歌、论文、专著,还一起出国做访问学者。他们他们是两个人,但已经活得像一个人,如果分开就会“不完整”。

关于他们的“私生活”,我只搜索到一点点信息:金观涛主内,管钱,负责做饭,刘青峰健谈,做雕塑,在外面张罗事情。外表秀气的刘青峰,在一次饭局上喝酒时说,她没有喝醉过,吓得同桌的人不敢拼酒……

作者张毅在那篇名为《我所了解的金观涛、刘青峰》的短文中说,他们乐观,幸福,让人神往,羡慕这对神仙眷侣。

我在网上搜索并阅读了大约8万字与他们有关或略微相关的文字,研究这对夫妻的“八卦”,最终确信他们确实是一对世间少有的夫妻。

这样的夫妻,实在是世间少有——因为价值观和兴趣走到一起的“两个人”,活成了不可分割的“一个人”。他们的故事证明,世上确实存在“神仙眷侣”,他们就是其中一双。

本文由知事 转码显示查看原文