文|单向街书店

昨天,第 89 届奥斯卡颁奖礼经历了一个惊魂时刻:在沃伦·比蒂宣布最佳影片为《爱乐之城》,主创人员集体上台致谢完毕后,主办方人员突然上台,宣布《月光男孩》才是得奖者,沃伦·比蒂念错了信封。

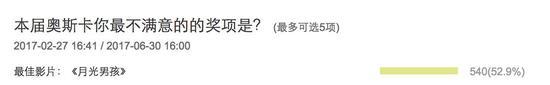

无论是怎样的结果,都会有为之失望的影迷。在豆瓣奥斯卡页面发起的“本届奥斯卡你最不满意的奖项”投票中,最佳影片《月光男孩》票数占半。

对于电影,唯有不断分析与批评,才能够找到更好的理解方式。但在对于《月光男孩》的观点中,比较令人难过的是“《月光男孩》是平庸之作,得奖只是因为政治正确。”

《月光男孩》讲述了一个叫做 Chiron 的黑人小男孩,因为母亲吸毒,无力照顾他,加上自己的同性恋倾向,在社区和学校中受到种种排挤和霸凌,而最终远离了家乡,成为一名毒贩,也隐藏了自己。而与童年伙伴的相遇,让他有了正视自我的机会。

让人联想到“政治正确”因素的,是男主角的黑人及同性恋身份,是想象中的奥斯卡老白人评委们要施以怜悯的对象。然而,与其说《月光男孩》是一部带有明显政治倾向的电影,不如说它更多地是关于一个人的成长,而这个人,正好是黑人、同性恋、和一个住在贫穷社区的人。

在 Chiron 的成长过程中,他遇到了毒品泛滥问题,校园霸凌,社会福利的缺失,贫穷,亲情疏离,以及社区中严重的同性恋歧视。这些问题,都对他的青春产生了影响,而让他选择隐瞒自己的性取向,并远离家园;而在电影中,我们也看到他和家人和解,并最终放下伪装,和自己的性取向和解的过程。

这些,都是一个少年的青春包含的内容,它可以属于任何一个人,可以属于白种人也可以属于黑人,属于任何人的青春都会有的迷惘,只是那些迷惘和困难,因为他的身份而变得具体,因为他是黑人和同性恋,他的出路就更加地少。

而实际上,这部电影仍然是关于成长的:他是一个人,在长大的过程中,他需要发现、认识、接纳自己,并且接纳自己爱的人,接纳那些养育自己,又给自己带来伤害的家人。

而这些,比任何表面上的政治正确因素都要重要;讲好这样的成长,才是一个好故事的核心。

今天,我们想要为你介绍一些,与《月光男孩》一样,讲述成长、讲述迷失、讲述社会和身份认同给青少年带来的苦难的电影。而在他们的成长当中,也许你能发现,一个曾经迷惘的自己。

毕竟,我们都有过青春啊。

《四百击》

关于一个男孩的忧郁与迷茫的刻画,《四百击》是无法绕过的一部杰作。1959 年,法国导演弗朗索瓦·特吕弗因为本片在戛纳电影节获得最佳导演,打响了法国新浪潮电影运动的第一枪。

在《月光男孩》的结尾,月光之下,黑皮肤的小男孩被照成蓝色,他在海边回头,生涩的眼神直接望向观众。这令人想起将近 60 年前,《四百击》的结尾,男主角安托万奔向海边,却找不到出路,迷茫地回头一望,定格于电影史中的眼神。

《四百击》是特吕弗的半自传作品,讲述了 13 岁男孩安托万,最终进入少管所的过程。

虽然他所做的,也许只是一个小孩子会犯下的无辜错误:比如上课开小差、偶尔逃学、离家出走……但因为僵化的学校教育,冷漠的继父与不负责任的母亲,他只有被送入少管所的结局,没有人愿意承担他的成长,也没有人在乎,这位“问题少年”实际上聪明有趣、热爱读巴尔扎克的作品。

最终他从少管所出逃,逃到了大海边。但是,大海可以收留他吗?他就这样回头望着观众。

与此不同的是,在《月光男孩》里回头的那个小男孩,应该真正找到了自己。

《少年时代》

《月光男孩》描绘了男主角 Chiron 从孩童时期、到青春期、再到成年的三个阶段,启用三位不同的演员进行区分,甚至在拍摄中禁止他们见面,不让他们模仿彼此。

而《少年时代》则是理查德·林克莱特的一个创举:在跨度十二年的时间里,启用同一批演员,去描绘一个家庭,刻画一个小男孩的成长。林克莱特选定了一位六岁的小男生,只在暑假时间拍摄,直到他十八岁。

图片来源:Cloture Club

《少年时代》是一部无法概括剧情的电影,但是它是明确关于时间与成长的。男主角的父亲浪荡不羁,偶尔回来探望,母亲不断再婚,小少年总是活在漂泊的状态里。但一切的成长,就在那些生活的细节当中,在结结实实流逝掉的时间当中。

“你知道,每个人都会说‘抓住时间’,但我觉得是反过来的……我觉得时间抓住了我们。”这句《少年时代》的对白,是对于成长极好的概括。

在《月光男孩》里,Chiron 同样用十几年的时间,去戴上伪装,融入这个世界,在最后,才终于学会认识自己。

《野马》

《月光男孩》里年轻的 Chiron,他所遭遇的种种困苦,实际上是美国许多社会问题的缩影:种族问题,同性恋歧视,校园暴力,以及毒品交易泛滥。

而在《野马》的偏远土耳其村庄中,女主角和她的姐妹们的痛苦,则来自于社会对于女性的压抑,包括贞洁观的设置、童婚问题、以及熟人性暴力。

五个小姐妹在村子里和男孩们打闹,骑在了男孩的脖子上,于是被保守的村里当作“性丑闻”,从此姐妹们被迫离开学校,关在家里,而家中的长辈们开始带来男人,给她们介绍对象,她们当中最年轻的不过十三四岁,但是要被迫嫁人。

即使生活在光怪陆离的现实当中,她们仍然还是一群天真单纯的女孩子,喜欢奔跑,喜欢打闹,喜欢离家出走去冒险,但碰到了坚硬的现实。在与现实的对抗中,她们有输有赢,而作为女性的坚强美丽,始终令人难忘。

《青少年哪吒》

《月光男孩》中男主角 Chiron 的苦闷,有一部分是来自于他的同性倾向,和黑人社区中对于同性恋的敌意,对于同性恋的孩子,其他人会追打,会用“基佬”的蔑称叫他,因此在电影中,他的爱恋几乎都隐而不发,成为青春中的问题之一。

而《青少年哪吒》则拥有更隐而不发的同性倾向男主角。“问题少年”小康,学习成绩不好,父亲还会打他,他就偷偷把补习班的钱退掉,终日在外面游荡。他大部分时间都几乎不说一句话,看起来是忧郁和迷惘的,而这样的气质,弥漫在电影的每一个年轻角色当中——小康的观察对象,是另一个“不良少年”阿泽,即使有伙伴、有女朋友、能够熟练地偷窃,但他也不知道自己的出路在哪里。

左边是小康,右边是阿泽

《青少年哪吒》导演蔡明亮善用生活中的隐喻性符号。在电影中,阿泽居住的房子里总是有很多积水,积水不断涌来,漫过脚踝,让家具都漂起来。这些永远也无法解决的水,正是迷惘的年轻人的困境。

《女孩帮》

过上白人定义的“良民”生活,其实不太容易,因为有时候,社会并没有给黑人提供这样的多种选择——在《月光男孩》里,母亲吸毒,父亲不在,因为校园霸凌问题而进入少管所的 Chiron,最终走上了贩毒的道路。他遇到少年时的同学 Kevin,对方在一家餐厅做厨师,看起来算是“良民”,实际上他也刚离开监狱。

《女孩帮》里的年轻姑娘 Marieme 同样也面临着种种问题:她是居住在巴黎郊区的贫民孩子,只能上职业学校,家长对她的管制和她平时受到的压迫下,她只找到一条救赎的道路:就是加入坏女孩帮派。

最初,在改变名字,改变穿着方式,参与暴力行为中,她获得了短暂的自由;但与贩毒分子交往后,她开始怀疑自己是否真的适合这样的生活方式,她要思考,并且作出选择。

成长,最后不是关于不得已,而是关于选择的。

《牯岭街少年杀人事件》

一部关于少年悲剧的史诗作品。在《月光男孩》中,饱受社会霸凌与不公对待的 Chiron 从一个瘦弱的小男生练成了肌肉男,开始贩毒,还装上了假的金牙套,作出强硬的样子,但他最后接受了自己,在身体上不是软弱的,但心中仍有最柔软的部分,留给他唯一爱过的男孩子。

而杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》描述了一个少年的堕落史。男主角小四是台北建国中学夜间部初二学生,并不像其他夜校学生一样“混”,品行良好;但他爱上了另一位少女小明后,开始被卷入暴力事件当中,也被卷入可怕的命运之中,随着好友死去,家中变故和女友的背叛,他开始失控。

电影改编自 1961 年台北牯岭街发生的真实少年杀人事件。这部台湾电影新浪潮的不朽杰作,不止关于一位少年,也关于六十年代的台湾,或明或暗的青春岁月。

欣赏一部电影的时候,观众们最不应该去深究的,就是创作者的动机。

当艺术品被创造出来后,实际上就与它的作者的道德标准、个人言行完全分离,是一个独立的生命。它应该被从叙事、画面、风格、声音这些纯粹的层面去评判,而不是讨论它是否“居心叵测”。

没有一部电影可以纯粹因为“政治正确”的原因而打动人,打动人需要在上述更纯粹的层面下功夫,而不是简单堆砌社会中的弱势角色。在那些成功的作品里,我们看到的是,一个个鲜活的人,他们无论种族,性取向,性别,阶层,都与我们一样活着,痛苦着,快乐着。

本文由知事 转码显示查看原文