文|单向街书店

以下文章转自虹膜(ID:IrisMagazine)

在豆瓣的年度盘点里,《不了神话 宫崎骏》站到了纪录片年度排行榜的第一位。一部关于电影人的纪录片成为了今年评分最高的纪录片,是电影自己在记录着电影本身。

《不了神话 宫崎骏》

与剧情片相比,纪录片一般没有那样奇巧的剧情编排,但却以一种直面真实的态度,为我们揭开生活中的暗流涌动。

前段时间,奥斯卡也公布了它纪录片初选的 15 部名单。而正式的 5 部提名马上也要颁布了,在这份名单内外,确实都有非常多不错的作品。

比如,大卫·法里尔和迪伦·里夫共同编剧拍摄的《被挠》,从自己的真实经历延伸出去,把镜头对准了禁止男同性恋者参加的‘挠痒大赛’,并以悬疑片的方式结构了整部纪录片,揭开了‘挠痒产业’背后的黑幕。

《被挠》

这个故事不仅选题奇葩,讲故事的方式也挺奇葩的。它的结构其实借鉴了剧情片的模式,用了很多花招让纪录片看起来更‘抓人’,但毫无疑问过于离奇的巧合和耸动结论会失却一些真实性,让敏感的观众反而产生质疑。

波兰大师基耶洛夫斯基就说过,摄影机和人不能距离太近,否则人会消失。

今年进入了豆瓣年度纪录片前十的有一部《生门》,就是这样一部纪录片。它在生育的痛苦之外,更多指向了社会阶级和体制现实的凋敝。随时有可能大出血,拿不出钱的陈小凤,躺在床上不能手术。等着丈夫去找钱的她,在镜头下的眼神简直就像一头待宰的羔羊,根本就不像一位哺育新生命的母亲。

《生门》

如果说《生门》讲的是生活的绝望,那么同样和《生门》一起走上院线的另一部佳片《我在故宫修文物》就铺陈了某种生活的有趣。这部影片的电视版在豆瓣获得了高达 9.4 的高分。

精致的文物在被修复的过程中本身就成为一种历史,而修复师们的工匠精神在记录者的调动之下,已然越过了文物的神秘诱惑,成为了《我在故宫修文物》的这部纪录片最想要传达的理念之一。

《我在故宫修文物》

我最近看得比较多的除了上面说的这些纪录片,还有另外一种纪录片——人物访谈。

人物访谈当然也算是纪录片,也有人说它是综艺节目,都对。按照电影艺术的分类法,只要不是虚构的剧情,而是客观地把事件过程记录下来,都可以算纪录片。

最近让我看得很开心的一档访谈节目是——

许知远主持的‘十三邀’。

‘十三’的意思,他会在这套节目当中采访13位不同业界的大咖,来完成对时代的观察。

关于许知远,这当然是一位争议人物,我知道非常多的人不喜欢他。从昔日的新闻记者到杂志主编,从自己写书到创办单向空间,他还有一个头衔是所谓的‘公知’。

每一种身份,许知远都干得别出心裁,不落窠臼,也都引发了各种非议。如今在这个节目中作为访谈主持人,其实他相当多时候是在露怯的,他缺乏做出镜访问的技巧,时常显得笨拙,不懂变通。

许知远

看第一集的时候,我还觉得上面这些问题构成了欣赏的障碍,但很快又觉得那完全不是问题。许知远或许带有偏见,或许对行业隔着山,但他作为一个合格的‘时代记录者’,他的疑问中所灌注的好奇心和真挚,他提问题的角度,正是知识分子和相对高知的观众刚好会关心的。

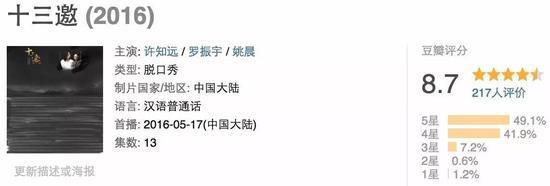

这 13 个不同行业的大咖,比如李安、冯小刚、罗振宇、姚晨、蔡澜、俞飞鸿,加上许知远的主持,自然是这档节目的主要看点,也是它在豆瓣获得五星和四星占据压倒性比例,评分高达8.7的主要原因吧。

在豆瓣斩获 8.7 分

不过,作为一个学电影的人,我认为它力图保持某种意义上的真实的节目形态也值得称道。

你说这是访谈,但又不是那么像访谈;说它是纪录片,但又不是那么像纪录片。说是综艺吧,但又严肃得不像综艺。

之所以说它不够像访谈,因为它每期都推出无剪辑版,意图还原原始的对话场景,展示双方在对话过程中一些本来该被隐去的动作和表情细节。于是我们看到了受访者虚弱、迟疑、疲惫的一面,嘉宾别话筒、掖衣角、喝酒抽烟的状态,如片中所说,‘把这些不雅都拍下来’。

即便面对的是‘华人之光’李安。

李安

就好像李安在拿下奥斯卡的时候,会说‘ Thank you, movie god ’一样,那时候的他似乎握着全世界。即便是拿下了电影的最高奖项,也依然像个小学生,等待着自己答卷的分数,等待着电影之神的认可。

但在《比利·林恩》之后,挑战传统与自我的他却依旧要面对来自行业内外的诸多批毁。《比利·林恩》在北美口碑和票房度不佳,据说媒体场放完以后鲜有人鼓掌。在北京连日的宣传下李安的疲惫之态,在这个访谈中展露无遗。

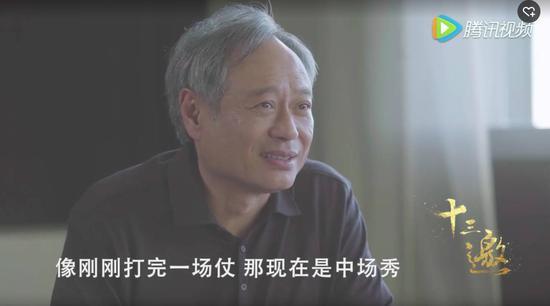

在许知远‘很疲倦吧?’的询问下,李安的回应有些迟疑,‘对,对,刚拍完片,像刚刚打完一场仗,那现在是中场秀。’

在面对许知远‘特别想达到但是却没有实现成’的问题时,李安也坦诚了他在《比利·林恩》中无法做到的事情。

‘我觉得有一个东西可能是我没有办法做到的,那个书的火气很大的,它在夸张的中间有很多犀利的思想的描述,用一个年轻的军人去叙述作者这样一个中年的知识分子犀利的观察,这本身是不太合理的。可是书、文学是可以这么发生的,这也是书它好看的地方,但是电影没有办法这么做。再加上我本性比较温厚,要我做那么辛辣的东西,或者那么夸张的表现,这个我就是没有办法去做。’

之所以说它不够像纪录片,是因为它几乎是带着‘偏见’的。许知远的个人特质被被深刻地植入到了节目中。他的价值观、他的喜好、他的诘问,都成了这些业界大咖要面对的质疑。甚至,‘带着偏见看世界’,也成为许知远直言不讳的节目宣传语。

尤其当他面对冯小刚时,‘偏见’就成了一个优点。

因为冯小刚正是一个承受‘偏见’,并制造‘偏见’的人。

他说,李雪莲和秋菊一样,是生活中那百分之一有了委屈不忍的人。要和委屈,要和生活‘死磕’。

他也会坦言,自己在拍摄潘金莲的圆形画幅时,才感觉到自己拍电影是刚入了门儿。

这档节目的嘉宾人选选择,明显带着许知远的知识分子趣味,因此我们不仅看到有李安、冯小刚这样的著名导演,姚晨这样的明星,也有二次元 cos 少女群体,张楚这样作为一个时代符号的摇滚歌手,甚至叶问的后人。

更有意思的是他把十分严肃的问题抛向各色嘉宾时,明显有的人没有预期会遇到这样的问题,那时他们的反应真是无比真实。

张楚说,他心中的文化英雄是侯牧人。侯牧人是谁呢?简单科普一下,有人说他才是中国最早的摇滚人,他在八十年代有巨大的影响。

张楚还提到了对他有影响的电影是科波拉的《现代启示录》。

我看下来,觉得《十三邀》这档节目的野心并不只在于采访和记录十三位各界大咖。受访者所处的行业,以及造就那些行业的大时代才是节目的记录对象。它从这些‘模板人物’入手,想要在这个疾速前行的时代中,划拉出一个口子来。

它在质感上,稍微有一点像高晓松的《晓松奇谈》,是以主持人自己的态度、观点、经验去解读和阐释现状,但《十三邀》比《晓松奇谈》更为客观和丰富之处在于,看上去风马牛不相及的两人对谈,有效地弥合了行业之间的鸿沟,为我们提供了来自不同立场的视角。

二次元少女的天价开销让许知远理解不能

我们既能看到受访者对自己身处的状态的迷恋与担忧;也能看到一个行业以外的人,对这个行业的期许与失望。这些迷恋,这些热爱,以及带着‘怨其不争’的失望与愤怒,都是最最真实的态度。

我估计许知远坐到受访者面前时,应该是没有详尽采访提纲的,因此它就没办法把预先设计的攻防瞬间摆给你看。于是观众也因此能发现大导演光鲜外表下的无奈和软弱。

还是说采访李安那集,李安说到自己拍摄华语电影的‘关心则乱’:‘拍《色,戒》就像把自己的肉拿出来扭’。但在拍美国电影时,‘外人的好处是看得又快又准,局内人会有成见,从外人角度去做一个东西,比较简单’。

李安的不安,一览无余。

蔡澜说自己年轻时看不起商人,后来自己经商之后被朋友骂,他只好自我调侃,你说我是奸商,可是‘奸商也是先商量好,我才奸你嘛……’

这就是《十三邀》好看的地方,它的确没有那么油光水滑,无懈可击,它尽量展示出人和人心灵碰撞的真实。

腾讯新闻的这档节目目前出到第九集,本来我该等十三集全部出完后再来介绍的,但我不想让一口气看完九集的冲动冷却,所以就先记一笔吧。最后四集是否会有更多惊喜,你可以亲自去发现。

本文由知事 转码显示查看原文