文|北大外文学堂

虽然陀思妥耶夫斯基逝世于1881年,但他的创作却是连接西方19世纪与20世纪之间的文学桥梁之一。他主要以心理描写受到西方现代作家,特别是现代主义作家的推崇,但令他们感兴趣的绝非一般意义上的心理描写,而是对心理描写领域的开拓。

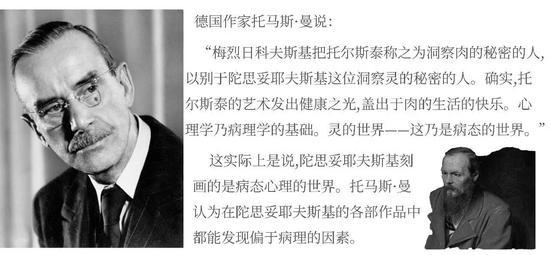

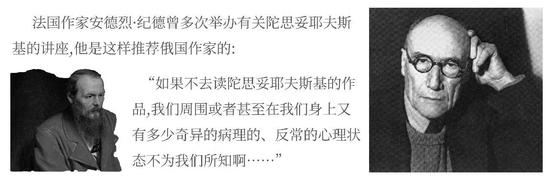

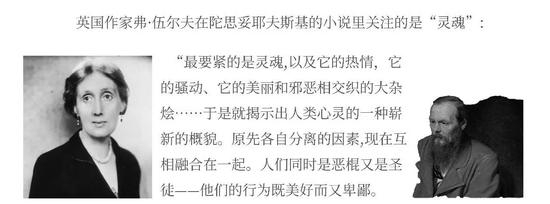

由此可见,这些欧洲作家所重视的是陀思妥耶夫斯基对病态心理、心灵的阴暗面以及心灵的双重性的深刻刻画。然而,这些并非他们的偏爱,确实是这位俄国作家创作艺术的最大成就和特色。

弗里德连杰尔曾经断言,陀思妥耶夫斯基“宁愿舍弃美而醉心于不和谐,舍弃‘健康’而醉心于‘病态’。”正如他所言,陀思妥耶夫斯基对心理领域的开拓,首先在于对病态心理的发掘。

不过,病态心理在这里应作广泛的理解。在陀思妥耶夫斯基作品中,我们通常注意的是描绘心灵的阴暗面、心灵的地下室,这些当然是病态的表现,但除此之外,还有像小人物、被侮辱与被损害者近乎病态的自尊心和自卑感、近乎病态的幻想以及受虐狂与施虐狂的心理,都应当包括在内。

不可不提的是,陀思妥耶夫斯基先于弗洛伊德捕捉到前意识、潜意识以及潜意识与梦的关系!而之所以能够与弗洛伊德学说相暗合,正是基于他以深刻的洞察力、以大胆幻想的手法对人的心理深入挖掘。

阅读陀思妥耶夫斯基作品,人们总是因他笔下众多的病态心理而惊讶,但有时还会诧异地感到自己与他笔下的病人有着共通之处;这位俄国作家的小说无疑展示了生活中众多的病态现象。当人们习惯于将他与病态心理相联系的时候,某些研究者想当然地将这种病态现象与作家本人一生深受折磨的癫痫病联系起来。在肯定其中有某种联系的同时,我们必须看到,陀思妥耶夫斯基的主人公们与作家一生生活的环境中所见所闻的人物具有更为紧密的联系。

正是因此,文学修养极深的俄国著名心理学家别赫捷列夫认为陀思妥耶夫斯基的贡献不仅在于为此后的医学提供了充分的材料和理论依据,而更重要的是揭示了某些医学无法揭示的心理内容。同时,他特别指出,陀思妥耶夫斯基的病态人物是当时社会生活的产物,也就是说,作家陀思妥耶夫斯基在自己的小说中比心理学家在他们的理论中挖掘、展示得更深的正是这些源自当时社会状态的心理疾病。

而陀思妥耶夫斯基笔下的人物很少有人能逃脱“神经质”“歇斯底里”“发疯”“疯子”这样的形容词,他的主人公也不止一次地呼号,说自己落入了疯人院,大家都疯了。例如《白痴》中叶潘钦将军对在娜斯塔霞家发生的混乱场面评论说:“这儿真成了疯人院啦!”

病态心理的确与社会状况有关,同时,对病态心理的反映,又和作家在不同时期的思想观点以及相应的艺术视角密不可分。

在陀思妥耶夫斯基创作的前期,当他作为小人物、作为被侮辱与被损害者的歌手出现时,他在发掘这些人物的美好一面的同时,深刻地揭示了他们心理上的各种病态现象。

到了后期,他着重揭示的是“思想的人”的心理,是地下室的人的心理,写到的那些病态现象与早期就有不同。

当然,这仅是就总的情况而言,因为有些病态心理无论是前期还是后期,都在他的小说中得到表现,比如受虐狂和施虐狂等等,而各种病态心理之间又往往互相联系甚至交织在一起。

这些病态心理的描写虽然不能说是陀思妥耶夫斯基特有的成就,但是我们可以确信,对病态心理如此细致入微又如此集中地加以揭示和表现的作家,在世界文学中也是极为罕见。

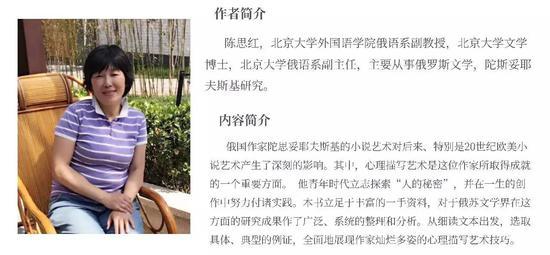

本文选自《论艺术家—心理学家陀思妥耶夫斯基》,部分段落及注释有删节

来源:北大外文学堂

本文由知事 转码显示查看原文