文|冰川思享库

回望半个世纪前香港左翼电影人在资金短缺、殖民政府打压的重重阻力之下所开拓的文化表述,总结中共领导香港左翼电影的经验成败,不仅仅是显影那道不曾褪色的“北望” 光,亦是重新写就香港这个“浮城”的历史新契机。

在娱乐文化尚不发达的20世纪八九十年代,港台大众文化是80后这一代人唯一的青春养料。然而当经济比出了强弱,文化分出了高下,香港电影人“北漂”淘金,港片早已“不港”。

曾几何时,作为“亚洲四小龙”之一,香港是经济发达、生活富庶的现代化之都。在几代内地人的认知中,富裕的生活、亦正亦邪的帮会社团、风云变幻的金融市场,会聚成一个资本暗涌、纸醉金迷的香港想象。

当今日北、上、广等内地超级大都市开始崛起,特别是香港历经亚洲金融海啸,经济一蹶不振,社会矛盾频发的时候,香港电影和它曾经的物质优势一样,变成了欲说还羞的窘迫。

国内香港电影研究从20世纪80年代起步,始终坚持努力将香港电影独具特色的电影类型、文化表述整合进中国电影史,一方面建构包含港台电影在内的“中国电影”,一方面尊重香港电影独特的地域表述和文化主体性。

“50-70年代的香港电影”在世纪之交逐渐被学界重视,不再是最具香港本土特色的喜剧电影,不再是港片功夫电影的黄金标签,亦不再是“九七焦虑”的文化表征,在“冷战与香港电影”的新议题下,会聚了香港左派电影“夹缝中求生存”的发展历史,清理出新生共和国的文化政治战场。

冷战的历史,冷战的文化记忆逐渐在香港电影中凸显,也正是这一因素主导了1949年之后香港电影的发展,电影人的文化认同,以及香港电影的自我表述与身份政治。

1950年的香港,上演着堪比20世纪30年代上海的国际大制作剧目,一方面是刚刚成立的新中国的本着“长期打算,充分利用”的方针,坚持对港工作,另一方面是退守台湾的国民党当局积极利用有利形势,实施反共策略。

港英当局谋求侵略统治的长治久安,美国奉行反共反华的金元外交;多元政治势力并存,多重利益角逐。最为重要的是,伴随着1949年大量涌入的南下难民以及香港作为一座移民城市的确立,粤语语言、风俗习惯、边缘身份都使得电影这一大众娱乐成为文化霸权争夺的核心战场。

▲1950年代香港

1949年前后内地关于香港电影政策的调整,左派制片机构的创建与整合、中共在香港电影界的统战工作,以及周恩来、廖承志、夏衍对香港左派电影的创作指导等一系列历史资料的浮现,为这一转折年代投射了沉重的影调。

这一段冷战电影岁月充满“暧昧”,南来影人、逃逸买办资本、国民党势力扩张,虽然是两大阵营对垒,却有来有往,并非泾渭分明:

“在1949年前后的香港电影界,左右的划分并非泾渭分明,而是有着千丝万缕的联系和微妙互动”,但其主导色调仍是红色艺术,在全球反法西斯战争取得胜利、一系列南方国家反帝、反压迫民族民主运动高涨的历史语境中,“左倾是大势所向”。

20世纪四五十年代,一批具有左派背景的独立制片公司,如长城、凤凰、新联、大光明、南群、五十年代、龙马等纷纷成立,继承上海进步电影遗产,将香港左派电影创作会聚在“反帝、反封建,以及知识分子改造” 两个重要主题之下。

▲四五十年代,香港诞生了一批左派背景的电影公司

中共领导下的左派电影公司在20世纪50年代初的创作实践,不仅赢得了观众,占领了市场,而且身体力行地推动了香港电影制作水平的提高,加快了香港电影市场的优胜劣汰,为日后港片的辉煌打下了重要的物质和创作基石。

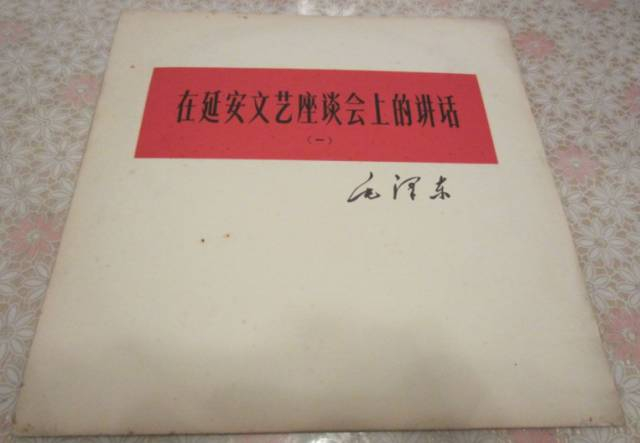

1948年在中共香港党组织的领导下,以大光明、五十年代等公司的影人为主体的进步香港电影工作者,组成了松散的团体“读书会”和“香港电影工作者学会”(“影学”),他们学习和讨论马列主义经典著作,包括《社会发展史》《新民主主义论》《在延安文艺座谈会上的讲话》等文献。

在特定历史语境中,“以学习、交流及讨论等人际沟通手段为主”的活动形式,是香港进步电影工作者为了适应新的政治形势而自发开展的学习和思想改造,呼应着内地文化界正在发生的改造和转变。

但是“‘读书会’的活动不同于内地政治运动式的思想改造,香港影人主要以讨论、交流等人际沟通的方式为主,政治色彩较淡。内地政治局势始终影响着香港电影,也影响着中共对香港电影政策的制定,但是党的文艺统战路线始终坚持顺应香港地缘政治的特殊性,不照搬内地文艺整风经验的原则。

这一系列工作既是中央在香港电影界开展统战工作的重要组成部分,亦是香港党组织在特殊的环境下 团结进步电影工作者。

1954年中央文化部电影局编印了《香港电影市场与电影界情况参考资料》《香港电影制片公司情况参考资料》《香港电影界人物情况参考资料》等内部文件。

这些文件集中反映了新中国成立初期中央对香港电影的基本认识、判断及立场,都不约而同地“从政治倾向的角度对香港的制片公司及电影工作者进行划分”,分为“倾向较好”、“倾向反动”、“政治倾向不详”、“需要了解”和“可以争取”等。

但是香港左派电影仍然面临着语境转换的水土难调障碍。

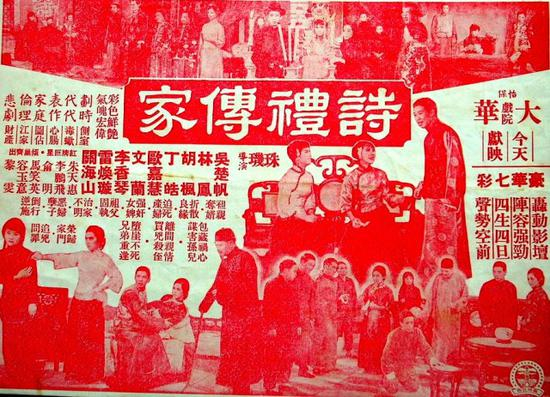

“由于左派公司出品的影片关联到思想问题,适应海外环境演出的,往往运入大陆遭遇到无情的批判,如在香港所拍成的《火凤凰》《诗礼传家》等片,依照香港的尺度来说是前进片,但在大陆总被认为是残存着小资产阶级意识,甚至被视为粗制滥造及有毒素”。

▲《诗礼传家》海报

回望这一段冷战岁月,无论内地香港,大时代转折下每一位电影人都面临着文化身份的痛苦再置与艺术表达的重新调整,香港进步影人在政治紧张下坚持左翼艺术探索,其间的尴尬错位,曲折回转,都构成了整个中国电影史耐人寻味的章节。

1950年朝鲜战争爆发,在以美国为首的西方国家对中国实施封锁的背景下,香港成为中国与世界联系的重要窗口,美国也加紧支持台湾国民党政权,积极扩张在港活动。

1953年香港“自由电影人协会” 成立,标志着香港电影界“左-右”对立局面的正式形成。自由人协会的一系列活动包括了组织所谓的“自由影人” 赴台观光、提供拍片的资金支持、积极拉拢左派影人、全面对抗中共统战政策、促成香港影片公司赴台拍片等。

早在1951年台湾当局已经颁布法令,禁止由香港左派影人参与制作的影片在台湾发行放映,与此同时中央政府加强了对香港电影在内地发行放映的控制,香港电影逐渐丧失了最重要的大陆市场。

▲李丽华

在这一左一右对峙、剑拔弩张的冷战空气中,香港电影从业人员不得不做出在大历史语境中的个人选择。一批优秀的影人出于各自的原因脱离左翼阵营,如李丽华、林黛、岳枫等。

谈及香港,习以为常的会有中西合璧、重商主义诸种形容。但是晚近的文化研究,在后殖民主义的理论资源中,却为香港找到了一个暧昧而复杂的位置。

独特的地缘政治坐标,间或是近现代中国的风云多变,使得香港人、香港文化总是困厄于一种 政治认同的不确定,执着于一股身份错置的焦虑感。似乎从一开始,双重身份、双重效忠、双重认同,就是香港躲不开的宿命。

从这一刻起,会聚南来北往的情报,转口物资、药品,在一个错综复杂的前世今生里,双重甚至多重的政治效忠问题,不断重写的文化认同与身份政治,就成为香港独特的政治潜意识。

▲李小龙版《精武门》是香港电影黄金时期的作品

学界多以20世纪70年代作为香港电影黄金时期的开端,因为正是从70年代开始,香港电影确立了自己独特的本土意识和类型题材。21世纪以来,对香港电影20世纪70年代以前冷战岁月的发掘追溯,不仅是对本土电影史的完善,也是香港电影再度重塑自我身份的救赎努力。

回望半个世纪前香港左翼电影人在资金短缺、殖民政府打压的重重阻力之下所开拓的文化表述,总结中共领导香港左翼电影的经验成败,不仅仅是显影那道不曾褪色的“北望” 光,亦是重新写就香港这个“浮城”的历史新契机。

曾经的香港电影成功诉说了自己的本土文化身份与政治主体性,对这一段历史的充分研究,也正在为未来香港电影的文化表述开新的希望空间。

来源:冰川思享库

本文由知事 转码显示查看原文