文|冰川思享库

禁书的直接目的是为了文化一统,而文化一统又是为了国家一统,所以禁书是国家一统需要的产物。

中国古代官方用行政手段对民间的文献活动(文献的生产、传播和利用等活动)进行控制,就是人们常说的“禁书”。关于“禁书” 的定义,本文采用王彬先生的说法: “禁书就是国家通过行政手段而禁止刊印、流布、阅读的书籍。”

中国古代的禁书,在总体上的发展趋势是:在禁止范围上表现为前窄后宽;在禁止程度上表现为前松后严。据此,本文把中国古代禁书划分为先秦至五代和宋元明清两大阶段。

先秦至五代的禁书

从传世的史籍记载看,中国古代的禁书是从先秦的秦国开启的。商鞅认为《诗》《书》“无益于治”,为了统一思想,避免“国乱而不壹”,禁《诗》《书》就不可避免了。

这一点,后来的韩非作了记述:“商君教秦孝公以连什伍,设告坐之过,燔诗书而明法令,……孝公行之。”显然,这里的“燔诗书”,应该包括对《诗》《书》的刊印、藏阅、传播等活动。此次“燔诗书”拉开了中国古代漫长的禁书之序幕。

执行法家治国方略的秦始皇,对《诗》《书》等文献实行了全面而又残酷的禁绝政策。这一政策直接出于李斯的焚书建议:私“藏诗、书、百家语者”,甚至“偶语诗、书者”,都要受到“弃市”、“族”、“城旦”等酷刑,足见其惩罚之重。

▲秦始皇“焚书坑儒”

从秦国到秦朝,在法家一统的局面下,焚书政策严重桎梏了思想进步。不过,这种桎梏在秦朝“二世而亡”的命运下得到了一时的休止。

公元前202年正式建立的汉朝,汲取秦朝一味实行严刑酷法而短命夭折的教训,施用休养生息、无为而治的黄老思想,至孝惠帝时废除了《挟书律》,文献生产得到了前所未有的恢复和发展。

然而,至东汉末期,曹操率先开启了新一轮禁书历史。

汉献帝建安二十二年(217),曹操下令禁谶纬之学和兵学书籍的流传。晋武帝司马炎“禁星气谶纬之学”。后赵君主石季龙下令“禁郡国中不得私学星谶,敢有犯者诛”。北魏拓拔宏下令:“自今图谶、秘纬及名为《孔子闲房记》者,皆焚之。留者以大辟论。”

北魏宣武帝永平四年“诏禁天文之学”。前秦苻坚下令“禁老、庄、图谶之学,犯者弃市”。这一系列君主令中,禁“谶纬之学”、“天文之学”、“老庄之学”,自然包括禁谶纬、天文、老庄之书。

隋朝开国皇帝杨坚,在他发迹过程中曾经利用谶纬之说证明自己“君临海内”的合法性,然而登位后立即下令私人不得收藏图谶之书”。杨坚死后,隋炀帝“发使四方搜天下书籍,与谶纬相涉者皆焚之,为吏所究者至死,自是无复其学,秘府之内亦多散亡”。

▲隋炀帝杨广

唐代和五代时期,禁书范围基本保持前代规模,主要是一如既往地禁图谶之学、天文之学等书籍。

综观先秦至五代的禁书情况,先秦至秦的禁书对象主要为诸子百家之书,而汉末经魏晋南北朝至隋唐五代的禁书对象则主要为谶纬、天文、私史、佛道之书。

有人曾依据正史粗略统计过先秦至五代时期的禁书次数:先秦禁书1次,秦禁书1次,两汉禁书2次,魏晋南北朝时期禁《老》《庄》书1次,禁谶纬、天文之书9次。

可见,禁谶纬、天文之书是这一时期禁书的重点领域。谶纬之书遭禁,原因有二:

一是自身原因,谶纬内容本身具有虚妄性。“谶”是预言吉凶的宗教隐语,“纬”是假托孔子而对经书所作的神秘化解释。这种宗教隐语和神秘化解释,在特定时期能起到混淆视听的作用,但其穿凿附会的性质使得它不可能长期得到人们的认可,因而难免“敝帚” 的命运。

▲谶纬是古代中国官方的儒家神学,盛行于汉代

二是政治原因,禁谶纬是统治者意识形态控制的需要。谶纬之说具有“成也萧何败也萧何”的两重性,即在得位之路上它能起到证明合法性的作用,但得位之后它可能被他者利用起到“以其治人之道还治其人之身”的证明反叛合法性的作用,因此,得位的统治者必然禁谶纬之说、禁毁谶纬之书。

至于禁天文之书,是因为它能够借“天人合一”的思想发出“以察时变”的言论。在中国古代,把天文之象和现实政治联系起来,用天文变化预测政治变化的言论俯拾即是。

宋代的禁书

宋代的禁书,除了承续前代的禁谶纬之书、天文之书的传统之外,还形成有独特的禁书对象和策略,主要包括:禁私印书籍(文集等),以防流外;创立书籍审查制度从源头禁书;创立呈缴本制度,以征示禁;禁道学图书,以资夺权。

(1)禁私印书籍,以防流外。

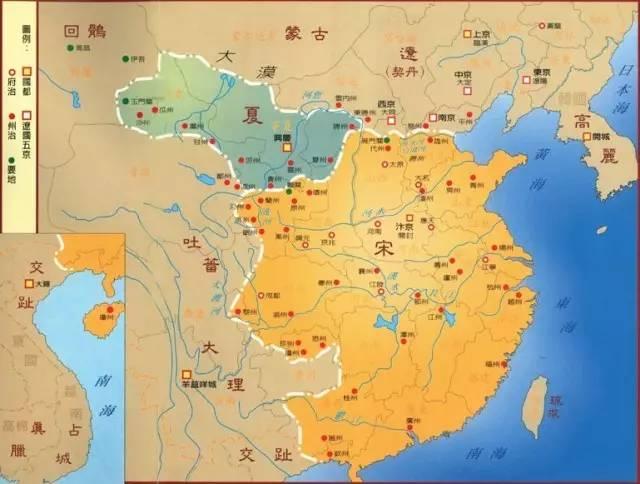

夷狄之患是有宋一代始终挥之不去的一种“国患”。面对夷狄之患,宋代统治者一直防止境内的涉密文献、涉边文献流入境外。于是,宋代实行了长达三个世纪之久的文献流外控制政策。

▲北宋时期地图

文献流外控制,若单从字面上看属于“传播控制” 环节,但实际情况是以“传播控制” 为目的连带实行了“生产控制”,因此所谓文献流外控制实际上是“传播控制”和“生产控制”结合在一起的综合控制。

根据诸诏令和法规中可以看出,禁止流外的文献包括文集、国史、会要、御书、实录、地图、举人程文等,亦即凡涉及国家安全的文献均属于禁止流外的范围。

(2)创立书稿审查制度,从源头禁书

如上所述,宋朝廷为防止文献流外采取了禁止私印书籍的种种措施,但效果并不尽如意,原因是“人情嗜利,虽重为赏罚,亦不能禁”。于是,想起采用源头治理的办法,即书稿审查制度。

这一制度正式采用的标志是宋仁宗于天圣五年(1027)二月所下的诏书: “今后如合有雕印文集,仰于逐处投纳,附递闻奏,候差官看详,别无防碍,许令开板,方得雕印。如敢违犯,必行朝典,仍候断遣,迄收索印板,随处当官毁弃。”

▲宋仁宗赵祯

这种审查制度,实乃开启了中国古代书籍审查制度的滥觞。然而,仁宗的这一诏书仍然没有得到彻底贯彻。从控制论的角度说,书稿审查制度实际上是 “事前控制”的手段表现。

(3)创立呈缴本制度,以征示禁

宋哲宗元祷时,还创立了一项新制度,呈缴本制度。当时的规定是:即使是允许印行的书籍也要“侯印迄送秘书省者。如详定不当,取勘施行。诸戏亵之文,不得雕印,违者杖一百。委州县、监司、国子监觉察”。

这里的“侯印迄送秘书省”一句,实则开启了中国出版物呈缴本制度的滥觞。

送审样本,可以验证出版者是否按审查过的书稿出版,既防止了出版者偷梁换柱,又能有效地追查审查人员的工作是否认真,杜绝了书稿审查走过场的弊端。

▲宋哲宗

这种呈缴本制度,对呈缴者来说是“送审”,而对官方来说则是以“禁”为目的的“征”,即“以征示禁”。由此看,清乾隆帝在组织《四库全书》工程时“寓禁于征”的手法,并非乾隆帝的首创,而应该追溯到宋代。

对禁书而言,呈缴本制度既可以起到“事前预警”的作用,也可以起到“事后追惩”的作用,所以呈缴本制度是文献生产的“事前控制”和“事后控制”结合在一起的一种控制手段。

(4)禁道学图书,以资夺权

现代人常称的“宋明理学”,在宋元明清四代一般称为“道学”。两宋时期多次禁道学图书,其根源不在于道学本身有多大“违碍”之处,而在于皇帝对道学的喜恶态度以及朝廷两派势力争权斗争的需要。

宋代实行的“士大夫政治”,在朝廷权贵势力派别中若推崇道学的士大夫掌权,另一派势力则以反道学名义挤压道学派势力。

在此过程中,反道学派的所谓“反道学”其实只是借口,其真正目的在于夺权。然而,一旦反道学派掌权,他们便鼓动皇帝禁道学图书,由此,道学图书成为朝廷权贵们争权夺利的牺牲品。

有宋一代,曾经发生过三次禁道学图书事件:

第一次发生在崇宁二年(1103)至靖康元年(1126)之间。崇宁二年,徽宗下诏,将“三苏(苏洵 、苏轼 、苏辙)集及苏门学士黄庭坚、张耒、晁补之、秦观及马涓文集,范祖禹《储鉴》,范镇《东斋记事》,刘敛《诗话》,僧文莹《湘山野录》等印板悉行焚毁;

第二次发生在高宗绍兴十四年(1144)至二十五年(1155)之间。当时以极力推崇程颐道学的赵鼎为左相,而得宠于高宗的秦桧为右相。赵鼎和秦桧之间,无论是学术旨趣还是政治主张,都是格格不入的。赵鼎素以倡导程颐道学而著称,因此,通过罢黜道学来达到扳倒赵鼎的目的,自然成为秦桧的首选策略;

第三次发生在南宋宁宗朝“庆元党禁”时期。当时党争以推崇道学并极力推荐朱熹的赵汝愚和权臣韩侂胄为对立面代表。韩侂胄指使他的党羽把道学斥为“伪学”,把持有道学主张的人士斥为“逆党”,进而建议皇帝禁止道学“语录”类著作的生产和传播。

▲韩侂胄

宋代禁道学图书,是以学术取向作为某类图书禁与不禁的标准,是继秦代焚书事件以后又一学术整肃事件。这说明禁书的原因在于学术整肃的需要,而学术整肃又是维护政治秩序(统治秩序)的需要。

也就是说,通过禁书来保证文献秩序,是为了保证治统能够驾御或控制学统和道统的需要。据有人统计,有宋一代,共发生禁书事件114次。

元代的禁书

综观有元一代,禁书重点在三个方面:禁天文、图谶、阴阳之书,禁道教之书,禁戏曲之书。

(1)禁天文、图谶、阴阳之书。中国古代统治者尤其是异族统治者都知道,一些反抗人士经常利用天文、图谶、阴阳之书,蛊惑人心,进行反抗宣传,所以,天文、图谶、阴阳之书的印制和流传历来都是统治者严格加以禁止的对象。

(2)禁道教之书。在铁木真时期,全真教派首领丘处机受铁木真之邀入蒙主持道教事务,从此道教受宠于蒙古人。然而,至宪宗蒙哥汗时期,风云突变,道教在与佛教的辩论中一败涂地,由此道教从“宠儿”变成“弃儿”,道教书籍亦遭禁毁。

(3)禁戏曲之书。元人人主中原后,采取了狭隘的民族歧视和压迫政策。在这种形势下,多数汉族知识分子处于仕宦无路、报国无门的境地。于是,他们把愤懑之情抒发在各类戏曲之中,由此带来了元代戏曲的发达。戏曲作品借助艺术形式,排遣愤懑情绪,影射时政,煽动反元思潮,这对元统治者是极其不利的。这是戏曲之书遭禁的主要原因。

明清的禁书

之所以把明清两代合在一起论述,是因为明清两代的禁书在范围和手段上具有较明显的相似性。明清两代的禁书,除了一如既往地禁图谶等“妖书”之外,其共同的重点在三个方面,即禁违碍书籍、科举时文和剧本小说。

(1)禁违碍书籍。所谓违碍书籍,指的是内容或观点为诋毁皇帝、朝廷以及程朱理学等的书籍。“违碍”一词,清朝常用,而明代一般用“言语干犯”一词。

明朝开国皇帝朱元璋统治时期,发生了多次文字狱案,其典型表现就是朱元璋以谐音读解文字,并依据所读解的字义(违碍字词)直接定罪杀人,但朱元璋只是“杀其人” 而未“禁其书”。至永乐朝,成祖朱棣不仅对违碍书籍著者“定其罪”,且“禁其书”。

清代的禁书是与文字狱紧密联系在一起的,仅乾隆朝就发生了一百三十余起。陈垣先生在《旧五代史辑本发覆》中总结出了清朝的十类忌字,分别是:忌虏、忌戎、忌胡、忌夷狄、忌犬戎、忌蕃忌酋、忌伪忌贼、忌犯阙、忌汉、杂忌。

▲清代乾隆帝

这十类忌字,充分体现了满清政府作为异族统治者对讥刺满族统治地位的话语的忌讳心态。在纂修 《四库全书》时,馆臣们一旦遇到这十类忌字便一律删改。当然,若整部书属于违碍书籍,便被销毁(轻者存目)。

有清一代,因忌字引起的文字狱案例很多,如乾隆二十年三月,有人举报胡中藻在 《坚磨生集》 中称蒙古为 “胡儿”,又有诗句 “一把心肠论浊清 ”,将“浊”字妄加于“清”字之前,便被处斩抄家。

这种无孔不入的繁密文网,迫使清代文人在作诗习文时,为了避忌,往往把忌字做空格处理或改易形声(如“夷”改为“彝”,“虏”改为“卤”等)。

清代禁违碍书籍,其高潮出现在纂修《四库全书》时期。

众所周知,纂修《四库全书》是从全国范围内搜访征集图书为第一步骤的。为此乾隆帝发出了《谕内阁著直省督抚学政购访遗书》的谕旨,声明“缮录副本,原书给还”,鼓励民间著述者和藏书者踊跃应征。

▲四库全书

然而,由于人们对当时繁密的文网心存余悸,普遍抵制征访。于是乾隆帝立刻露出软硬兼施。

据统计,在纂修《四库全书》期间,共禁毁书籍三千一百多种、十五万一千多部,销毁书板八万块以上。又有人统计,有清一代,共禁毁书籍5360种,其中违碍书籍2890种。

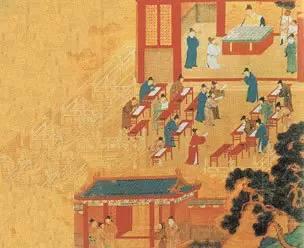

(2)禁科举时文。中国古代科举制度演进至明清时期,弊端丛生。仅就文风而言,程式化的八股文之风愈演愈烈。于是,在学风上,许多应试子弟只为了试第,不研读经文本身而热衷于诵念时文,不靠“明经”而第,而是靠“抄经”而第。

这种形势促使民间书市上时文书籍开始泛滥起来。一些正义人士认识到了时文泛滥所造成的弊端,于是建议皇帝禁毁时文书籍 。

▲科举考试

至清代,时文泛滥的情况仍没有得到改观,而且还出现了一些新花样,如供考生便于记诵“四书”“五经” 的删本经书泛滥于市。于是,乾隆五十七年谕令禁毁。有清一代,禁毁时文的皇帝谕旨共下达了17次,共禁毁时文书籍245种。

(3)禁剧本小说。在禁文学书籍方面,明清两代除了步元代统治者后尘继续禁戏曲书籍之外,还把小说也纳入到了禁毁的范畴。

明清两代是中国历史上戏剧和小说发达的时代,中国历史上许多文学名著就产生于明清时代。社会经济的发展和社会生活方式的渐趋多样化,必然带来戏剧、小说等文学形式的丰富和多样化发展。

至于明清两代统治者禁毁剧本小说,有两方面解释:

一方面是明清两代统治者对民情向背作出的必然反映。随着明朝统治的越来越专制以及清朝异族统治本身的不得人心,长期的专制压迫和民族压迫,使得民情向着背离的方向发展,这种背离民情必然反映到文学作品中来,起到扩散背离民情的作用,而统治者为了延长和巩固自身的统治地位,必然对这类文学作品采取打压的政策。

另一方面是明清两代统治者统治手段局限性的反映。明清两代统治者面对民情的背离,未能从自身统治合法性上寻找原因,而一味地采取高压专制政策,必然走上“弹簧效应”(越压越反弹)的命运,这也是明清两代剧本小说书籍“禁而不止”的根本原因所在。

在明清禁书史上,《水浒传》遭禁是值得单独提及的一件事情。早在明崇祯年间曾经谕令查禁《水浒传》,但值亡朝之际,未能落实,《水浒传》便躲过一劫。

▲电视剧《水浒传》剧照

而到了百年之后的清乾隆朝,以“煽动暴力反抗”为著称的《水浒传》就无法躲过一劫了。乾隆帝令直省督抚学政及各地方官对《水浒传》书版严行查禁并销毁。不仅如此,乾隆帝还禁止把《水浒传》《西厢记》等小说翻译成满文传阅给满人子弟。

结论

对民间文献活动进行控制(禁书),是人类社会的普遍现象,决非中国古代社会独有,只不过不同国家在不同历史阶段所选择的控制目的、控制范围、控制手段有所不同而已。

禁书的直接目的是为了文化一统,而文化一统又是为了国家一统,所以禁书是国家一统需要的产物。对民间文献活动进行控制,必然对文献秩序的形成和社会秩序的维护产生重要影响。这种影响及其后果主要有两类:

一是那些合法、理性且适度的控制,将有利于形成良好的文献秩序和社会秩序,从而有利于社会和个人发展,这属于正面影响及其后果,可称之为“良性控制”;

二是那些非法、非理性且过度的控制,将不利于形成良好的文献秩序和社会秩序,从而阻碍社会和个人发展,这属于负面影响及其后果,可称之为“恶性控制”。

*本文摘编自《图书馆理论与实践》205年第11期和12期,原标题为《以禁书求秩序:中国古代对民间文献活动的控制史论(上)(下)》。为便于手机阅读,我们进行了删节,重新分段,个别字句做调整,并重新制作标题,配了图片。如有引用,请核对原文。因无法联系作者,欢迎版权单位和作者与我们联系稿酬事宜。

(编辑:陶力行 实习生:徐珂)

本文由知事 转码显示查看原文