文|冰川思享库

这些建筑绝不仅仅属于我们自己,它们曾属于我们的祖先,还将属于我们的子孙。除非我们将之变为假货,或者将之摧毁,它们从任何意义上说都不是我们可以任意处置的对象,我们只不过是后代的托管人而已。

前言

2017年6月9日,是我国第12个“文化遗产日”,也是我国第一个“文化和自然遗产日”。

众所周知,在过去的几千年中,人类创造了无数代表着各自所属时代最高物质水准、技术手段与价值趋向的建筑物、工艺品、制作技术及文化艺术,其中能够侥幸存留至今的历史遗迹、遗存、遗物和习俗、技艺以及稳定性表演等体现了人类久远的文明,凝聚了厚重的信息。

然而,对历史文化遗产珍贵价值的认识是在近200年才出现的,对它的破坏却持续了千年。而在中国,对历史文化遗产的保护和认知是从1985年中国加入《保护世界文化和自然遗产公约》的缔约国开始的,迄今不过32年时间。

本文介绍了世界其他国家对于保护本国历史文化遗产的“他山之石”,来为我国的文化遗产保护做些借鉴,并采访了中国历史文化遗产保护领域的著名学者——阮仪三教授针对中国文化遗产保护问题做些分析。

如英国古建筑保护协会创始人威廉·莫里斯所说:“这些建筑绝不仅仅属于我们自己,它们曾属于我们的祖先,还将属于我们的子孙。除非我们将之变为假货,或者将之摧毁,它们从任何意义上说都不是我们可以任意处置的对象。我们只不过是后代的托管人而已。”

“妻笼宿”,日本长野县境内的一座乡间古镇。凹凸不平的石板路、沿街而筑的旧木屋,贯穿镇中的古马道连接着一座毗邻的东京,街上一家有着150年历史的旧旅馆至今还在使用。古镇“妻笼宿”,它让过往的旅行者们留下了深刻的印象。

同时,在另一个地方,在全球历史文化遗产保护领域中,“妻笼宿”三个字,代表着一个更为深远的意义。

“20世纪50年代,日本出现了大规模的城市现代化建设浪潮。当‘妻笼宿’因市政工程即将被拆除时,当地居民自发地组织起来,经过反复的抗争,这座传统历史建筑群被保留了下来。”

中国著名城市规划、历史文化名城保护专家阮仪三教授对记者说,“这引起了日本政府的反思,开始制订一系列的历史文化遗产保护法,出台了完整的保护历史文化遗产的保护体系。”

▲日本妻笼宿

在人类社会充满了战争、灾害、动乱的岁月中,“妻笼宿”这个“活着的历史”被完整地保留下来‘而在世界的另一端,斯里兰卡的圣牙寺庙、阿富汗的巴米扬大佛等悠久的人类历史文化遗产却因为宗教纷争与恐怖主义的原因,化为了齑粉。

近代以来,围绕历史与现实、保护与破坏为主题的碰撞,一场指向人类历史文化遗产的保护运动已开展了近200年,并且从欧洲蔓延到全球。

消失的谢菲尔德

在过去的几千年中,人类创造了无数代表着各自所属时代最高物质水准、技术手段与价值趋向的建筑物、工艺品、制作技术及文化艺术,其中能够侥幸存留至今的历史遗迹、遗存、遗物和习俗、技艺以及稳定性表演等就是我们所统称的历史文化遗产。尤其以前者(有形文化遗产)最为人们所熟知,它体现了人类久远的文明,凝聚了厚重的信息。

然而,对历史文化遗产珍贵价值的认识是在近200年才出现的,对它的破坏却持续了千年。

此前,人类似乎总是钟情于“破旧立新”的喜悦中。战争浩劫、激进思想与现代化建设成为了人类历史文化遗产的劫难。

在战争中,新的征服者往往会摧毁被征服者的城市与宫殿,项羽的军队将对秦王朝的怨恨化为对咸阳的焚烧与劫掠。战争导致的动乱又使民间偷盗古物的活动猖撅,无数瑰宝灰飞烟灭。

即使是在和平年代,激进的思想又使人们将历史古物视做旧制度、旧观念、旧价值的腐朽象征,大规模的“革故鼎新”运动此起彼伏。

18世纪的法国大革命,消灭波旁王朝时代遗物的举动成为了政治革命的延续,伟人的铜像被熔化,教堂与宫殿被拆毁,精湛的工艺品被砸碎。

到了20世纪初,出于对现代工业文明的顶礼膜拜,著名的现代主义建筑师勒·柯布西耶提出了要将巴黎塞纳河北岸的老区全部拆除的大胆计划。

除此之外,日本文化学者木原启吉指出:“在文物古迹遭受的劫难中,经济的高速增长带来的现代化过程,不但毁了文物,更破坏了历史环境。它远远超过了战争对文物古迹的破坏。”

在18世纪工业革命中心的英国,由于对历史文化遗产的保护缺乏认识,城市的大兴土木对文物古迹造成了极大的破坏。

如今,许多作为产业革命发源地的城市,如谢非尔德城,历史建筑所剩无几、荡然无存,花费百年修建的古堡古城,只需几天就在推土机下化为了废墟。

保护运动的崛起

经历了狂热的“破坏热”后,一批有识之士的建议,终于使人们恢复了理智,重新去审视,“不破而立”思想背后的愚蠢与冲动。

在反思后的失落中,人们逐渐认识到了历史文化遗产所具有的许多不可替代的价值。相对世界的其他地方而言,拥有丰富的历史文化遗产的欧洲,最早产生了历史文化遗产保护运动。

16世纪,著名的画家拉斐尔首先站出来指责教皇利奥五世破坏罗马古建筑的行为。1666年的《瑞典古迹条例》第一次声明瑞典王国内的所有地上古迹都是国王的财产,以人民的名义,把古迹当作人民财产的一部分加以保护。欧洲人开始把具有重要历史文化价值的公共财物视作遗产,一种公共的、精神性质的财富,呼吁人们共同热爱与传承。

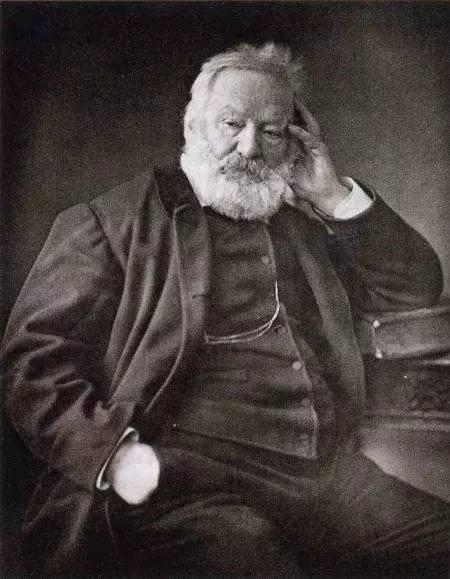

举世闻名的文艺复兴运动,就是在恢复古希腊罗马历史文化遗迹的口号下出现的。法国作家维克多·雨果,在他的《向文物的破坏者宣战》一文中,痛斥那些破坏历史文化遗产的人。

1840年,在作家梅里美的倡议下促成了世界上第一部关于遗产保护的法律法规——《历史性建筑法案》诞生。

▲维克多 · 雨果

到了20世纪,历史文化遗产保护意识深入到了民间。在政府、地主与开发商的推土机面前,民众自发组织起来捍卫人类的共同历史财富。

上世纪50年代后,日本以“妻笼宿”事件为源头,出现了专家与居民联合奋起抗争破坏行为的“古城保护运动”,该运动席卷了日本的160多个城市。在美国,公民个人保护行将坍塌的名人故居,最著名的就是七位热心的妇女出资修复了乔治·华盛顿的故居。

因为知识阶层的呼吁与群众运动的推动,各国政府纷纷出台了相应的文化历史遗产保护法,将其作为国有财富提供了法律保障。

法国1913年通过了《保护历史古迹法》,英国的古罗马圆形剧场成为欧洲第一个被立法保护的古建筑。

各国陆续制订了遗产保护法,并延伸出新的国际性历史文化遗产国际公约:1933年的《雅典宪章》,1964年的《威尼斯宪章》,1972年的《世界遗产公约》。这表明人类在遗产观上已形成共识,形成了共同而自觉的遗产保护。

保护意识深入人心

在意大利首都罗马的“古罗马”广场遗址,建于公元前的宏伟的斗兽场、凯旋门、万神殿等古罗马建筑遗址,仍旧在川流不息的车流中屹立。

置身其中,令人恍若隔世,时空交错。在它们的背后,现代化的高速公路与跨线桥绕城而过,古城的基本格局丝毫未被破坏,现代与传统,两者并存,和谐共处。

当人们惊叹之余,未必了解创造这一个景象的原因:在近200年历史文化遗产保护意识的熏陶下,欧美发达国家已经树立了深入人心的遗产保护共识,产生了举国上下对本国历史文化瑰宝的尊重敬畏之心。

而支撑这些国家进行遗产保护工作的,除了浓厚的保护意识,还有一套完善的历史文化遗产保护体系,包括法律法规、行政制度、决策机制、扶植资金、人才技术等。

在英国,任何未经同意而对历史保护建筑进行拆毁、改建等行为均属刑事犯罪,会遭受二年以内的监禁和罚款,被列入国家重点保护的历史遗迹大到皇宫、古堡、教堂,小到草屋、拱门、电话亭,电线杆;西班牙立法规定,个人上缴有历史和艺术价值的财产可以抵消欠税,对保护和宣传历史文化遗产的活动减免所得税。

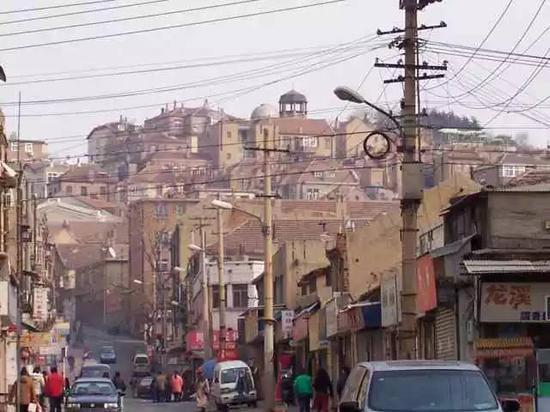

▲西班牙巴塞罗那大教堂

在意大利,国家将文物保护写入了宪法,作为基本国策;同时配备了每年20亿欧元的财政预算,以保证历史文化遗产能得到必要的维修保护。而法国政府的保护经费每年约为2.5亿欧元,美国为每年20亿美元。

在德国,有着强烈的保护历史文化的传统意识的德国人,建立了多元化的历史文化遗产保护资金筹措机制与保护决策机制。通过政府专款、私人资金、企业资金与税收优惠等途径筹集保护资金,使德国的古城古迹保护形成了良性循环之路。

此外,德国的历史文化遗产保护的决策非常合理,保护方案不是单个部门决定的,而是在议会通过后才能实施,并通过招标和方案竞选,经过专业的审查、规划,在文保部门审核由政府审批实施。

在法国,历史文化遗产保护的观念超越政治,是所有人认同的观念。1984年法国设立了“文化遗产日”,当日所有公立博物馆免票,私立博物馆门票减价。群众性文化遗产保护活动如火如荼,文化遗产保护组织纷纷建立。

从1999年到2007年,法国社会捐赠的历史文化遗产保护资金,从每年3万欧元增长到1000万欧元,同期援建的古迹项目从11个发展到400个左右。新兴的应用科学——遗产保护学科也是在法国诞生的。

保护远未结束

人类历史文化遗产的全球价值在1972年联合国教科文组织的《世界文化和自然遗产保护公约》中得到了各国的统一认可。

各国政府正在按照公约中所要求的“为该遗产地的鉴定、保存、保护、展示和修复采取适当的法律、科学、技术、管理和资金方面的措施”,积极开展相应的保护工作。

从各国的保护情况来看,历史文化遗产的保护正在从广度与深度上不断扩展。日本1975年修订的《文物保护法》中将文物分为:有形文物、无形文物、民俗文物、纪念物和传统建筑群,包括历史建筑物、建筑群、美术工艺品、戏剧、音乐、工艺品的制作技术、祭奠和舞蹈等。

除此之外,其保护意识的传播,保护资金的投入,保护制度的建立,都处在了一个相对完善、系统、优越的状态。

▲秘鲁的马丘比丘古城

但是,全球的历史文化遗产保护现状仍然不容乐观。

根据前ICOMOS(世界文化遗产委员会)世界遗产协调员亨利·克利尔介绍:“全球古董和艺术品的非法交易依然猖獗,盗墓贼在夺取古董和历史建筑构件时造成了严重的破坏。”

在世界历史遗迹保护基金会2007年全球百大濒危文明遗址评选中,出现了涉及59个国家和地区的100多个濒危文明遗址:埃及卢克索神庙群正在遭受过度开发的旅游业和盗贼的威胁。秘鲁的马丘比丘古城,周边的商业开发使遗址面临着山崩的威胁。在伊拉克,联军的轰炸将把深埋地下的数以万计的古代文明遗址毁于一旦。

在中国,名不见经传的民间艺人们正在消失,随之而去的还有传承千年的民间艺术。每年,全球约有1.5万件艺术品失窃,艺术品走私约达50亿美元。

当下,经济全球化正在将全球融为一个紧密的共同体,各国所拥有的历史文化遗产是全人类共同的财富,不会因地域、贫富、种族的差别而将它割裂,保护历史财富的目标是一致的。

如果承载着这些历史信息的载体消亡了,依附于其上的人类文明也会消失。正如著名的美国文化遗产保护运动机构——美国国家历史保护基金会所尊崇的信条那样:“保护那些不可替代的……”,对于人类历史文化遗产保护而言,目标远未达到。

附

阮仪三专访:没有历史记忆的城市是毫无文化的城市

文 | 李晓栋

中国历史文化遗产保护之路还很长

李晓栋:想请您谈谈在全球的历史文化遗产保护领域中,中国的位置与作为。您认为中国与国外的遗产保护相比,有差距吗?

阮仪三:有。和世界其他国家相比,中国的历史文化遗产保护还有差距,有一段路要走。可是,这种状况,还不为社会大众所认知。我们在解决温饱问题与经济发展问题的前提下,是否也应该关注一下历史文化遗产的问题。

一个民族在丧失了国家主权后还可以夺回来,但如果丧失了文化,是夺不回来的。在这一点上,中国目前已经到了一个关键的时刻。

李晓栋:您能否举几个代表性例子?

阮仪三:有一次,我去参观英国的巴斯、契切斯特、切斯特和约克古城,那里有保存完好的罗马时代的温泉、城墙与教堂的遗址。

英国人问我:“这是古罗马时代的建筑,在中国,你们同时代的建筑现在还有吗?”我马上感觉到矮了一截。在中国,明代的建筑已经很少了,不要说与古罗马同期的汉代建筑。

另外,在立法上,法国1840年就颁发了《历史性建筑法案》,1962年颁布了保护历史地段的《马尔罗法令》,而中国却没有一个相关的保护城市历史建筑和历史街区的法规。目前执行的《文物保护法》(注:已于2015年第四次修正)只是针对单个的文物个体。

因此,一些地方的古城全被拆光了。中国推行的城市改造的建设方针,使城市“现代”了,却把优秀的城市历史文化遗产给破坏了。

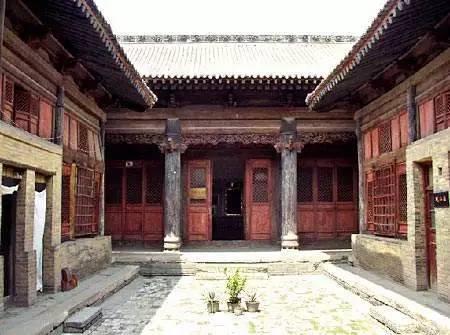

▲山西襄汾丁村的明代住宅

李晓栋:可是有的专家指出,在城市化与现代化过程中,历史文化遗产的被破坏是不可避免的,发达国家都曾经历过。

阮仪三:这种说法是不对的。人家遭受破坏的时间很短。

20世纪50年代,经济崛起的日本出现了这种情况,一条高速公路要穿过一座有古代的马道与驿站的古镇“妻笼宿”,当地居民自发组织起来,不许开发商进入,要求保护传统历史建筑。之后,日本有160多个乡镇成立了传统历史建筑保护区。

这引起了日本政府的反思。从20世纪60年代起,日本出台了一系列的历史文化遗产保护法。人家也乱过,但只乱了七八年,出现了“古城复兴运动”,比如波兰华沙的重建。国外也有这样一个过程,但人家很快就认识到了政府立法保护,这段“破坏时期”很快就过去了。

弥补差距需要什么

李晓栋:您刚才谈到了中国历史文化遗产保护与世界的差距。既然有差距,总要想办法弥补。您认为目前最主要的工作要从哪里入手?

阮仪三:从教育开始。我们缺乏文化遗产保护意识的教育,这种缺乏是惊人的。前两年,我带领一批国内的相关管理人员去法国文化部考察他们的城市历史建筑保护工作,在卢浮宫前,我说:“里面有那么多的文化瑰宝,你们不进去参观?”结果有人说,不用参观,门前拍过照就算来过卢浮宫了。

可见人们对人类历史文化遗产的轻视。这是可悲的事。

我去西班牙、意大利考察,人家的每个城镇都有专业的历史建筑保护、宣传人员,向游客与民众派发针对社会各层次的、介绍当地历史文化遗产的印刷品。他们把宣传保护民族文化遗产的教育作为一件重要的事情来做。

李晓栋:除此之外,中国历史文化遗产保护还有哪些方面急需提升?

阮仪三:前面讲过了加快文化遗产保护立法与教育的问题。还有保护理念的问题。

以中国的传统历史建筑为例,这些建筑以砖木结构为主,使用寿命就是五六十年,往往因为超负荷使用,年久失修成为了危房。

于是它们就在“不破不立”的思维下成为了“城市改造”的目标,拆光旧房建新房,搞得“千城一貌”。这就是文化遗产保护的理念问题。在欧洲,人家是“旧城复兴”或“旧城更新”,而我们是“旧城改造”。

我们的保护意识很差,没有看到遗产的文化价值,只考虑到它的经济价值,没有把它看作是与民族文化的生存密切相关的东西。体现中国文化的特征的,靠的就是这些物质文化遗产,只有先留存这些东西才能提取出民族艺术的精华。

李晓栋:中国历史文化遗产保护工作是否也关系到资金的问题?

阮仪三:对。我们保护缺钱。欧洲一些国家对历史建筑保护的资金一年是几十亿欧元,而我们没有那么多。除了拨款不够,民间的文化遗产捐助体系也没有建立起来。因为文化遗产保护是落到每个人身上的事情。

在国外,遗产保护资金中,民间来源是很大的一部分。民间基金会的保护援助资金在英国占52%、法国占50%,美国一个盖蒂基金会每年投在历史遗产保护上的资金就是二十几亿美元。同时,政府对于民间资金都有免税的政策。

走出文化遗产保护工作中的误区

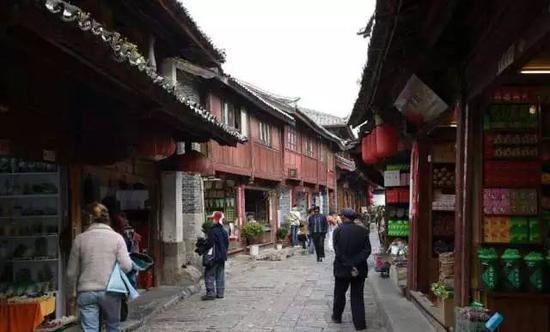

李晓栋:您在1980年代就提出了历史文化名城保护的观念,救出了平遥,之后又有了周庄有了西塘。现在这些地方都获得了很好的保护,并且还带动了地方经济的发展。

阮仪三:只能这样说,近年,我们在历史文化遗产的保护上有了长足的进步,但也带来一些深刻的问题。我保护了平遥、丽江、周庄,但之后这些地方就成为了兴旺的旅游景点,这可喜也很可悲。

保护与开发应该是个良性的循环,应该以“保护”作为历史文化遗产保护的主要目的,而不是盲目“开发”。

比如,周庄,它将旅游门票收人的十分之一用来保护古镇,改善了城市的基础设施建设,改善了居民的居住条件,改善了河网的水源质量。这就是良性的,保护是留存历史文化遗产,而不是过度地开发旅游,用它卖钱。

上世纪90年代后,大家又开始忙着“申遗”,趋之若鹜。但似乎只看中了“世界遗产”背后的知名度与经济效益。但忘了同时也要按照国际规定的要求来开展保护。“九寨沟”变得只有沟没有寨,把寨给拆了。把一个几万年来保存的人与自然的和谐状态给破坏了。

李晓栋:那么在具体的历史遗产保护方法上存在什么突出问题呢?

阮仪三:当然有。比如,到处都在建造复制、仿制的中国的、外国的古建筑,一些专家公开地讲,不用参照1964年《国际古迹保护与修复宪章》的保护修复要求,可以原样复制古建筑。

乌鲁木齐的一家国宝级文物单位将原有的古建筑构件拆除后,用现代的材料进行了“美化”。各地都在造宝塔、造古庙、造城墙。有个城市,请了外国的建筑师来中国建造国外的古建筑,建造英国的、德国的、荷兰的。

本来应该是吸收国外的先进修复技术来保护我们的历史古镇,结果却让人家来造“假洋古董”,使历史文化遗产的真实价值被淹没了,使遗产保护工作又走到了另一个极端。

挖掘一些东西留给后人

李晓栋:那您个人对历史文化遗产保护的理想是什么呢?

阮仪三:我主要从事城市历史文化遗产保护工作,它是固定在土地上的,不可移动的,是与人的生活息息相关的,具有一定的研究价值、文化价值,缺了它不行。原来中国的城市都有着各自的风情与风貌。比如水乡,由建筑、小桥、街巷、河道而构成的整体风貌。

只有先留存这些建筑才能提取这些建筑艺术的精华,你才会去进一步理解城市历史文化遗产的价值。比如留存丽江,就是留存了中国木构建筑的群体。一旦失去,就成了一种文化上的缺失。今天再不抢救,就没有了。

历史文化遗产是不可再生的。原来的几千年的中华民族文化的独特性即将丧失,一个没有历史记忆的城市将是一个毫无文化的城市。

李晓栋:今后,您的工作重心将放在那里呢?

阮仪三:我能力所能及做的,就是要严格按照世界遗产保护的法规保护城市历史文化遗产,留点东西给我们的后人。

历史文化遗产保护工作的艰难,关键是意识,是人的脑袋瓜的问题。我坚守我的理念,我能做好一点就尽力做好一点。我得留一些好东西下来,让它们经得起时间的考验,多培养一些人才。全国就我们这里有古建筑保护专业,还是我这样一个退而不休的人在从事工作,我还在带博士生。

现在的政策是“重点保护,抢救第一”。挑选重要的来保护,用抢救的手段,抢救一些东西出来。要有“慧眼”把它挖掘出来,把它保护起来,提高人们的文化认知与文化修养。另外,以我的名义操作的一个用来扶植历史文化遗产保护的民间基金也在运作中。

文/李晓栋

本文由知事 转码显示查看原文