文|理想国imaginist

因《白先勇细说红楼梦》《红楼梦》(程乙本校注版)先后出版,理想国微信已分享不少《红楼梦》相关文章。许多朋友喜欢,争议也不小,其中最关键的一点就是:《红楼梦》的后四十回究竟是曹雪芹所写还是高鹗续写?

如今流行的观点是倾向后者。但白先勇说:“现在越来越得到认可的一个理论是,后四十回曹雪芹早有了稿子,这稿子佚失了,后来程伟元他们又去一点一点收回来,可能有一些未定稿,是由高鹗修订完成的。我比较偏向这个理论,我觉得不可能是另外一个人写的。”

为什么呢?在今天微信分享的文章里,他以“宝玉出家”、“黛玉之死”两个关键情节为例,给出了自己的分析。

一部红楼,各自表达。套用流行话来表述,每个人心中都有一部《红楼梦》,这也是《红楼梦》之所以伟大的一个证明。但或许不管我们认同什么观点,一个共同的好处就是一遍又一遍地被拉回阅读的现场,拉回这部常读常新的伟大作品。

宝玉出家、黛玉之死,必出自大家手笔

文字整理自《白先勇细说红楼梦》

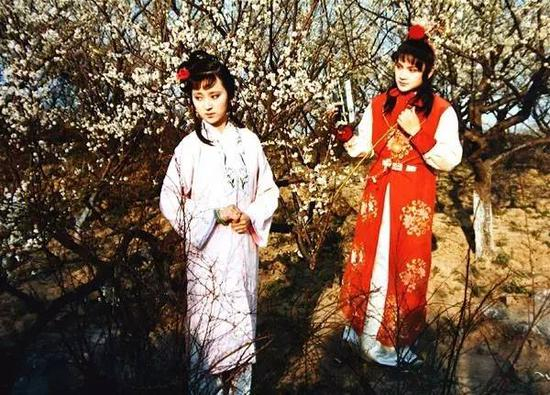

配图为87版《红楼梦》剧照

每个人到这个世上来,同样是历劫,也是走一趟,也是经历红楼一梦。——白先勇

张爱玲的《红楼梦魇》,她也写《红楼梦》评论,把后面四十回痛批一顿,我不同意。《红楼梦》前大半部是写贾府之盛,文字当然应该华丽,后四十回是写贾府之衰,文字自然比较萧疏,这是应情节的需要,而非功力不逮。

宝玉出家、黛玉之死。这两场是全书的关键,可以说是《红楼梦》的两根柱子,把整本书像一座大厦牢牢撑住。如果两根柱子折断,《红楼梦》就会像座大厦轰然倾颓。

1.

贾宝玉的一生是一部佛陀传

我们讲宝玉,就讲他痴、傻,常常我们所谓的圣人,也是痴、傻,中国的传统如此。很多禅宗的高僧,都是痴、傻。外国也是,圣方济各(St.Francis)会跟鸟讲话。在某方面来说,曹雪芹把贾宝玉写成一个像痴傻的圣人一样,一种圣人(Saint),唯其要到痴傻的程度,才能够包容这么大的世界。如果我们倒过来想,贾宝玉是一个很精明、很漂亮的公子哥,这个人怎么写,我不知道了,反而写不出什么来了。

曹雪芹创造这么一个人,《红楼梦》可能可以发展成一部《佛陀传》似的书,前传的悉达多太子享尽荣华富贵,贾宝玉跟他也很相似,一直要经过很多很多生老病死苦,慢慢地看透了,最后出家得到解脱。

我们看《红楼梦》,第一是看贾府兴衰这条线,从开始它的情节发展就指向了贾府的由盛入衰;第二条线是宝玉出家,贾宝玉经过了生离死别,到最后悟道。追寻这两条线索,看这本书才有了脉络。

七十二回以前,贾府怎么从一开始的最盛渐渐衰落下去,这是一条线。第二条线,贾宝玉跟林黛玉之间的情,黛玉的死,对他攸关重要。当然不光是黛玉,还有好几个人物,他们的死亡,他们的遭遇,然后贾府的衰落,对宝玉都是一种刺激、一种启发,最后他出家悟道。我想这两条线大家抓住的话,看这本书就不会觉得混乱。这本书人物很多,情节很复杂,但是不管怎么样,有这两条大的主轴在这里头,大家就能够看得比较清楚。

2.

“情”是宝玉的宗教

中国人讲“情”,跟“爱”又不一样,“情”好像是宇宙的一种原动力,一切的发生就靠这个“情”字,它比那个“爱”字深广幽微。我在美国教书,一碰到要解释这个“情”字最麻烦,用英文讲不清,找不到一个英文字很精准的对应,英文里的love, sentiment, emotion 都不对,都好像没有中题。

曹雪芹是用一个宇宙性、神话性的东西来说这个“情”字,“情”字还不够,还有“情根”,情一生根,麻烦了!《牡丹亭》里面有句话,“情根一点是无生债”,情一生根以后这个债就还不完了。青埂峰下这块灵石,后来变成贾宝玉了。三万六千五百块石头用来补天,剩下的这一块使命更大,它要去补情天,所以贾宝玉到了太虚幻境,看到“孽海情天”四个字,情天难补,他得堕入红尘,经过许许多多情的考验。

空空道人的“因空见色”,是说本来就白茫茫一片,什么都没有,(六祖慧能:本来无一物),因为我们的幻觉,看到好多好多的现象,“由色生情”,情多了就会陷进去,陷进了更深的色的幻觉,“传情入色”,要经过多少彻悟之后,再从里面出来,“自色悟空”,再回到白茫茫一片真干净。

与其讲空空道人是情僧,还不如说最后出家成和尚的贾宝玉才是情僧,他的一生就是《情僧录》。“情”对于宝玉,简直就到了一种宗教的地步,本来应该出世的僧,把“情”当他一生的指标,这很有意思,需要不寻常的解悟。

什么是有?什么是无?什么是空?什么是色?贾宝玉这个时候还浑然不觉。浑然不觉的好!如果这时候懂了,就没有下文了。人生的真昧,人生的命运,警幻仙姑讲给贾宝玉听,他这时候还没开窍。要等到很后头,历经痛苦劫难,贾宝玉第二次再回到太虚幻境来看,那时他懂了,知道了认识的人的命运,他自己的命运,他才大彻大悟。

3.

“情”的觉醒:秦钟=情种

秦氏这个人,是引导贾宝玉对女性发情的一个人物,梦里她的身份是兼美,兼宝钗跟黛玉之美。这么美的秦可卿,有个弟弟秦钟,秦钟跟贾宝玉相会有什么特殊的意义呢?

大家要了解,在明清或者更早一点,中国人没有同性恋、异性恋这种两分法的观念,贾宝玉对秦钟,还有后来对蒋玉菡及其他的一两个男性,有一种特殊的好感。当时不会像现代人去定义及分别同性恋或异性恋,却有对性灵上的特质的喜欢。

秦钟还有一个象征意义在里头,秦氏、秦钟,两个人都姓秦,“秦”谐音“情”,秦可卿对贾宝玉是女性让他在情方面觉醒的一个人,秦钟是男性让他在情方面觉醒的一个人,这两个人又是姐弟,是情的一体两面。

秦氏与秦钟这两姐弟很早就夭折了,对于贾宝玉最后的悟道有很重要的启发性。情一方面是他追求、信仰的,另外一方面又非常脆弱,像林黛玉也是夭折了,一步一步让他知道,情多么地变幻不定。贾宝玉听到秦氏死讯的时候,一口鲜血涌吐出来,现实中他跟秦可卿没有那么深的感情,为什么一下子有那么大、那么强烈的反应?那个时候他已经感受到了,一个引他发情的这么一个女性、一种情的理想,一下子破灭了,这才是他的反应的源头。

原来人的生命,人世间的繁华,那样地脆弱,像秦可卿这么一个人物,在贾家最盛的时候,一下子消失了,十几岁的孩子还无法理解,无法接受。他要一步一步来,当身边的人金钏儿、晴雯……一个个死去,最后黛玉死的时候,他再回到太虚幻境,晓得人的命运原来老早前定了。顽石历劫这个神话架构的寓言,对整本书的意义非常重要,读者跟他一起历劫,每个人都各有所感,某方面也写了我们自己。

4.

赤条条来去无牵挂

宝玉出家的图画已经画好了

从前过农历年一直要过到元宵,正好宝钗这时候过十五岁生日。上酒席了,贾母叫宝钗点戏,这回点了出《鲁智深醉闹五台山》。这出戏当时蛮流行的,到现在,昆曲戏台上面还唱的。这是《水浒传》里的一段,讲花和尚鲁智深到五台山出家,他在寺里面闹事被赶出来,他就喝醉了酒大闹五台山。这本是清初丘园作的一出滑稽戏,整出叫作《虎囊弹》,其中《鲁智深醉闹五台山》这折现在也叫作《醉打山门》。

宝玉说,宝姐姐你专门点这种热闹戏。宝钗就说,你听戏白听了,这个戏里面有一支曲牌《寄生草》,是一套北曲的《点绛唇》,韵律好不用说了,那词藻也是高妙得很。看看:

漫揾英雄泪,相离处士家。谢慈悲,剃度在莲台下。没缘法,转眼分离乍。赤条条,来去无牵挂。那里讨,烟蓑雨笠卷单行?一任俺,芒鞋破钵随缘化!

讲的是鲁智深。宝玉一听,哎哟,怎么这么好!他不光是喜欢,还真戳中了他的心。

宝玉本来就有慧根,一点就通,像庄子《南华经》、《醉打山门》中的《寄生草》对他都是智性上的(intellectual)启发,启发他对人生的看法。这句“赤条条来去无牵挂”,正是最后宝玉出家时候的写照。他光头赤脚走的,而且天降大雪,一片白茫茫的大地真干净。

宝玉出家的图画已经画好了,但还是要慢慢来,一步一步经过很多情关,经过很多的考验。现在这只是听戏而已,听戏中触动了他,回去自己也写了一支《寄生草》。

5.

《芙蓉诔》,其实是为黛玉写的悼文

从晴雯之死过渡到黛玉之死到最后的了悟出家,这之间是息息相关的。晴雯在《红楼梦》里有相当的重要性,不光是她本身,在某方面她也影射着黛玉。

晴雯被赶出去,病在她哥哥嫂嫂家里,没有人理。从前在大观园里,这些丫鬟们也非常受宠,都是锦衣玉食,现在她病在腌臜的床上,口渴了,连一口水都喝不到。宝玉偷偷来看她,她叫快倒个茶给我喝,那个茶杯油腻腻的,茶也不像个茶,晴雯拿起来就一饮而尽,太渴了,完全没人理,宝玉痛得是万箭攒心,那么心疼她。

晴雯跟他一样不拘礼俗,任情直性,她很勇敢、很护主,宝玉觉得她被冤枉,被谗言所害,看到她受这么多苦,受这么多难,激起他一份怜惜之心,宝玉对女孩子怜惜,尤其怜悯她们的命运。黛玉死的时候他也应该是这种万箭攒心的疼,这跟他最后出家有关系的,人生的苦难、各种的悲哀不幸,他看尽了,最终悟道解脱。

《芙蓉诔》在讲什么?第一,讲晴雯的身世,讲晴雯怎么美、怎么好,很不幸被这些人进了谗言,很有《离骚》的文风。屈原一生受谗,所以《离骚》整个就是一个字 :怨,怨之幽深。晴雯受谗致死,受了很多冤屈,不过死了以后,她化作一个芙蓉仙女,他就把她写得神化了。你看讲她是“ 乘玉虬以游乎”,乘那个玉龙在天上遨游,乘那个瑶象之车——美玉和象造的车子,上天下地,又把我们这整个写实的故事拉回到神话世界去。

芙蓉在这个地方很要紧,大家还记得吗?在六十三回的时候宝玉生日,晚上大家在怡红院,把几个女孩子都请来,丫鬟也在一起,大家一边喝酒一边玩抽花签,签上面都有一种花,签诗是讲她们的命运。反正这是一种游戏,大家轮着抽,宝钗一抽,牡丹花,宝钗有点丰满,她像朵牡丹一样富贵堂皇,签诗 “任是无情也动人” ,宝钗这个人很理性,看起来好像不动声色,即使不动情感,牡丹看起来也动人。探春一抽,抽个杏花。轮到黛玉的时候,一抽,芙蓉花,这点很要紧,黛玉的签是芙蓉签,她才是芙蓉仙子。

宝玉写的《姽婳词》有主仆之分,用于晴雯很合适,这个《芙蓉女儿诔》里头有几句,好像希望死了同穴,死了葬在一起,这种话是非常情深的爱人才会讲的。这一篇祭文其实是祭黛玉,黛玉死的时候宝玉性灵已失,失掉了玉,有一天他讲:“不知道如今一点灵机儿都没有了。”写不出东西来了。晴雯是个丫头,还写了一篇祭文祭她,反而没有一篇祭文给黛玉。其实这个时候他已经写了,已经写给黛玉了。

6.

我们似乎听到禅唱声充满了整个宇宙

第一百二十回是《红楼梦》整部书最高的一个峰,也可能是中国文学里面最有力量(powerful)的一个场景。宝玉出家这一幕,小说里面叫高潮(climax),到了高潮的时候,最后画龙点睛。一个主题点睛的时候,要看他怎么写,如果宝玉出家这一场写得不好,写得不够力,这本书就会垮掉(collapse),你看多么重要。宝玉怎么出家?

想想看,如果他是普通人,和尚就剃度一下,礼敬一下。这个不够!《红楼梦》的境界是拔高起来的,它有一个神话架构,宝玉出家是神话架构里最高潮的一段。这段不长,就一个场景(scene),看他怎么写的。

(贾政)抬头忽见船头上微微的雪影里面一个人,光着头,赤着脚,身上披着一领大红猩猩毡的斗篷,向贾政倒身下拜。

你们想想看,一片白茫茫的雪景,船停在那个岸边,忽见有个影子走过来,剃了光头,赤了脚,和尚的样子。雪地里披着猩猩红的斗篷,多么鲜明的景象。一来了,跪下来,向贾政下拜。

宝玉未及回言,只见舡头上来了两人,一僧一道夹住宝玉说道:“俗缘已毕,还不快走。”说着,三个人飘然登岸而去。贾政不顾地滑,疾忙来赶。见那三人在前,那里赶得上。只听得他们三人口中不知是那个作歌曰 :

我所居兮,青埂之峰。

我所游兮,鸿蒙太空。

谁与我游兮,吾谁与从,

渺渺茫茫兮,归彼大荒。

大家记得《红楼梦》开始的时候那块石头吗?本来是女娲炼石补天,炼了三万六千五百零一块石头,三万六千五百块都用光了,就是那一块石头没有用上,留在大荒山、青埂峰下,青埂峰—情根峰,这块石头化为宝玉就是情根,这时候尘缘已尽又回去了。可以想象得到在雪地上,一僧一道飘然而去,一大片白茫茫的雪,响彻大地的歌声传过来了。

《红楼梦》这个画龙点睛式的结尾,恰恰将整本小说撑了起来,其意境之高、其意象之美,是中国抒情文字的极致。我们似乎听到禅唱声充满了整个宇宙,天地为之久低昂。宝玉出家,并不好写,而后四十回中的宝玉出家,必然出自大家手笔。

接下来看黛玉之死——

7.

林黛玉跟杜丽娘这个女孩子最相近

宝玉听了《醉打山门》之后,大有启发,到最后他说,我也是“赤条条来去无牵挂 ”。黛玉听了《牡丹亭》的“则为你如花美眷,似水流年 ”,听得黛玉惊心动魄。我们都知道《牡丹亭》的故事,杜丽娘为情而死,为情而生,到了那个地步,情简直是一种形而上的(metaphysical)、隐喻式的力量,所以它比西厢又高了一层,变成爱情神话了。《牡丹亭》上承西厢,下启红楼。《西厢记》当然对于汤显祖有很大的影响,下面更是启动了《红楼梦》。曹雪芹好几个地方都引用《牡丹亭》里的曲及回目,元妃点戏也点了《牡丹亭》。汤显祖对于情的解释与设计影响了曹雪芹,《红楼梦》更往前走了一步,对情的解释更广、更宽、更博。

黛玉听曲,她是特别有慧根的人,一听,心中有所感。她一直能感受到自己命运的。她是绛珠仙草到这个世界上来还泪的,这一点她冥冥中似乎感觉到了。她的感悟,到二十七回,她重要的一篇自挽诗出来了,那就是《葬花词》。她从花感悟到生命的局限,所以她要葬花,她又听到这段【皂罗袍】:“ 原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。 ”本来一片姹紫嫣红,杜丽娘一进去的时候,只看到断井颓垣。可能在这所有人物里面,林黛玉跟杜丽娘这女孩子最相近了。

第一,两个人都很年轻;第二,对爱情的追求非常执着,甚至可以死。林黛玉焚稿断痴情,为了这个情,最后把自己烧掉。杜丽娘也是为情而死。不是元妃点了四出戏吗?中间有《离魂》,就是暗伏黛玉之死。林黛玉跟杜丽娘最相近的,就是对于时光、青春、生命流逝的敏感,杜丽娘年方二八,已经感受到这个威胁,感受到自己芳华虚度,所以才有春末游园的感慨。这也就是我们中国抒情诗的一个大传统,伤春悲秋。从一开始到现在,不用说唐诗宋词,就是到了明朝的传奇,这个大传统一直持续,尤其在《牡丹亭》里面,又往前推了一步。

《惊梦》的折子,它有许多曲牌连起来,《寻梦》那一折,更是有十七个曲牌连起来,讲的就是伤春悲秋,一步一步,写得好极了,写得美极了!把宋词又往前推了一步。大家有空可以去看看《寻梦》那几折,莺声燕语落花纷飞。在《惊梦》的时候,女主角的梦中情人柳梦梅出来了,一开头就唱 “则为你如花美眷” ,像你那么美的一个人,很可惜啊,“似水流年” 。我想黛玉听了这一句非常警觉,无论多么美的如花美眷,抵不住似水流年,再好的鲜花也挨不过秋冬。黛玉一听“ 心动神摇 ”,刺激到这个地步。最后讲荼靡花, “开到荼靡花事了” ,春天已经没有了,最后的收尾是惜春、伤春,欢乐底下一种暗暗的哀伤。

我想,黛玉听的这个曲子,乾隆时代是这个调调,现在还是这个调调,不要小看这个曲子,我十岁的时候就是听的这个。那时在上海看梅兰芳跟俞振飞演的《牡丹亭》,演的就是《游园》中【皂罗袍】这一段,十岁的孩子听进去了,我大概没有心动神摇,但也深深印在脑子里了。几十年后我就制作了青春版《牡丹亭》。

《葬花词》不光是黛玉的自挽诗,也是挽一切美好短暂的东西,挽那些落花,也代表对所有短暂繁华的一种哀悼,对文明高峰将渐渐走下坡的哀悼。伤春悲秋的抒情诗传统,到了这个时候,可能是个顶点,再往后,可能找不出一首这样的诗。从汤显祖的《牡丹亭》 “原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣” 那个系列下来,到了《葬花词》,又翻起一个高峰,这是抒情诗的传统特别动人的一章,因为它又涉及了黛玉的一生,有一出戏剧在里头,所以我们念起来,感受特别深刻。

黛玉常常会有感身世孤零,这个时候她就作诗,借着诗来叙述自己的内心世界。从《葬花吟》、菊花诗,秋夜写的感怀诗,一直一直过来,每一个阶段都指向她最后的悲剧,指向她的死亡。

8.

焚稿断痴情:题诗手帕的千里伏笔

第三十四回,宝玉挨打了以后,黛玉跟他的感情又深了一层,之前,两个人已经交心了,此刻更进一层,等于有了信物。

这里林黛玉体贴出手帕子的意思来,不觉神魂驰荡 :宝玉这番苦心,能领会我这番苦意,又令我可喜 ;我这番苦意,不知将来如何,又令我可悲 ;又来了悲喜交集! 忽然好好的送两块旧帕子来,若不是领我深意,单看了这帕子,又令我可笑 ;再想令人私相传递与我,又可惧 ;我自己每每好哭,想来也无味,又令我可愧。如此左思右想,一时五内沸然炙起。黛玉由不得馀意绵缠,令掌灯,也想不起嫌疑避讳等事,便向案上研墨蘸笔,便向那两块旧帕上走笔写道 :

一

眼空蓄泪泪空垂,暗洒闲抛却为谁?

尺幅鲛绡劳解赠,叫人焉得不伤悲!

二

抛珠滚玉只偷潸,镇日无心镇日闲 ;

枕上袖边难拂拭,任他点点与斑斑。

三

彩线难收面上珠,湘江旧迹已模糊 ;

窗前亦有千竿竹,不识香痕渍也无?

湘江,潇湘妃子,这些诗讲的是一个字 :泪!记得吗?太虚幻境里面,不是说她“ 想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得秋流到冬,春流到夏”!她是来还泪的,所有的情都在泪里。宝玉给了她这个手帕,她在上面写了她自己的生命。

一本杰出的小说,一定有几场非常有力量,可能是作者处心积虑安排、剪裁的。其实从黛玉葬花开始,就一直在铺排她最后的结局,后四十回写黛玉之死,的确是前面的设计,在这里实现了,发挥了它的力量。黛玉之死,一步一步安排很多征兆,大家记得中秋夜她在联诗的时候吗?最后一句是“ 冷月葬诗魂 ”,点出了最后焚烧诗魂的结局。晴雯死了,宝玉写了《芙蓉诔》祭悼,无意间对她讲一句 :“ 茜纱窗下,我本无缘。黄土垄中,卿何薄命。 ”注意,茜纱窗是黛玉住的潇湘馆的纱窗,祭晴雯变成了祭黛玉。到了闻秋声抚琴的时候,“嘣”的那个君弦断掉了,弦断人亡。这一连串下来,都在准备这一场,如果这一场接不上前面的铺陈,那就失败了,整部书就要大打折扣。

焚稿断痴情,我讲了那个手帕有用处,那么早的时候出现了,中间大家还记得吗?“感秋声抚琴悲往事”那一回,她在翻旧东西的时候,又看到这两块手帕,很感触他们小时候那种很亲近的感情,掉下泪来。那等于又提醒读者一下,这两块手帕的存在。这个时候发挥最大的力量了。

这就是好小说,黛玉要表现她自己的那种决绝,怎么表现呢?哭喊不出来,吐血也没用了,这个时候就是焚稿,用火烧诗稿,也就是焚她自己,自残,自焚,自己烧掉,一点不留,“我的情在这世界上通通不留”,这个时候你会觉得,黛玉不再是那么柔弱,这样一个弱柳扶风的女孩子,她要维持她的尊严(dignity)。她的爱情被这些人这样子捉弄,爱情对她来说是神圣的,是唯一的,是胜过生命的东西。她的爱情被践踏,贾母、王夫人不了解她、唬弄她,怎么宝玉也不出来为她辩护、说话?这世上再没有人了解她这份情了,要把它烧掉、焚掉,她是决绝的,突然间你会感觉这个人物变大了,她的层次(dimension)丰富了,不再光是柔弱无助,她掌握自己的命运了。自己焚掉稿,自己了掉这段情,黛玉的个性在这个地方一转,写得好!而且是用那两块手帕发挥作用。

黛玉之死是这本书的大高潮。我们回到第五回太虚幻境的《红楼梦》十二支曲子,等于是对金陵十二钗的挽歌。

第一首〔终身误〕,讲宝玉、黛玉、宝钗三个人的关系和命运。“都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。”虽然是金玉良姻,宝玉心中最恋的还是木石前盟,就是绛珠仙草和神瑛侍者缘定在灵河畔的前世盟言。“空对着,山中高士晶莹雪”;虽然是对着薛宝钗,雪就是薛。“终不忘,世外仙姝寂寞林。”还是忘不了黛玉。“叹人间,美中不足今方信。”人生的美中不足现在信了。“纵然是齐眉举案,到底意难平。”虽然宝玉跟宝钗是一段美满姻缘,像梁鸿、孟光夫妇间举案齐眉、相敬如宾,可是心中还是有遗憾的。

第二首〔枉凝眉〕,讲的是宝玉跟黛玉之间的缘分。“一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。”指绛珠仙草、神瑛侍者。“若说没奇缘,今生偏又遇着他”;若没有奇缘怎么偏偏又遇他呢? “若说有奇缘,如何心事终虚话?”如果有奇缘,最后又是一场虚话。“一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂。一个是水中月,一个是镜中花。”他们两个那一段情终是镜花水月。“想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得秋流到冬,春流到夏!”这是哀悼他们两人之间以泪还情、泪尽就人亡了,这眼泪哪禁得起流那么多啊!第五回的时候那两首挽歌,哀挽宝黛之间的爱情如水中月、镜中花,最后还是一场空。

好,后四十回收网了,那些故事的情节一个个收尾,才能自圆其说,整本小说才有比较完善的架构。当然很多红学家研究,说曹雪芹这本书后四十回不是他写的,是高鹗续的。但是现在越来越得到认可的一个理论是,后四十回曹雪芹早有了稿子,这稿子佚失了,后来程伟元他们又去一点一点收回来,可能有一些未定稿,是由高鹗修订完成的。我比较偏向这个理论,我觉得不可能是另外一个人写的。另外一个人写的话,第一,这个千头万绪处理得那么好 ;第二,人物的语气笔调接得那么顺,哪个人该那时候讲那话,能够连贯。第三,有几回写得那么样精彩,比如黛玉之死,我觉得那个感情应该是原来的作者写的。

曹雪芹写这本书,现在已经肯定有很深的自传成分在里头,所以他写起来等于是一本《追忆似水年华》,前面写得兴高采烈,后面写得满腔悲哀愁绪。某一种了悟之后,他对人世间有那么深刻的怜悯(compassion),如果是另外一个人,没有实际经历过像曹雪芹家里的事情,后面四十回哪有可能跟他一样,有那么深层的感情在里头。

本文由知事 转码显示查看原文