文|坐井观天

边疆民族帝国的治理智慧

宋之后的征服性王朝,辽金只有半壁江山,蒙元从统一中国到被明朝所灭不到90年,而满人所建立的清朝,不仅持续了275年,而且奠定了现代中国的基本版图。过去史学界过于沉湎于中原文化中心论,将清朝的成功视为是中原文明同化了满族的结果,事实上,作为最后一个王朝帝国,清朝所留下的众多政治、文化遗产,有的是中原文明的历史传承,但更多的却是满清作为北方民族自身的独创。

清朝改变了三千年中国历史的中心与边陲概念。中国的文化与地理中心,一直在汉民族云集的黄河和长江流域。中原王朝向南方的扩张,几乎没有遇到太大的抵抗,因为南方同为农耕民族,但缺乏中原的高级文明,故以中原先进的农耕技术、典章制度、儒家礼仪同化南方蛮夷,易如反掌。

然而,中原王朝向北方的扩张却麻烦得多。长城是中国的一条农耕民族和游牧民族的分际线,在西汉和盛唐,虽然中原王朝屡次打败过匈奴、突厥,但从来没有稳定有效地统治过草原区域,也没有真正征服过在大草原纵深地带生活的游牧民族,使其成为忠诚的中原王朝臣民。而那些被中原文明所同化的,多是进入农耕区域、改变了自身游牧习性的“内蛮夷”而已。那些处于长城周边的游牧、森林民族,则过着农耕和游牧的混杂生活,较多受到中原文明的影响,同时又保持着自己的民族特性。

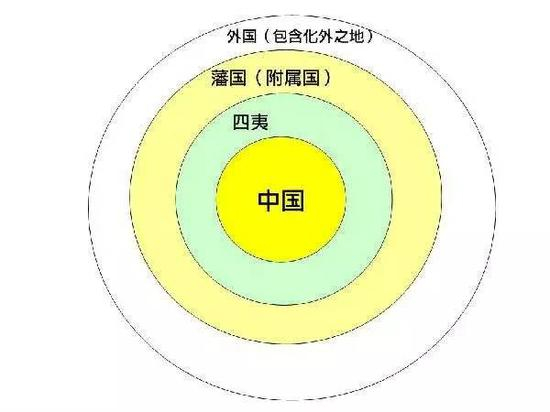

以儒家为代表的中原文明,其宗法伦理和礼乐典章,皆以农耕生活为本,与游牧习性大相其异。从农耕到半农耕半游牧再到草原森林高原区域,形成了中原王朝帝国特有的中心与边陲之分,这种区分既是地理的,也是文化的;是自然形成的,也是人为建构的。一个帝国,既然有中心与边陲之分,乃意味着其统治的有限性,无论其文化的声望还是治理的效力,从中心到边陲,都有逐级递减的效应,这是天下“差序格局”的基本空间特征。

然而,宋之后边疆民族的征服性王朝,改变了这一中心与边陲二分的“差异格局”。日本学者杉山正明在《忽必烈的挑战:蒙古帝国与世界历史的大转向》一书中,分析了蒙元帝国创造了一个融合了草原的军事力、中原的经济力和穆斯林的商业力的复合型治理体制,但因为缺乏宗教和文明,只是一个“没有意识形态的共生”,曾经横跨欧亚大陆的蒙古大帝国很快就分崩离析。

然而,另一个征服性王朝清朝就不同了。清王朝以异族入住中原,成为中国的主人,从女真人演变而来的满人,其生活习性介乎于农耕、游牧、渔猎之间,其与在草原深处漠北地区起家的蒙元帝国不同,满清政权既容易接受农耕为本的儒家汉文明,也顽强地保持了满人文化的独特性。汉满文化,既有融合,也有区隔。一旦入主中原,首先要证成的,是自身王朝的正统性。以往的中原王朝,其正统性一在儒家义理,二在夷夏之别,二者之间不存在矛盾冲突。对于满清而言,接受儒家义理并不困难,如同他们接纳农耕生活一样,这种接受不仅是工具性的,而且是价值性的,从康熙到乾隆,他们对中原文明是真心膜拜,其对儒家经典之熟悉,不在一般儒家士大夫之下。

清朝作为征服性王朝的合法性,首先来自对中原文明的传承。但传统王朝正统性的第二个因素夷夏之别,显然对满清这个异族政权不利。于是,清朝统治者更多地将法家意义上的大一统(一统天下、开拓疆土)作为其王朝合法性的最重要理由。清初多尔衮与史可法来往文书之中,同样引《春秋》的大一统之义“尊王攘夷”,史可法取的是汉满之别的“攘夷”,夷夏之别的背后是天下价值的绝对性;而多尔衮强调的是法家式的“尊王”,对疆土的开拓和国力的提升。

近年来,有关新清史的争论持续不断,旧清史强调作为少数民族如何被汉民族主流文化同化,而新清史则强调满清文化的特殊性。事实上,正如赵刚所分析的那样,清朝帝国的成功既不是满清特殊性,也非汉文化同化说,其合法性乃是建立在王朝认同上,清王朝成功地实现了前所未有的大一统,天下归一为一个有明确疆域的多民族帝国。

清王朝帝国与汉唐的中原王朝帝国不同之处在于,汉唐大一统背后凭借的是以中原文化为中心的文化辐射力,从中心到边陲,形成等级性的“差序格局”,它与帝国的“郡县--羁縻-朝贡”同心圆治理秩序保持了文化与政治的同一性。而作为边疆民族的满清所建立的,是一个与中原王朝不同的多中心、多民族的统一帝国。清朝成功地将原本难以和平共存的农耕民族与草原民族整合进同一个帝国秩序之中,中央政权的权力范围第一次有效地深入到北方的森林、草原和西部的高原、盆地,形成前所未有的大一统天下,到了乾隆中期之后,一般文献上所说的“中国”不再是指中原的汉族地区,而是指的是一个多民族的大一统王朝国家。

为什么汉唐盛世可望不可即的帝国梦想,到了满清异族政权那里反而得以实现?

这首先要从农业民族与游牧民族的不同性质谈起。葛剑雄教授指出:中国历史上农业民族的政权,其稳定的疆域一般不超过当时的农牧业分界线。农业民族不具有统一中国的条件;相反,牧业民族却能做到这一点。中国农业区的统一是由汉族完成的,但历史上农业区和牧业区的统一都是由牧业民族完成的,牧业民族的三次南下为中国的统一作出了更太的贡献。第一次南下是东汉后期到隋唐,第二次南下从唐朝中后期到蒙古建立元帝国。第三次则是满族南下建立清朝,最终完成了统一中国的伟业。

满人虽然来自大兴安岭的密林深处,却是一个具有一流政治智慧的民族。在历史上他们长期在农耕民族和草原民族的夹缝之中求生存谋发展,曾经被征服过,也征服过别人。他们深谙两种不同文明的差异与不可调和,一旦入主中原,获得中央政权,重建大一统帝国,历史上积累的生存经验便转化为满清统治的政治智慧。

清朝建立的大一统,与秦始皇建立的大一统不一样,不再是“车同轨、书同文、行同伦”,而是在一个多民族的帝国内部创造了一个双元的政教制度。在汉人地区的本部十八省,清朝继承了历代的儒家礼乐制度,以华夏文明治理华夏,而在满蒙藏边疆地区,乃以喇嘛教为共同的精神纽带,而在治理方式上更具有多元、弹性和灵活性,以保持历史的延续性。于是,从蒙元到大清所呈现的征服王朝帝国,就与中原王朝的汉唐不同,不是宗教、文化、政治上的一统天下,而是文化多样性的和谐、双重体制的并存。

双重体制并非自清代才有,在中国历史当中,可谓源远流长,南北朝时代北方朝代以皇帝和大单于并称,唐代的唐太宗既是皇帝,又是天可汗,而与两宋并列的北方王朝辽、金对汉人和边疆民族实行的也是双重体制。到了清朝,这套双元体制最后得以成熟:孔庙与喇嘛庙同时是国家祭祀的宗庙,六部之外,设立理藩院分管蒙藏回事务,而处于农耕和草原交界之地的承德避暑山庄,不仅是皇帝的夏宫,最重要的是接见蒙藏地方领袖和各国来朝朝贡使节的宫殿,与面向中原的紫禁城迥然有别。

一个多民族帝国面临的最大威胁,乃是内部的四分五裂、自我解体。那么,大清帝国的同一性建立在什么样的基础之上?一言而蔽之:普世的王朝认同。无论是汉人士大夫、蒙古大公、还是西藏活佛、西南土司,虽然宗教、文化和典章制度千差万别,但他们都认同同一个满清君主。而作为国家的唯一象征符号,清帝在不同的民族那里的称呼是不一样的,在汉人这里是皇帝,在蒙古大公那里,是草原盟主大可汗,而在藏人那里,则是文殊活菩萨。巫鸿通过对雍正皇帝的画像的研究,发现雍正被描述为不同的形象:儒家文人、蒙古大公、西藏喇嘛、欧洲贵族和道教圣人,以此表明清朝皇帝有多重的文化身份,是不同民族、宗教和文化的普世君主。

清朝帝国的国家认同,核心是以王权为象征的政治认同,王权的背后,不仅有暴力,也有文化,但这个文化却是多义的,一个王权,各自表述。汉族士大夫会在儒家文脉里面肯定清王朝的统治合法性,蒙古大公和西藏活佛则在喇嘛教的传统之中认可王权。作为一个不同民族、不同宗教的共主。乾隆皇帝同时学习汉、满、藏、蒙、维语,以保持帝国的文化多元性。

在一个多民族帝国之中,文化是多元的,每个民族和地方都得以保持自身的宗教和文化的原生态和完整性,而在治理方式上也是因地而异、因民族而别,有相当大的自主性,不同的民族、地域只须在国家层次上认同同一个君主。这样,清帝国改变了帝国传统的中心、边陲之分,形成了中原与边疆并列、多民族、多中心、多宗教、多重体制的帝国形态,这种内部高度异质化和多元性的帝国形态,与之前华夏中心主义的中原王朝有别,也与高度同质化的民族国家不同。然而,正是这种打破了中心与边陲之分、看似松散的多元性大一统帝国,既有效地解决了不同民族的共生和谐,同时也保持了国家的完整和统一性。

姚大力指出:古代中国的国家建构,有两种不同的国家治理模式:一种是秦汉中原王朝的郡县制,另一种是蒙元和满清边疆帝国创造的多元宗教和治理体制。以往的中国历史,过于强调秦汉体制的正统性和重要性,但秦汉的郡县制,从来没有真正统一过中国,更无法解决农耕民族与游牧民族的对抗问题,倒是由边疆民族创造的、到清代成熟的多元宗教和双重治理体制,有效地解决了农耕民族与游牧民族的并存共生,并最终将农耕民族视野之外的广袤的边疆,从草原、戈壁到高原森林,统统列入了中国的版图。

当然,这两种国家治理模式,没有严格的界限,清代的双重治理模式,个中包含了秦汉模式的郡县制,而对边疆民族的富有弹性的治理方式,也非自清代开始,分封、羁縻和土司制度,在汉唐就是中原王朝统治少数民族的成熟政策,只是其政策的有效半径多为南方的“蛮族”,而无法将更为彪悍的北方草原民族纳入长治久安的统治范围。

而善于从历史中学习、又有与北方民族交往丰富经验的满清统治者,在郡县制的基础上,发展出一套对汉民族与边疆民族分而治之的双重治理模式,一方面,通过拥有多元象征符号的王朝认同,保持国家的政治同一性,另一方面,又将多元治理作为王朝的长期国策,以此保持各民族宗教、文化和制度的多样性。

以往的中原王朝在征服之初容许少数民族保有地方的自治性,但最终总是强求改土归流,希望达致一个政治和文化大一统的汉化中国。但作为少数民族政权的满清帝国,没有中原王朝汉化中国的野心,也不存满化中国的企图,它像19世纪的大英帝国那样,在各个不同的统治区域,打造一个忠诚于帝国的上层精英阶层,但在基层治理结构上保持各自的历史文化延续性。如此看拟松散的治理,反而让帝国的统治长治久安。

而一味试图汉化、实现政治和文化大一统的中原王朝,也像近代的法国殖民当局那样,在所到之地,不顾当地的风土人情,迷信社会、政治和文化的全盘改造,以整齐划一的方式打造统一的帝国,反而激起各地的强烈反弹,最后难以逃脱大一统帝国分崩离析的宿命。

然而,建立在普世王权基础上的满清政权,也有一个致命的弱点,虽然它部分接受了中原的汉儒家文明,却由于自身的异族身份,无法将王朝的正统性与中原文明实现完全的同一,而双重宗教和双重治理体制又使得帝国始终缺乏一个与国家同一的文明及其制度。而一个强大的帝国的背后是需要有一个深刻的同一性文明的,亚历山大的马其顿帝国,其背后是传播到整个地中海地区的希腊文化,罗马帝国则是罗马法为中心的罗马文化,而近代的拿破仑帝国不仅将大陆法传播到整个欧洲,而且也带去了普世的启蒙文明。以往的汉唐中原王朝背后凭借的正是儒家汉文明。

但多民族、多宗教的清王朝则稍逊风骚,它在国性认同上是多元的,也是暧昧的,因而“我们是谁”的同一性问题对清帝国来说,一直是持之不去的隐患。汉文化的中国与大一统王朝的中国,这原先在中原王朝不成问题的“中国”认同,却在少数民族当政的清代,撕裂为两个“中国”之间的紧张。当帝国的王权统治还很强大的时候,这一问题不会浮出表面,到了晚清,当内忧外患的王朝危机日趋严重,汉文明中国与王朝中国之间的冲突与紧张便突出,在外来的族群性民族主义潮流推动下,清朝的合法性最后发生了动摇,到1911年延续了275年的帝国寿终正寝,但清帝国留下的多民族、多宗教的“五族共主”的历史遗产,通过清帝逊位诏书的法律形式,转型为“五族共和”的中华民国。

天下体系与列国体制

郡县、册封、羁縻、土司,皆是中央王朝直接或间接统治的区域,在中华帝国天下体系的最外一环,乃是朝贡国。中央帝国与万邦来朝的朝贡体系,构成了古代中国以华夏为中心的国际关系。

以西方为中心的近代国际体系以法为中心,但古代中国的朝贡体系则以礼为中心。朝贡体系是一种国际政治,周边国家通过礼物的进贡确认对中央王朝的臣服与效忠;皇帝也以加倍的恩赏表达对藩属国的体恤和保护;朝贡体系也是一种的特殊贸易,它以不对等的物质交易显现国际关系的等级秩序;朝贡体系又是一种文化礼仪,它通过周期性的朝廷典礼将汉字文化与礼乐典章推广到周边国家,建立中华文明在天下的文化霸权。

根据滨下武志的研究,按照来自中央影响力的强弱顺序,朝贡可以分为由近到远的几种类型:西南诸州土司、士官们的朝贡,羁糜关系下的朝贡(如东北的女真族),同为汉字文化圈的藩属贡国(如朝鲜、安南),双重关系的朝贡国(如琉球),位于天下秩序外沿的朝贡国(如暹罗),表面是朝贡国,实际却是平等的互市国(如俄罗斯、欧洲渚国)。朝贡体系显示了一种维护中国中心的外部等级关系的结构,是国内秩序的扩张,是帝国对外的延续。

过去的研究总是将天下体系视为中华帝国对外关系的全部,然而,在任何朝代里面,总是有中华文明的恩泽与和中央王朝的统治鞭长莫及的化外之地,而由于地理接近的缘故,又不得不与这些“蛮夷”们交往,甚至处于长期的对抗与战争,于是在天下体系之外,一直存在着列国体制。

中华帝国有化内之地和化外之地之分,对于那些处于对抗的蛮夷国,中原王朝对之无力以朝贡体系笼络之,只能将之看作对等的他国,比如汉朝的匈奴、唐朝的突厥、吐蕃、南诏、两宋的西夏辽金,明代的瓦刺、鞑靼、清朝的俄国等等。中央王朝通过盟约的方式与这些列国消除对抗,换取短暂的和平。比如西汉初期与匈奴的和亲协议,唐中叶与吐蕃的盟约关系、两宋与辽金以玉帛换和平的协议、清朝与俄罗斯签订的尼布楚条约、恰克图条约等等,都不是以等级性的朝贡方式,而是承认平等的列国关系,对外签订的国与国协议。不过这种承认,并非现代国际条约制度的主权确认,只是古代世界诸国之间达成妥协、获得和平的权宜之计。

中华帝国在化内之地是天下体系,在化外之地乃盟约制度,而何谓化内、何谓化外,又随国力而变化,那条边界常常是相对的、变动的。当匈奴是处于对抗冲突的军事对手时,便是化外之地,一旦屈从来朝进贡,便是五服中的荒服,化内之地中的外蛮夷。从兄弟之国降格为外臣。对于中原王朝来说,列国体制是从属性的不得已之举,而君临天下的朝贡体系永远是理想的世界秩序,只要有足够的实力,总是力图将将羁縻关系进而改土归流,将周边的盟约之国化为外臣或朝贡国。

然而,对于中国的国际关系而言,唐中晚期是一个历史的转折点,之前中原王朝独大,是天下国家,之后便被四周国家包围,成为列国体制。这种颓势,直到边疆民族王朝蒙元和满清的出现才得以扭转。但即使在疆域最广阔、国力最盛的清朝,当一个更强大的近邻俄罗斯出现之后,清朝也只能以平等的国家对待之,中俄尼布楚条约是中国签订的第一个接近现代国际法的国家之间的盟约,虽然康熙皇帝并不喜欢它。

从秦汉之始,中华帝国的对外关系便是天下体系与列国体制的并列、等级性的朝贡关系与平等的互市制度互补。华夏中心主义的帝国秩序是有限的,却又常常处于无限的扩张想象之中。究竟何时何地采纳何种制度,天下秩序与列国体制界限何在,皆在时势与一念之间,全无明确的分际。这就如同郡县制与分封、羁縻制的界限一样,都是灵活多变,无一定之规。

古代中国既有朝贡体系之传统,又有列国体制之经验,这两种相互渗透和转化的记忆构成了中国对外关系的重要历史资源,即使到了晚清之后被迫介入西方为中心的国际条约体系的时候,作为历史遗留的基因,依然发挥过影响。

坐井观天ID:china_2049

本文由知事 转码显示查看原文