文|中东研究通讯

劳工犹太复国主义是由在巴勒斯坦的犹太劳工政党所奉行的思想,1977 年以前(尤其是1963年本一古里安辞去总理职务以前)以色列政府执行的也是这一思想。

独立前,巴勒斯坦的劳工政党为数不少,并几经分合。到建国前夕主要有巴勒斯坦工人党(马帕)、统一工人党(马帕姆)、劳工联盟和巴勒斯坦共产党。 在上述党派中巴共的思想最为激进,它反对犹太复国主义,因而政治影响不大. 其他党派则较为温和.而观点最温和、影响最大的当属马帕伊(Mapai)。

劳工犹太复国主义理论主要包含了四条理论支流:结合政治实践途径和传统犹太教理想的犹太复国主义、主要继承自青年工人党的大卫·戈登民族主义、承接于劳工联盟的犹太化社会主义以及建国之后成为主流的古里安国家主义。

作为一套居于政治光谱中左翼的理论体系,劳工犹太复国主义坚持犹太教义的训诫,秉持集体主义的态度,借鉴社会主义的经济发展思路,运用国家主义的社会建设手段,以追求饱含民族主义色彩的目标与价值——在先辈的土地上建立并复兴犹太民族国家。

正如犹太复国运动进程所呈现的,在众多的犹太复国主义理论当中,劳工犹太复国主义对于犹太民族复国理想的最终实现及以色列的建立起到了决定性的作用。以该思想学说为指导,犹太民族的复国愿景由理想转化为运动,并取得实质性突破。

作为以色列建国政党的意识形态,劳工犹太复国主义不仅是民族复国运动得以成功的思想保证,还塑造了这个新生国家的社会形态。它对于以色列的影响全面且深刻。

另一方面,虽然居于社会思想的主流,但该理论体系绝非完美。以色列成立带来了社会状况的巨大变化。理论体系在既有缺陷被放大的同时,未能及时回应社会情势的变更。为此,以色列工党和劳工犹太复国主义都付出了沉重的代价。

理论的现实贡献

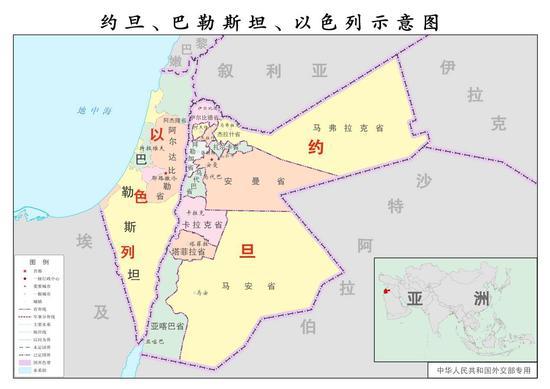

以色列地区示意图

来源: onegreen.net

首先,劳工犹太复国主义凝聚和团结了处于流散状态下的犹太民族。对于犹太人问题的解决,各国曾设想过「巴勒斯坦方案」、「乌干达方案」、「美国方案」甚至是「中国方案」,犹太人自己也曾犹豫不决。

但劳工犹太复国主义对于复归故土的执着和坚持,使得大多数的犹太民众形成共识,确定以色列地(The Land of Israel)才是终结民族流散的归宿。

在此基础之上,以劳工犹太复国主义思想为指引,由以色列工党领导的几次「阿利亚运动(Aliya)」使得大批散居世界的犹太人移居巴勒斯坦地区(希伯来语「阿利亚」直译为「上升、攀登」,是描绘犹太民族向故土移居的专有名词。至1948年以色列成立,前后共有5次阿利亚运动,吸引了45万移民来到这一地区。其中,第2至4次阿利亚运动具有显著的劳工犹太复国主义色彩)。

同时,延续该理论号召犹太人移居以色列的观点,马帕伊政权在建国之后先后颁布了《回归法》和《国籍法》,为全球各地犹太人的回归提供便利。

怀抱着对美好生活的共同向往和达成复国梦想的兴奋喜悦,犹太民族从四面八方向以色列汇集。

其次,劳工犹太复国主义为民族复国梦想的实现提供了路径。由于缺乏实践指导,犹太民族复归先祖故土的愿望绵延近2000年,这种局面最终被劳工犹太复国主义终结。

面对巴勒斯坦地区贫瘠荒芜、人烟稀少的恶劣条件,劳工犹太复国主义以农业为切入点,鼓励全体移民先驱投身到农业劳动中去。

这样的努力为以色列农业取得瞩目成就埋下伏笔,也为该地区的经济奠定根本基础(以色列的国土面积中沙漠占比高达67%,但该国凭借农业经验和滴灌技术使得粮食自给率达到95%)。另一方面,以该理论为指引的「基布兹(Kibbutz)」社区契合自然状况,集聚成员力量为本地区工农业做出突出贡献。同时,在劳工犹太复国主义的影响下,以色列的工业化进程得以迅速展开。

以色列的基布兹农庄

同时,劳工犹太复国主义助力犹太国务家为以色列事务争取国际支持。领导犹太民族复国运动的政治家们,视劳工犹太复国主义理论为指导思想,并且以其务实的理论取向为政治交往的行事准则。这些政治家在国际舞台上八面玲珑、纵横捭阖,极尽所能地为复国运动和以色列发展争取合力,营造安全环境。

在这样的背景下,他们为以色列争取到包括《贝尔福宣言》(Balfour Declaration)、苏东国家援助和美国安全保证在内的巨大政治利益,对于该国生存至关重要。

理论存在的缺陷

第一,劳工犹太复国主义理论体系的内部结构失衡。在复国运动时期,民族复归这个共有目标为这套理论体系的思想要素构造了合作平台,各项理路大致能够相辅相成,理论体系的结构也基本平衡。但是,以色列成立之后,劳工犹太复国主义体系原有的平衡被打破,各项理路合作互动的局面消失。

首先,古里安国家主义呈现一家独大之势。复国运动的历程使得以色列政坛具有浓厚的强人政治色彩,执政党领袖古里安享有明显优势,其代表思想也因此成为该国政治实践中的重要准则。并且,古里安国家主义强调对社会力量的集中调用,顺应了这个新兴国家提升实力维护安全的发展需求,从而符合逻辑地凸显于既有体系之中。

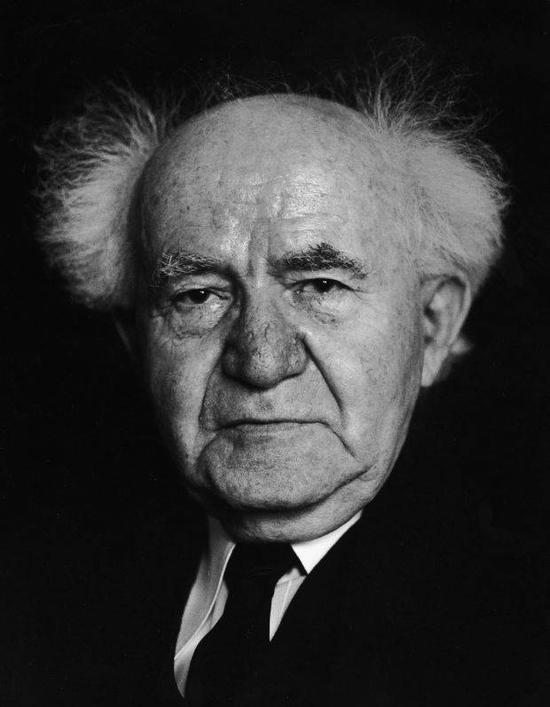

以色列首任总理本·古里安,工党创办者之一。

其次,民族主义学说与劳工犹太复国主义离散。因强调劳动意义而同犹太化社会主义形成呼应的戈登民族主义,随着社会经济的完善逐渐失去了理论存续的土壤,在劳工犹太复国主义理论体系中的重要性不断下降。

与此同时,几次中东战争之于以色列好似一剂强心剂,以「弥赛亚救世说」和追求「大以色列」为代表的激昂民族主义情绪在该国抬头,并吸引了可观的追随者。这样的民族主义学说动能巨大,既有理论体系的框架难以将其消化,致使其同右翼政治思想结合。

再次,犹太化社会主义思想的理论追求被牺牲。犹太化社会主义认为以色列只有以社会主义国家为发展目标才能达到犹太民族的彻底解放。但面对国家主义和民族主义的夹击,犹太化社会主义在现实环境中有心无力。以色列建国之后,古里安对这条理路的遏制更使得相应的理论追求无从安放,最终化作历史。

第二,劳工犹太复国主义理论的社会回应能力不足。随着国家的建立,以色列由革命型社会迅速转变为建设型社会。社会性质的更迭带来主要任务的转变,维系和建设这个新兴国家成为中央政府的第一关切。

然而,以建立民族国家、取得国家政权为指向的劳工犹太复国主义理论面对情势的突然转变准备不足。引领移民先驱们在复国运动中取得巨大胜利的革命性理路,对「革命」成功后紧随而至的国家建设需要,显得比较陌生。在建国之后,由于新移民的涌入和四次中东战争等原因,犹太社会出现了许多新问题(

比如犹太教原教旨主义抬头、政坛右倾趋势显著、阿拉伯国民参政问题、德国赔款问题等)。

面对它们,劳工犹太复国主义的应对显得强硬而僵化,缺乏作为主流意识形态应该具备的回应能力。另一方面,理论更新较之于现况改变的滞后性,一定程度上加剧了既有理论体系指导社会实践的困境。全新而复杂的社会情况超出了劳工犹太复国主义的原来关切,导致其社会回应能力进一步受限。

西蒙·佩雷斯

以色列前总理、总统,工党创办者之一

退出工党加入前进党后当选总统

作为以色列建国政党的指导思想,劳工犹太复国主义具有突出的历史贡献。它吸纳各家思想之所长并将其划归到统一的学说语境中,有效地调动了民众,凝聚政治团体,进而形成合力。同时,劳工犹太复国主义的视野与影响是广泛的,对该国的政治运转、经济发展、国防建设和社会文化等领域产生了塑造性的效果。

但是,由于无法调和理论要素之间的矛盾和平衡体系内各学说之间的张力,劳工犹太复国主义在以色列建立之后逐渐呈现疲态。同时,犹太民族主体任务的变化要求既有思想的性质从革命型向建设型转化,劳工犹太复国主义未能够完成这一转变,从而无法及时地回应新兴社会的诉求。这进一步加剧了该理论的颓势。

二者的交互作用加之工党高层的矛盾与变动,致使以色列工党在1977年大选后下野,劳工犹太复国主义也随之蜕化为一种普通的社会思潮。可以发现,以满足政党诉求并对社会进行相应改造为指向的政党意识形态,具有强烈的工具性特征。这样的性质要求它以社会环境和国情民情为理论依托,及时做出适应的理论更新,才能持续地为本党提供帮助。

本文由知事 转码显示查看原文