文|理想国imaginist

今天微信,是一年前梁文道在《一千零一夜》中讲述《台北人》的文稿整理。《台北人》是白先勇最经典的一部小说集,可能不少朋友都有读过,主页菌最早看时是在初中。做这期微信,把梁文道的两期相关视频再看了一遍,没想又勾起了重温一遍书的念头。

《台北人》正在天猫理想国图书旗舰店做半价优惠活动,如果你看完微信,也觉得有必要再翻翻(或是还没读过,但被勾起兴趣),不妨购买。在文末你会看到购买方式。

看理想 x 一千零一夜

讲述人:梁文道

①

消亡的国度还是离乡的人

前几年不是有过一阵子民国热吗?民国热让很多年轻人都在怀念那个他们从来没见过、从来没有生活在其中的,那个老去的、已经消失掉的中华民国。甚至还因为种种的怀旧,为它添上了一层玫瑰色的色彩,把它说得十分的美好。

但是就在大家这么做这么想,往往忽略了一个问题——如果我们今天能够那样地去怀旧,前提是它已经消失了,但是这个消失是什么时候消失的呢?我们一般的讲法就是1949年之后,当中华人民共和国建立了,就像中国历史上面无数的王朝之间的兴替一样,新兴的国家取缔了一个旧的国家,于是中华民国就消亡了。

但事实上,我们不要忘记,在1949年之后,当国民党跟它带领的这个政府败退到台湾的时候,其实对那边的人而言,至少对当时国民党带去的两百万人而言,中华民国并没有消失。它只是苟延残喘,它还是个现实。大家不要太敏感,我现在谈的不是一个政治上对与错、是与非的问题,我在谈的是一个客观的现实环境下,人的情感的问题,人的生活经历的问题。

②

白先勇和《台北人》

说到这儿,就要谈到我今天给大家介绍的这本经典小说集——《台北人》,它的作者白先勇,不需要我多介绍,已经是今天蜚声海内外的大家。

白先勇先生呢,很多人知道他的父亲就是白崇禧将军,可以说是将门之后。其实他当年,在台湾完全是个文学青年,他小时候出生在广西南宁,然后迁移到桂林,然后跟着又去了南京,又去了上海,最后辗转到过香港,又到了台湾。在台湾成长,在台湾读书,后来到了美国留学,基本上大半辈子都在美国住下。

当他二十来岁留学美国的时候,常常夜里面睡不着觉,常常想起家,他曾经说过到底什么是我的家呢?

好像应该是台北,台北是我最熟悉不过的城市,我在那儿成长,我在那儿念书,但是好像它还不是家。

那么是老家桂林吗?好像也不是。那么到底哪儿是家呢?于是他就说到,这个家啊仿佛是个不存在的一个东西,是一个在想象之中的东西,也就是我们今天很多人会讲的那个,我们用想象力跟知识去构筑投射出来的文化中国。

他在想的是这个家,是文化中国。那个文化中国他如何能够回去呢?最好的办法就是用他这支笔,把它呼唤回来,召回在他的笔端之下,于是有了这一册《台北人》。

白先勇

③

不是台北人的台北人

这《台北人》,我在豆瓣上面看到有网友说它:什么台北人,满篇都是遗老遗少,就是没有台北本地人。说得非常准确,但是这个评论者可能忽略了一点,这恰恰就是这本书的书名讽刺的地方。

这本小说集里面所谈的人物包括一些当年国民党到了台湾去的一些高级军官将领、高官贵人,也有一些过去上海百乐门里面的大班舞厅小姐,有秦淮河边的歌女,有被贬在下头的一些老士兵,也有一些普通人,什么样的人都有,他们都有个共通点——没有一个是纯正的台北土生土长的台北人。他们全都是被迫地无奈到了台北这个异乡做客,这个就是书里面讽刺的地方。

④

国葬

这本小说的结尾那一篇叫做《国葬》,他的叙事者、他的主要的人物就是秦义方,秦义方是李浩然将军的副官,跟随他南征北讨几十年,当然也投入到了国共内战,最后败走台湾。然后这个一生戎马的李浩然将军,最后终于在台湾病故了。他死了之后,跟了他一辈子这个老副官秦义方,已经是个风烛残年的老人,浑身又犯病,常年住在医院,他这时候要赶来灵堂,要送他的老长官最后一程。

整个故事讲的就是那一程,在那一程里面我们看到这个秦义方,他不断地见到许多熟人,有一些当年一些的副司令、副长官,那些人也都全不成样子了,有的人逃到了香港隐居起来,有的人出家了,有的人拖着一个肥胖的病重的身躯而来……

出殡的行列,一下子便转到了南京东路上,路口有一座用松枝扎成的高大牌楼,上面横着用白菊花缀成的“李故上将浩然之丧”几个大字。灵车穿过牌楼时,路旁有一支部队正在行军,部队长看见灵车驶过,马上发了一声口令。

“敬礼!”

整个部队士兵倏的转过头去,朝着灵车行注目礼。秦义方站在车上,一听到这声口令,不自主地便把腰杆硬挺了起来,下巴颏扬起,他满面严肃,一头白发给风吹得根根倒竖。他突然记了起来,抗日胜利,还都南京那一年,长官到紫金山中山陵去谒陵,他从来没见过有那么多高级将领聚在一块儿,章司令、叶副司令、刘副长官,都到齐了。那天他充当长官的侍卫长,他穿了马靴,戴着白手套,宽皮带把腰杆子扎得挺挺的,一把擦得乌亮的左轮别在腰边。长官披着一袭军披风,一柄闪亮的指挥刀斜挂在腰际,他跟在长官身后,两个人的马靴子在大理石阶上踏得脆响。那些驻卫部队,都在陵前,排得整整齐齐地等候着,一看见他们走上来,轰雷般地便喊了起来:

“敬礼——”

——白先勇《台北人》

刚才我们读到的那一幕,是这整本《台北人》里面其中一幕最让人感动的一幕。为什么它让人感动?那是因为我们看到的是一个今昔对比之感。这是一个中国传统文学里面,非常常见的一种写法,透过今昔的对照,来回忆往昔的风光盛世,但是今天却是沦落到这步田地,如此的荒凉,如此的沧桑。

这样的一种沧桑的感慨是中国历史上常有的一种情怀。而白先勇透过他写《台北人》里面一个又一个这样民国人的故事,大的基调就是这样一种沧桑感。

国葬的待遇,那是备极哀荣的时刻,在这样的时刻底下他看见这个场面,看见那些士兵,他不由得就会想起来他们当年最风光的那个日子。当然我们晓得没过两三年整个局面就已经完全改变,但是那一刹那就是让这些老人牵挂了一辈子的一刹那。

所以白先勇这篇小说,在几十年前就已经写出了这样的一个暗示,仿佛被埋葬的不止是当年曾经参加过北伐、参加过抗战的国民党的将领,而且还是他们效忠的,他们有份创建的那整个民国,都已经要被埋葬了。

⑤

反攻大陆?

而在这本书里面我们还能够看到,一些比这个李浩然将军还要老资格的一个人。比如说《梁甫吟》,有一个叫朴公的老头,年纪很大,腰杆子还是很挺拔,穿着一身有暗黑花色的长袍,戴着一个紫貂帽。他是谁呢?他原来是当年参加过辛亥革命武昌起义的一个老人,那么后来当然也是一个很有地位的一个老将领。但是他出场的这一刻,却是参加完一个当年跟他一起在武昌起义的一个老战友的一个丧礼回来,在那里面我们又看到这样一个今昔之态。

这个老将军嘱咐那位死去的老友的门人,跟他们说,你千万要记住,你们老师,就是他那个老战友,他的军装他的勋章要留着,将来我们反攻回大陆的时候,要灵柩回去的时候得带回去。

这么说话当然十分的威武,但是你怎么听都觉得像是一个笑话?因为就连当年的台湾人都已经知道,所谓的什么反攻大陆是蒋介石拿出来说说的,根本不可能实现,他们早已彻底败北。但是这个老人仿佛还认真地相信,于是显得可笑。

⑥

楚囚对泣

一个中国文学史上,历史上一个很有名的典故,叫做“新亭对泣”,出自《世说新语》。

当时西晋灭亡了,然后很多北方的士族贵族纷纷南逃,过了长江,逃到哪呢?他们把这个首都建立在建康,这些世家大族聚在这儿,每到天气好日子不错花开得不错,就要出去新亭这个地方赏花喝酒。

然后大家本来很高兴,但是这时候忽然有一个侯爵说了一句话:“哎呀,风景不殊,正自有山河之异”。什么意思?他说你看我们今天出来赏花,我们这一大批逃难的人,流亡的人,风景没有变过,但是江山已经早早地被改变了,于是这时候大家忍不住相视而泣哭了起来。

这时候只有一个人王导,说了一句“王与马,共天下”。我们当然要好好努力,为王室复兴,打回北边去,要效劳,怎么可以像现在这样子,做楚囚相对?

楚囚又是个典故,指的是春秋的时代有一个楚国的官员姓钟好像是,被俘虏到了晋国去,他思念故土,还常常带着楚国的帽子,后来大家叫这个“楚囚”。于是王导就说:我们怎么能够当楚囚呢?

“新亭对泣”,为什么在中国历史上那么有名,就是因为中国历史上王朝兴替的次数太频繁了,总是有一群失败的人,有一群流亡的人,有一群散落了的人,这些遗老遗少他们怀念故土,怀念过去的荣光的时候,难免相对就要相视而泣。

《台北人》这部小说,在这个意义上讲,也是这么一群人,新亭对泣的故事,只不过这个故事集里面没有王导能够说出振奋人心的话,能够鼓舞大家振作士气的人,没有。因为时不我与,整个局势已经彻底改变掉了,剩下的是什么?就是一个又一个的楚囚。

⑦

那些衰落了和破败了的

“青山依旧在,几度夕阳红”,《三国演义》里面这句名句很多中国人都知道。对这种情感的沧海桑田变化感的表现,在当代中国文学里面,很少有人能够及得上白先勇先生的这部《台北人》。

《台北人》这本书讲的都不是土生土长的台北人,全是所谓的外省人逃到台湾去之后,变成的台北人。著名文学评论家夏志清先生就说《台北人》在这个意义上讲,其实是一部民国史。

这本书里的人物,都是参与过一些重大历史事件的,比如辛亥革命、北伐、抗日战争……你真的能够看到民国史的每一个角落,但是你千万不要以为,这本书就是一些过去的达官贵人,现在成了遗老,是他们的故事。不!

这里面还有大量的小人物,有一些沦落江湖的舞女;有一些原来普通开小商店的老百姓……这里面所有的人过了海,到了台湾之后,境况都大不如前。虽然逃亡到台北的外省人并不都如此,但《台北人》真正关注的是那些衰落了、破败了的人,他们曾经享尽荣华富贵,曾经在历史的舞台上面叱咤风云,但是今天却活得如此寥落。

⑧

“花桥荣记”

像这本书里面其中一篇《花桥荣记》,讲的是有这么一个从广西桂林逃到台湾来的女子,她开了一家桂林米粉店,店名叫花桥荣记。

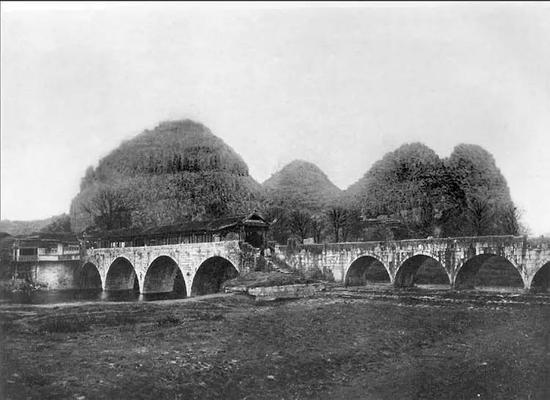

为什么叫花桥荣记呢?因为她家以前在桂林也开过一家店,就是花桥的荣记。花桥是桂林漓江上头一座很有名的桥。他们家在花桥边的米粉店,在桂林真是无人不知无人不晓,到得晚一点米粉就卖完了。

之前的日子可真是风光,但是战乱一来,他们败退到台湾之后,光景就大不相同。台北的这家花桥荣记,这个小店,它的作用就是慰藉一些广西老乡们的思乡之情,尤其是肠胃上的思乡之情。

来店里光顾的人,有许多都是老顾客,他们可以包饭,就是赊帐,饭钱不用一顿一顿给,有时候扣下个一年两年之后,一次结笔总帐。

在这些老客户之中呢,有一个人特别有意思,叫卢先生,是个教书老师,斯斯文文,弹一把胡琴,拉得非常好。很用心卖力地在教导孩子们上学,教他们功课,然后到这个店吃饭,也总是一个人干干净净、斯斯文文地一个人吃饭。原来他过去是桂林一个有钱人家里公子爷。

后来随着小说女主人翁,这个花桥荣记米粉店的老板,我们发现原来他一直省吃俭用,为了要存下一笔钱,因为他想帮他留在广西大陆上的爱人,经香港偷渡到台湾来。他始终舍不下大陆的老婆,辛辛苦苦存了十几年的钱,总算存够了,好高兴,能够把太太接出来了,没想到原来是个骗局。

自此之后他心灰意冷,终于整个人彻底沦丧彻底变了,他爱上了一个菜市场里面的肥婆娘,那也不能够叫做爱了,完全是个肉欲的发泄。结果有一天他回到家,那个肥婆娘被他捉奸在床,他却被两个人揍了一顿受了伤,最后他心脏麻痹死了。

这一死,问题来了,卢先生包饭赊的账要不回来了,于是我们的老板娘就跑到他家,看可有什么值钱的东西……就让我们一起来读一读书这一幕。

我走近一瞧,中间那幅最大的,可不是我们桂林水东门外的花桥吗?我赶忙爬上去,把那幅照片拿了下来,走到窗户边,用衣角把玻璃框擦了一下,借着亮光,觑起眼睛,仔细地瞧了一番。果然是我们花桥,桥底下是漓江,桥头那两根石头龙柱还在那里,柱子旁边站着两个后生,一男一女,男孩子是卢先生,女孩子一定是那位罗家姑娘了。卢先生还穿着一身学生装,清清秀秀,干干净净的,戴着一顶学生鸭嘴帽。我再一看那位罗家姑娘,就不由得暗暗喝起彩来。果然是我们桂林小姐!那一身的水秀,一双灵透灵透的凤眼,看着实在叫人疼怜。两个人,肩靠肩,紧紧地依着,笑眯眯的,两个人都不过是十八九岁的模样。

卢先生房里,什么值钱的东西也搜不出,我便把那幅照片带走了,我要挂在我们店里,日后有广西同乡来,我好指给他们看,从前我爷爷开的那间花桥荣记,就在漓江边,花桥桥头,那个路口子上。

照片里,卢先生和他的桂林小姐,那么的年轻,那么的干净,青春年少,十六七岁,那是一段非常纯真的、可爱的青春岁月。但是这一切都已经不在了,现在的这一刻,这些人在台北,他们只能够哀悼自己已逝的那个童真般的,非常天然的、可爱的青春。

《花桥荣记》它讲的无非是一个人,当他老了之后,他所有少年时所拥抱的那一切都被剥夺掉之后,他会变成什么样子,他会剩下什么……

桂林花桥

⑨

在大历史中的个人

这样的故事,在《台北人》里面比比皆是,只不过它是被接在一个宏大的,经过战乱流离的历史背景之下发生的。个人的境遇,接上了一个历史的厚重。于是整本小说虽然每一篇都是短篇小说,但是它的沧桑感却出来了。

在这样的沧桑之中我们看到一些老家佣,他们晚年的凄凉境况。又从他们的视角回看他们曾经服侍过的公馆跟大家族的没落。我们还看到,一些老人他早已不复当年勇,但是喝醉了酒之后,还要想起来当年自己曾经如何的威武。

比如书里《岁除》写的那位老兵,他跟一个年轻的军人聊起“台儿庄”,他说:“台儿庄?你有资格跟我讲台儿庄吗?”衣服一扒,原来他整个胸口掉了一整块肉,“这是什么?我就凭这个,老子就有资格跟你讲台儿庄!”原来是在台儿庄被炮弹打了一个窟窿。但是他刚说完这番话,正要讲“台儿庄那时候……”外头过年的鞭炮响了,但这个声响、这个光亮,再也不是当年他在战场上面所见到的场面,而是今天承平时代小孩在放炮仗、放焰火……

我们在书里面看到这许许多多不同人的境遇,在这个战乱流离的背景底下,如何更显一分沧桑……在这个情况下住在台北的这些外省人,这些民国人,他们该如何自处呢?

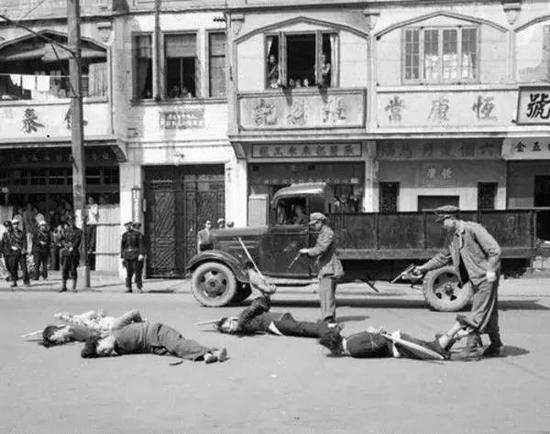

最好的办法就是要麻痹自己。你不麻痹还不行,当时白先勇在美国写这本集子的时候,台湾正踏入“白色恐怖”的高峰。

台湾“白色恐怖”时期有两种说法,一说是1947年发生“2·28”事件,两年后人心浮动,当局决定整肃,该年到1987年解除戒严的38年之间。另一说是1949年至1991年,当局废除《惩治叛乱条例》和《戡乱时期检肃匪谍条例》的42年之间。

“白色恐怖”中首当其冲的就是一批学者,书里面有两个老朋友重逢,一个是国际上非常有名的历史学家,从美国回到台湾开会。另外一个则是留在台湾教书的老教授,过去在北大教英文,教拜伦诗,教英国浪漫主义的诗歌。这两个人当年都是“五四运动”里面的学生领袖,参加过“火烧赵家楼”,翻墙进去打官员……那个时候他们多么的豪气,为了爱国的热情,为了德先生、赛先生付出一切,那么现在呢?

这个在海外的老教授,完全不讲中国近现代史,他不想回碰那段历史了,他就是历史之中的主角之一,他不想回头,他宁愿讲唐朝史,他总在记挂着他是不是背弃了他的国家,他想回台湾教书,培养自己的国民,自己的子弟,觉得这才是对的,但是无可奈何回不来。而他的老朋友,困在台湾,面对着台湾学术界上面那种肃杀的气氛,面对着台湾那样一个令人窒闷的空气,他想的却是怎么样能够离开这个地方。

⑩

令人瘫痪的台北

台北就是这么一个让人窒息的地方,对这些外省人来讲。这让很多研究者想起来,爱尔兰大文豪乔伊斯的名著《都柏林人》。《都柏林人》也是一个短篇小说集,的确给了白先勇不少的启发。

我们看看乔伊斯他当年也是离开爱尔兰之后,到了巴黎,才写都柏林人,他告别他的祖国,因为他讨厌他的祖国爱尔兰当时方兴未艾的那种民族主义,他觉得那是种盲目的、偏狭的,令人精神上面被困顿起来的一种处境,他恨透了,所以他要离开。但是当他离开之后,他却为他的祖国留下了一幅又一幅的画像,为他来自的都柏林,写下了一个又一个的人物故事。

他说他要写的是整个国家的道德史。道德这个字,他用英文讲moral history,这个字并不是今天我们所讲的仁义道德那个,在英语里面moral这个字还有另一个意思,指的是我们风俗背后的一种精神,一种动力。

乔伊斯要透过《都柏林人》写出的是都柏林,乃至于整个爱尔兰,整个社会、整个国家的一种精神气质。这种精神气质,就是一种让人瘫痪的气质。

台北车站

摄影师杨锦煌 1988

同样的,台北好像在这个意义下,也是一个让人瘫痪的地方。比如《台北人》开篇的小说《永远的尹雪艳》,我们看到有这么一个永远不老的,当年百乐门最有名的红舞女尹雪艳。她到了台北之后,布置起一个公馆,不比当年十里洋场那时候那些老洋房要差。

她懂得挑最好的沙发,最好的沙发布,懂得挑最好的绸缎做最好的旗袍,懂得在哪儿找到珊瑚、玛瑙、翡翠来打扮自己……男人们仍然那么热爱她,女人们都嫉妒她,但又想巴结她。她家里头天天就有不同的贵客来临,她家的厨师能够整制得出最可口的上海菜,去招待这些当年从上海逃亡过来的老外省人们。

这些人当中就有一个吴经理,当年在上海滩上也是一个红人,一代商业巨子,到了台湾就只能够当一个企业里面的一个小经理。有一天在尹雪艳家里面,他们唱戏,都是票友,回想当年唱戏,他一唱唱出来什么?就是《四郎探母》里面那句名句:“我好比潜水龙,困在沙滩”。

我好比潜水龙被困在沙滩上,正是这群台北人的写照,处在一个令人瘫痪的城市,他们前无去路,后面也不晓得还可以看到什么地方,全是一群被困的人。而尹雪艳她张罗出来的这个派头、这个场面,真的就让人觉得这些人能够躲在她那个小楼里面。

想想看这像什么?这就是“直把杭州做汴州”,直把台北作南京。在那里忘却了他们的生活上面、生命之中所经历的一切不快。而尹雪艳这个主人公她就像是个活死人。这一代的民国人,已经变成活死人了。你只有变成活死人,才能够活得下去,你只有变成行尸走肉,才能够面对当时的这种处境。

如果你接受不了,你或者像《台北人》里面的一些老兵,自杀;或者像一些老将军,活在自己的回忆当中……一整代一整代地凋零,于是整个民国, 它的结局已经被写在《台北人》里面了。

原来姹紫嫣红开遍

似这般都付与断井颓垣

良辰美景奈何天

便赏心乐事谁家院

……

商业合作或投稿

请发邮件至:chenteng@imaginist.com.cn

转载:联系后台| 微店:点击“阅读原文”

本文由知事 转码显示查看原文