文|单向街书店

现在正是开学季,我们却来聊“旧时光”。有一位名为何兆武的历史学家、思想文化史学家与翻译家,当然现在的他已经是一位年过九旬的老者了,他的旧时光,消磨在被很多民国迷们津津乐道的“西南联合大学”里。以下的文章来自何兆武口述,文婧整理的《上学记》中的一节,从中可以窥见他在那个大师云集、风起云涌的年代中,收获的智慧与自由......

自由散漫的作风

我在北京上师大附中的时候,每年开学教务主任都有一篇成绩报告,说:我们今年暑假毕业了多少人,有多少人考上北京大学、清华大学,多少人考上了南洋交大——就是上海交大。虽然我们是师大附中的,但他连多少人考上师大都不报,大概当时就认为这三个学校是最好的。所以我脑子里边也总以为,将来我要上大学就上这三个学校。

《上学记》书封

1939 年秋天,我去昆明报到。一来就觉着天气美好极了,真是碧空如洗,连北京都很少看见那么好的蓝天。在贵州,整天下雨没个完,几乎看不到晴天。云南虽然也下雨,可是雨过天晴,太阳出来非常漂亮,带着心情也美好极了。而且云南不像贵州穷山恶水,除了山就是山,云南有大片大片一望无际的平原,看着就让人高兴。当然还有一个最重要的原因:环境不同了。联大三个学校以前都是北方的,北京、天津不属于国民党直接控制的地区,本来就有自由散漫的传统,到了云南又有地方势力的保护,保持了原有的作风。没有任何组织纪律,没有点名,没有排队唱歌,也不用呼口号。早上睡觉没人催你起来,晚上什么时候躺下也没人管,几天不上课没人管,甚至人不见了也没有人过问,个人行为绝对自由。自由有一个好处,可以做你喜欢做的事,比如喜欢看的书才看,喜欢听的课才听,不喜欢的就不看、不听。这个非常好,非常符合我的胃口。

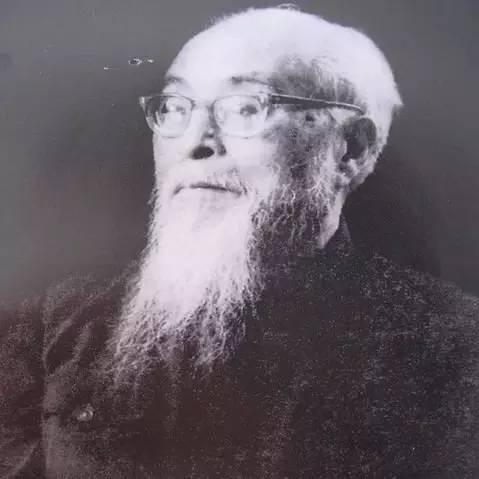

有个叫邹承鲁的院士,以前是西南联大的学生。他对生物化学非常有贡献,60 年代轰动一时的胰岛素就是他们搞成功的。我看过一篇记者的访谈,记者问:“为什么当时条件非常差,西南联大也不大,却培养出了那么多的人才?”他的回答非常简单,就两个字:自由。我也觉得是这样。那几年生活最美好的就是自由,无论干什么都凭自己的兴趣,看什么、听什么、怎么想都没有人干涉,更没有思想教育。

邹承鲁

比如那时候,什么样立场的同学都有,不过私人之间是很随便的,没有太大的思想上或者政治上的隔膜。

宿舍里各个系、各个级的同学都有,晚上没事,大家也是海阔天空地胡扯一阵。有骂蒋介石的,也有三青团拥护蒋介石的,而且可以辩论,有时候也挺激烈。可是辩论完了关系依然很好,没有什么。记得有一次在宿舍里争了起来,那时候正在征调翻译官,有的同学是自愿的,可也有分派。

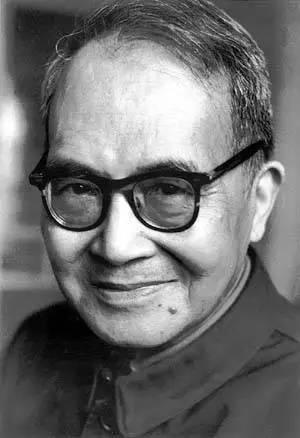

比如哪一年级的哪一班全班都要去,那是强制性的,梅贻琦校长亲自开会做动员。回来后有个同学就骂:“梅贻琦官迷心窍,这回可是大捞了一把,可以升官了。”我不同意这种说法,说:“打仗需要人,征调是很自然的事情,你怎么能那么想呢?”于是我们就在宿舍里吵,不过过去就过去了,后来我们的关系依然很好。这和解放后非常不一样了,同样的事情如果放在解放后,梅贻琦是来宣布党的政策的,你骂他就是反党,性质要严重得多。文革时候更是这样,每天从清晨到夜半就是学习、劳动,而且规定得非常死,什么书都不让看,只能是捧着小红书,每天好好检查自己的思想。记得有个工宣队的人管我们,见有一个人看鲁迅的书,那应该是没问题的,结果被申斥了一顿,说:“有人竟然还看与运动无关的书?!”后来又发现另一个人看《资本论》,更应该没问题了,可也遭到了申斥,说:“告诉你,不要好高骛远!”

梅贻琦

学生的素质当然也重要,联大学生水平的确不错,但更重要的还是学术气氛。“江山代有才人出”,人才永远都有,每个时代、每个国家不会相差太多,问题是给不给他自由发展的条件。我以为,一个所谓好的体制应该是最大限度地允许人的自由。没有求知的自由,没有思想的自由,没有个性的发展,就没有个人的创造力,而个人的独创能力实际上才是真正的第一生产力。如果大家只会念经、背经,开口都说一样的话,那是不可能出任何成果的。当然,绝对自由是不可能的,自己想干什么就干什么,那会侵犯到别人。但是在这个范围之内,个人的自由越大越好。

我和母校的关系非常密切,两个姐姐是这个学校的,妹妹是这个学校的,姐夫、妹夫是这个学校的,我的老伴也是这个学校的。二姐念经济,三姐念化学,妹妹念的是中文,后来在人民大学自杀了,现在只有一个姐姐在美国。从 1939 到 1946 年,我在西南联大度过了整整七年,从十八岁到二十五岁,这正是一个人成熟的时期。

我在西南联大读过四个系,不过都没念好。高中统考填志愿的时候,我问一个同学:“你考什么专业?”他说:“像我们这样不成材的只好读文科,你们念得好的都应该上理工科。”因为那时候都觉得,没出息的才去念文科,这是当时的社会风气,所以我一年级念的是工科,上了土木系。说来也挺有意思,中学时候我根本没想到将来要学什么专业,只是看了丰子恺的《西洋建筑讲话》,从希腊、罗马的神殿,一直讲到中世纪的教堂建筑,觉着挺有意思,于是就想学建筑。工学院一年级不分专业,学的都是机械系的公共必修课。比如初等微积分、普通物理,这两门是最重要的,还有投影几何、制图课。第一学期我还挺认真地学,可是到了第二学期,兴趣全然不在这些,有工夫都用来读诗、看小说了。于是决定改行,把梁启超的东西拿来看看,诸如此类,开始有意识地补充一些文科知识。

那时候转系很方便,只要学分念够了可以随便转,学分不够也可以补,至多是多读一年。我想搞文科,但不知为什么就选择了历史系,现在怎么也想不起来了,也许有两个潜在的原因吧。第一我小时候在北京,看了好些个皇宫、园囿。按照中国的传统,一个新朝代建立就一把火把过去旧的皇城烧了,然后大兴土木盖新首都。只有清朝入关的时候,北京作为一座完整的都城被保留下来了。像中南海、北海,这都是明代的皇家园林,包括紫禁城、皇城——不过解放后有些给拆了,没有保留一个完整的格局。过去的内城墙有九个门,明朝中叶嘉靖时又建了一个外城,这些到了清朝入关都基本没动。设了个官职叫“九门提督”,相当于北京的卫戍司令。那么清初“康乾盛世”,康熙、雍正、乾隆这一百多年的财力都干什么了?其中之一就是大兴土木,在西郊盖了许多皇家园林。最大的是圆明园,还有静明园、静宜园、清漪园,清漪园就是后来的颐和园。从香山一直到北大、清华这一带都是皇家园林,这就容易使人“发思古之幽情”,让我觉得历史挺好玩的。第二,那时候正值国难,小学是“九·一八”,中学是中日战争,刚一入大学就是二战,对人类命运也很关心,以为学历史能更好地理解这个问题。

西南联大旧照

不过,我对繁琐的历史考据一直没有多大兴趣。有些实践的历史学家,或者专业的历史学家,往往从一个小的地方入手考证一个小的东西。比如红学家考证曹雪芹是哪一年死的,把所有可能的材料都找出来,那可真是费尽心力,到现在还没有个结论。不过我觉得,即使有一天费很大的劲把曹雪芹是哪一年死的考证出来,也并不等于理解了历史。那时候冯文潜先生教西方哲学史,给了我很大的启发,让我感觉到,真正理解历史一定要提升到哲学的高度。项羽说:“书能知姓名。”【编者按:李白诗云:“剑是一夫用,书能知姓名。”典出《史记·项羽本纪》:项籍少时,学书不成,去;学剑又不成。项梁怒之。籍曰:“书,足以记名姓而已。剑,一人敌,不足学。学万人敌。”】

只知道姓名、知道年代,你可以知道很多很多零碎的知识,但不一定就意味着你理解了历史。我想任何学问都是这样,最后总得有人做出理论的总结,否则只能停留在纯技术性的层面。当然纯技术性的工作也有价值,不过那不是我所希望的,我所希望的是通过学习历史得出一个全面的、高度性的认识。战争时候,我们关心的是人类的命运,我以为可以从历史里找出答案。比如历史上有些国家本来很强盛,可是后来突然衰落了,像罗马帝国,中国的秦汉、隋唐,我觉得挺神秘的,希望探索历史深处的幽微,所以就念了历史系。

有些事情说起来很有意思。解放以后院系调整,冯友兰一直在北大待了几十年,从组织关系上说,他是北大的人,死后应该把书捐给北大。可是不介,他捐给了清华。刘崇鋐先生在台湾去世,他的书也是捐给清华,而没有捐给台湾的大学,这也似乎不合常规。我猜想,大概他们觉得自己一生最美好、最满意的那段时光,还是在清华,所以愿意把书捐给清华。我现在也八十多岁了,回想这一生最美好的时候,还是联大那七年,四年本科、三年研究生。当然,那也是物质生活非常艰苦的一段时期,可是幸福不等于物质生活,尤其不等于钱多,那美好又在哪里呢?

冯友兰,中国当代著名哲学家、教育家。1918 年毕业于北京大学哲学系,1924 年获美国哥伦比亚大学哲学博士学位。回国后,任清华大学教授、哲学系主任、文学院院长,西南联合大学教授、文学院院长;第四届全国人大代表,第二至四届政协委员,第六、七届全国政协常委。

我想,幸福的条件有两个。一个是你必须觉得个人前途是光明的、美好的,可是这又非常模糊,非常朦胧,并不一定有什么明确的目标。另一方面,整个社会的前景也必须是一天比一天更加美好,如果社会整体在腐败下去,个人是不可能真正幸福的。在我上学的时候,这两个条件恰好同时都有。当时正是战争年代,但正因为打仗,所以好像直觉地、模糊地,可是又非常肯定地认为:战争一定会胜利,胜利以后一定会是一个非常美好的世界,一定能过上非常美好的生活。那时候不只我一个人,我相信绝大多数青年都有这种模糊的感觉。文革时候,有些激进的红卫兵大概也确实有过这种感觉,以为今天革命,明天就会“赤遍环球是我家”,马上全世界就都可以红旗招展、进入共产主义时代,都是无产阶级的天下了。人总是靠着希望生活,这两个希望是最根本的。所以那时候,虽然物质生活非常之困苦,可是又总觉得幸福并不遥远,是可望而又可即的。

逃课、凑学分与窗外的聆听

我们那时候可真是自由,喜欢的课可以随便去听,不喜欢的也可以不去。姚从吾先生的课我就不爱听,他教历史系的专业课,可我一直都没上。政治系主任张奚若先生,他的西洋政治思想史、西洋近代政治思想史两门课我没有选,不参加考试,也不算学分。可是我都从头到尾听下来,非常受启发,乃至于现在我的专业也变成思想史了。

联大实行学分制,文学院要求四年一共修 132 个学分才能毕业,工学院是 144 个学分。其中三分之二是必修课,一定要通过的。比如一年级,文科生要学一门自然科学,学理工的国文是必修。另外英文也是必修,六个学分,不及格不行,可是像第二外语或者第三外语,那就是选修了。

我上历史系的时候,按规定,中国史必须学两个断代。至于哪两个断代,比如先秦史、秦汉史、隋唐五代史,或者南北朝史等等,随你挑。因为我那时候对中国古代史没兴趣,选的两个都是近代的,一个是姚从吾先生的宋史,一个是郑天挺先生的明史。姚从吾先生是北大历史系主任,可是我们当年都觉得姚先生口才不好,讲得不怎么样,所以不想上他的课。姚先生还教一门史学方法,也是历史系的必修课,我就听过两堂。总觉得没什么内容,简直浪费时间,还不如我自己借本书呢,一个星期就看完了。而且我知道,好多同学都不上他的课,姚先生也从来不点名。到了学期末,我们把同学的笔记借来看看,应付考试。可是后来姚先生到台湾,做了中央研究院的院士,而且后来的一批中年骨干历史学家都是他培养出来的,真是出乎意料。可见以言取人、以貌取人是何等的不可靠。

郑天挺

郑天挺先生原来是北大的秘书长,教我们明史,也教唐史、清史。郑先生讲得非常之系统,一二三四、A B C D,从头讲起。什么政府组织、经济来源,有哪些基本材料等等,比中学的课程提高了一个档次,只不过讲得更细致。这种讲法在联大里很少见,当然也有优点,对于我们尚未入门的人可以有个系统的认识。可是非常奇怪,因为明史是历史系的专业课,如果你不是学历史的,并没有必要上。理学院的不必说了,像文、法学院其他专业,比如经济系的,你学明史干什么?除非是专门研究明代经济史,那你可以上明史课。不然的话,比如你是学国际贸易的,学明史有什么用?要按专业课的选择标准,这门课顶多十来个人上,即便历史系的学生也不见得必修。可是郑先生的课非常奇怪,经常有上百人来听,还得准备一间大教室。怎么会多出这老些人呢?因为郑先生的课最容易 pass ,凡是选了课的,考试至少七八十分。所以什么物理系的、化学系的都来选,叫作“凑学分”,这在当时也是一种风气。不过,郑先生讲课的确非常有趣味。记得讲到朱元璋时,专门提到他的相貌,那可真是旁征博引,某某书怎么怎么记载,某某书又如何如何说。最后得出一个结论:按照中国传统的说法,明太祖的相貌是“五岳朝天”,给人的印象非常深刻,而且让人觉得恐惧。就这样,整整讲了一节课。

郑先生是专门研究明清史的,院系调整的时候调他去南开,他很不想走。因为研究明清史,北京的条件是最好的,无论是材料、实物,甚至于人,比如说贵族的后代,这些条件都是最好的,一到天津就差了。可那时候都得服从领导,领导调你去天津,你就得去。后来我听了一种说法,说北大院系调整的时候,把胡(适)派都给调出去,不知是真是假。抗战以前,郑天挺先生是北大的秘书长,我做学生的时候他是总务长,一直这么多年,是老北大了。校长蒋梦麟、文学院院长胡适跟他的关系都非常密切,所以他被调出去了,后来做了南开副校长。

其他名人的课,因为好奇,我也偶尔听听,比如外文系陈福田先生的西洋小说史。记得那一年外文系的男同学都调去做美军翻译官了,所以班上七八个全是女同学。男生一共两个,还都是去旁听的,我是其中之一,另一个是杨振宁。陈先生是美国檀香山的华侨,清华外语系主任,他的英文比中文还好。但他的课只从 17 世纪《鲁滨逊漂流记》的作者笛福开始讲起,按现在的教学方案来说挺没章法的,不过这在当时没人管。而且陈先生对战局非常关注,后来还主持办翻译官的训练班,所以他上课不是先讲狄更斯、巴尔扎克的小说,而是一上来就把新加坡失守之类的战局情况分析一遍,内容也挺丰富的。

沈从文

再比如沈从文先生的中国小说史。那个课人数很少,大概只有六七个人听,我旁听过几堂,并没有上全。沈先生讲课字斟句酌的,非常之慢,可是我觉得他真是一位文学家。不像我们说话东一句西一句的连不上,他的每一句话、每一个字都非常有逻辑性,如果把他的课记录下来就是很好的一篇文章。沈先生非常推崇《金瓶梅》,我现在印象还很深刻。《金瓶梅》过去被当作淫书,不是正经的小说,一直到民国以后都被禁止。可是沈先生非常欣赏这本书,认为对人情世态写得非常之深刻,《红楼梦》在很多地方都继承了《金瓶梅》的传统。沈先生是非常用功的,可是没有任何学历,连中学都没念过,并且当过兵。后来他到大学里教书,还成了教授,所以往往受学院派的白眼。记得有个同学跟我讲,刘文典在课堂上公开说:“沈从文居然也评教授了,……要讲教授嘛,陈寅恪可以值一块钱,我刘文典一毛钱,沈从文那教授只能值一分钱。”包括钱锺书,他在一篇小说里也骂过沈从文,说:有一个人,年纪轻轻的,可是他的经历丰富极了,好像几十年都干不过来。[编者按:钱锺书在小说《猫》中影射了文化界的众多名流,其中有举动斯文、“讲话细声细气,柔软悦耳”的作家曹世昌,即暗讽沈从文。]不知这是哪一篇文里说的,我都忘记了,可一看就知道是说沈从文。可惜我们现在看过去的人总是带着谅解的眼光,只看到融洽的一面,没有看到他们彼此之间相互轻视、看不起的那一面,没能把人与人之间的一些矛盾真正揭发出来。

刘文典

刘文典大概是西南联大年纪最大的,听说他早年参加清朝末年同盟会,和孙中山一起在日本搞过革命, 非常老资格。而且,他完全是旧文人放浪形骸的习气,一身破长衫上油迹斑斑,扣子有的扣、有的不扣,一副邋遢的样子。有一件事我想是真的。北伐时候刘文典是安徽大学校长,蒋介石到安徽时,照例要请当地的名流见面。蒋介石是很注重仪表的一个人,可是刘文典挺干瘪的一个老头儿,还戴着副眼镜。蒋介石看他其貌不扬,问:“你就是刘文典吗?”他回了一句:“你就是蒋介石吗?”一下把蒋介石给惹恼了,把他抓了起来。后来经蔡元培、吴稚晖等等元老保释,才把他放出来。

刘先生当然非常有名了,而且派头大,几乎大部分时间都不来上课。比如有一年教温李诗,讲晚唐诗人温庭筠、李商隐,是门很偏僻的课,可是他十堂课总有七八堂都不来。偶尔高兴了来上一堂,讲的时候随便骂人,也挺有意思,然后下次课他又不来了。按说这是不应该的,当时像他这样的再找不出第二个,可他就是这个作风。后来因为出了点事,据说是接受了什么人赠的烟土,学校把他给解聘了,他就去了云南大学。抗战胜利以后,其他人都走了,刘文典却留在云南不出来。第一,云土好,刘文典吸鸦片烟,这在联大是绝无仅有的。第二,云腿好,他喜欢吃云南的火腿,所以不走。有人给他起了个外号,叫“二云居士”,解放后做了政协委员, 1957 也弄了个右派。好多年前,云南大学教授、老学长李埏给我讲了一个刘文典的故事,挺好笑。反右的时候有人揭发刘文典,说他有一首黑诗,就拿出来念。诗的前面是一段序,说他有一个姬人非常可爱,怎么明媚、怎么窈窕,温存又体贴,总而言之好得不得了。可惜短命死矣,弄得他晚上十分感伤睡不着觉,于是写了一首诗怀念她。那诗写得确实缠绵悱恻、哀婉动人,怎么成黑诗了呢?揭发者说,刘文典根本就没这么一个姬人,实际上写的是他那杆烟枪。解放后不准抽大烟,他就只好怀念他那杆烟枪。

闻一多

闻一多的《诗经》、《楚辞》,还有朱自清的课我也去听,不过朱先生讲课不行的,较为平淡。外文系卞之琳先生属于晚一辈的教师,作为诗人、作家,当时就非常有名了,可在学校里还不是正教授,讲课也不行。卞先生是江苏海门人,口音非常之重。我有一个同班同学上了一年卞先生的英文,回来就说:“卞先生的课呀,英文我听不懂,中文我也听不懂。”这一点我非常理解,因为我趴着窗户听过他的课。他那中文实在是难懂,我想他那么重的口音,英文发音也不会太好。不过,一个人说话是不是清楚和他的学识没有关系,这是两回事。我们一年级学英文都去听潘家洵的课,潘先生五四时候就翻译了易卜生的作品,教我们的时候总有五十来岁了。因为潘先生的专业课是语音学,所以他的发音非常标准,而且说得又慢又清楚,几乎每一个字都能听进去,我们都喜欢跑去听他的课。

钱钟书

钱钟书先生名气大,我也跑去听。他的课基本都用英文讲,偶尔加一句中文。不过他有时似乎有点喜欢玄虚,不是很清楚明白地讲出来,而是提示你,要靠你自己去体会。所以非得很聪明的人才能够跟上他,笨的就对不上话了。另外,当年清华四大导师里我赶上了陈寅恪,他教隋唐史、魏晋南北朝史。不过那时候我还是工学院一年级的学生,没有资格选这种专业课。陈先生的课正式上的人很少,大概就七八个。但是陈先生名气大,大家都知道他是泰斗,所以经常有人趴到窗户那儿听,我也夹在其中。上课了,陈先生夹一个包袱进来,往桌上一放,然后打开书。可是他基本不看,因为他对那些材料都非常熟悉,历历如数家珍,张口就是引什么什么古书中的哪一段,原话是什么什么。如果按照解放后的标准来说,没有任何教学大纲,完全是信口讲,他的那种教课方式是不够格的,但解放前允许这种讲法。陈先生说话有口音,讲得不是很精彩,不是靠口才取胜的那种教师。而且他讲的那些东西太专门了,引的古书我们都没看过,所以完全不懂。陈先生第二年就走了,本来是去英国任牛津大学的讲座。因为德国刚占领了法国,马上就要打过海,英国岌岌可危去不了了,只好留滞在香港。

晚年何兆武

闹恋爱?

在恋爱、婚姻的问题上,老一辈人和我们当时的年轻一代有很大不同。五四那辈人一方面是维新的,比如钱玄同,号疑古,他的名字就是“疑古玄同”之意,对古代根本是怀疑的。可是另一方面,他们的旧学根底都非常深,其中也包括了旧的思想。所以他们的婚姻大多是家庭包办,后来又讲婚姻自由、个性解放,对家庭包办的婚姻不满意,就另外找人结合。其中最典型的就是胡适。胡适的婚姻是家庭包办的,虽然后来也另外有人,除了韦莲司可能还有别人,但他不愿意伤母亲的心,始终保持着和江冬秀的婚姻。这是中国旧的伦理传统,郭沫若、鲁迅都是这样。虽然在外面又有了新的婚姻,原来包办的夫人却还在,算是家庭成员。

到了我们那一代,学校没有规定学生不可以结婚,不过事实上不可能结婚。书还没念完,自己生活不能自立,怎么维持家庭?“青年男子谁个不善钟情?妙龄女人谁个不善怀春?这是我们人性中的至神至圣。”这是郭沫若译歌德《少年维特之烦恼》的卷头诗。但那时候真正闹恋爱的人很少很少,很少有人在毕业以前就谈恋爱,结婚的更是绝无仅有,总以为那是遥远的将来的事情。一般都是参加了工作,到二十五六岁,甚至三十多岁才结婚。女同学结婚的就更少了,或者一结婚就中断学业,去做家庭主妇了。

50 年代末有一本小说很流行,叫《青春之歌》。我不知道别人怎么想,反正我觉得那本书很败坏胃口。小说写“一二·九”运动,写北大的女生。那时候北大女生才四五十人,宿舍就在马神庙的北大五斋,我两个姐姐都住在那里。我去过好多次了,所以那几十个女生我至少认识一半以上,可是没听说谁是结过婚的。男同学里也很少有人结婚,除非是从偏远地区或农村里来的,城市里长大的大都没结婚。可是书里写林道静未婚同居,而且还换了人,那在当时简直是绝无仅有的,哪有女同学随便跟人同居?后来我在联大唯一见到有学生同居,大都是东北的。那时候东北已经被日本占领了很久,国破家亡,什么都没有了。那些同学流亡在关内,自己没有安身的地方,所以两个人就找一个公寓住下来。可这是很少有的,一般都不这样。一个人写小说,总是有意无意地把自己的经验放在里边去。大概杨沫本身是这样的,可她又不是北大出身,所以那些情节就显得太虚假,完全不符合当时的真实情况。

本文由知事 转码显示查看原文