文|理想国imaginist

提起老一辈摄影家翁乃强,大概很多人已在网络见过他的作品,他拍摄的毛泽东在天安门接见红卫兵、大串联、知识青年到北大荒等组照,是少有地记录那个特殊年代的彩色影像。

最近,他的摄影图文集《彩色的中国:跨越30年的影像历史》出版,属于他的作品第一次结集,不少作品第一次呈现,难得。经授权,理想国选取部分图文,分享给大家。从1960年代到1990年代,跨越30年的影像历史,可窥见时代变迁的脉络。

彩色的中国

——跨越三十年的影像历史

大约10年前,我第一次看到翁老的照片,感觉挺震惊的,因为作为一个非新华社记者,能在上世纪60-70年代拍摄这么多彩色照片,还是很少见的。更重要的是,翁老的照片还有一种所谓“当代艺术”的味道,他的个展2016年在798百年印象画廊展出后,在摄影圈和艺术圈都引起了很大的轰动,其中一幅代表作《大海航行靠舵手》(照片的题目应该是画廊取的)当时曾拍出20多万人民币的价格。

大海航行靠舵手

这本《彩色的中国:跨越30年的影像历史》中所收录的照片因为它浓烈的色彩,而让我们对那个时代的记忆忽然平添了一些恍若梦中的感觉,好像有一股力量要把你拽向时间的黑洞,你仿佛又重新触摸到了那些历史的痕迹。那山呼海啸般的万岁声,那一片片绿色的军装,那一张张亢奋的脸庞……当然也有安静的小城、广阔的田野、飞驰的自行车、灿烂质朴的笑容……我想这也许是彩色照片与黑白照片的区别——彩色照片更容易让人产生一种梦幻的现实感,而黑白照片则让我们仿佛看到某种历史的真实。

1969年,天安门的游行队伍。

20世纪60年代,海南黎族华侨参加了海南的开发建设。

1970年,云南峨山彝族自治县,知识青年在与农民话家常。

1970年,云南中甸,新联大队少年阅读《毛主席语录》。

1971年,河北固安,小学生在麦收时节参加劳动——挑麦种。

我曾经有一个观点得罪了不少人,我说——“中国摄影家不会拍彩色照片”,当然,翁老除外。翁老在这一代摄影家中,最突出的一点就是留下了一大批优秀的彩色摄影作品,这些作品不仅有完全政治性的宣传照和领袖图片,也有很多记录了普通社会生活的真实影像。

在那个摄影纯粹为政治服务的年代里,翁老是少数几位还秉承着“要抓拍,不能摆拍”理念的摄影家。但这种“抓拍”其实也是一种“摆拍”——我称之为“真诚的摆拍”,因为他的拍摄对象都已经自觉地变成了荒诞时代的无法主宰自己命运的演员,而翁老则真诚地记录了这个时代的荒诞与现实。

1976年,翁乃强在天安门广场采访。任诗吟摄

上世纪50-70年代恰恰是欧洲和美国的报道摄影(中国也管之叫“纪实摄影”)最为发达和辉煌的时期,与之对应的,中国却是“政治摄影”(艺术摆拍)成为几乎唯一的主流。那时候,在中国摄影界甚至可能根本没有“纪实摄影”这样的词汇出现过。中国摄影家在70年代末期才开始真正睁开自由的眼睛。这一点在80年代翁老所拍摄的影像中也可以看出来,翁老那时的作品明显有了更多真正“抓拍”的内容。

20世纪80年代,湖南衡阳南岳镇,在街口玩耍的孩子们。

20世纪80年代初,在天安门广场上游玩的父子。

20世纪80年代,北京在春秋季节常会有沙尘暴。图为一位女士系着纱巾防尘。

可以研究一下的是,如今在全世界都很火爆的“中国当代摄影”(观念摄影)几乎全是所谓“摆拍”的作品,它们跟20世纪50-70年代的中国摄影真是一脉相承,只是那时候摄影家的摆拍完全代表国家或者政党的意识,而现在的“当代艺术家”的摆拍则代表的是个人的意识和观念。另外,他们的拍摄对象也基本是一致的:不同时代照片里的人物,但都是“演员”。

回到翁老的作品中,尤其是那些带有强烈政治符号的彩色照片,在封尘了多年之后,却成为“中国当代艺术影像”具有特殊代表性的经典作品。——有点荒诞,但又非常现实。这是一个时代政治美学的延伸。

——节选自那日松《一颗红心,真诚记录时代》

翁乃强摄影作品

20世纪60年代,海南通什(今五指山市)的黎族村民在山上放牛。

20世纪60年代,海南黎族的农民在水田中挠秧。

20世纪60年代初期,北京劳动人民文化宫的“五一”劳动节“大头娃娃”表演。

20世纪60年代初期的“五一”劳动节,在公园等待表演节目的孩子们。

1966年,北京东长安街的大字报和人们购买油印小报的场景。

1967年,北京东长安街举行“纪念秋收起义四十周年”的宣传活动。

1966年,中央文革表态支持全国各地的学生到北京交流革命经验,也支持北京学生到各地去进行革命串联。1966年9月5日的《通知》发表后,全国性的大串联活动迅速开展起来。当时串联师生乘坐交通工具和吃饭住宿全部免费,成为“文化大革命”很特殊的一道风景。1966年,翁乃强跟随学生前往江西等地,重走长征路,沿途记录学生活动。图为1966年12月25日,串联学生翻越江西井冈山黄洋界。黄洋界位于井冈山主峰北面,扼山险要道,为井冈山五大哨口之一。

1966年,火车上的串联学生。

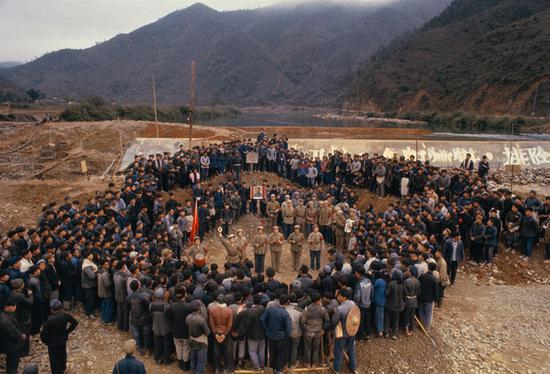

串联学生在水利工地上向农民宣传毛泽东思想。

1966年,学生大串联到卢沟桥,前队的学生在桥上写字,给后队提示方向。

1970年,云南中甸新联大队大串联的学生在新疆翻越达坂。

“五一”劳动节,孩子们在北京劳动人民文化宫表演节目。

1969年,群众庆祝党的“九大”胜利闭幕,中央民族学院的师生表演节目。

北京颐和园,参加节日聚会的学生。

1966年7月16日,73岁高龄的毛主席在武汉畅游长江。他认为“游泳是同大自然做斗争的一种运动,你们应该到大江大海去锻炼”。此后,全国各地举行了游泳、武装泅渡等纪念活动。图为1970年,毛主席畅游长江四周年之际,什刹海举行纪念活动,少年们背着红缨枪泅渡。

20世纪50-70年代,先后有数万名知识青年响应共产党号召,来到北大荒地区开垦荒地、改造沼泽。翁乃强于1968年开始,跟随知青到达北大荒报道他们的生活。图为1968年,知青们刚刚乘船来到北大荒新建的知青点。

知青在修建桥梁

知青自己动手盖房子

把粮食背到粮仓

在采石场上进行政治学习

拖拉机秋收

搭建猪圈,自己动手养猪

1970年,云南峨山彝族自治县,知识青年与农民一起挑着担子、扛着锄头下地劳动。

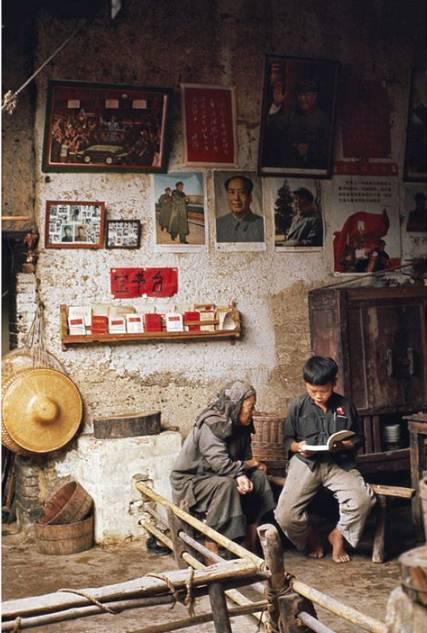

宝书台是专门放置毛主席著作的条案,当时毛主席著作是红色塑料封面,因此被称为“红宝书”,家家户户几乎都有。在乡下,每户人家的堂屋都有张长长的木质条台,放置了“红宝书”之后,条台就改称“宝书台”了。图为1968年广东的一户农家,孩子正在为奶奶朗读毛主席著作,墙上还张贴着多张毛主席像。

1971年,山东渔民聚在船上一起学习毛主席著作。

北京的外文印刷厂在印刷毛主席像。

1971年,秋收时节的劳作间隙,宣传队员表演数来宝。

20世纪70年代初,王府井工艺美术商店的瓷器展,吸引了市民的围观。

1971年,故宫重新对外开放,围观的市民。

20世纪70年代,北京故宫城墙下的剃头师傅和他的老主顾。

20世纪70年代,故宫东华门城墙下早读和锻炼身体的人们。

20世纪70 年代,北京街头卖蝈蝈的小贩,自行车上挂满了蝈蝈笼子。买蝈蝈玩是当时孩子们的童年乐趣之一。

20世纪70年代,上海外滩,清晨练习太极拳的人们。

20世纪70年代末,社会从十年浩劫中走出,高考恢复后,大批知识青年开始积极备考,各地的图书馆、教师都坐满了学习的人们。图为湖南衡阳南岳镇,一位年轻的爸爸背着娃娃在看小人书。

广东图书馆,读者在认真学习。

20世纪70年代,广州制作南狮狮头的老艺人。舞狮是一项中国传统节庆表演活动,南狮造型威武,色彩艳丽,一般用竹子做骨架,辅以纸和配饰。

20世纪70年代中后期,广东顺德糖厂运送甘蔗的船。

20世纪70年代,北京丰台,冬季清晨的蔬菜集散地。

20世纪70年代末的广州,河沿边的早市,人们在挑选新鲜蔬菜。

20世纪70年代末的广州,一位市民把刚刚购买的彩色电视机放到自行车后座上拉回家。

改革开放后,市民们的业余生活丰富起来。图为20世纪80年代初,北京劳动人民文化宫跳集体舞的年轻人。

改革开放后,市民们开始有了个人形象追求,越来越在意个人的衣着、发型。图为20世纪80年代,西单的一家理发店向行人展示新发型的照片,招徕生意。

20世纪80年代初,改革开放使各地市场逐渐活跃起来,在“文革”中停办的庙会也得到恢复。图为春节期间的地坛庙会异常热闹,人们兴致勃勃地逛公园,买小吃,看大戏。

20世纪80年代初,北京东城区南池子冬天的早晨,人们冒着风雪去上班。

1995年,王府井百货大楼在上海证券交易所上市,图为百货大楼在北京重装开业。

东华门早市上熙熙攘攘的人们。

清晨,小贩们蹬三轮车载着新鲜的蔬菜到早市出售,早市背靠紫禁城,面对筒子河,老北京的生活情趣尽显无余。

本文由知事 转码显示查看原文