文|单向街书店

2016 年 12 月 15 日,《罗曼蒂克消亡史》图书出版,次日同名电影在内地上映,此时,程耳已经不仅仅是作者,也以编剧与导演的身份出现在公众面前。这是他继犯罪情感电影《边境风云》后又一力作。1 月 8 日,在单向空间花家地店,程耳与许知远展开了一场关于荒诞、隐秘和浪漫的对话。

作为导演的程耳,喜欢驾驭犯罪题材,将人逼入绝境,显现真性情。作为作家的程耳,亦是如此。生活中很多悄无声息的绝望时刻都被他死死抓住,然后一笔一画慢慢讲述。你会惊叹于他的冷静从容,也会在一无所有的荒诞里,发现温情。

▍以下内容为访谈实录,有删减。

访谈现场,从左至右依次为:主持人、程耳、许知远

拍电影时一边等待一边写小说

许知远:我在看电影包括看电影的时候非常好奇,包括他整个的写作状态,包括思维方式的形成,写作方式的形成整个的过程都很奇怪,包括对环境的判断,对男人、女人的判断,整个这套东西我都很好奇。我印象里你说过,片场的时候开始断断续续写这些篇章,那是什么样一个场景?片场是那样一个场景,你躲在什么地方开始写?当时写的时候又是什么样的一种感受?

程耳:非常好的一个问题。因为这个确实是决定了整个的方向,因为我拍戏的时候是冬天,非常冷,在摄影棚里。我在摄影棚里有一个小棚子,一个小帐棚,里面有监视器。拍戏所有的时间多半都是在等,我把它叫做“无聊的等待”。其实不光拍戏,生活中也是一样,都是怎么把这种无聊的等待给它解决掉。为了解决这个问题,我说拿个破本子,拿个圆珠笔,或者拿个钢笔我开始写写画画,是在这样的契机之下,我开始的。

因为在那个阶段其实跟电影相关的几天已经非常完整了,其实在拍摄的阶段我主要写的是当代的故事。我觉得也会有一种反差,我在拍戏的过程中每天都在处理那些其实跟创作不太有关的事,当我真正的自己一个人,在那确实无聊的时候,在等待,等待灯光,等待服装,等待演员,什么都要等待,这个时候我把最近拍戏之前一段记忆深刻的,感触很多的东西写下来,然后到最后。我后来发现其实字还不少,我就列了一个目录,我觉得这个算是一个雏形。

访谈现场

许知远:怎么保持这种专注呢?因为你还是面临等待,但是不断被打断。这时候保持你的语言思考连贯性,怎么做到的?

程耳:所以首先你会发现字都不多,每一篇都很短,当然这是开玩笑。其实是我刻意的喜欢短的文字,我觉得这种专注其实跟写剧本一样,我很少回头去改,基本上就是一路这样写下来,改的过程其实很短,或者有时候基本上没有。我觉得这种专注与其说是一种专注,不如说是等待时间够久,或者说我枯坐的时间够久,无聊等待的时间够久,所以这些文字自然而然就能够一气呵成下来。

短句子才能体现出阅读快感

许知远:回到你写作风格,看起来是相当成熟的写作风格了,过程是怎么发生的?比如在你想寻找风格过程中,哪些作家最初激发起你对语言的感觉?

程耳:因为之前我也说过,如果说到语言,小说对我影响最大的博尔赫斯。当我们看到博尔赫斯的语言是属于他的,还是属于陈忠义还是王永年的,我常常会想究竟喜欢博尔赫斯还是喜欢王永年和陈忠义,我有时候会反思一下,我看过别的作家的版本,不能说糟糕,但是会有差距。我们究竟是在受作家本身的影响,还是在受那些真的是不可多得的翻译家的影响。我觉得现在翻译家是大问题,导致西方文学现在越来越…不能吐槽人家。

如果说还有别的影响的话,比如民国阶段的作家,像张爱玲,或者像鲁迅他们两兄弟,在语言上都是会有影响的。同样的一些翻译家,我觉得傅雷翻译的《艺术哲学》这个会对我有影响,如果单从文字的角度来说,从美学的角度,我觉得更重要是美学的影响,美学的角度最大的影响还是对传统亚里士多德的史学和哲学,我有很多书,一直把这些东西给复杂化,做一些无端的复杂化,其实越绕越复杂。大概就是这样,我自己认为我的创作脉络,尤其是小说创作的脉络是非常清晰的,包括电影也是一样,我得益于史学,得益于艺术哲学这样一淌下来非常传统的文学观念。

许知远:这个也是困扰我,包括看博尔赫斯小说非常简洁,非常准确,有对称感。所有的形态你会产生某种忧虑,是会太过的排他性,使整个思想的能量、人物的能量、情感的能量被特别好的绸缎包起来,杂音减少,各种可能性意外减少,这个你会困扰吗?

程耳:我不会困扰。把太多的东西藏在太短的句子,这个正好是阅读的快感。正好说明寻觅是必不可少的。

博尔赫斯的短文有人让人沉醉的,你愿意一读再读,虽然有时候不知道他在说什么,本身的美感,云山雾罩的史诗、文字也好,最后让你觉得特别有魅力。他其实在时空很高级的,经常用半个句子扭转整个历史和现在。有很多让人意外又很欣喜的地方。

写小说只需要控制词汇

拍电影要控制脾气

许知远:拍电影的时候博尔赫斯会在你头脑里盘旋吗?

程耳:不会,拍电影的时候我主要在考虑演员的脾气、灯光师的脾气、天气,所以拍电影是一件离博尔赫斯非常遥远的一件事。

许知远:离什么比较近呢?

程耳:拍电影离盒饭比较近。

许知远:你在写一个东西的时候,控制现场的人,各种脾气也好,各种喜怒哀乐也好,两种控制性的比较而言是怎么反应的?

程耳:拍电影漏掉一点,还得控制自己的脾气。但是对于小说来说,特别大的好处就是只需要控制你的词汇,而词汇是没有脾气的,只要能够发现,是在完全等待你发现,发现它就写下它,写作是轻松的过程,而拍电影会面临太多的问题,天气、服装落了个衣服、头套又没有戴……各种各样的,很多时候,拍电影前端筹备是非常专注创作者的心态,在所有的素材都拍完,做剪接的时候,这也是特别好创作的心态。中间这个部分,当然在现场会有非常棒的火花,这是另外一个话题。更多时候跟电影的情况和产业化并不完善有关系,你发现作为导演很多时候离博尔赫斯太遥远了。

许知远:火花会是什么?比如你对语言,包括你刚才所有的谈话,有点控制狂的,对事物精确性的控制,但是你在面对这么一个混乱,会面临失控的问题,你对控制狂的欲望和失控感质点会带来什么样的?

程耳:无论什么样的环境,只要你真正投入,喜欢还是会有火花。其实我这个剧组不算混乱,在中国剧组最整齐,最清晰有条理的剧组。对于火花,如果大家有看过电影,电影的整篇字幕出完之后的第一镜是杜淳、杜江和王传君他们三个门口站着吃煎饼吃了很久,镜头非常长。那个镜头就是剧本里没有的。前一天他们三个喝多了,演员很轻松,拍完戏回房间,第二天一大早要拍戏,杜淳买了四个煎饼,他还给我买了一个。然后我一看,我一到现场没有食欲,我说我不吃,他们三个一个人拿着一个吃,我瘫在椅子上等待。

当时灯光还在从楼上往下运灯,所以我等,扭过头一看他们三那狂吃,我忘了杜淳还是王传君当时已经吃完了一个,我马上过去说不许吃了,我说等一下就拍这个。杜淳或者王传军说导演我已经吃完了,太饿了,我说刚才不是给我买了一个,我那个还没吃嘛,在监视器里,给他一个,这个时候飞快机器架好了,我说接着吃吧。那个镜头着急到连话筒都没有来得及去插,但是拍下来了。他们三晕晕乎乎的,没有醒,被逼着要么吃多了,要么吃少了,总之很不爽。说导演咱们拍这个是要干吗,我说第一镜,全片第一镜。他们可能会觉得导演又疯了,昨天没喝酒,所以今天又疯了。

最后等他们第一次看片子的时候,说导演你来真的,真的是第一镜。这个我觉得就是现场的火花。而且这种东西是你离开现场去写剧本,或者你去编是没有的。

杜江在《罗曼蒂克消亡史》中

包括王传君和杜江两个人比脚大和脚小,那个是剧本没有,那也是我那天拍的很烦,他们俩完全一点不体谅导演,站在离我很近的地方谈笑风生,我拍戏时压力巨大,他们谈笑风生我看着很讨厌。他们俩一人穿了一双崭新的球鞋,雪白,低头看了我自己的鞋,上面全是土,我觉得更不爽。

我过去本来想挤兑他们两句,我过去说王传君你脚怎么这么大,他确实长了一双大脚,穿47 码的鞋,我说你的脚怎么这么大?扔出去这句话,他们跑别处待着去了。等我接着拍完两场戏之后我把他们俩叫过来,我说给你们俩加一场戏,然后就有了脚大脚小。所以这种东西我觉得无法取代现场的一种火花。

观众品味越来越高给了创作机会

许知远:你最初是不是体会到败坏感出现,是 90 年代,到 2003、2004年仍然有某种这样的风气,大概到 2004、2005 年之后发现整个时代的气氛变了,我们认为重要的价值观变的不重要了,社会情绪发生非常大的变化,学院也都发生这种变化,当时你是怎么面对这种变化的?而且那时候你仍然处在等待,等待某种展现自我的机会也好,什么也好,你当时是什么状态呢?

程耳:我基本上都在等待。这个问题其实很复杂,你如何在一个大的环境里去做微观的努力,这是一个非常严肃和非常艰难的决定。其实我主动提到一个话题,通常问我这个问题,我都说这个问题有坑,结果我给自己挖一个坑。我觉得是相辅相成,如果这种微观的努力能够更多,能够也形成一种风尚,我觉得是可以改变很多东西的。

包括我觉得现在,我们能够坐在这谈话,包括我们现在在生活中偶尔能看到好的创作,在生活中能够感到喜悦,得益于互联网的发展。虽然环境不是那么理想,但是在互联网上还是有很多人在做自己微观的努力,我觉得这是最重要的。并不是所有人都在放弃。

许知远:我还是好奇,你那时候在电影学院作品很有意思,很多人会关注。但其实真正出现作品到 2013 年,拍《边境风云》,然后到这个,你这中间有 14 年时间,是什么样的过程,想放弃也好,或者想做什么事情也好,为什么这个过程(隔着)这么长时间?

《边境风云》剧照

程耳:放弃没有想过,我还是一个比较不能说执着,反正没有想过放弃。我毕业之后是去了上海。当时一直写剧本,我 2005 年拍过一个电影,叫《第三个人》。

许知远:致敬老电影。

程耳:不是,本来叫第三者,有些问题,后来我说第三者字面意思就是第三个人,所以就改成这个名字,跟你说的致敬其实没有关联。我既不是拍艺术电影,又不是拍商业电影,我非常笃定的坚持干一件事,我试图使商业电影也能够具有很高的艺术价值。这个就困难了。

因为实际上说白了,你在两头做任何一头,你一直去做,一直去做,你试图弥合。至今还有人劝我不要再搞了,商业片就是商业片,艺术片就是艺术片,你看这个电影卖多少钱吧。但是我认为还是有一个桥梁,当观众的品位越来越高,当观众看到越来越多好的东西,我觉得还是会弥合。我喜欢的电影都是弥合这两点,既不是纯艺术也不是纯商业的。

许知远:举一些例子。

程耳:像伊斯特伍德的电影,比利·华尔德的电影等等你能说是艺术片吗?还是商业电影吗?我叫完美电影。

比利·华尔德

许知远: 1995 年进入电影学院的时候,当然最重要还是张艺谋、陈凯歌,包括再往前的电影,你怎么看这个谱系,你们这代人是怎么去寻找自己的语言风格?

程耳:第五代、第六代都是在拍了。我们进校之后,那个年代电影学院教育很系统的,还是从电影诞生开始一路教我们,我们进校之后,首先涉猎的还是西方电影,我印象比较深的是 1995 年有一个电影节是在北京,在 21 世纪剧院,当时大概是 1995 年 10 月,刚刚进校。跑到世纪剧院去看之前的电影,那个年代还是挺震撼的。

所以我们更多的这代人,包括我们班其他的同学,我们更多的还是一个首先从西方的电影开始学起的过程。对我电影影响最深的应该是纯粹艺术片导演叫布努埃尔,我上学非常迷恋,以至于把他所有的剧本,都找来看,以前有一个期刊,叫《世界电影》,双月刊,每一本最后都会附一个西方的剧本。我会写剧本全是从布努埃尔学到的,大家想尝试的话看他的剧本,没有比他更好的学习的东西。

西班牙国宝级电影导演布努埃尔

当历史人物作为小说的根基

许知远:说到《罗曼蒂克消亡史》跨了十几年,艺术和商业结合的标准,能够到什么程度?或者你认为整个电影中最重要的缺憾是什么?

程耳:大体还不错,没有太多的遗憾在里面,这次的剧本、演员,包括拍摄都还不错。是在目前整体各方面环境下权衡之后的一个不错的东西,我个人认为非常好的迎合艺术性和商业性,当然结果不是太理想,也没有达到我自己的预期,当然是多方面的,我自己会反思、整理。我个人觉得没有太大的遗憾,如果一定说要有的话,我认为个别的表演应该可以更好。

许知远:电影理念最初什么时候开始有的?

程耳:最初是 2013 年。大概 7、8 月份,因为上一个电影已经演完了,我一直在晃悠来晃悠去,无所事事,后面项目是定下来了,说要拍,一直没有找到想拍什么,最初是拍脑门,说不行拍一民国的得了,其实我真的是创作的时候没那么写,等待时间够久就冲你来,特别像尼采说的,“没有我想”,不存在我想的事,你什么也想不了,是一个想法向你走来,一个想法恩惠一般的向你走来,恩惠的前提是你付出足够多的努力,这其实特别像我们古人说的,浑然天成,一脉相承的道理。

当时拍脑门说拍一个戏,写一段民国的故事,拍了试试看,我刚才一上来那个女孩提问的时候我说的,我就在纸上写了非常短的一些乱七八糟的东西,最后整理整理,当然中间也经过了很漫长的枯坐,不想写,没有写的欲望。我写是拿笔写,自己再用电脑录。当我根本不想碰那支笔的时候,我也不强迫自己,我跟自己很容易沟通。枯坐了大概有小半年,将近六个月,突然有一天想去碰触那支笔,然后就写一些, 20 分钟写完,几乎很少改,改了一稿,谈不上改了一稿,改了半稿。这是一个真实的创作过程。

电影《罗曼蒂克消亡史》剧照

许知远:整个上海的情境、情绪、(你是如何)感受这些东西?

程耳:这个更多的应该是一种本能,一种审美的本能,以及你之前一些阅读也好、观影也好,想象也好的一种积累。你通过阅读或者看电影想象上海的是什么样,把这些都抛离掉,自己内心去重建一个,垂直完全设想想象的上海怎么样。我当时觉得环境应着人物会自然而然的出来。当时没有刻意的设计。

许知远:你对词语本身准确性要求这么多的人,对你所传达时代背景准确性有特别强的苛求吗?还是想象的不那么重要?

程耳:我觉得主题性是非常重要的,即便最终是暧昧的,但是也一定是存在的,而且这种主题性,对于这个电影来说就是片名,我觉得片名就是这部电影所有的意思所在。

许知远:罗曼蒂克是小时候看杂志知道的, 90 年代的,如果我没记错的话。

程耳:罗曼蒂克,你看这几个字的时候发现这几个字很土。但是土完之后又有很精确的雅致。当它配上消亡史这三个字之后很好。

许知远:名字怎么蹦出来的?

程耳:完全是石头上蹦出来的,之前不是这个名字,之前名字叫“旧社会”,但是我坚持认为这个名字比旧社会要好很多。我确实认为这个名字比旧社会涵盖的更广阔一点。而且有它的当代性,有现实的意义,为什么最后小说虽然有更多篇幅是当代故事,最后为什么决定还是用这个名字,因为这段文字能够有一种连续性,能够带出历史到当下的一些感受。

许知远:若隐若现的历史背景,这些历史背景对于包括你写的故事,拍的东西来讲,中间到底什么关系呢?是游戏吗?

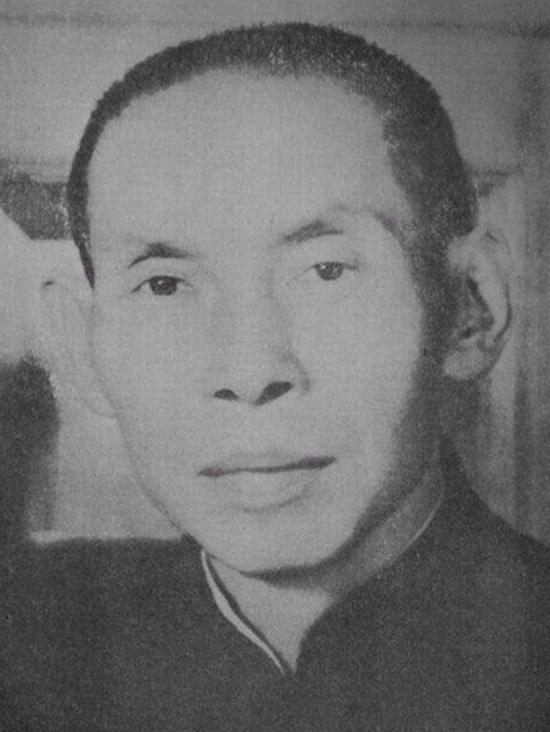

杜月笙

程耳:我之前通常在电影做宣传的时候就会说,我说这是一个本故事纯属虚构,因为一个大亨有一个日本妹夫,但是今天不能再这么说了,因为小说里写的是杜先生,而不是陆先生肯定有这样的联系,观众可以任意做联想,对于创作的意义在于,我写小说的时候是这些历史人物给我一个起点或者根基,我能够知道起点在哪,方向在哪,活动的区间在哪,包括道德以及信仰,甚至于说审美品位弹性在,是这样的人,历史上是这样的人,那么在小说始终会在这个维度。包括像小五这样的人物,历史肯定有勾连的,但是肯定做了一些改变。

访谈现场的观众

观众提问:在讲故事和思考故事之间,我选择思考故事

许知远:我大概知道你的意思了。接下来提问,提三个问题。

观众提问 1:三十年代的上海,是不是还原过当时的情调和感觉,这里我感觉到您感觉把握的非常到位。另外我还想问一下,您提到过,对演员的表演,觉得非常精采,您对演员启发以及同演员的互动是怎样的?能不能回答一下。

程耳:基本上是这样,因为我们这次还是在执行上比较严苛的,这个戏我没有去上海,是在北京拍的,一天都没有去过上海,大家看到所有的东西都是棚子搭的。我们回避那些东西是不一定因为那些东西不够准确,而是我们希望去重建一个更准确的,存在于历史中,也存在于我们想象中。

第二个问题关于演员的表演,这次演员确实表演的都非常好,几乎每一个角色都非常的饱满,非常的丰满。其实作为导演来说,我有时候也会想,为什么这个词叫导演,不叫导别的,为什么叫导演,也可以叫导别的东西,我个人理解是会认为导演的意思是指导表演,我相信在一个电影里,一旦演员的表演出了状况,一定是满盘皆输的。我在现场除了等待,悄悄写小说,我基本都跟演员在一块,陪他们聊天,取悦他们,对付他们的暴脾气,控制我的暴脾气,我天天跟演员在一块。因为他们才是最终呈现者。

提问:我看了《罗曼蒂克消亡史》这个电影才对您有了解的,我想提一个问题,童子鸡的部分在电影里没有表达。这个手法是因为您之前说的关于电影的语法还有小说的语法之间不同,决定了您这样做呢?还是因为当时的某一种,一拍脑袋想到的?因为这样的做法,形成一种很有趣的状况,个人的特征被软化了,童子鸡变成一个陆先生前传性质符号化的人物,所以您对表达的转换之前有考虑过吗?

程耳:首先童子鸡不是陆先生的前传,这种说法是没有根据的,关键这种说法没有美感,没有意义。你说杜江是葛优的前传这个解读没有价值。这真的是误会。至于你说童子鸡小说和电影区别,这个问题有高度答案的,很多人都问这个问题,我的标准答案是不能让罗曼蒂克消亡,我让电影留下一个标准的点。不标准的答案,你看过小说了,你难道认为这是需要问的问题吗?

《罗曼蒂克消亡史》中的“葛优”

提问:我有一个问题,刚才您说那句话我感觉挺意外的,您刚才说想艺术片和商业片之间找到比较好的点,我想问您这个电影想拍给自己更多一点还是拍给观众更多一点?如果拍给观众更多一点,为什么不选择让更多的观众能够理解的一个叙事结构呢?

程耳:换一个角度回答这个问题,其实不用意外,我想在商业和艺术之间平衡,我自己认为做到了,我认为罗曼蒂克是极富艺术追求的商业电影。

提问:您在我心里不是导演,也不是作家,是艺术家,真正的艺术家。您为什么选择这样您自己特别擅长和自己喜欢的叙事结构?

程耳:关于结构问题,我从《犯罪分子》就开始有结构,我可能需要在讲述一个故事和思考一个故事中做选择。我觉得当你把时空打乱,当你把生活的横切面罗列在一起的时候,我是在讲故事的同时在思考这个故事。就好像你回忆的时候有时候也会反思,你肯定是不会说从小一直按照顺序想到现在,一定是对当初我跟那个女孩过了五年,这个女孩跟那个女孩比较一下,这样你才会形成反思,知道第三个女孩应该找哪样的。

我觉得一句话来说,在讲述一个故事和思考一个故事两种方式之间,我选择了思考一个故事。其实你如果看这篇小说的话,你会发现连小说都是这样,经常不同的小说会出现同样的与会,同样的词语,甚至同样的造句方式,跟你说的电影结构一样,都是试图更多的去思考一个故事。譬如说我下一部小说可能会出现第四个,我自己做剪接的时候自己意识到这个问题,不是机械的剪这个故事,我是在思考这个故事,我相信观众看的时候,除了接受这个故事,也会思考这个故事,不然很多问题会出现。

本文由知事 转码显示查看原文