文|中国城市中心

1、工业投资大手笔,实体稳则经济稳

青岛是一座有着百年现代工业基因的城市。作为我国最早启动工业化的城市之一,随着1899年青岛港和青岛连接济南的胶济铁路开始修建,青岛的工业开始加快起步。

此后百余年,工业制造始终是青岛发展的主旋律。改革开放以后,更是诞生了海尔、海信等制造业“五朵金花”。

习近平总书记指出:“不论经济发展到什么时候,实体经济都是我国经济发展、我们在国际经济竞争中赢得主动的根基。”

实体经济是国家的本钱,工业是立国之本。当经济进入新常态,青岛始终没有忽视对工业的专注和投入。

“实体稳则经济稳。”山东省委常委、青岛市委书记李群表示,对实体经济发展“咬定青山不放松”,深耕先进制造业,我们的“家底”就会越来越厚实。

事实证明,连续4年位居副省级城市之首的投资力度,为全市工业转型升级和持续健康发展注入了强大动力。

数据显示,2016年,青岛市规模以上工业利润在全国负增长的情况下,增长15.3%。

2、有勇有谋,技术改造投资占一半

那么,工业投资都用到哪儿了?青岛市经信委公布的数据显示,在青岛市工业固定资产投资完成的3512亿元中,技术改造投资完成1757.8亿元,比重达50.1%。

当经济进入新常态,人力、土地成本优势趋弱,如何“发家致富”?技术改造是一个重要的抓手。

今天的技改项目就是明天的先进产能,企业加大技术改造力度,不仅直接扩大了工业投资、增强了经济发展后劲,而且还会对技术咨询、工艺设计、装备制造等形成需求,有利于带动消费、扩大内需。

当前,工业经济正在爬坡过坎,企业技术改造的重要性和必要性愈加凸显。有研究者曾发现,从许多企业的发展情况看,在经济转型时期或遇到重大市场冲击的时候,注重技术改造、提升技术和装备水平以及注重产品质量和更新换代、拥有自主知识产权、自主品牌的企业,不仅受到的冲击比较小,而且还获得了新的发展机会。

腾笼换鸟,凤凰涅槃。“十二五”以来,青岛对老城区110多家高能耗、高污染企业,全面推进历史上规模最大的环保搬迁战略,为企业的技术改造提供了一个难得的历史机遇。青岛的老企业纷纷利用搬迁实施技术大升级,在业内一举占据制高点。

从李沧区的老厂区搬迁到董家口的新厂区,身处产能过剩行业的青钢正是利用搬迁的机会实现了技术升级改造,突出重围变身世界一流优特钢基地,打造了高端定制的专属生产线,成为钢企供给侧改革的先进样本。

2010年,拥有近70年历史的海晶化工开启搬迁之路,落户西海岸新区董家口循环经济区。新厂区采用当今国际先进的三大核心技术,以此全面提升了项目各装置在安全、环保、节能与循环利用等方面的国际领先水平。

据初步统计,老城区企业搬迁到新厂后,新上设备所占的比率平均在95%以上,有不少企业更是100%使用新装备,与此同时在工艺技术、管理水平、人力资源等方面也进行了全面升级。

值得注意的是,青岛近年来对智能制造项目、关键工序“机器换人”项目以及填补十条工业千亿级产业链关键领域和缺失环节的项目,在技术改造贴息资金使用上予以优先安排。这些举措为促进青岛市工业转型升级,推动实体经济加快向新兴、蓝色、高端方向发展注入持续的动力。

3、青岛制造铸就“大国重器”

从美国全力打造制造业创新网络到德国力推“工业4.0”,从“数字印度”的提出再到备受瞩目的“中国制造2025”……一场打造先进制造业的争夺战,正在全球上演。

放眼国内,如何振兴实体经济,在全国各地的政府工作报告开出的药方中,制造业也成为重要的发力点。从制造业着手,抢占新一轮竞争制高点,防止经济“脱实向虚”、提振实体经济,已经成为大家的“共识”。

青岛的决策者展现了前瞻性战略布局的眼光。市经信委统计数据显示,技术改造投资中,作为高端制造所必须的技术装备投资占比达55.5%,比上年度大幅提高14.7个百分点,反映全市工业内涵式投资水平持续较快提升,企业提质增效步伐进一步加快,带动工业供给质量和效率不断提高。

高投资带来的回报已经显现:在这场打造先进制造业的争夺战中,青岛抢占了先机。

在青岛城阳区棘洪滩,曾经荒芜的盐碱地,如今已集聚中车四方、庞巴迪等100多家整车装备及零配件配套企业,形成轨道交通装备上下游产业链,可生产各种型号的动车组,成为闻名遐迩的“动车小镇”,中国高铁路网上的一半动车组诞生于此。

船舶制造,最具海洋气息的工业符号,集多种产业门类于一身,也衡量着一个城市乃至国家的工业水平。山东半岛处于日本、韩国和中国构筑的世界造船业“金三角”地带,青岛造船业的崛起,占尽天时地利。

近年来,青岛市先后引进中船重工集团、中国海洋石油总公司、中国石油天然气集团等船舶和海洋工程领域最强“国字号”企业,以及三菱重工、瓦锡兰等造船和研发配套的国际大公司,投资亿元以上的船舶重点项目超过10个,总投资达到200亿元。

除此以外,其他多个高端装备领域都闪现着青岛元素:青岛重工为运-20飞机提供牵引车,牵引车最大牵引力可达170千牛;中船轨交研发隧道掘进神器“贯龙号”,标志着青岛具备隧道掘进机的生产制造能力,在装备制造领域获得重大突破……

青岛市统计局公布的数据显示,2016年,全市201家规模以上高端装备制造产业企业共完成产值1544.6亿元,同比增长11.6%。

依托技术创新,一大批高端装备从青岛走向海内外,一批“大国重器”从这里走向全球,“青岛制造”显示出大国重器的高端水平。

4、兴业热土,城市发展提振企业信心

青岛市经信委公布的这组数据,亦从侧面反映出青岛良好的政商环境,始终吸引着国内外企业来青投资。

前不久,青岛选取917家规模以上工业企业调查,企业景气指数和企业家信心指数均在150%以上。

近年来,青岛不断优化营商环境,出台实施有针对性的行动计划,吸引世界500强企业来青投资兴业。仅2016年前三季度,世界500强企业就在青岛签约设立了21个外资项目,总投资额18.9亿美元,其中外资额12.4亿美元。

来青投资的世界500强企业包括德国大众汽车集团、马士基、庞巴迪、西门子、大陆集团等,投资领域涉及汽车、集装箱、轨道交通、橡胶轮胎,相当一部分投资项目都集中在工业领域。

筑巢引凤,吸引的是企业,收获的是人心。

“青岛制造走到今天,正是靠张瑞敏等一批优秀企业家,形成青岛制造的品牌;正是有郝建秀、许振超等一批大国工匠,支撑青岛制造品牌再创辉煌。”李群表示,企业家能够在青岛安心地创新创业,首先是有适合企业家成长的人文环境。这些年来,青岛下力气构建新型政商关系,尽好亲商、安商、富商之责,不遗余力为企业家服务,让他们放开手脚、安心“唱戏”、尽展所能。

从2012年至今,青岛已经六次表彰纳税50强企业。6年来,50强纳税企业门槛不断提高,总额逐年增长。从2011年度的124亿,增长到2016年度的237亿,几乎翻了一番。青岛的财政收入也随之逐年攀高,2015年度就已突破1000亿。

解放前以轻工业为主的时代,青岛就享有“上青天”的美名。改革开放之后,青岛制造以“五朵金花”享誉国内外!

如今,在经济转型升级的关键时刻,青岛以高速动车、海工船舶、海洋经济、汽车电子等为代表的高端制造和新兴产业,绽放出“新的五朵金花”,再一次领跑“新常态”!

延伸阅读:

15座副省级城市亮“家底”

广州、深圳一枝独秀

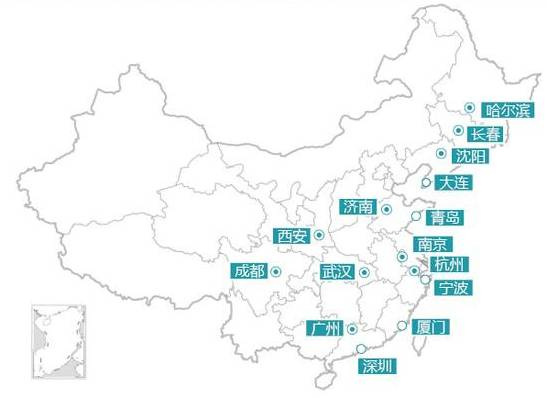

目前,中国的15座副省级城市分别为广州、深圳、南京、武汉、沈阳、西安、成都、济南、杭州、哈尔滨、长春、大连、青岛、厦门、宁波。

其中,青岛、大连、宁波、厦门、深圳是计划单列市,全部位于东南沿海省份。山东、辽宁、浙江、广东这4个省拥有2个副省级城市。从副省级的数量分布可以看出所处省份在经济发展中的重要作用。

根据15城2016年的表现,大致分为5个梯队,分别为:

1。广州、深圳

2。成都、武汉、杭州、南京、青岛

3。宁波、大连

4。沈阳、济南、西安、哈尔滨、长春

5。厦门

15市中,广州、深圳一枝独秀。两市的GDP逼近2万亿元,比第三名的成都高出7000多亿,同时还拥有一线城市的身份,两市之间,虽然目前广州位列第一,但与深圳的差距逐年减少,2016年仅相差118亿,按2017年的经济走势,深圳将在明年实现对广州的超越,成为副省级城市的头名。

广州自1989年起GDP总量跃居全国第三的位置后,一直保持至今,但近年来受工业总产值回落、房地产业回落、销售面积下降等因素造成经济增速放缓。加之出口的综合成本上升,地位不断受到深圳的挑战。据2016年官方数据显示,深圳的名义增速高达11.37%,已高出广州3%。

15个副省级城市分布

虽然深圳对广州步步紧逼,增长势头强劲,但也暴露了一些影响经济增速的隐患,譬如由于城市发展越来越快,受地域限制,本地工业不得不迁出。但深圳在科技创新、高新技术产业等软实力方面更具优势,本地云集了华为、腾讯、中兴、大疆等顶级科技互联网企业,为城市的经济发展保驾护航,一定程度上弥补了由地域局限带来的经济的损失。

第二梯队

成都武汉领衔,青岛入围

广州、深圳之后,第二梯队则是第3名的成都到第7名的青岛,这5座GDP过万亿的城市。其中,成都和武汉扮演了后来居上的角色,因为在2008年经济危机之前,经济发展的红利都集中在沿海城市,而当时的成都和武汉GDP总量排名靠后。

金融危机之后,原先依仗对外贸易的城市纷纷放缓了发展的脚步,经济红利逐渐向一些产业基础较好的内陆城市倾斜,成都和武汉就是其中的佼佼者,成都和武汉凭借自身良好的产业基础和省会资源集聚的优势,吸引大量企业落户,区域经济实现快速发展。

而杭州与南京的表现也可圈可点,尽管上世纪90年代,杭州经济增速一度迷失了方向,但进入21世纪后,及时找到了适合自己的发展方向,果断抛弃了其他城市赖以生存的工业,转向互联网金融、现代服务业这样的第三产业,近15年间,杭州市第三产业增长速度达到9.3倍,将同为旅游城市的西安、桂林近5倍增速远远抛下。相对于北京、上海这样的一线城市,杭州第三产业的增速优势也很明显。

区别于杭州,南京的异军突起得益于所处苏南地区的主导产业转型,开始由第二产业变为第三产业,这让省会南京迎来难得的发展机遇,拥有绝对教育优势的南京,凭借强劲的人才吸引能力,成功实现产业转型,GDP总量也于2016年突破万亿元,与苏州、无锡并列苏南地区经济三强。

青岛:二梯队地位仍需稳固,与4市存在差距

最后是青岛。作为是山东经济的“龙头”,青岛经济发展较为平稳。GDP总量在2016年突破万亿(10011.29亿元),成为北方继京津后第三座GDP过万亿城市,相较于上面4市,青岛的优势在于港口经济与海洋科技。

青岛地理位置绝佳,相较于在高铁、高速公路布局更为优越,而且毗邻大海的青岛还拥有航运方面的优势,是国家“一带一路”的枢纽型城市。

近年来,青岛海洋经济增长迅猛,2016年总量达到2515亿元,占全市GDP的四分之一,海洋运输业尤其出彩,2016全年货物吞吐量突破5亿吨,达到5.0036亿吨,同比增长3.3%,吞吐量实现历史性突破,稳居全球第七位。海洋科技方面,也云集了全国30%的海洋科研机构,50%的海洋高层次科研人才队伍。

相较于成都、武汉、南京、杭州这四市,青岛最大的劣势是人口(人才),城市面积大但密度不足,无法形成均衡发展,而且四市均为省会城市,资源集聚优势是青岛难以比拟的。目前来看,青岛应继续发挥自身优势,巩固二梯队地位的同时,最大限度弥补短板,重点在科技创新、基础设施建设与高新技术产业方面下功夫,依仗第三产业的发展为下一个阶段的经济走向找到突破口。

第三梯队

宁波、大连冰火两重天

宁波与杭州同为一省,但发展重心完全不同,改革开放以来,宁波得到了不少政策红利,抓住机会发展实业,成为中国制造业最为发达的城市之一。同时凭借优越的地理区位,港口经济发达,宁波舟山港是全球首个货物吞吐量“9亿吨大港”,2016年集装箱吞吐量增幅位居全球前五大港口之首,对外开放走在全国前列。

而且相较于杭州,宁波的民间资本已突破1.5万亿,“藏富于民”比省会大哥做的还要好。所以不管是GDP万亿俱乐部还是副省级城市排名,排在前一位的青岛绝不能高枕无忧。

如果用形势一片大好来形容宁波的发展,那与自己同梯队的大连则不尽如人意,尽管城市发力较早,但后劲不足,经济增速持续低于全国增速。尽管失去了很多能源工业带来的收入(辽宁钢铁行业没落),大连还是凭借自身的底蕴在东北地区做到了一枝独秀。不可否认,大连是东北亚物流中心(地理区位优越),也是辽宁省人均GDP排名最富有的城市,未来如果发力服务业为首的第三产业,不是没有翻身的机会。

第四梯队

东北三城领衔,济南需突围

第四梯队除了济南和西安,还集中了三个东北地区的城市,加上第三梯队的大连,东北副省级城市的排名也体现出了该地区经济整体下滑的形势。除哈尔滨外,长春、沈阳都低于全国经济增速。

近年来,随着中国经济发展迈入全新的发展阶段,经济结构主导产业发生变动,第三产业开始成为引领经济发展的重要力量。以东北地区为代表的老工业区域未能抓住新时代所需的转型契机,造成经济长期低迷。2012年以后,东三省经济增速在全国长期垫底,增速低于5%并不鲜见,当下,东三省经济始终不见好。也直接影响了该区域内的城市经济走势。

值得欣慰的是哈尔滨,凭借第二产业提供的持续稳定的增速和第三产业的快速发展,使哈尔滨在东北城市中经济增速位于前列,是东北四个副省级城市中唯一超过全国平均增速的城市。

而西安作为西北地区的中心城市,周边没有与之竞争的强劲对手,且自身省会城市的“光环”辅以发达的旅游业,共同拉动西安的经济增长。

济南:综合实力不断提升,但急需“跃级”

济南是山东省的政治、文化、教育中心,拥有其他城市难以比拟的省会资源聚集优势,从地方财政收入、居民收入水平以及整体消费水平来看,济南市的城镇居民收入水平和消费水平位居省内第一,具有较高的人才吸引力。

济南

教育方面,由于济南是山东的文化、教育中心,所以在教育资源聚集方面,有一定的优势。财富金融方面,济南金融机构本外币存款余额(2016年底)近6年上涨104%,已经实现了对青岛的超越,金融机构本外币存款余额是衡量一座城市金融能力、汇聚资金能力的重要考量,换句话说,它的重要性不亚于GDP。而济南的GDP(2016年6536.12亿元)也在不断接近烟台(2016年7003亿元)。

作为全国经济第三山东省的省会,GDP总量与自身定位不符,距离第三梯队的大连也有1500亿的差距。好在济南的经济增速势头的不错(与青岛相近),且第三产业的占比超过58%,这是下一步城市谋求升级的重要依仗。

第五梯队

厦门,经济总量不能代表城市水准

在这15个副省级城市中,厦门位居末尾,相较其他14市,只有厦门的GDP未过5000亿。仅为3737亿元,人口方面,总人口也不过386万,与其他14市差距较大。

不过,由于土地供应量有限,城市又是风景优美、气候宜人的旅游名城(前往定居的外地人不少),导致厦门的房价居高不下。当然,厦门能成为副省级,也有自己的优势,城市服务业为首的第三产业发达,人均GDP方面也高居福建省榜首,达到98038元,高居福建省榜首。在副省级城市排名中,厦门的人均GDP也位居中游,具有一定的竞争力。

文章来源:半岛都市报、凤凰青岛

来源:中国城市中心

本文由知事 转码显示查看原文