文|中国城市中心

又是一年风暖樱开四月天,半醉留香烂漫时,经济学人智库最新一期《全球城市生活成本》榜单也已出炉。和去年相比,在这份包含来自97个国家的133座城市的排行榜中,中国的城市排名出现普遍下降,这和人民币贬值有一定关系,但这仅仅意味着中国城市的生活成本对外国人来说相对其他国家变得更加便宜,对收入以人民币计的国内民众却并非如此。

和英国的情况类似,去年脱欧公投后,英镑下跌了15%,使得伦敦的生活成本低于纽约、巴黎、东京等世界主要城市,为20年来最低水平,也是过去15年内第一次低于纽约,曼城的生活成本目前也仅与曼谷相当。不过英镑贬值导致进口商品价格上升,本地人会发现当地商品价格不降反升。

要是和亚洲其他国家的城市相比,中国城市的生活成本仍然是普遍偏高的。调查共涉及8个内地城市,上海、深圳、大连排名靠前,是内地生活成本TOP3。上海位列全球第11位,在中国内地城市中居首,生活成本再次比肩东京,过去20年里,东京曾多次成为“全球最贵的城市”。

那上海究竟有多贵呢?据统计,比生活在广州、天津贵三成!首都北京则下降了16位,排名第47。很多小伙伴看到这里可能会对北京的生活成本有疑问,明明一个月工资连半平米房子都买不到,怎么生活成本还下降了?答案很简单,经济学人智库的调查没有包含房价,呵呵。

一般来说,生活成本高的地方往往收入也高,那这些城市的收入情况如何呢? 去年上海的人均可支配收入以54305元位居榜首,北京以52530元紧随其后,排在第二位(2015年,上海居民人均可支配收入是49867元,北京人均可支配收入是48458元)。接下来依次是浙江、天津、江苏、广东、福建、辽宁、山东及内蒙古等地,基本与生活成本的高低次序相对应。

看上去很合理,对吗?如果你登录世界银行官方网站,在最新的世界银行统计表上,还会发现中国已赫然被列入“中高等收入国家”行列。所谓中高等收入国家即人均国民总收入水平在4000到12000美元的国家。从1978年改革开放至今,中国的人均国民总收入从200美元上升到了7930美元,增长38倍多,漂亮的数据挺振奋人心。

然而,下面这组数据却让人高兴不起来。根据联合国国际劳工组织发布的72国工薪阶层收入调查报告,全球平均月薪水平为1480美元一个月,一年工资不到1.8万美元。相比之下,中国城镇员工的月平均工资收入为656美元(年收入约为人民币51869元),不到全球平均水平的一半,位列72个调查国家中的57位,也就是倒数第16,寒酸尽显。当然,这是2012年的数据,有些过时,可按照国家统计局的最新数据,2015年中国城镇员工的月平均工资收入达到760美元,也仍旧只比当年的世界平均水平的一半多出一点而已。

另外,资产价格的上涨势头远高于居民实际收入的增加。2002年中国12万亿元GDP,居民收入占其中的56%;到2007年,GDP增加到27万亿元,但居民收入只占50%;到2012年,GDP54万亿元,居民收入占比进一步下降到43%,近两年一直维持在这个水准。而资产价格增长主要体现在房价和生产成本上,这直接推高了老百姓的生活成本。

我不禁想起了前两个月看到的重庆涪陵榨菜集团关于公司主力产品提价的公告。榨菜是一种非周期消费品,与人们的日常生活相关,如果众多非周期消费品都在涨价,那么大家的生活成本肯定会上升。

生活成本走高的一线城市,人口流入速度正大幅放缓。北京市统计局数据显示,北京2015年常住外来人口仅增长0.5%,首次低于常住人口增速。而上海此前发布的数据则显示,去年有将近15万外来人口净流出。这是改革开放30余年来,上海外来常住人口总数首次减少。

当一线城市的生活成本高于一线城市为就业者带来的“发展红利”时,出现这种现象不难理解。逃离北上广实属无奈,悲催的是逃离未必就能解决问题。我们常常把各种大城市病归结于人太多,那么人口流出对大城市而言就是缓解压力的良药吗?把低端劳动力赶走,人才就会更多、人均财富就会升高、生活成本就能降低吗?并不会。

为什么?中国发展研究中心主任陆铭阐述得很清楚:你拼命想留住和吸引的人,全球范围内各大城市也都想。这部分人会思考两件事:我在哪儿挣得多;我在哪儿花得少。按这个逻辑,城市的公共服务提供给低收入者,实际上是有利于提高服务业供给者,有利于提高城市的吸引力。越是公共服务倾向于低收入者,第一,你可以实现公平;第二,一些从事服务业的低收入者就待下来了,服务价格就降下来了,生活成本就降下来了,你想引入的那些人就花得少了,你就有竞争力了。这就是为什么香港要不断引进菲佣、新加坡要引进印度人的道理。

反观现在上海的服务价格,几乎和香港有一拼,但你要知道,我们的人均收入只有香港的三分之一。想想在上海找保姆为什么贵、去餐厅吃饭为什么贵,供给不足啊。外地务工者如果能成为市民,无论从事什么行业,开专车也好,做服务生也好,收入肯定比在乡村高。如果来到城市工作,农村人口就少了。而留在农村的,无论是种地还是搞旅游,人均占用资源就多了,收入也会更好。

相反,经济发展水平高的一线城市对消费型服务业的需求更多,而无论是制造业、服务业还是高科技产业都具有规模经济效应,人口集聚会伴随着更高的人均GDP。所以人口流动是最好的降低贫富差距的一个手段,但中国现在限制人口流动,本意是想筛选自己想要的人,实际情况是生活成本高企导致人才离开,影响创新,连同企业也受影响,因为他们招不到合适的人。

你可能还是忍不住会说不就是因为人全跑到一线城市来买房,房价才涨上去的吗?事实是人口流入地限制了供应才造成房价居高难下。参照世界上其他国家,你也会发现全球的经济活动高度集中在少数地区并不意味着发展失衡和贫富悬殊。比如美国,极少的几个城市贡献了美国GDP总量中的50%,剩下的城市全部加起来也只占了另外的50%。经济和人口的集聚程度远高于我国,但美国没有出现巨大的城乡差距。

那么眼前,面对高昂的生活成本,年轻人该拿什么去支付自己的梦想呢?该走还是该留?选择离开,可能压力减小的同时机会也减少了,毕竟中国的经济主要还是靠投资拉动的,高GDP的城市背后是流入城市的高投资和资金总量,也就意味着更多的就业机会;选择留下,压力山大也仍然买不起学区房。根据胡润百富榜的统计数据显示,全国财务自由的门槛比去年上涨了50%,在房地产价格上涨,人民币贬值加速的大环境下,北上广深等一线城市财务自由的资产门槛已经高达2.9亿元,即使你在杭州、南京、成都等二线城市也要1.7亿元才能称之为财务自由。这里所谓“财务自由”只是一家之言或是噱头,但也反映出普遍性的财富焦虑。

这个问题似乎无解,除了愤怒和沮丧,年轻人恐怕只有努力让自己具备更多元化的能力,比如商业谈判能力,人脉构建能力,价值创造能力等,才能避免被生活成本压垮或是被机器取代了。因为事物的价值是由它的稀缺性决定的,一个人在职场的收入高低也一样,一个人具有的能力越是稀缺,就越有可能获得高额的收入。最后想对一线城市的本地人说一句,真的不要再怪外地人抬高物价了,外地人要真全撤了,本地人更难受,想想新的专车条例出台后,限制外牌非沪籍人员从事专车营运,你所遭遇的等车时间变长,加价次数增多就明白了。

扩展阅读:

如果外地人都永久离开北京 这里会怎样

在北京、上海、广州、深圳等大城市,外来务工人员一般被本地居民称为“外地人”。春节期间,大部分“外地人”回家过年,大城市随即变为“空城”,人少了,车也少了,公交不挤了,整个城市突然变安静了……这是本地居民的一大感受。

最近,有媒体做了一个假设式的调查问答:假如这些大城市里上千万“外地人”突然消失,它将会变成什么样子?这引起众多网友热烈讨论。但看某些网友给出的答案,还是有些“骇人听闻”。

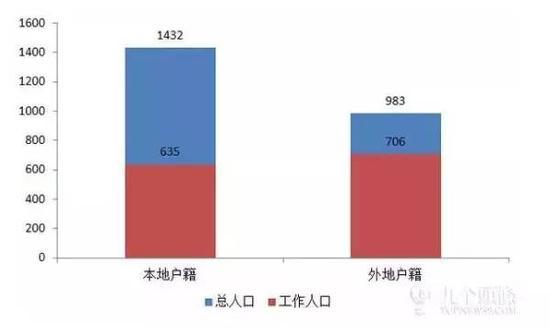

以上海为例,2013年,上海总人口为2415万人,其中拥有上海市户籍的人口1432万人,外来人口983万人。大量人口消失,最直接的影响出现在劳动力市场。按照上海的人口年龄结构以及人口普查给出的从业人员比例,2415万人中正在工作的人口有1341万人,约占总人口的55.5%。其中,本地户籍的从业人员有635万人,外来户籍的从业人员有706万人。也就是说,本地户籍人口有44%在工作,而外地户籍人口有72%在工作。

分行业的情况如下:

上图的单位为万人。从总劳动人口看,外地户籍人员所占比例已经超过半壁江山。分行业看,一些行业已经完全离不开外来劳动力,典型的行业有居民服务和其他服务业(77%)、建筑业(74%)、住宿和餐饮业(74%)、批发和零售业(62%)、制造业(61%)。

在以上外来人口占比较多的行业中,和人们生活最直接相关的是住宿和餐饮业、批发和零售业以及居民服务和其他服务业。前两者从字面上就可以理解。居民服务和其他服务业主要包括家政服务、理发、清洁工、修理维护四类。这三大类行业中,七成五到八成劳动力是外地户籍人员。

外地人口消失一个星期

如果他们消失一个星期,首先令人感觉到的是:

1、许多餐馆因缺少服务员而关闭,不能下馆子了;

2、商店、便利店和超市缺少营业员,超市的收银出口也减少许多,线下购买东西变得很不方便。绝大部分快递员也不见了,网上买东西只好使用仍然有本地户籍工作的EMS,隔天到变成半月到;

3、钟点工消失,没有地方理发,街道楼宇没有人清扫,垃圾筒满溢也没有人清理,修车、配钥匙的地方消失。

外地人口消失一个月

在外来人口消失一个月后,许多餐馆关门大吉,而剩下的餐馆在不那么激烈的竞争下,提高了服务员的工资和产品价格,本地户籍人口补上了劳动力短缺,问题不会太严重。

但需要注意的是,走掉的“外地人”有72%是生产者,而本地人只有44%是生产者,故外来人口消失必定会造成总需求大于总供给。尤其是对于餐饮、家政服务来说,外来人口消失,会导致五分之四的供给走掉,但是餐饮和家政的需求不会减少五分之四。

于是,钟点工、服务员、快递和理发师重新出现,只不过价格出现了显著提升,一部分人只好放弃了钟点工服务,下馆子时加付服务费并额外给服务员小费、忍受半个月才到的网购、减少理发频率或者自己理发、自己学会擦车和修车——这就好像过上北美留学生的生活。

外地人口消失半年

制造业工人消失五分之三,对大众汽车、振华港机等产品具有差异化的企业,或会提高工资招工。但另外一些产品竞争激烈的企业,提高工资则意味着失去竞争力,例如外来员工超过20万的广达上海制造城,或会收缩流水线支撑个半年。

此时,大量制造业企业会选择关闭上海的厂,转移到其他劳动力充裕的地方。

不仅劳动力价格上升会带走企业,企业本身的流出也会带走许多企业,例如一些企业虽然苦于上海市的高工资水平,却因与上下游企业进行低成本运输的集聚优势才留在上海。

但如果相应的上下游企业流出上海,这个优势消失了,剩下的企业就会加速流出。企业减少,当地税收减少,财政收入减少,而公共服务随之减少。

外地人口消失一年

2013年,上海市共出让1230亿元土地。有了未来数千亿元土地出让和土地回报的抵押,加上杠杆,2014年,上海市各级政府负债5194亿元,其中3704亿银行贷款、826亿建设-移交项目以及360亿政府债务。土地价格上升,政府可以卖地赚钱;有了土地做价格稳定的抵押物,融资平台公司可以贷款,可以借新债还旧债;商业发达,租金充沛,政府就可以稳稳地接手BT项目而不用担心无法付钱。

但是在人口消失的前提下,一系列连锁效应逐渐产生:

1、建筑工人减少四分之三,原本一年可造好的商住楼,需要五年竣工;原本三年不到即可修好的地铁,需要十年才能竣工,商业用地产生回报的期限拉长。便利店、餐馆减少70%,商业设施无法获得租金回报。商业用地的吸引力下降。

2、消失的1000万外来人口,每户2.49人,约有400万户家庭。这些家庭中,拥有自己房产的仅有12%,除去居住单位住房的人口,还有70%左右需要租住私房。根据2012年上海市流动人口动态监测,每个租住私房的家庭平均每月缴纳房租658元。也就是说,每年支付221亿元的房租。这部分房租消失,导致一些贷款购房的家庭无力偿还贷款,开始抛售房产,居住用地的吸引力也下降。

3、制造业企业流出60%,许多工业用地荒废,转卖却无人接手,只好继续压低价格。工业用地价格下降。

这三个现象加在一起,土地便失去了价值。一旦土地失去价值,上面所说的一切都成了泡影,政府会卖不出地,也无法用土地抵押贷款。2014年,上海市政府的欠款5194亿需要在一年内归还四分之一左右,也就是1300亿。而上海市的总税收原本是2700亿元,劳动力减半、企业大量关停后,税收减少至少一半——也就是说,上海市一年的税收,不考虑任何公务员工资、公共安全、社会保障、医疗、教育,全部用来还债,也才刚刚好收支相抵。而如果不还债,又无法展期,上海市政府可能就此破产。

外地人口消失三年后

把博物馆、动物园、地铁运营权以及各种上海市国资委下属企业全部卖掉,再使用各种各样的办法,上海市政府最终偿还了五千多亿债务。松江、奉贤、青浦和嘉定四区人口减少6至7成,原本在这四区的工业企业也关停过半,通勤需求大幅度减少。

由于仍然需要节省开支,政府无法维持大范围的公共交通,于是只有中环以内才有稳定的公交地铁和不那么残破的道路。

由于郊区人口密度下降,商业活动无利可图,会向人口密度仍然比较高的市区转移。因此,一部分原本在郊区居住的人会向市中心区域迁移,另一部分无力搬迁者,则继续居住在没有商业活动、没有公共交通,也没什么人烟的中环外。

三年后,上海重新变成了一个稳定的城市,虽然城市竞争力下降,虽然产业出现了大失血,商业和服务业也不再像先前那样发达,虽然国际大都市的地位不再。

外地人口消失三十年后

届时,上海市户籍人口的老龄化比例高达27%。2010年以前,上海市城镇养老保险并不覆盖外来人口,养老金收入每年上升14%,在2010年达到了707亿元。

2011年,由于纳入了外来人口加入养老保险的缴纳行列,上海市的养老金收入骤升28.5%,至909亿元。随着养老保险在外来人口中的覆盖面扩大,2013年,养老金总收入已经上升至1437亿元,平均每年上升27%。外来人口的补充极大地缓和了老龄化的压力。

突然间,外来人口全部消失了,这将使得上海的养老金立刻出现超过400亿元的缺口。由于税收减少,政府无力进行财政补贴,上海市的老年人口退休金需要下降三分之一才能保持社保金的收支平衡。在极重的养老负担下,年轻人更加无力生育,上海的极低生育率0.7可能会保持下去。按照这个生育率,在35年后的2050年,如果退休年龄不变,上海将会只剩下770万人,其中400万退休人口,145万工作人口。

我们不看上述数据,真不知道“外地人”对于一座大城市来说是那么的重要。但是,既然“外地人”能够左右一座大城市的未来,为何不能以本地人的角色发展各自的中小城市?说到底,这是教育、就业、医疗等资源配置极不平衡所致,这使得上述问题走入了一条死胡同,看似简单,实则难解。不知各位对此有何看法?

如果这些还不够直观,一起来看看春节期间的北京,你就知道为什么北京「少不了外地人」。

本文由知事 转码显示查看原文