文|周蓬安的公众号

每当涉及某一个行业个别人的“丑闻”时,总有几个“洗地那啥”以毫无廉耻的心态写些蛮不讲理、狗屁不通的文章,对批评者进行攻击,然后就集聚一批“巨婴”围观,语言的粗俗又体现出他们“欠教养”的特质,使他们更加“讨人嫌”。

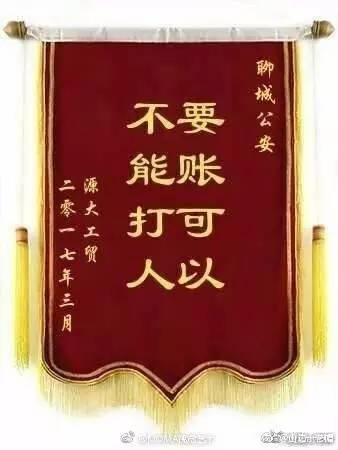

山东德州“刺伤辱母者案”发酵后,又出现了这种情况,竟然还有我曾经怼过的人故意将网址发给我,我是不屑一顾。也有网友将另一篇涉及警察的“熊文”通过微博艾特我,我直接回应:想“洗地?请先告诉我面对这种11比2,且此前有性骚扰、非法拘禁、侮辱等情况,正常的处警程序是什么?你们个别警察素质差,我不怪你们,那是因为这个社会没有教育好你们,是社会责任。但你们的同伴出情况后,一帮帮的来“洗地”,就让人误会是集体素质问题了。懂吧?

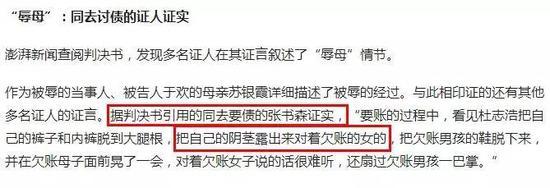

澎湃新闻那篇题为《山东“刺死侮母者”案证人讲述民警处警细节:开着执法记录仪》的文章报道,判决书引用同去要债的张书森证言都证实“要账的过程中,看见杜志浩把自己的裤子和内裤脱到大腿根,把自己的阴茎露出来对着欠账的女的,把欠账男孩的鞋脱下来,并在欠账母子面前晃了一会,对着欠账女子说的话很难听,还扇过欠账男孩一巴掌。”

可竟然还有人恬不知耻地为杜志浩的恶行辩护,做人真的可以不要脸吗?

对法院判决结果的看法,这里不再赘述。但第一次看到判决书的影印件,还是重点说一说法院认定于欢犯故意伤害罪为何不妥?因为笔者自从了解到杜志浩所用的“极端手段”是啥手段后,我是坚定了于欢拿刀刺人,完完全全符合正当防卫的各种要件。

按照司法解释,认定为“正当防卫”应该符合四个条件:一、正当防卫所针对的,必须是不法侵害;二、必须是在不法侵害正在进行的时候;三、正当防卫所针对的、必须是不法侵害人;四、正当防卫不能超越一定限度。

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,仍然属于正当防卫,不负刑事责任。其与紧急避险、自助行为皆为权利的自力救济的方式。

中国政法大学法学院副院长、教授何兵下午发微博称:【清华法学院周光权教授】本案的不法侵害令人发指,多个黑社会组织成员长时期非法拘禁和暴力威胁被害人,足以认定为“行凶”;其中强制猥亵手段与强奸类似,针对这种侵害完全可以按照刑法第20条第3款,行使无限防卫权。如果本案都不能认定为正当防卫,普天之下,哪里还有正当防卫?

周光权现为清华大学法学院教授、博士生导师。中国法学会刑法学研究会副秘书长,兼任全国人大法律委员会委员。

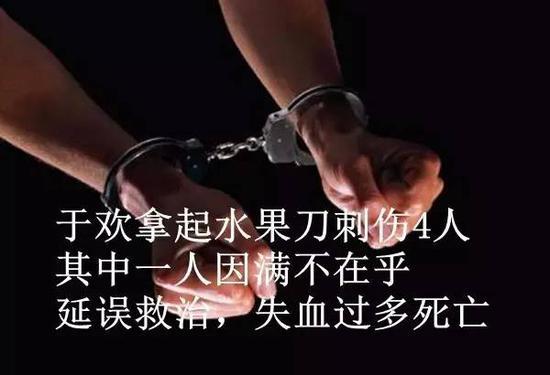

而判决书认定“被告人于欢面对众多讨债人的长时间纠缠,不能正确处理冲突。持尖刀捅刺多人,致一名被害人死亡、二名被害人重伤、一名被害人轻伤,其行为构成伤害罪”的最荒唐之处,就在于“致一名被害人死亡”。

笔者昨天在《若法官刺伤极端辱母者,会判无期?》一文中就曾提到媒体称“刺死”有误导大众之嫌。现在看来,媒体使用“刺死”是受判决书影响所致。

作为一个具有感情的正常人,杜志浩的行为令人发指,其无耻程度已到正常思维无法想象的地步,如果撇开法律来评价,那就是杜志浩坏事做绝,恶贯满盈,死有余辜,天理不容,受到上天的惩罚,体现出了“恶有恶报”这样的因果报应。

但因为恶魔杜志浩的死,与“舍身救母”的22岁青年于欢被判无期徒刑有直接关系,那么他的死究竟是被刺死,还是因为被刺伤后感到“无所谓”,耽搁了救治时间而死?

据南方周末报道,因失血性休克死亡的杜志浩,受伤后是自己开车去了冠县人民医院。“杜志浩因琐事还在医院门口跟人发生争执。”

可以据此推定,杜志浩当时受的伤并不严重,才有可能自己开车上医院。如果及时救治,甚至土法止血,杜志浩肯定不至于丧命,甚至都不可能构成法律上的“轻伤”。因此,杜志浩当时仅仅被刺伤,而绝非被“刺死”。也就是说,杜志浩的死亡与于欢的“刀刺”并无必然关系。

而这两个不同的词汇,却是影响法院判决结果的又一个关键点。因为“刺死”的危害性远大于“刺伤”,这是一个常识性的问题。因此,媒体在报道该案时不断使用“刺死”一词,就有可能误导法官,给于欢二审带来不利的后果。

本文由知事 转码显示查看原文