文|冰川思享库

“一个被当作报复的希望”——也是在这个意义上,我愿意最大程度上理解像袁隆平这个年纪的科学工作者,愿意相信他对解决粮食问题的初心真实而强烈。

4月17日,有媒体报道,在首届中国(三亚)国际水稻论坛上,“中国杂交水稻之父”袁隆平透露,第五期超级杂交稻培育正攻关每公顷产量17吨。

这则新闻湮没在天量庞杂资讯中。

超级杂交水稻曾经非常热,“上过书”,进过时事政治题。每公顷产量17吨,也算重要进展。最初的超级杂交水稻,用了7年时间,才将亩产800公斤的记录提高到900公斤。2011年,袁隆平说,准备再用10年时间,在90岁时突破1000公斤大关。而每公顷产量17吨,折成亩产,已经有1130公斤。

▲袁隆平

袁隆平本人也是网红级的科学家,“杂交水稻之父、首届国家最高科学奖获得者”。一个隆平高科,仅仅用了“隆平”,便财源滚滚。袁隆平和超级杂交水稻,都已是价值不菲的大IP。

争议一直有。包括杂交水稻稻种的可推广性,减产绝收问题,等等。有些不免关乎超级杂交水稻的价值究竟多大,又会变成另一个问题:对袁隆平的评价,是否过誉了?

我不预备直接得出结论。评价一个科学家的声名是否过誉,是很严肃的事,涉及太多参照系,有些必然因主观而失去意义。在这样一个社会,各种猛人,政治家、军事家、文学家,生前身后名,变形失真,无人计较,甚至黑白错置。与之相比,袁隆平是否过誉,简直轻若鸿毛——至少他还是一个真正的科学家,并无作恶。

可以讨论的是某些拱卫其声誉的表述。这些表述未必出于袁隆平之口,也不一定合乎袁隆平本意。比如这个说法:“他倾尽自己的技术和毕生精力,养活了14亿国人,拯救了地球整整1/5的人口;没有他的贡献,可能我们现在都吃不饱饭。”还有一些变体,像“培育出‘海水稻’,增产粮食500亿公斤,多养活约2亿人。”

▲超级稻

袁隆平和超级杂交水稻还不能划等号,有很多其他团队的科学工作者参与了相关工作。但这一点暂且忽略。

更重要的一点,超级杂交水稻究竟对中国粮食产量的提升起到了多大作用?

多年来,超级稻试验田屡屡打破产量记录,超级稻的推广工作也一直在进行。但事实上,据中国统计年鉴,1990年全国稻谷产量就达到了18933万吨,然后在1997年达到20073万吨的高峰。但此后,在超级稻计划实行期间,全国稻谷产量却出现过显著下滑。

超级水稻纪录可信,推广努力,但水稻品种的选择,还取决于良田、良法以及栽种意愿。超级稻种植成本相对较高,成本利润率却低于常规稻。而且,超级水稻的口感评价也很低。加上其他一些因素,导致超级杂交水稻长期没有起到其宣称的作用。

在实操的角度看,超级杂交水稻近乎“屠龙术”,或者是“奥数”。它诚然是一种具有潜在价值的研究方向,能体现出某些研究能力的优势,但不比常规选育和转基因技术更有价值——至少目前不是,在可预期的未来也不见得。

所以,根本谈不上超级杂交水稻拯救了14亿人。中国近三十多年粮食产量的大幅提升,是建立在粮食生产商品化、市场化基础上,特别是农药、化肥的大量使用,起到了关键作用。粮食品种选择,在其中是不那么显著的一块,而且恰恰没有多少超级杂交稻的功绩。

至于“‘海水稻’多养活了2亿人”,就更令人啼笑皆非了。这种说法无异于把人当成某种养殖家畜,只要提供更多的饲料,就必然可以增加存栏数——饲料厂每增加饲料产能,就相当于“多养活了”若干畜只,并且还可以倒推,相当于“拯救了”这些原本根本不必存在的生灵,饲料厂的每一次加班增产,都可以就此宣布自己功德无量。

▲海水稻

此种说法,也完全无视超级杂交水稻科研开始之前,中国的粮食产量,早已经脱离了会饿死“2亿人”的境地。

表述近乎荒诞,但很多人接受这套说辞。关于袁隆平是否过誉的讨论中,很多人用类似表述支持袁隆平——很像在黑队友。

是什么导致这样的说法能经久不衰地传播呢?这样一种浮夸之语,几乎与正常科研的对立面即“大跃进”的言辞性质接近,只是塑造“劳模典型”生产线的副产品么?

不尽然。一个负责“典型”宣传的“笔杆子”炮制出夸张词句毫不意外,但在后续的进程中,官方选择并认可这一说法,民间接受并传播这一说法,都自有其内在逻辑。

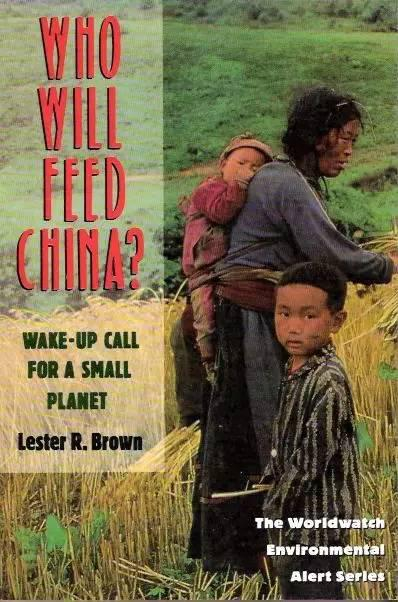

从官方来说,选择、认可此类说法的背景,是长期对“粮食安全”的强调。“粮食安全”作为一种概念,其实只是1994年,莱斯特·布朗发表了题为《谁来养活中国?》的长篇报告后,才开始成为“显学”,并成为决策层的理论工具。

▲莱斯特·布朗的《谁来养活中国?》

当然,在此前或之后, “粮食安全问题”都是一种事实存在。特别是在中国,古代历史上饥荒频发,能大致保持全民基本温饱,都已经是盛世气象。近现代,粮食问题也曾给中国留下深刻教训。

从政府的角度,任何饥荒都应该是极大的耻辱和污点。中国长期处于农耕社会,历史上政府比大部分国家都更看重农业生产,甚至不惜为此付出巨大代价。所谓“手里有粮,心中不慌”,倒不一定是妄言。

对中国粮食安全问题的现状,基于不同出发点,当然还会有相异结论。不过,除非考虑严重战争因素,目前的国际市场交易,其实是足以满足中国主粮需求的。另外,即使是国内粮食产出,也被低估了,因为国产的很多主粮被用于酿酒等需求,而这部分粮食在极端状况下,很容易被转移出来。此事话长,是另外一篇文章的话题,但总体来说,中国粮食安全的危险级别被大大高估了。

除了历史传统的影响之外,很难对官方对粮食安全问题长期强调的用意做过多猜测,甚至是否有这样一种统一的意志都可存疑。不过,逆向思维,可以看看长期强调粮食安全的结果是怎样的。

首先,它提升了对政府治理绩效的评价。比如耳熟能详的“中国用7%的耕地养活了世界22%的人口”。粮食安全的严峻程度如何,当然会影响这一说法的价值。

其次,对于附着于权力的利益集团,比如说与粮食相关的一些国企、事业单位甚至管理部门,粮食安全局面是否严峻,会决定其存在的价值,绩效评价,资源支配能力。类似的是,在独生子女政策调整前后,可以看到整个计划生育管理的行政管理体系,是如何用最高分贝强调“中国人口形势依然严峻”,论证“放开生育会造成灾难”的。

对于粮食安全的强调,还在两个方面产生了影响。一个是“十八亿亩耕地红线”。在这一底线政策下,对农村土地的管控益发严格——主要是对农民而言。另一个影响,则是顺理成章地引导了农民不应离开土地的背景舆论。农民工离开农村土地,农村耕地撂荒,在有些人眼中成为一种“危险事故”,必须通过各种方式,包括非市场的方式,加以矫治。在他们看来,农民存在的目的可能就是为了土地,更确切地说是为了粮食生产。

在《贫困与饥荒》一书中,阿玛蒂亚·森曾经指出,导致贫困与饥荒的并不是物资的匮乏,而是权利的失败。即便是在粮食能够满足需求时,饥荒也能发生。吊诡之处在于,对“中国的粮食安全仍然严峻”这一命题的认可,与对“当下中国已经远离‘权利的失败’”的否定判断,在逻辑上是同向的。

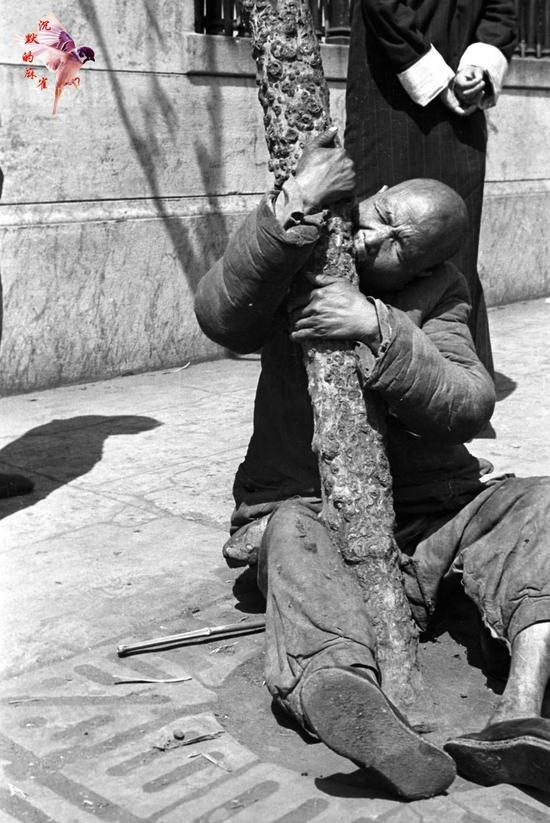

从另一方面来说,民间心理愿意接受“超级杂交水稻救了十几亿中国人”的说法,更可能缘于普遍的饥饿记忆与恐慌。

不说中世纪频繁发作的饥馑了,只说切近的,当事人也多还在世。中国1950年代及之前出生的人,都不可能抹去记忆。甚至直到1980年代初之前,除了个别大城市和富庶地区,很大一部分“70后”甚至少部分“80后”,恐怕都有或轻或重的饥饿体验。

即便没有亲身体验,也会因为年长亲人的回忆而受到影响。我还记得母亲多次回忆,1960年代初,我的三姨,每天守在村口,就为了从当村长的姥爷手中,能额外分得半块玉米芯磨碎做的饼。她因此成为姊妹们中最高最壮的一个。而当时在全国来说,东北是饿死人最少的地区之一。

▲中国曾经历过饥荒

很多年后,我才能理解虹影在《饥饿的女儿》中表达的意思。饥饿,极端的饥饿,可以饿死人的饥饿,普遍的饥饿,可以形塑亿万人群的心灵,可以造成无法痊愈的创伤。如果说所谓原生家庭的伤害还可以通过自我努力而得以救赎、治愈,这种饥饿造就的心灵畸变,在群体意义上,可能是终生的不治之症。

极端饥饿的体验与其他短缺(比如“缺少”智能手机)不同之处在于,理论上,它能够突破人性所能坚持的所有底线。中国民众在个人意义上很多行事风格,都无可避免地受到这些记忆的影响。当这种记忆在大群体中发生作用,对文明的污染和损毁是深入骨髓的。在我看来,中国很多地域文明程度的差异,与数十年前相当一段时间里有无群体饥饿记忆有关,而与区域乃至民族文化关系甚小。有没有直接的饥饿记忆,同样可能成为分别中国代际人群极为重要的指标。

还有什么不能理解的呢?有这样记忆的几代人,不会仅仅节俭终身以求安心,或疯狂购物以填满欲壑,他们也必然更容易相信,粮食的安全,比任何其他事情都重要,能有一口饭吃,比很多“华而不实”的权利与尊严更重要,同样,能在粮食的安全上有所贡献,比如袁隆平和超级杂交水稻,是无以伦比的功德。他们是无暇、无意也可能无力,再去对种种说法加以辨析的。饥饿记忆的恐慌,塑造的是对粮食(吃饱而生存)的信仰,某种程度上,无关理性。

▲袁隆平一直有一个高大的形象

“90后”将是第一代没有饥饿记忆的中国人,“00后”更不必说。他们终将拥有配得起自己的中国。新闻遇冷的现实,表明“超级杂交水稻”的信仰正在崩裂,一个“饥饿的中国”,不是仰仗人心的自我救赎,而是依靠生命的新陈代谢而正在远去。喜耶?悲耶?

在《饥饿的中国》中,穆旦这样写道:“我们希望我们能有一个希望/它说:我并不美丽,但我不再欺骗/因为我们看见那么多死去人的眼睛/在我们的绝望里闪着泪的火焰/当多年的苦难以沉默的死结束/我们期望的只是一句诺言/然而只有虚空,我们才知道我们仍旧不过是/幸福到来前的人类的祖先/还要在无名的黑暗里开辟新点/而在这起点里却积压着多年的耻辱:/冷刺着死人的骨头,就要毁灭我们的一生/我们只希望有一个希望当作报复。”

“一个被当作报复的希望”——也是在这个意义上,我愿意最大程度上理解像袁隆平这个年纪的科学工作者,愿意相信他对解决粮食问题的初心真实而强烈。

无论世界对他是否过誉,我已不忍再给他一句微词。

(本文原标题:论“超级水稻信仰”的倒掉及远去的“饥饿中国”)

宋金波

专栏作家

冰川思享库,就是冰川思想库

新公众号ID:ibingchuansxk

本文由知事 转码显示查看原文