文|坐谈风月

在国内一些青春期性教育教材里,把“过度自慰”当作一种需要矫正的心理问题,但从更严谨的角度,“过度自慰”这个概念本身就很不严谨,值得商榷。

“自慰”(Masturbation)作为一种自我满足的性行为方式,目前已经被证实与身体或心理健康无害,它与两性交媾带来的性满足相比没有本质的不同。但长期以来,“自慰”被认为是一种不道德的性行为方式而被大多数文化视为应当避免和矫正的恶习,这就导致在传统文化的保守观念下,自慰者会因“违反”了主流的道德教条而带来负罪感和内疚感,因而产生“自慰焦虑”。如果要剖析“自慰焦虑”的心理根源,与其将其归咎于“自慰”本身,不如说是因为对“自慰”的保守观念所致。

“自慰”本身是一种安全的性满足方式,它相比两性交媾更少带来社会后果。而人类的性欲与食欲一样,都是基于自然的本性。当个体性唤起后就会产生性冲动和交媾的欲望,但人类的道德限制了个体随心所欲与他人交媾来满足的途径和行为,因此,“自慰”成为一种普遍的人类性满足方式也就顺理成章。如果抛开传统文化带来的种种妖魔化“自慰”的错误观念的影响,“自慰”本身就像人类饮食一样,并无一个普适的标准来衡量“自慰”的频度多少才是适宜。正如,有些个体一餐要摄入800克食物,另一些个体可能只能摄入300克食物,这跟体型、运动量和身体代谢机能有关,很难划一条怎样才算吃饱的标准来衡量不同的个体。性满足也是一样的,有些人可能一周一次就可以了,另一些可能每天两次都未必够。如果我们在日常生活中不会警告个体要避免“过度饮食”,那么作为普及性的性教育教材也没有必要强调和突出“过度自慰”这个概念。

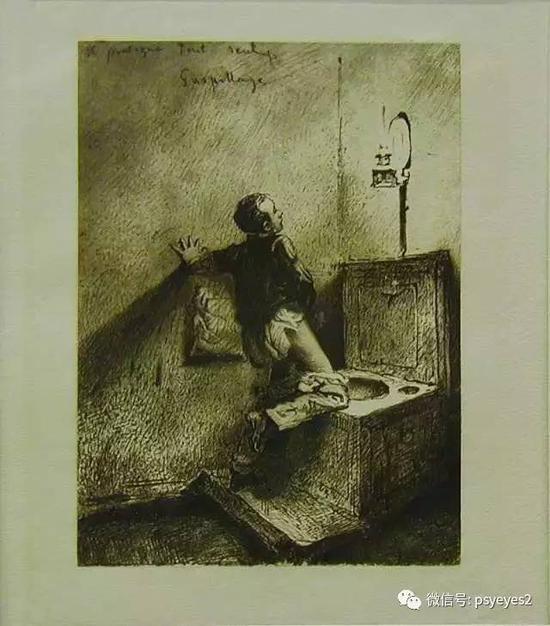

19世纪以自慰为主题的铜雕画,匈牙利画家Mihály Zichy绘。

正如前述谈到,个体的“自慰焦虑”往往来自于保守的性道德或错误的性观念,而“过度自慰”这个概念本身也会给个体带来额外的焦虑影响。特别地,对那些性欲旺盛的个体,他们很容易陷入到“我是否过度自慰”的焦虑中,而事实上,无论划出一条怎样的标准,都可能是不恰当的,到底一周自慰几次才不算“过度”?抑或每天自慰几次才是“过度”?这是因人而宜的,而且个体越是放松,越是更少的错误性观念,他可能越少的自慰焦虑。

当然,如果明显超出正常的强迫性的自慰行为,那就如同神经性暴食症一样,往往是因为其他因素而导致的一种强迫性行为倾向,并非由“自慰”而带来(暴食症也不是因为要进食而导致),它有着十分复杂而微妙的影响因素。所谓“明显超出正常”,往往有着严格的甄别界限,例如,不可抑制的高频度自慰行为已经影响甚至严重影响了个体的身体健康,以及社会功能。这与“性成瘾”(Sexual Addiction)的症状相类似,或者就是“性成瘾”的一种反映。

因此,“过度自慰”作为一个带有妖魔化“自慰”嫌疑的概念,建议在普及性的性教育教材中删除。“自慰”作为一种自我纾解性压力的性行为方式,不应加以限制,而应该加以积极引导,倡导卫生的(保持手、工具和性器官的清洁)、安全的(避免带有风险的方式,如尿道插入或窒息)和私密的(公开的自慰是违反社会伦理道德的)自慰。同时,也应当鼓励年轻人积极的恋爱交往,沉溺“自慰”在某种意义上会强化在恋爱交往上的社会退缩行为。以彼此相爱为基础的性爱与“自慰”相比,尽管在纯粹的生理性满足上没有本质不同,但在心理满足上却有着径庭之别。两情相悦的性爱能给予双方在社会同一性、依恋和积极的情感支持方面的满足,它是蹈向“幸福”的途径。

2016-03-15

-------------------------------

推荐

晒爱思PsyEyes(ID:psyeyes),PsyEyes的风云版。唐映红老师在那里谈社会、世事、历史、文化、时政的话题。

本文由知事 转码显示查看原文