文|冰川思享库

赫胥黎说,人们感到痛苦的不是他们用笑声取代了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考。

撰文 | 魏英杰

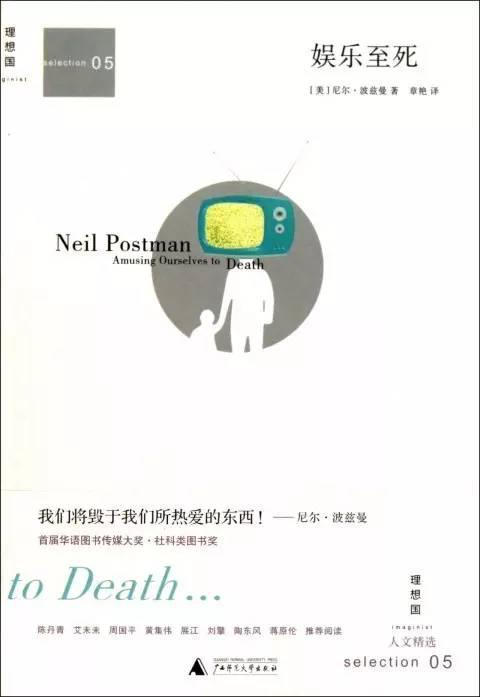

前几天因为要送儿子上暑假班,没有带书,只好中断阅读计划,在微信读书上找了一本《娱乐至死》翻阅。

这本书有一个好书名,但这个书名在高度提炼作者观点的同时,也极易造成误导。其实,这本书更应该叫作“前互联网时代的美国媒介文化史”。

▲《娱乐至死》,[美] 尼尔·波兹曼 著,章艳 译,广西师范大学出版社2011年6月出版

1

这本书从美国殖民地时期一直讲到了电视的流行与电脑的崛起(但几乎不涉及),跨越数百年时间,讨论了从图书、报纸到电报、广播、电视等文化载体。当然,重点是讲电视媒体对公众生活的影响。

正好这段时间在读美国建国历史,对殖民地时期的文化流行颇感兴趣。在这本书里(第三章:印刷机统治下的美国),提到了这一时期美国的阅读与思想文化状况。

这一方面的阅读,让我从文化角度了解到美国人追求独立的精神来源。

▲19世纪,经英国科珀尔等人改良的蒸汽印刷机引入美国

令人惊奇,1640年到1700年间,马萨诸塞和康涅狄格两个地方的文化普及率达到了89%~95%;在1681年到1697年间,殖民地妇女的文化普及率大约为62%。哪怕放在今天,这也是一个了不起的成绩。

不仅如此,北美殖民地的图书发行量也很惊人。

托马斯·潘恩1776年1月10日出版的《常识》,在一个月内就卖出了10万册,在三个月后,有人保守估计卖了30万册以上。以当时北美300万人口需要印刷30万册书计算,换在今天,要达到这样的普及率,大概需要印刷2000万册。

原因就在于,“殖民地美洲没出现文化贵族。阅读从来没有被视为上等人的活动,印刷品广泛传播在各类人群之中,从而形成了一种没有阶级之分的、生机勃勃的阅读文化”。

▲托马斯·潘恩

当时已有人说,“特拉华河畔最穷苦的劳工也认为自己有权像绅士或学者一样发表对宗教或政治的看法……”

托克维尔在《论美国的民主》中也提到:“枪炮的发明使奴隶和贵族得以在战场上平等对峙;印刷术为各阶层的人们打开了同样的信息之门,邮差把知识一视同仁地送到茅屋和宫殿前。”

在这本书里(第四章:印刷机统治下的思想),还谈到早期美国的辩论传统。

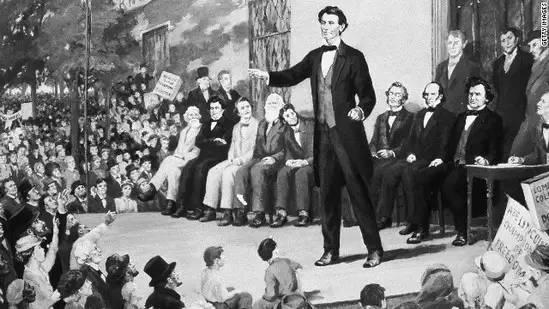

1854年,林肯还没有成为总统之时,曾和美国民主党领袖斯蒂芬·道格拉斯进行过长达7个多小时的辩论。道格拉斯讲了3个小时后,林肯建议听众先回家吃饭,再回来听他长达4个多小时的演讲。然而,听众并不觉得这是一件突兀的事情。

▲美国政客在竞选期间发表演讲的传统,风行于19世纪,一直延续至今

那时候,在各种集市上经常有演讲,大多数演讲者可以得到3个小时的时间来陈述观点。演讲者只要往树墩上一站,就会有人聚集在他周围,听他说上二三个小时,这就叫作“树墩”演讲。

这就是为什么,美国历史学家理查德·霍夫施塔特会干脆认为,美国是一个由知识分子建立的国家。

由此也可看出,美国人的知识分子精神品格,深深影响了这个国家的建国理念。

2

从殖民地时代的图书、报纸、印刷术,到娱乐化时代的报纸与电视,媒介不断在变化,文化也不断被重塑。进入电视媒体时代后,美国的思想与精神状况发生了巨大改变。

这本书的第二部分,就是关于电视垄断娱乐与文化时代的深刻反思。

▲中国第一台电视——天津产北京牌,诞生于1958年

如果考虑到这本书出版于1985年,更可以说这是一部预言之作。当年在中国,许多家庭甚至还没有电视机。

差不多那时候,我家从一位大学老师家属那买了一台17寸的三洋电视,已经是本村少数几台之一。还有一位香港华侨给亲属买了一台大电视,每天搬到院子里供全村人观看,那简直就是村里人唯一的公共娱乐活动。

不过,上世纪80年代,电视节目将一切娱乐化的倾向,在美国已经表露无遗。

电视广告左右了人的思维,改变了宗教传播方式,并且严重影响了政治话语生态。在网络未普及之前,电视操纵了人的思维,以及日常生活的方方面面。

麦克卢汉有一句著名的话叫“媒介即信息”,更准确地说,应该是媒介即思想。图书传递思想与用电视传播思想,因为媒介载体的不同,其表现形式及思考深度也不一样。

▲90年代香港经典电视广告

如果说图书可以给人以沉静的思考,电视提供的则是碎片化、娱乐化的乃至于简单粗暴的论断。

作者写作这本书的本意,就是想告诉人们,要警惕娱乐化所带来的后果。

作者认为,有两种可能导致人丧失自由的模式:一种是1984模式,在专制与奴役下,使人丧失自由;另一种则是赫胥黎模式,即人类会渐渐爱上压迫,崇拜那些使他们丧失思考能力的工业技术。

前者是爱自由而不可得,后者是玩物丧志,为享乐而甘愿被奴役。

赫胥黎说,在一个科技发达的时代里,造成精神毁灭的敌人更可能是一个满面笑容的人,而不是那种一眼看上去就让人心生怀疑和仇恨的人。

作者说,有两种方法可以让文化精神枯萎,一种是奥威尔式的——文化成为一个监狱,另一种是赫胥黎式的——文化成为一场滑稽戏。

这是作者针对美国的文化状况而发出的感慨。作者为此感到忧心忡忡。

3

作者的分析可谓鞭辟入里,提出的解决方案却又如此苍白。

比如他说,在播放所有政治广告之前应当先播一条声明,即,观看政治广告有碍思想健康。这基本是脱裤子放屁。

又比如,他把消解电视对思想的控制的希望寄托在教育上,也是幼稚可笑的。

实际上,电视带来的负面后果,是与电视作为一种发明与生俱来的,消灭问题的办法,就是消灭电视这一产物。也就是,让新的发明取代电视的功能。所以,当网络取代了电视,成为消费社会的新宠,电视的文化控制能力就大为减弱了。

在网络普及的今天,有几个人会天天看电视呢?

当然,电视的影响力在消退,但问题依然存在,只不过转移到了别的载体。

眼下,网络的娱乐化、碎片化,比电视有过之而无不及。但说实话,娱乐化的影响是双重的,并非只有坏处而没有任何好处。

娱乐化消解了任何严肃性的东西,其中包括思想,也包括政治。当人们醉心于感官享受,热衷于窥探猎奇,是不会对宏大叙事感兴趣的。

这也是为什么,有的国家会如此害怕娱乐,或者说害怕人们迷恋上娱乐。

作者最后援引赫胥黎的话作为收尾。赫胥黎说,人们感到痛苦的不是他们用笑声取代了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考。这是处于麻木状态的人们的典型表现。

只不过,人们的笑声中,分明还带着泪水。

来源: 冰川思享库(icereading)

本文由知事 转码显示查看原文