文|影评世家

“我应该在很年轻的时候死去,可能 80 岁可能 90 岁,但我应该是非常年轻的。”

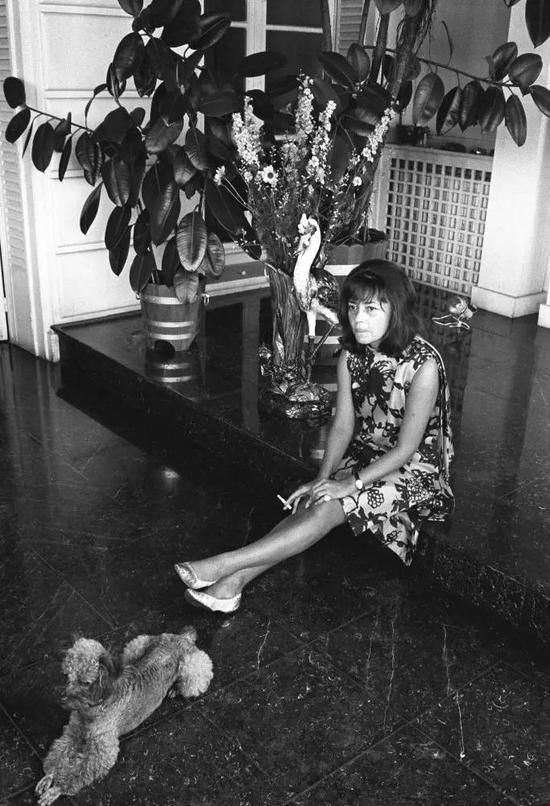

七月的最后一天,法国国宝级女演员、一代银幕女神让娜·莫罗(Jeanne Moreau)在巴黎的家中离世,享年 89 岁。

作为过去 60 年中法国最伟大的女演员之一,让娜·莫罗在世界影坛亦有着崇高的地位。回看让娜·莫罗的一生,在她从影的六十余年里,几乎拍遍了米开朗基罗·安东尼奥尼、路易·马勒、弗朗索瓦·特吕弗、西奥·安哲罗普洛斯等一批大师级导演的作品,这些作品以及搭档过的导演串联起来,堪称一部简明的欧洲文艺片发展史。

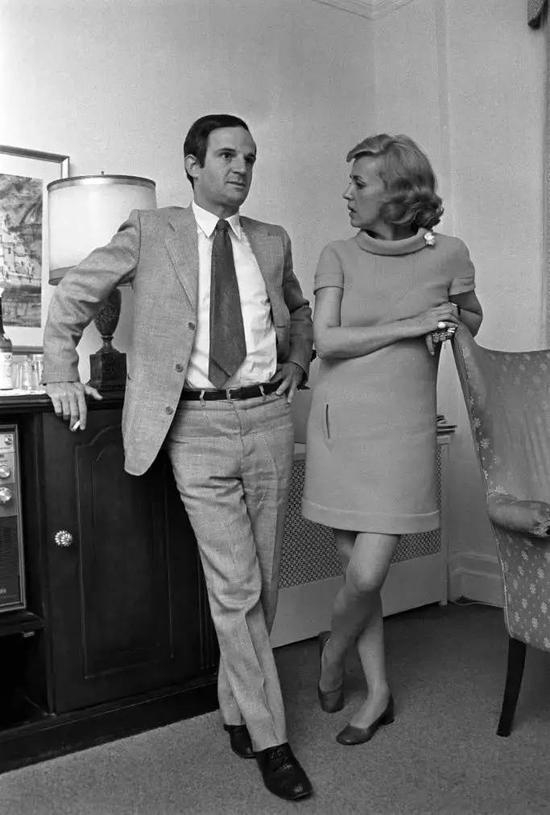

弗朗索瓦·特吕弗与让娜·莫罗

1960年,与马斯楚亚尼在安东尼奥尼执导的《夜》中

1963年,在雅克·德米执导的《天使湾》中

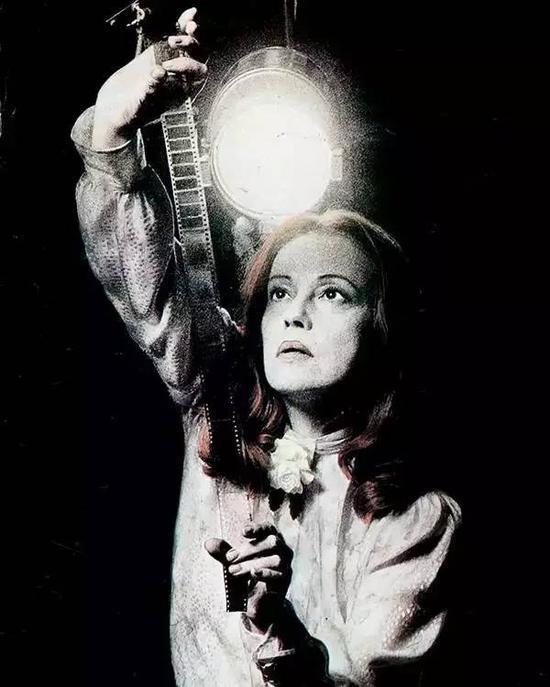

1965年,在奥逊·威尔斯自编自导自演的《午夜钟声》中

1968年,在特吕弗执导的《黑衣新娘》中

让娜·莫罗1928年1月23日生于巴黎,父亲阿纳托利在蒙马特附近经营一家名为“金钟”的小酒馆,母亲凯瑟琳则是在巴黎秀场演出的英国舞女。莫罗从小对表演、歌舞有着浓厚兴趣,由于担心父母反对,她偷偷报名读了戏校,直到已经上了舞台,父亲才从报纸上、朋友口中,知悉女儿的新职业。抱有旧观念的老莫罗,视戏子为下九流,怒不可遏地给了让娜一个大耳刮子。好在她并未就此打退堂鼓,反而更加努力演出,最终还是赢得了父亲的支持。之后每每演出舞台剧,老爸都是她的头号拥趸。

1958年,拍摄《通往绞刑架的电梯》期间,与迈尔斯·戴维斯在一起

1958年,凭借路易·马勒执导的《情人们》赢得了威尼斯影后

22岁时,已在舞台上小有成就的莫罗开始接演电影。不过,直到30岁时,她跟路易·马勒连续合作了《通往绞刑架的电梯》和《情人们》后,才变成法国乃至欧洲家喻户晓的演员。尤其是后一部,大胆的偷情主题外加露骨的情欲画面,在当年引来卫道士的强烈反弹。首先是在威尼斯电影节上闹出宗教人士抵制放映的新闻;在美国上映后,也引出一段涉及宪法第一修正案的著名官司:原本被裁定公开放映淫秽电影罪名成立,罚款2500美元的戏院老板,上诉至地方高院,最终为《情人们》赢回了“并非淫秽电影”的公道。

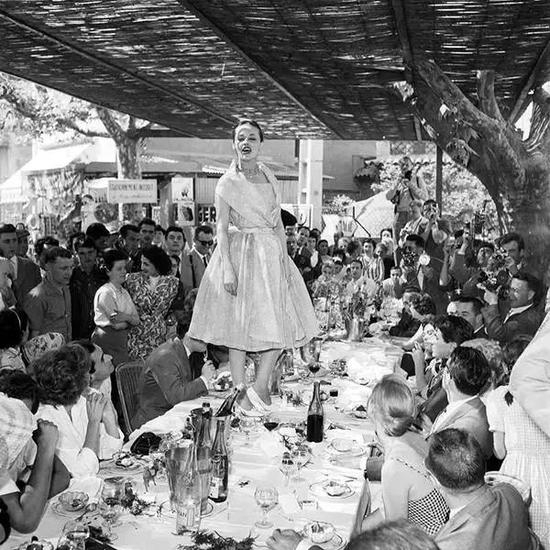

1958年,在戛纳电影节上

也是在这一年的戛纳电影节上,莫罗认识了年轻的影评人兼导演弗朗索瓦·特吕弗。第二年,她在其处女作《四百击》中饰演路人。又过了两年,传世名作《朱尔与吉姆》开拍,纠缠在两个男人之间却让观众也忍不住爱上的女主角凯瑟琳,成为莫罗的演员生涯中最为人所知的角色。

1962年,在特吕弗执导的《朱尔与吉姆》中

片中的凯瑟琳,可以说是让娜·莫罗在银幕上的一个化身。无论过去多少年,都还有电影,在向这个角色致敬。没有人会忘记这段凯瑟林与两个好朋友在桥上奔跑的经典片段,以及嘴唇上的那两撇画上去的小胡子。

影评人宝琳·凯尔评价凯瑟琳是“催化剂、捣蛋鬼,是绝望和欢乐的源泉。她是从平凡生活中变幻出艺术的女巫”。这部电影是超道德的,而让娜·莫罗演出了“不会让任何男人拥有”的自由和先锋。

电影上映后,许多来信中一封署名凯茨(《朱尔与吉姆》的原型)说:“坐在幽暗的电影院里,很害怕要面对……一些多多少少会激怒人的对比,但我很快被您以及让娜·莫罗的魔力攫住。”

在电影中让娜·莫罗擅长塑造性感敏感,个性强烈的女性形象,被称为“知识女性的化身”,《朱尔与吉姆》导演弗朗索瓦·特吕弗曾这样评价让娜:“她身为演员的素质与女性气质,让 Catherine(她在片中的角色)变得真实,她花言巧语,疯狂,暴力,热情,但是很可爱,换言之,很值得爱慕。”

荣誉亦如潮水般席卷而来。这一时期,天才兼暴君导演奥逊·威尔斯与她合作了《审判》《午夜钟声》《不朽故事》和《深渊》,认为她是当世最好的女演员。1960年的《琴声如诉》(亦译作《如歌的行板》)使让娜·莫罗成为戛纳影后,导演彼得·布鲁克形容她有“催眠术般的特质”。

《琴声如诉》

到1990年代,她开始位列电影神龛,拿下各大电影节和电影奖的终身成就奖或荣誉奖。新浪潮大师的作品里诞生了她不朽、放荡不羁的知识女性形象,她本人面对采访亦流露出这两面:她认为除了戏剧和电影堕落至低级趣味外,“我能战胜一切困难”;又说出“希望每一个房间都可以住一个情人”这种即使当玩笑也惊人的话。其实早在少年时代,从偷偷去上舞蹈课开始(父亲终结了母亲的舞蹈生涯,也反对她学舞),她即反叛家庭权威,一步步走上艺术道路,像个自由的娜拉了。

她是很多人的偶像。帕蒂·史密斯形容她“伟大”“足以燃起一场森林大火”——这和奥逊·威尔斯那句“别妄想耍酷给她点支香烟,小心烧到自己的手指!”形成了微妙的互文。

银幕之下,让娜·莫罗的人生也过得多姿多彩。她在21岁时就与导演让-路易·里夏尔(Jean-Louis Richard)步入婚姻殿堂,仪式办好次日,两人的爱情结晶、儿子杰罗姆·里夏尔便呱呱坠地。可惜好景不长,这段婚姻不久便陷入危机。作为两人共同的好友,著名音乐人赛尔吉·雷兹瓦尼(Serge Rezvani)由两人的故事中汲取灵感,创作了《生命的旋涡》,后来被特吕弗拿来放在《朱尔与吉姆》中,演唱者正是担任主演的莫罗本人。

1964年,已分居多年的莫罗和里夏尔终于办完离婚手续。1977年,莫罗又与执导了《法国贩毒网》、《大法师》等片的美国导演威廉·弗里德金步入婚姻殿堂,但这段婚姻也只维持了两年。

除了这两段婚姻之外,生性浪漫的莫罗几十年来桃花运不断,曾与法国演员让-路易·特兰蒂尼昂(Jean-Louis Trintignant)、希腊演员索多洛斯·鲁巴尼斯(Thodoros Roubanis)、意大利演员马斯楚亚尼、美国演员乔治·汉密尔顿,英国导演托尼·理查德森、法国导演特吕弗、路易·马勒、服装设计师皮尔·卡丹等都有过或长或短的交往。对她来说,这些恋情大多萌生于合作的过程之中,正如莫罗自己所说的,她一直最喜欢有才华的男人。

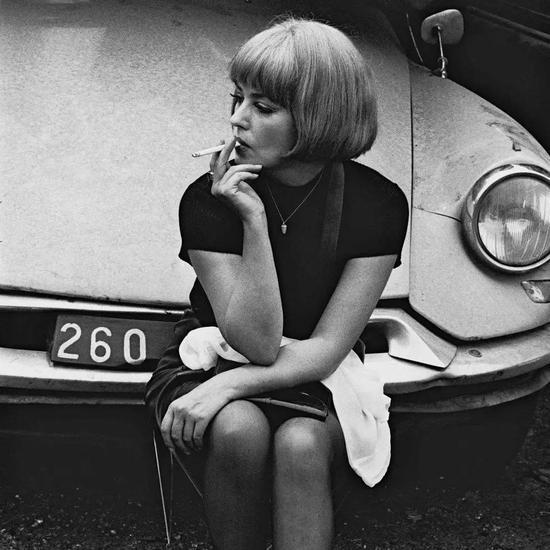

1976年,在导演处女作《光》的拍摄中

这种艺术创作与真实人生,你中有我我中有你的微妙关系贯穿了她的一生。1976年,受到奥逊·威尔斯的鼓励,让娜·莫罗自编自导自演了《光》(Lumiere)一片,她饰演的正是这么一位人到中年、事业有成、与自己合作过的导演常有情感纠葛的女演员。

2005年,在弗朗索瓦·欧容执导的《时光驻留》中

让娜·莫罗的潇洒自如,不仅体现在她饰演的无数角色中,她对于生活和年龄的感悟也总是发人深思。

▼

“我应该在很年轻的时候死去,可能 80 岁可能 90 岁,但我应该是非常年轻的。”

“我的年龄只是一个数字,一个数字而已,谁会在乎它?”

“那些漂亮的事物,只是外表,人们是那么担心老去,但如果你不为这件事担心,你会看上去更年轻。”

“你被赠予的生活像一片贫瘠的大陆,你需要耕耘一切。我希望当我完成时,我的那块会是一座漂亮的花园。”

翻看让娜·莫罗离世的消息时,发现法国媒体 Le Point 用了这样的标题来报道她的离世——

“89 岁时,让娜·莫罗离开了生活的漩涡”

《Le tourbillon de la vie(生活的漩涡)》是她在代表作电影《朱尔与吉姆》中演唱的主题曲,电影中凯瑟琳翘着二郎腿晃来晃去,唱者这首《生活的漩涡》,让娜·莫罗在拍摄时唱到一半,将两个小节弄颠倒了,她做了个手势,这个段落在电影中留了下来。这些人啊,“在人生日复一日的漩涡里前行——一圈又一圈,紧密相连。”

多年后,Vanessa Paradis登台重唱这首歌,让娜·莫罗的声音也在台下出现。

当我们再重温,

为什么要分离?

我们又分离,

在这生活的激流里。

我们继续错过,

两个曾经紧紧拥抱的人,

两个曾经紧紧拥抱的人。

让娜·莫罗年纪大了,眼袋凸显,声音也老了。快到曲终,她走到舞台边缘,拉住Vanessa的手轻吻;又上台,把年轻人抱得双脚离地。她嘴角含笑。

再见了,让娜·莫罗。

-

与雅克·贝克合作《金钱不要碰》(Touchez pas au grisbi,1954)

-

与路易·马勒合作《通往绞刑架的电梯》(Elevator to the Gallow,1958)与《情人们》(Les Amants,1958)

-

与特吕弗合作《朱尔与吉姆》(Jules and Jim,1962)与《黑衣新娘》(The Bride Wore Black,1968)

-

与安东尼奥尼合作《夜》(La notte,1961)

-

与奥逊·威尔斯合作《审判》(The Trial,1962)、《午夜钟声》(Chimes at Midnight,1965)

-

与约瑟夫·罗西合作《伊娃》(Eva,1962)

-

与雅克·德米合作《天使湾》(Bay of Angels,1963)

-

与布努埃尔合作《女仆日记》(Diary of a Chambermaid,1964)

-

与法斯宾德合作《水手奎雷尔》(Querelle,1982)

-

与文德斯合作《直至世界尽头》(Until the End of the World,1991)

-

与安哲罗普洛斯合作《鹳鸟踟蹰》

-

与弗朗索瓦·奥宗合作《时光驻留》(Time to Leave,2005)

-

与蔡明亮合作《脸》(Face,2009)

-

生前最后一部银幕作品——由阿莱克斯·鲁兹执导的《朋友们的天赋》(Le Talent de mes amis,2015)

来源:影评世家

本文由知事 转码显示查看原文