文|理想国imaginist

经过几千年的发展,关于人和世界的根本命题,哲学已积累了大量的思考成果。要从中裁取合适内容,写成一部人人皆可读的哲学史,不容易;而要把这本书翻译得通顺、流畅,把那些西方思想里固有的理念,用中文传达出来,其实更不容易。要知道,摧毁巴别塔的,就是译者。

说起来,究竟从什么时候开始,哲学跟可读性不再挂钩?

那些通俗易懂的文字,仿佛是无声的信号,暗示这里并没有什么深刻的思想。这种观念,其实大部分是写作者不自觉的“阴谋”。正如本文说的,“历史上或当今,总有一些本无多少深刻思想的作者却惯于用一种故弄玄虚和令人费解的表达方式来掩盖自己思想的肤浅。这就像一洼浅水,若想让人觉得它深不可测,就需要制造一个假象,其便捷的手段便是先把水搅浑,而真正的大海则是碧蓝而清澈的”。

今天这篇文章,是《世界哲学史》译者、山东大学德语系教授吕叔君老师的译后记。关于这本书,关于哲学,关于翻译,他说了很多,或许你能从中找到些共鸣?

《世界哲学史》译者后记

哲学史类的著作国内已出版了不少,其中比较有影响的关于西方哲学发展史的译介著作,有罗素著《西方哲学史》、梯利著《西方哲学史》、黑格尔著《哲学史讲演录》、文德尔班著《哲学史教程》等。这些哲学史著作长期以来在学术界都受到了很高的评价,也受到广大读者的欢迎。

之所以如此,是因为这些哲学史著作都有各自的特点,每一位作者写作时都遵循各自不同的理论指导思想。如罗素的写作目的“是要揭示,哲学乃是社会生活与政治生活的一个组成部分:它并不是卓越的个人所做出的孤立的思考,而是曾经有各种体系盛行过的各种社会性格的产物与成因。” 文德尔班在他的《哲学史教程》序言里说:“在这本书里,我打算全面而精炼地描述欧洲哲学种种观念的演变,其目的在于表明:我们现在对宇宙和人生作科学的理解和判断所依据的原理原则,在历史发展过程中,由于什么动机,为人们所领悟并发展起来……着重点就放在从哲学的观点看最有分量的东西的发展上,即放在问题和概念的历史上。”

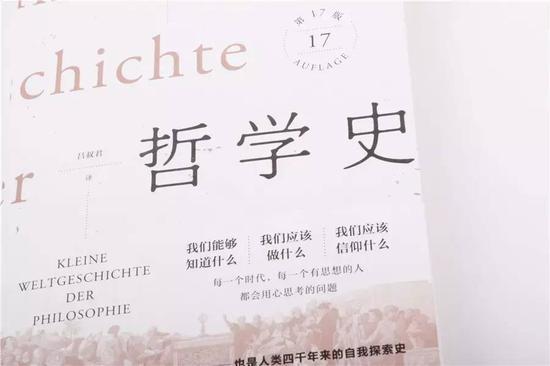

我们译介给中国读者的《世界哲学史》是由德国慕尼黑大学汉斯·约阿西姆·施杜里希教授撰写的一部在德国较有影响的哲学史著作。该书仅德文版的发行量,截至1999年出第17版时,已达60万册,并已被翻译成十余种语言。作者能够用质朴的语言阐述复杂深刻的哲学思想,从而使本书在德国成为最受读者欢迎的学术著作之一。

本书初版于1950年,后经作者多次修订和增补。施杜里希于1999年对本书做了一次全面细致的修订,并重新撰写了涉及当代哲学的第七部分。在本书的最后部分,作者特别关注了哲学与其他学科研究之间的关系问题,对人类在宇宙中的位置、人类与自然和动物的关系、生态危机、人类语言、人的认识极限、全球伦理与世界宗教、大脑与意识等诸多问题做了较为细致的考察和论述。

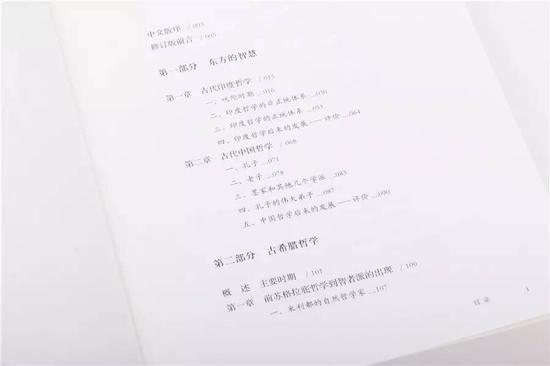

施杜里希《世界哲学史》叙述了自古代至当代的东西方哲学发展史,内容涵盖古代印度哲学、古代中国哲学、古希腊哲学、中世纪哲学、阿拉伯哲学和犹太哲学、文艺复兴时期和启蒙运动时期哲学、19世纪和20世纪哲学。

在叙述古代印度哲学时,作者着重介绍了:印度吠陀时期奥义书的哲学思想;印度哲学的非正统体系,包括遮婆迦的唯物主义思想及佛教哲学;印度哲学的正统体系,包括正理派、胜论派、数论派、弥曼差派和吠檀多派等。

在叙述古代中国哲学时,施杜里希较一般西方哲学史家更为详尽和深入,也更为客观和公正。他借用一位中国学者的比喻,把中国哲学的发展看作是一部精神交响曲逐渐展开的三个乐章:“在第一乐章中奏响了三个主部主题,即儒家、道家、墨家,此外还有四个副部主题,即名家、法家、新墨家和阴阳家,另外还有大量的伴奏音符,它们都是短暂地响了一下而没有展开,这就是‘百家’。这一阶段包括公元前6世纪至公元前2世纪。第二乐章中,中世纪中国哲学的主和弦中混杂了不同的动机,其间从印度传入的佛教构成了声部的对位结构。这一阶段从公元前2世纪一直持续到公元1000年。第三乐章里,各种不同的因素构成了合成的混音结构,其中持续不断的主旋律就是新儒学。这一阶段从公元1000年一直持续至今。”

在叙述西方哲学的历史时,作者除了介绍哲学家的生平、著作、主要思想及其对后世的影响之外,还提供了必要的历史背景知识。他按照某个哲学家或思想流派在历史上所起的作用和产生的影响的大小,分别给出了多少不等的篇幅,例如,他给费希特准备了4页的篇幅,而在叙述康德时却用去了54页的篇幅(指德文原著中)。涉及到俄国哲学时,作者的叙述却非常简略,因为,在他看来,在俄国曾经诞生出杰出的文学家、音乐家和自然科学家,但是缺少一流的哲学家。

此外,在叙述20世纪哲学时,作者不是按照某一哲学家或某一流派,而是按照主题和问题范围划分章节的,如人的概念(哲学人类学、舍勒的推动、普莱斯纳),语言(威廉·冯·洪堡、激进的语言批评、语言学的骤变、维特根斯坦),认识与知识(新实证主义、新逻辑学、从罗素到分析哲学、波普与批判理性主义、结构主义、进化认识论、认识的极限),我们应该做什么?(讨论人的生存问题,人与自然、人与动物的关系问题,以及世界伦理和进化伦理学问题),大脑、意识和精神。之所以如此处理,是因为,随着现代自然科学和信息技术的迅猛发展,哲学将不可能再以流派,而是以不同的主题和问题范围来划分各自的阵营,哲学研究也不再是单个哲学家的事情,哲学家必须寻求与各个领域内的专业科学家的合作,因此,未来哲学发展的趋势就是“哲学的科学化”。

康德在晚年回顾自己的一生时说,他一生的全部努力都是为了回答三个问题:“我们能够知道什么?我们应该怎么做?我们应该信仰什么?”作者认为,这三个问题是困扰所有时代的思想家们的问题,也就是关于人的认识、行为和信仰的问题。对这三个问题的考察也是写作这部哲学史的基本指导思想。

如果依照这三个问题的观点对哲学的历史发展加以考察,我们就会发现一个基本特征,这三个问题在历史上出现的先后顺序正好与康德提出的顺序相反。这可能是因为,生与死是所有生命形式的最基本的现实,所以,关于死后的永生,关于超越尘世的神秘力量的主宰,关于上帝、神和偶像,这些问题都成了正在觉醒的人类精神首先要关注的最基本的人生之谜。无疑,探求正确的人类行为的基本原则,获得有益于现实生活和必要的道德约束的知识,这些都是哲学需要首先考虑的问题,至于人的认识的可能性及其工具和界限这些尖锐问题是哲学后来才能够顾得上考虑的问题。(见本书序言)

把东方哲学和西方哲学囊括进一部书里加以叙述的哲学史著作在国内还不多见,虽然黑格尔的《哲学史讲演录》也专辟了一章介绍东方哲学,但是篇幅非常有限,因为黑格尔说:“东方哲学本不属于我们现在所讲的题材和范围之内;我们只是附带先提一下。”而且黑格尔对东方哲学是带有一定的个人成见的,他认为,东方哲学是一种宗教哲学,东方人的思想方式是一种宗教的世界观。此外,他也鄙薄中国文化,他说:“中国人和印度人一样,在文化方面有很高的声名,但无论他们文化上的声名如何大,典籍的数量如何多,在进一步的认识之下,就都大为减低了。这两个民族的广大文化,都是关于宗教,科学,国家的制度、诗歌、技术与艺术和商业等方面的。”而施杜里希却能较为公正客观地看待东方哲学和文化,这在西方世界是非常难能可贵的。正如作者在为本书中文版写的序言中所说:

在世界上伟大的文明国家中,没有一个国家能够像中国这样拥有如此悠久而伟大的过去。我深信,中国也将会拥有一个对世界历史具有重要意义且能产生深远影响的未来。

作者的判断确也切合正在崛起中的当下中国之现实。

施杜里希对中国文化给予了高度评价,关于此,他借用了赫尔曼·凯瑟琳的一段话:“中国塑造出了迄今为止最为完美的人性……就如现代西方人创造了迄今为止最为优秀的技能文化,古代中国人则创造了迄今为止最为优秀的生存文化。”他将中国哲学的特点概括为:“追求中和”“厌恶任何形式的片面和极端”“宽容的处事态度”“现世性”“知足节制”“自我满足和封闭性”等,其观点也是相当中肯。窃以为,或许这些特点也正是造成中华文明的发展基本上是蹒跚而行的主要原因,而带有“浮士德精神”的西方文明则因其永远“不知满足和无节制”且富于冒险精神,从而成为现代人类文明的引领者。但是,西方精神给世界历史造成的动荡不安和灾难也是有目共睹的,也许崇尚“中庸之道”的儒家文明将会在未来成为一种维护世界和平的重要的平衡力量。

***

汉斯·约阿西姆·施杜里希,1915年7月25日出生于德国奎恩施戴特,曾就学于弗莱堡大学、科隆大学、哥尼斯堡大学、巴塞尔大学、汉堡大学和柏林大学,学习哲学、历史、社会学和法学,获哲学博士和法学博士学位。1963年至1983年,他曾经担任慕尼黑辞典编纂学研究所所长,1983—1991年,他任教于慕尼黑大学。1991年起,他是慕尼黑大学的荣休教授。2012年9月10日,施杜里希在慕尼黑逝世,享年97岁。

施杜里希的主要著作有《世界哲学史》,《世界科学史》、《语言的历险》、《科诺斯现代天文学》,《世界的语言——历史、事实、秘密》和《记忆的碎片》等,他还主编了《多瑙兰大百科辞典》和拥有65000词条的《科诺尔德语大辞典》等。此外,他还以瓦尔特﹒约阿希姆(Walter Joachim)和奥托﹒威尔克麦斯特(Otto Werkmeister)的笔名发表了多部作品。

2003年译者在慕尼黑访学期间,常光顾位于玛利亚广场(Marienplatz)的Hugendubel书店。一次在这家书店里,译者随手翻阅罗素《西方哲学史》德文版的时候,偶然发现了菲舍尔出版社2002年出的简装本《世界哲学史》。之后译者与施杜里希教授取得了联系,并向他说明欲将该书译成中文的计划,作者慨然应允协助申请中文版权。柯尔哈默出版社后来给译者寄来了该书精装本,译者又将两个版本做了认真核对。此两版本均为877页,可以说篇幅完全一致。菲舍尔版依据的即是柯尔哈默出版社1999年出的第十七版(修订增补版)。最初引进该书中文版时,原计划由大陆和台湾两家出版社分别出简体字版和繁体字版,但终因台方出版社遇到困难而使繁体字版至今付之阙如。

2010年7月12日,译者收到了施杜里希教授寄来的他刚刚出版的回忆录,那时他已是95岁高龄的耄耋老者。他在回忆录中写道:“得悉拙著在中国拥有如此众多的读者,我深感荣幸。”他在给译者的来信中还提到,他把译者翻译的他的《世界哲学史》和《世界语言简史》摆在了自家客厅里最显眼的地方,当家中来客人时便可随手拿给客人看。他认为,他有幸能够借助于自己的书,用中文与遥远东方的中国读者进行精神上的交流,这是件令他深感欣慰且非常奇妙的事情。2012年9月10日,施杜里希先生在慕尼黑去世。本书的此次再版亦是对他的另一种形式的纪念。

本书的翻译是译者在教学之余利用约一年半的时间完成的,个中甘苦也只有译者自知了。译者遵循的翻译宗旨是,尽可能避免佶屈聱牙的文字表述,努力使作者开口讲“母语”,为此不得不将从句套从句、有时长达半页的复杂德语长句打散后进行重组。尤其在处理原本就晦涩艰深的文本(如康德、海德格尔)时,若译本仍坚持生硬的直译,则可能会使读者读译文如读天书,不仅会折磨读者的神经,还会让读者怀疑自己的理解力。真理本应是清晰澄澈的,深刻的思想也并非非要用晦涩的语言表达出来才显得深刻。历史上或当今,总有一些本无多少深刻思想的作者却惯于用一种故弄玄虚和令人费解的表达方式来掩盖自己思想的肤浅。这就像一洼浅水,若想让人觉得它深不可测,就需要制造一个假象,其便捷的手段便是先把水搅浑,而真正的大海则是碧蓝而清澈的。正如叔本华批评黑格尔所言:

读者通过康德被迫认识到,晦涩的东西不一定总是毫无意义的,于是那些毫无意义的东西就以晦涩的陈述作为一种掩护了。

虽略带夸张,但仍可引以为戒。

吕叔君于山大洪楼

本文由知事 转码显示查看原文