文|中国法律评论

刘洁

广东法制盛邦律师事务所的律师

最近《三生三世十里桃花》播得正热,网上关于原著《三生》(by唐七)是否有抄袭《桃花债》(by大风刮过)的争论也同样热烈。在天涯上有热心网友挂出了对比调色盘,研究二者的相似程度。

自2014年琼瑶诉于正著作权侵权案以来,热播剧和热门小说的维权案例便层出不穷,近点的便有今年一月份刚刚发生的11位网络作家共同诉周静的《锦绣未央》著作权侵权案,以及2016年底的周浩晖诉《美人制造》著作权侵权案。《美人制造》的一审已审理完毕,而《锦绣未央》的动静闹得很大,据说其粉丝众多,志愿者团队整整花了三年时间对侵权作品进行梳理和比对。

关于《三生》与《桃花债》的争论中,有几个被讨论得比较多的问题,也是比较典型的问题,可以逐个梳理一下。

1.由于《桃花债》是描写耽美题材的,属于违禁作品,那作者有没有著作权呢?

所谓耽美,即同性恋题材。在《桃花债》中是两个(or几个)男仙在谈恋爱,就我国目前的法律和社会的开放程度而言,这样的作品肯定是不能出版的。对于这种内容违禁,不可能合法出版、传播的作品,依照2010年《著作权法》,它的法律地位是这样的:只受到一定程度的著作权法保护—可以要求停止侵权,可是不能获得赔偿。

也就是说,如果有人抄袭改编了,原作者顶多只能请求法院让他停止抄袭及使用,但是无法主张赔偿,因为原作者你原本也不能通过出版、传播获得经济利益啊。

但是那种内容并没有违禁,只是违反了出版法规的作品,如擅自出版的无书号作品、擅自发行的未经电影主管部门审批进口的电影,仍然是受到《著作权法》的保护的,也有可能主张损害赔偿。这二者是不同的。

2.《三生》和《桃花债》都是仙侠题材,人物性格和经历有类似,遣词造句也都很象,也即文风很象,这算是抄袭吗?

根据著作权法的思想与表达二分法原则,著作权法保护的是思想的表达,而不是思想本身,因此如果仅仅是写作风格类似的话,是不构成成抄袭的。要构成著作权法意义上的抄袭,要符合相当严格的条件。

举两个例子大家可以感知一下,看看这下面两首小诗算不算是新作品(案例引自《老钟讲知产》中国政法大学出版社,2016年):

(1)“清明时节雨,纷纷路上行人。欲断魂!借问酒家何处?有牧童,遥指杏花村。”

(2)“横看成岭侧成峰,多少楼台烟雨中。停车坐爱枫林晚,人面桃花相映红”。

这两首小诗都是新作品,而非抄袭。哪怕这些古诗词的原作者仍然在世,也是无法主张著作权侵权的。因为与专利法不同,著作权法上对新作品所要求的“创新”的标准要低一些,并不要求达到“创造性”的高度,只要能体现出作者独特的智力判断和选择,展示作者的个性并达到一定创作高度即可。

如庄羽与郭敬明、春风文艺出版社著作权侵权纠纷案,北京一中院一审认为,庄羽所主张的独创性构思和语言风格不属于著作权法意义上的“表达”,而主要人物特征的一般性描写也不足以使该人物特征本身成为受著作权法保护的表达形式;但是《圈里圈外》中的人物关系、12个主要情节以及部分一般情节和语句属于著作权法保护的对象。郭敬明未经庄羽许可,在其作品《梦里花落知多少》中剽窃了庄羽作品《圈里圈外》中具有独创性的人物关系的内容及部分情节和语句,造成二者整体上构成实质性相似,侵犯了庄羽的著作权(来源:北京市高级人民法院(2005)高民终字第539号民事判决书)

所以,文风相似是不能构成抄袭的。

但是,如果是象某网友所指出的,殿前欢的《一受封疆》中的句子“坐拥万里江山,独享无边孤独”被唐七原封不动地搬到了她的《华胥引》当中,这是否是抄袭呢?单单就这个句子来看,如果连标点符号都相同,那就是抄袭。但是就《华胥引》一书是否侵犯《一受封疆》一书的著作权这个问题来看,则要考虑这个句子在作品中所占的体量。如果仅仅是这一个句子雷同的话,那也是不能被定义为整部作品抄袭的。我认为,就该本书而言,唐七可以主张合理借鉴了该句子。

借鉴既可能是指单纯利用思想而非表达的行为, 也可能是指合理使用。至于何种行为是侵权,何种行为是合理借鉴,实际上首先涉及的还是思想与表达的界限。思想上的借鉴并未涉及侵害原创作者的独创成果,通常不涉及侵害著作权的情形; 而具体表达上的借鉴, 则需考量借鉴内容所占的比例, 这包括借鉴内容在原创作者作品中的所占比例, 及借鉴部分内容在新作品中的所占比例.而这个比例的衡量,不仅要进行量化考量,也要从借鉴内容的重要性、表达独创性角度,即质的维度上考量。评判标准也需结合具体案件情况进行个案分析判断 。如果在《华胥引》这一整本书中仅仅是使用了《一受封疆》这一个句子,从量的角度来讲,仅仅是合理使用而已。

诚然,著作权法保护的是表达,而不是思想。但是,如果一部作品的主题、内容、风格都与另外一本小说都全然不同,但形式或结构上几乎一样,比如《哈扎尔词典》和《马桥词典》,那这算不算抄袭呢?

这就涉及到了三个著作权法意义上的概念:公知素材、有限表达以及特定情境。

所谓公知素材是指已经进入公有领域、不再受著作权法保护的作品、素材或客观事实。比如,一个词语它的具体含义,就是公知素材,任何人都可以去描述,使用。

所谓有限表达是指,当表达特定构想的方法只有一种或极其有限时,则表达与构想合并,从而,即使作品之间构成实质相似,也不构成侵害著作权。由于词典编排的方式是非常有限的,只能是由一条条的词汇及其解释组成,因此大多数情况下是符合有限表达的情境的。

而所谓特定情境,更准确地说,应为场景原则,是指在文学作品中,如果报据历史事实、人们的经验或者读者、观众的期待,在表达某一主题的时候,必须描述某些场景或使用某些场景的安排和设计,那么这些场景即使是由在先作品描述的,在后作品以自己的表达描写相同场景也不构成侵权。但需要注意的是,即便是有限表达,事实上也存在着创作的空间,出现完全雷同的创作表达也是非常罕见的。

还有人问,如果有一本小说模仿十日谈或一千零一夜展开故事,算不算抄袭?如果有人在作品中明确表示是向某作品致敬呢?

我不如先把问题改一改,改成递进关系,答案就比较明显了。如果是模仿这个格式,或者这个致敬算不算是对作品的改编?向前辈电影致敬的影片是很多的,一般来讲也就是使用了原著的某些元素,人物造型啊、情景啊、几句台词啊什么的,仅仅是足以让熟悉老电影的观众能回忆得起来,并不能让观众产生“两部作品近似,或者后作品来源于先作品”的感知,因此算不上是改编。如果连改编都算不上,能称得上是抄袭吗?

最后,判断是作品是否抄袭的核心问题来了,由于思想必须以表达为承载,那二者的界限在哪里呢?也即保护的界限在哪里呢?往往让读者们生气的地方在于,这两部作品读起来很象,似曾相识,那究竟要相似到什么地步才算是抄袭或改编呢?

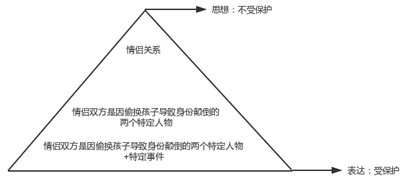

关于人物的设计,一审法院的观点是,可以将一部文字作品想像成一个金字塔,金字塔的底端是由最为具体的表达构成,而金字塔的顶端是最为概括抽象的思想,位置越接近顶端,越可归类于思想,位置越接近底端,越可归类于表达。比如文学作品中的人物设置及人物关系,如果仅仅是“父子关系”、“兄弟关系”、“情侣关系”等,无疑处于金字塔的顶端,应属于思想范畴;如果就上述人物关系加以具体化:“父亲是王爷而儿子是贝勒但两人并非真父子”,“哥哥是偷换来的贝勒而弟弟是侧福晋的儿子”,“情侣双方是因偷换孩子导致身份颠倒的两个特定人物”,则相对于前述人物关系设置而言,这样的具体设计无疑将处于金字塔结构的相对下层;如果再将特定事件安插在存在特定关系的人物之间,则无疑又是对人物设置及人物关系的更为具体化设计,这样的设计又会体现在金字塔更加底层的位置。

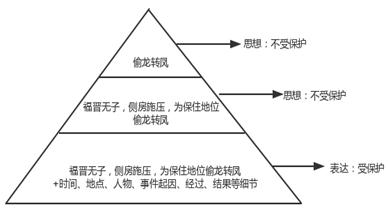

而关于情节的设计,二审法院则更加具体地指出来,如果该情节概括到了“偷龙转凤”这一标题时,显然已经属于思想;如果该情节概括到了“福晋无子,侧房施压,为保住地位偷龙转凤”,这仍然是文学作品中属于思想的部分;但如果这一思想包含了时间、地点、人物、事件起因、经过、结果等细节的情节,则可以成为著作权法保护的表达。

以琼瑶诉于正案为例,法院从这样三个方面进行了比较:

(1)人物设置与人物关系的比对。法院认为如果人物关系及故事情节高度相似, 则可以认定侵害著作权成立。

(2)作品情节比对。琼瑶就剧本《梅花烙》提出了“偷龙转凤”,“女婴被拾,收为女儿”、“少年展英姿”、“英雄救美终相识,清歌伴少年”、“次子告状,亲信遭殃”等21个情节,法院则将之与于正的《宫锁连城》的相关情节一一进行了对比。

(3)情节的分布顺序。

我摘选了一部份,做成对比表附在后面,若有兴趣,还请参阅。

我认为这个附表是最有参考价值的,直接划出了法院对于保护著作权的界限。如果有粉丝们质疑某作品是抄袭时,不妨先来看看琼瑶VS.于正的这张表,如果雷同程度能达到这样,那差不离就能被法院判定为抄袭啦。(来源:(2014)三中民初字第07916号判决书及(2015)高民(知)终字第1039号判决书)

最后,如果被法院判定为侵犯著作权,那在实践中原作者一般能拿到多少赔偿呢?

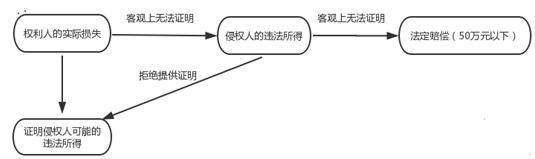

以琼瑶诉于正案为例,琼瑶无法对自己的损害举证,主张以于正方的违法所得做为赔偿的计算依据,但是于正方又拒绝向法院提供编剧合同以及电视剧的发行合同,于是法院就参考了琼瑶方所主张的编剧酬金及电视剧的发行价格,酌情让于正赔了500万。(琼瑶原诉求为2000万)

在著作权侵权案中,原告无法证明自己的损失是非常常见的,此时原告就可以主张侵权方以其侵权获利进行赔偿。如果侵权方故意不提交证据的,法院就会参考原告的主张,也有可能就是50万以下进行赔偿。

但具体法院会判赔多少,这就得看个案了。

附对比表

人物设置与人物关系对比表

相似情节对比表

情节顺序对比表

本文由知事 转码显示查看原文