文|冰川思享库

中东是外交战略的试金石,任何纸上谈兵都会在血与沙的洗礼下变得苍白,因为那是中东。

撰文 | 关不羽

不受欢迎的“圈外人”川普宣布参选时被看作一个笑话,主流媒体极尽挖苦为能事。登顶之后,这位“秀气”逼人的总统也不负众望,每每做出惊人之举。

在中东问题上,他在竞选期间就展示出强硬的立场,上台后推出了惊呆吃瓜群众的“禁穆令”限制七国人员入境,和联邦法院打了一场攻防战。

如果说“禁穆令”部分兑现了他的竞选承诺,还在意料之中,那么在叙利亚问题上则是意外翻脸。

川普曾在竞选时公开宣布不谋求推翻叙利亚现政权,但是上台不到半年就对叙利亚发起了导弹打击。

其后的发展更是跌宕起伏。去年9月28日美国参众两院投票,不顾奥巴马的“反对”,允许“9·11”受害者家属和幸存者起诉沙特政府。今年,高调访问沙特的川普却签下了1100亿美元的军售大单,急得以色列要他给个说法。

▲美国现任总统川普

更奇特的是,川普前脚走,后脚就是海湾国家乱作一团,沙特牵头狂怼卡塔尔,而川普得意扬扬地宣布自己参与了其中的策划。

想当年奥巴马上台直接收获诺贝尔和平奖一枚,何其风光?川普这套进一退三的醉拳更显得风中凌乱。

难道此公真是CNN们描绘的那种政治低能儿?问题当然不是那么简单。川普并非离经叛道,他的中东政策正在回归美国外交的实用主义路线。前因后果须细细道来。

美国政治的两个“灵魂”

从立国之初,美国政治就有两个灵魂。一个是北美工商业者、农场主的实用主义灵魂,偏重经验、利益优先;另一个是法国启蒙知识分子的理想主义灵魂,偏重理念先行的意识形态建构。两者交织、冲突,形成了美国对外政策的复杂复调。

十九世纪以门罗主义为代表,实用主义的思维长期主宰美国政坛,而二十世纪初威尔逊主义的理想主义开始抬头,经历两次世界大战前后修成正果。

门罗主义和威尔逊主义都基于美国革命的反殖民主义主张。前者主张以对欧中立、不干涉欧洲纷争、承认其殖民地利益的孤立主义姿态,换取西半球势力范围,是寻求当时国际秩序下美国自身定位的有限目标。而后者则以建立国联、民族自决权主张等主导后殖民时代的全球秩序,可谓雄心勃勃。

▲美国第28任总统威尔逊

虽然威尔逊总统本人功败垂成,但是其理想火尽薪传,在罗斯福重建二战的战后秩序中发挥了指导作用。且战后形成的冷战格局进一步强化了意识形态对抗,美国历任总统竞相在形象和话语上主动靠拢意识形态方向。即便如此,美国的实用主义底色仍然有着鲜明的体现,和高度意识形态化、职业官僚化的欧洲保持了距离。

在外交领域,美国的作为时常受到欧洲知识分子为代表的“进步阵营”诟病。一方面是自由世界的领袖,另一方面扶持不少腐败独裁的政权。实用主义划不出完美的弧线,在意识形态洁癖者看来总是不能满意。

只是冷战时期的“大敌当前”,美苏对抗的主旋律既定,欧洲盟友们也只能接受美国的实用主义外交策略。

冷战以戏剧性的方式落幕,国际外交游戏的规则开始发生变化。前苏阵营几乎在一夜间土崩瓦解。突然降临的胜利,美国并没有做好准备迎来一个“单极世界”,“帝国”的边疆无远弗及,表面的风光隐藏了战略失焦的危机,失去外部限制的意识形态冲动暴涨。

▲美国第42任总统克林顿

接踵而来的克林顿黄金八年又在经济上进一步加强了美国的自信,以福山“历史终结论”为代表的普世价值意识形态获得了有力的支撑。而为冷战胜利立下汗马功劳的实用主义迅速退场,失去了敌人、危机和挑战,脏兮兮的武器并不讨喜。

小布什以西部土包子的朴实形象登场,却努力跟随知识分子进步主义的意识形态架构,其笨拙地表演几乎埋葬了“老美国”的所有美好印象,奥巴马的横空出世也就水到渠成。奥巴马是小布什的镜像,妙语连珠、出口成章,公关能力堪比职业官僚。

奥巴马主政期间,美欧之间的意识形态充分合流,美国的欧洲化大步向前。但是,在中东政策方面,意识形态外交导致的严重后果是奥巴马政府的长期伤口。

中东是外交战略的试金石,任何纸上谈兵都会在血与沙的洗礼下变得苍白,因为那是中东。

中东,不得不面对的困境

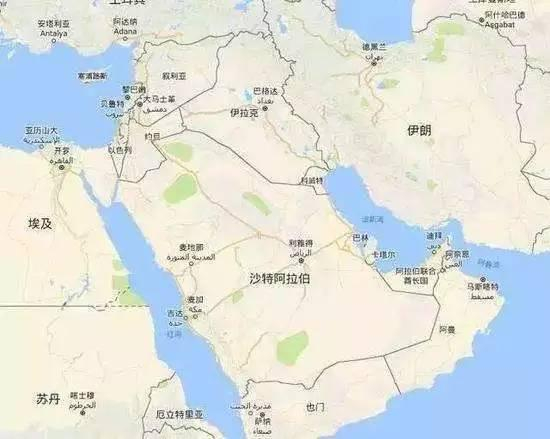

中东不是一个地理名词,而是涵盖十六到十七个国家地区的地缘政治概念。其范围包括欧洲的土耳其、北非各国、海湾各国、伊朗、巴勒斯坦地区的以色列、黎巴嫩,地理意义上还包括塞浦路斯,宗教和政治意义上与阿富汗紧密相关。如果挑选一个词来形容中东,那无疑是“复杂”。

宗教构成复杂,不仅多种宗教很不和谐地共处一隅,而且绝对优势地位的伊斯兰教内部也是教派冲突严重——仅仅两大宗派什叶派和逊尼派的千年恩仇就不是一两天说的清的。

民族关系复杂,阿拉伯人、波斯人、库尔德人、土耳其人四极并列,犹太人鹤立其间,还有柏柏尔人、科普特人、雅迪兹人等小兄弟大把。比起印度五百民族的壮观程度差了不少,可是冲突的激烈程度要高出不少档次。

▲什叶派穆斯林举行反美抗议

地缘关系复杂,号称一湾两洋三洲五海之地、名副其实的欧亚大陆要冲,通商海运、人员往来都绕不开。少不得各方势力插手,上演争夺主导权的戏码。

扯起中东的纷纷绕绕,专家学者少不得从十字军东征开始扯起,再加殖民主义、帝国主义罪恶的高潮。可是,这种西方控诉的历史话语十分牵强。

十字军东征在中东的历史记忆中相当边缘模糊,同时代的历史记述集中于蒙古西征,而不是欧洲基督徒的小打小闹。这种历史仇恨意识恰恰是近代民族主义崛起的重构。

而殖民主义对中东地区的影响也需要分析,北非各国是殖民化程度较高的地区,波斯的情形有类晚清的“半殖半封”,而中东另一主角海湾各国只是羁縻状态的“被保护国”。

可是,今天工业化程度较高的恰恰是这些“殖民主义受害国”,而海湾土豪除了资源依赖之外,连基本的工业结构也谈不上,其华丽的现代化设施不过是石油黑金堆彻的装饰品。

▲中东地图

另外,以色列的“嵌入”肯定是中东问题的矛盾焦点。可是,经历了数十年对抗后,以色列硬是从不毛之地发展成了技术最先进的现代国家之一。反观不差钱的海湾土豪们还是躺在资源上的老样子。与邻为敌却无所借鉴、毫无进步,似也怨不得别人了。

当然,殖民统治造成的后遗症是确凿的,各种边境纠纷就是典型表现,但是夸大其作用无助于认识中东乱局的根源。

中东乱局的根本原因是社会的现代化进程失败,而这种失败更多源于内部原因。最根本的原因是:中东伊斯兰区域普遍缺乏追求现代化的主动意识。中东长期的政教合一导致基层组织和宗教机构紧密结合,形成了牢固而封闭的社会基础。

氏族-社区-宗教机构的三位一体,彼此利益纠葛深厚、高度认同。其中发挥枢纽作用的是宗教机构,为氏族提供宗教权威的伦理支持,为社区提供基层治理的司法服务,同时还掌控福利的分配,对社会的控制程度绝非提供信仰服务的一般宗教可比拟,甚至连中世纪的天主教也没有达到过这样的组织强度。在中东,伊斯兰不只是一种宗教,而是整个生活方式。

▲土耳其阻止躲避IS袭击的叙利亚难民入境

问题在于,宗教意识形态的现代化恰恰是最为困难的。欧洲完成工业化进程只用了一百多年,而其宗教的现代化则历经了数个世纪的痛苦历程、付出数百万人的鲜血为代价。以此观之,“原厂包装”的中东伊斯兰社会要寻求普遍的现代化意识当然是很困难的。

事实就是这样,无论是土耳其还是埃及,所谓中东地区的现代化“优等生”不约而同地走了一条自上而下的现代化道路。上层精英借助国家机器中少数现代化部门——通常是军队,强行推行现代化改造。

这种改造很难触及社会基层。即使是现代化力量集中的少数大城市,仍然不能阻止伊斯兰社会传统模式的回潮,甚至可以结合民族主义生长得更为壮硕。这就是中东地区伊斯兰国家的诡异局面——军队坚守世俗主义的现代化进程,而大学等教育机构反而是宗教保守主义激进化的温床。

在这种环境下,现代化始终是少数人的主张,很难得到普遍支持。表面上的强权却是泥足的巨人。伊朗巴列维王朝的失败就是最经典的例子,国王推动土改影响了宗教势力的利益,德黑兰的大学生充当先锋一呼百应,转瞬之间军事强人四面楚歌。

▲两伊战争照片

自上而下的现代化进程脆弱如斯。至于海湾国家,在政治上还停留在前现代的氏族酋长制、政教合一形态,现代工业体系更无从谈起。

现代化的油星浮在了伊斯兰传统社会的浓汤之上,这就是中东的社会现实。如果这种状态出现在边缘地区,只是多了一块被现代社会遗忘的角落。可是,中东位居欧亚大陆要冲,又有着石油这样的战略资源,无法忽略、无从遗忘。

这就是中东作为国际外交的难题所在,你不能不和它打交道,可是它有一套不同的游戏规则。而美国作为二战后的世界一极,一个前所未有的世界帝国,无法回避这个棘手的问题。如何与中东穆斯林世界打交道?意识形态理想与现实利益之间的冲突如何平衡?显然是个难题。(未完待续)

本文由知事 转码显示查看原文