文|中东研究通讯

民调和观察家没有错,勒庞确实进入了法国总统大选的第二轮。两位候选人的最终对阵,法国多数百姓很早就预见到了。

随着5月7号投票日的临近,法国人不得不在喧哗声中冷静下来,再一次打量眼下两套完全不同的治国理念:一套主张‘脱欧’,几乎每一条竞选纲领都和当前国家的政策针锋相对;一套主张‘留欧’,几乎得到所有法国体制内名人的表态拥护。

一、新语境,旧历史

让知识界、舆论界震惊的,是法兰西第五共和国总统选举史上中右翼力量的首次覆没。从政治立场的光谱来看,如果说另一位候选人马克隆确有受到传统左翼社会党的暗中助力和公开祝福,那么经营了四十多年的极右国民阵线之赢得民心,便倒逼人们重新审视法国的极右思潮:

法国极右势力的一路高歌,此时奏响于什么语境?在当代法兰西的思想版图中,极右处于什么位置?2017年的极右面孔,在整个极右阵营中有哪些取舍?

图片来源:salzburg.com

回避这些问题,就是忽略法国思想史上的另一族论调。和中国读者津津乐道的法国1968‘五月风暴’不同,这一族论调少有上街的激进姿态;和吸引了英美文人视线的种种‘后现代’理论迥异,这一族论调孤单得无人过问;和巴黎一系列以法国前中右翼领导人命名的城市地标相比,这一族论调甚至连法国人自己也感到陌生。

可如此小众的异军,却绝非某几个头脑的痴人呓语和故弄玄虚。它关注的议题之恒久、之深刻、之摄魂,恰是极右得势不能说的秘密。

倘若无视法国极右势力的表述,那么也就几乎木讷于20世纪法国史的重要篇什:殖民与去殖民。其实,不管重视、无视,法国和中东北非、乃至整个非洲大陆的关系从来就是政治家们的必答题。一切历史,无非只是当代史。

眼下作最后冲刺的两位总统候选人,都深谙这一点。毕竟,地中海南北端近两百年的过往,是法国治国者必须小心捧起的一份历史遗物。

像候选人踏上阿尔及利亚、黎巴嫩、乍得等国,固然有最迫切的票仓考量,可传递出一系列的讨论恰表明:历史、国家、民族、文明等核心主题,从未缺席过法国政坛各路领导人的视野。

我们接下来会看到,20世纪法国的极右翼在不同历史时期呈现出的明线暗线。理解了这些轮廓,我们才能更好地把握此时此刻的勒庞。

法国学者M.Winock主编的《法国极右翼政治史》

二、20世纪法国极右思潮的明线

20世纪法国极右思潮的明线,其耀眼之处在于:某一理念获得了颇具规模的社会响应。倘若粗略地把‘左’定义为个人的解放,把‘右’定义为对共同体的固守,那么20世纪法国极右的滥觞便要具体定位到19世纪法兰西第三共和时期的内外形势。

刚刚从被普鲁士羞辱回过神来的法国,马上展开了一系列国内改革及对外殖民扩张。法兰西民族自尊心的挫败,急需一场对异族的‘文明教化’来弥补。非洲大陆的整体运程,相当程度上便同步于法国对自身定位的官方表述。

再者,当时欧洲知识界对民族的某些讨论,一步步把对犹太人日积月累的歧视上升到了学究式的论据。本是‘印欧民族’和‘闪米特民族’的语言学假设,后来逐渐引申到民族精神的哲学讨论中:前者禀性自由、充满创意、信奉多神,后者思维固化、循规蹈矩、信奉一神。

具体到法国范围,这种区分还获得了众多学者俨然细致的论证(Gobineau、Renan、Le Bon)。于是,本已不受待见的犹太社群在法国便受到进一步排挤。这种排挤的战场,从巴黎绵延到地中海南岸的阿尔及利亚省,且在德雷福斯事件中达到顶峰。

在这里,我们无意复述这一事件的来龙去脉,也无意回顾当时法国知识分子为犹太军官讨回真相的凛然正气。

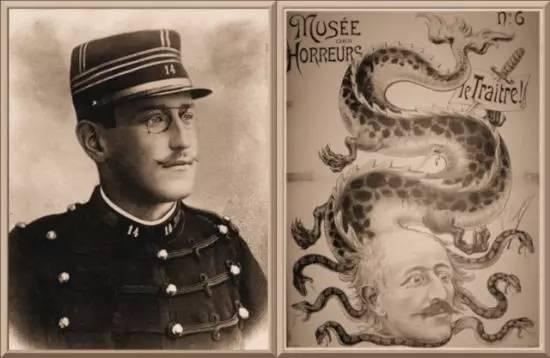

德雷福斯间谍事件是发生在法国一桩真实的轰动性政治丑闻

这一切,中国读者应该不会感到陌生。倒是德雷福斯事件前前后后聒噪的口号及其背后的逻辑,确实让许多分析当代法国政治的观察家感到似曾相识:‘还一个法国人的法国!’、‘要和犹太财团的寡头抗争到底!’、‘犹太社群是“国中之国”!’。

这股反犹情绪的另一面,便是20世纪法国极右思潮的最初面孔:一种自闭、狭隘的民族主义。

本已高涨的反犹情绪,再加上德国这一近邻的强盛,便催生出法国这一波民族主义思潮的三大现实敌人:新教徒、犹太人、兄弟会成员。

成体系的论述(Charles Maurras、Pierre Boutang)和成规模的社会实践(Action française),其开出的药方,便是回到天主教底下的君主制,仿佛只有如此才能凝聚一个强大的法国,才能把之前新教宗教改革、卢梭的启蒙思想、法国大革命对旧制度的摧毁一一纠偏。

今天西方社会几乎已成常识的人民主权、信仰自由、政教分离等价值,在当时却一再遭到质疑,甚至被认为是个人主义盛行、国家无序、社会堕落的根源!按照这个药方,法兰西的身份标识,本该是天主教及其对道德风尚的仲裁;政体形式的根基,不能纯为个体间主动订立的共和契约,而是恢复凌驾于众意之上的明君。

爱法国,等同于爱天主教、爱君主制和反犹三者不同比例的掺和,这在二战时期法国纳粹维希政权中也颇有分量地体现出来。只不过,这里的君主制成了对国家秩序的至高强调,而反犹则激化成了和纳粹德国的同流合污。

勒庞老父当年一再为纳粹翻案的企图,以及他对犹太国际金融资本无缝穿透的痛恨,还有深受部分法国天主教保守势力喜爱的‘法国人优先’的所谓爱国口号,其实都和20世纪上半叶法国这段极右思潮有着藕断丝连的呼应。

法国学者R.Remond的《当代法国右翼》

三、20世纪法国极右思潮的暗线

极右思潮的暗线,没有明线那么高调和不可一世,但也并非与之完全割裂。事实上,从70年代起以小圈子形式活跃于法国的所谓‘新右翼’(Nouvelle droite),也和上述明线中的部分立场相契合,例如对物质主义、个人主义的痛斥,对共同体的强调。

要留意的是,这波暗线的时代背景有了变化:梵蒂冈第二次会议和1968年巴黎的左翼运动,均大大稀释了法国天主教极右思潮的最后一批生力军。

像天主教内部的保守力量,也在强大的左翼开明、进步大潮下后退,纠结于不太有社会蕴涵的教义争论(Marcel Lefebvre)。倒是作为殖民宗主国的法国,50、60年代面临着亚洲和非洲风起云涌的民族独立风潮。因此,种族便是法国极右思潮的新增长点。

是的,对消费社会的批判、对个人主义横行的警惕,对资本主义所塑造出的均质社会面貌、单向度心灵的谴责,难道不正是战后西方左翼的主要议题?

假如法国极右思潮在这些方面看似无甚出彩之处,那么潜伏在它背后的种族主义暗线却耐人寻味:二战后在德国几乎消失殆尽的纳粹种族论,居然在法国嫁接出新品种。新右翼的主将从对印欧民族的人类学研究入手(GRECE),一开始就披上了象牙塔的护身符,将学术意识形态化。

按照这些学者的观点(Jean Haudry、Alain de Benoist),起源于北欧的异教传统要优于来自源于地中海的一神教传统,且这一本为宽容、阳刚的异教思维后来被一神教的狭隘和枯燥所摧毁。

因此,这一品种,便和最保守的天主教势力颇为不同。他们对古代神秘主义挖金心思的阐发,恰是为了区分敌我,排斥他者。其中,心照不宣的便是把矛头指向犹太人和穆斯林,以便在学理上美化二战屠犹的劣迹,以及贬低在70年代开始大量前往法国谋生的穆斯林移民。

放到20世纪西方思想史来看,即使抛开德国种族论诸位理论旗手不论,法国这股新右翼也刻意在某些和纳粹走得很近的德国思想家身上汲取灵感(Ernst Jünger、Carl Schmitt)。

法国学者M.Olender的《无历史的种族》,梳理了近两百年欧洲的种族理论

四、勒庞2017年的主线

有了20世纪法国极右思潮的明线和暗线,我们便可以揣摩2017年法国总统大选极右候选人所处的位置。

乍一看,对勒庞进行一次极右阵营的定位,似乎不太容易。因为,她老父一再隐晦托出的反犹心迹,已经被她多次公开严词断绝;她外甥女搬弄天主教价值来对抗穆斯林移民群体,也不属于她口头出现的高频词汇。

换言之,分别以种族和文化为主打的两大极右势力王牌,均不是如今勒庞吸引法国选民的核心立场。她不厌其烦重申的是:爱国主义和主权。

这个标签,在具体操作上和法兰西第三共和时期狭隘封闭的爱国主义颇为类似。从货币脱欧、重设边界,到严格控制移民、限制企业外迁,再到外交政策上的亲俄,勒庞此时此刻的首要着眼点,既不在种族层面,也不在文化层面,而是在政治层面唤起法国人对国家共同体的热爱,对独立自主的集体拥护。

放到法兰西第五共和国的政治史来看,极右候选人现在的治国理念其实更接近开国元首戴高乐,即在核心领域强调国家权力的介入和调解作用,且不受外力左右。

问题是,勒庞要诉诸的‘全体法国人民’,会否甘愿接受她一整套狭隘爱国论?在紧接下来的法国议会大选中,法国人又会放心把国运交给这个历时四十多年的极右政党吗?勒庞留给我们的问题,法国人很快就会给出答案。

今日主笔 \ 邓皓琛,巴黎第四大学政治哲学博士生

本文由知事 转码显示查看原文