文|中国城市中心

这两天,雄安新区成为各大媒体刷屏的热门话题。作为一个北京非首都功能疏解集中承载地,一座以新发展理念引领的现代新型城区,雄安新区从一诞生就备受关注。那么,何谓首都?《辞海》 解释为“国家最高政权机关所在地,是全国的政治中心”。对于这个定义,中外的认同基本一致。

然而,现代国家常见的一个现象是,首都的政治地位与经济、文化等权力高度重合,由此不可避免地造成了大规模产业集中、大量人口聚集、交通拥堵、环境污染和高房价等问题。怎样通过疏解非首都功能来解决这种状况,是许多国家面临的难题。综观世界多国的做法,我们可以将其概括为三种方式:全新规划、另起炉灶和保守治疗。

我国目前已经有18个国家级新区,但为什么雄安新区能引起如此的瞩目?

一是因为这个新区的规格高。

早在今年2月23日习总书记就参加了讨论新区规划的会议,被称为是“以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事”。

二是出台雄安新区的时机好。

恰好与北京市城市总体规划,以及“房子是用来住的,不是用来炒的”这样中央对房地产市场的总体定调的前后承接节点上。

三是保密工作做得到位。

设立新区设立宣布后的同时,禁止了房地产交易,有效地遏制了房地产投机,可见中央对于房地产泡沫经济的警惕。

四是人事调整及时。

深圳市委原书记、市长许勤调任河北省委委员、常委、副书记,“深圳在经济发展尤其是科技创新和培养创新企业方面的成就有目共睹,许勤也被当地民间评价为最具高科技专业知识的市长。顶层设计者希望将之打造成能够对标深圳经济特区和上海浦东新区的全国意义的新区”,表明雄安新区是一个行动性很强的计划。

京津冀地区城际铁路网规划示意图

回头来看,我们的国家级新区,都是在特定的历史时期承担着特定的历史使命,河北雄安新区主要使命是承担疏解的北京非首都功能。

疏解非首都功能这个话题由来已久,北京市发改委在2015年就制定了《新增产业的禁止和限制目录》,基本确立启动实施疏解“非首都功能”的顶层设计,为北京将做好有序疏解非首都功能的“减法”奠定基础,并计划于2020年将一批企业、教育、医疗等公共服务机构、行政企事业单位有序疏解迁出。

而近日来正在征询公众意见的新一轮北京市城市总体规划,是一个名副其实的“减量规划”。

按照北京城市总体规划,到2030年,北京要基本建成国际一流的和谐宜居之都,治理“大城市病”取得显著成效,首都核心功能更加优化,京津冀区域一体化格局基本形成。到2050年发展成为世界级城市群。而北京的人口规模到2020年控制在2300万人,城乡建设用地规模要削减至2860平方公里;到2030年则进一步削减至2760平方公里。本轮总规,调整城市空间布局,疏解非首都功能,着力解决“大城市病”是重点。

目标明确了,关键在于实现路径,怎么干?

笔者认为,北京的非首都功能疏解应重点考虑两个问题:

一、如果成功“瘦身”是未来北京市的目标,就需要明确哪些是首都功能,哪些是非首都功能?

根据北京市规划院的观点,目前,北京的功能可以划分为首都核心功能和城市发展驱动功能。

首都核心功能是指北京在国家发展大局中承担的最核心职责,主要包括政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的相关功能。首都核心功能的核心部门是指政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心等4大功能中最核心的机关、部门,相关保障、补充部门和衍生部门则包含核心部门的后勤、信息、咨询等服务部门及下属部门,如隶属于中央机关的各类社会团体、行业协会、学会、基金会、行业报刊、杂志、出版社、行业培训招待所等。

城市发展驱动功能则是指首都核心功能之外的其他国家级和区域级功能,如金融商务与经济管理、交通物流、信息服务、医疗服务、旅游服务、工业等功能。城市发展驱动功能的核心部门是指金融商务与经济管理、区域交通物流、信息服务、医疗服务、旅游服务、工业的核心部门,相关保障、补充部门和衍生部门主要包含服务于核心部门的咨询、信息、后台服务部门以及其他一般性服务部门。

未来北京市应“聚焦核心功能,强化关键部门,优化保障部门”,“着眼国际职能,集聚高端要素,疏解一般机构”。

北京城市风光

但这个问题又牵扯出另一个问题?

那就是:

首都功能和首都人口是否应同步疏解?功能与人口相对应,那么哪些是首都人口?哪些是北京市人口?

比如说如果将经济职能作为“非首都”功能,那么:

总部经济怎么集中?是否也需要迁出?

如果总部经济迁出,那么与总部经济对应的金融服务功能是否也需要迁出?

从目前获得的信息来看,需要疏解的包括首都新兴产业的功能、相应的科研教育功能、部分央企的职能性机构、部分行政办公职能。

此前《京津冀协同发展规划纲要》中已明确:

“一般性产业特别是高消耗产业”是坚决退出的;

“金融机构的电子银行、数据中心、呼叫中心等劳动密集的后台服务功能从北京三环以内整体迁出”;

“推动在京部分普通高等本科教育有序整体迁出”;

“优先疏解中央国家机关在北京二环以内非紧密型行政辅助服务功能,包括服务中心、信息中心、行业协会、研究院所、培训机构、学术社团、报社、出版社、杂志社等”。

二、怎么疏解?

分阶段疏解还是强制性疏解?除了强制性疏解,是否还有其它的途径?

现在有个说法是通州疏解的是北京的行政职能,雄安疏解的是首都的职能。

众所周知,对于城市居民来说,教育、医疗资源,以及优质的教育、医疗服务才是这个城市命脉所在,是北京这个大都市的优质资源,如果疏解不涉及这方面功能,或者在新区不增加这方面的投入,城市居民怎么能迁的出去?

这里需要注意的是,已有的教育、医疗机构在新区或者副中心设置分支机构,与本部迁往新区或副中心是不一样的,本部迁出就意味着人的迁出,目前稀缺的不是学校和医院的硬件,而是高素质人才。

而人的迁出取决于健全的、高品质的公共服务,这又形成了一个悖论,为什么要把已经完善的城市中心区迁到百公里以外的新区呢?

关于疏解首都功能,不同发展阶段的国家做出了不同的选择,其中一些或可为中国所借鉴。

1 日本:东京之外建副中心

有一种首都的类型,它深植于一个国家的悠久历史中,除了当仁不让地成为政治中心,在工业化发展过程中有时把经济、社会、文化和科技等领域的领先地位摘入囊中,北京如此,东京、伦敦和巴黎等也是如此。这就不可避免地带来一系列问题。由于迁都别处不现实或者不可行,东京和伦敦的经验是注重规划引导,采取就地疏解城市职能的方式,并取得了缓解效果。

自17世纪开始,东京一直在日本的国家政治生活中具有举足轻重的地位。进入20世纪,经济腾飞使得东京都市圈的人口和经济规模在世界首都圈中首屈一指,也给交通、环境和住房带来很大问题。除了毫不松懈地调整产业结构,控制人口规模,完善公共交通建设外,东京在1958年建立了新宿、池袋和涩谷3个副中心,之后在20世纪八九十年代又建立了上野 (浅草)、大崎、锦糸町(龟户) 和东京临海4个副中心。在每个副中心里,都建有完善的办公、购物和休闲设施,有效分散了东京中心城区的压力。上世纪下半叶,日本在东京城市圈外加大了新城建设力度,如多摩新城、港北新城和千叶新城等。通过5次修订和落实 《首都圈基本规划》,东京建成了“中心区—副中心—周边新城—邻县中心”的多中心多圈层的城市格局。

东京副中心之一的新宿,摩天楼群间可望到富士山。

2 英国:部分政府部门迁出伦敦

建城更加久远的超级都市伦敦,在19世纪就已显现出大腹便便的疲态。为了缓解伦敦城市功能的过分集中,1937年英国成立了“巴罗委员会”负责规划伦敦地区。1946年 《新城法》 通过后,当局在中心城区外围建了8座卫星城。

20世纪60年代起,英国政府掀起了将部分政府部门或下属机构向中心城区外面的小城镇迁移的浪潮,高等院校、大企业总部等纷纷向城外迁移。从这一时期开始,形成了以大伦敦市为核心的“伦敦—伯明翰—利物浦—曼彻斯特城市群”,在避免了伦敦单中心高度集中的同时,还发展出了具有世界影响力的大范围都市经济区。伦敦构建的发达地铁网络和公交系统,多样化的分层次的住房保障体系,也为很多国家提供了借鉴。

俯瞰海德公园。伦敦的绿地建设在世界各国首都中非常突出。

3 澳大利亚:两大城之间搞折中

单一功能型首都突出的是其政治中心职能,首都的其他功能如经济和文化中心等不突出。此类首都常出现在建国历史较短的联邦制国家,譬如澳大利亚的堪培拉、加拿大的渥太华和美国的华盛顿等。在建国之初,这类国家常出现几个大城市争夺建都荣誉的情况,但是出于平衡和妥协策略,最终新都花落别处。

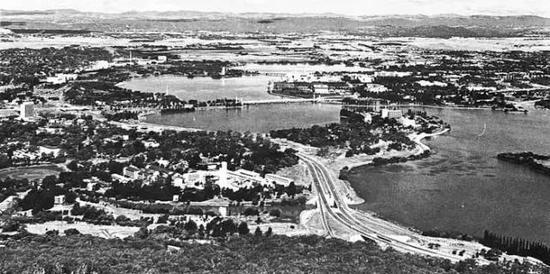

1901年澳大利亚联邦成立后,联邦政府没有选择悉尼和墨尔本两大都会做首都,而是折中地选择了当时的内陆小镇堪培拉。官方在世界范围内征集新都的规划方案,最终美国建筑师格里芬夫妇的方案胜出,1913年开始动工建设,1927年完工。这座全新规划的年轻城市设计优雅,满眼绿色,遍布全城的建筑以国家和政府办公机构为主,联邦政府是城市最大的雇主。时至今日,堪培拉人口35万多人(2011年普查数据),充分体现了其政治中心的定位。

美国建国之初在选择首都时也面临类似争执,决策者们1791年最终决定在波托马克河北岸划出一块菱形区域建设新首都。

澳大利亚首都堪培拉建都初期,显得比较冷清。

4 尼日利亚:锡矿场变身新首都

承平日久的现代国家要解决令人头疼的首都“大城市病”,也有其他路可走,那就是另起炉灶——迁都。首都是大而全的“全国政治、经济和文化中心”的国家中,不乏因为首都染上“大城市病”而被迫迁都者。尽管迁都不易,20世纪后半期仍有一些国家进行了迁都或准备迁都。数据显示,1950年到2000年间,全世界已完成迁都项目的国家有13个。下面介绍5个有代表性的迁都案例。

西非国家尼日利亚,是非洲第一人口大国,现总人口达1.73亿。独立之初的首都是最大城市拉各斯,人口拥挤不堪。因为种族、宗教和人口问题,该国领导人1979年宣布迁都国家地理中心的阿布贾。阿布贾原是锡矿场,日本著名建筑师丹下健三负责设计了新都的建设方案。因为战乱和政变多发,20世纪90年代初新都的建设才告一段落。此后,阿布贾人口高速增长,目前已经突破了100万人,以后是否会成为第二个拉各斯亦未可知。

尼日利亚新都阿布贾远眺,当地鲜有高层建筑。

5 缅甸:雷厉风行突然迁都

比起尼日利亚的迁延时日,缅甸的迁都方案执行得雷厉风行。2005年缅甸军政府突然下令,将多个政府部门撤离最大城市仰光,迁往中部山区只有10万常住人口的小城市彬马那,次年将新首都命名为内比都。当局给出的迁都理由是“为了更好地治理国家”,虽然看起来迁都事出仓促,但有媒体报道军政府已经筹划在先,有过一定准备。当时任美国总统的小布什把缅甸列入“暴政前哨”国家名单后,军政府加快了行动,最终实现迁都。

缅甸新都内比都的政府机构建筑,图中绿树尚未长高,显然刚种植不久。

6 巴西:新都成世界文化遗产

巴西新都巴西利亚,堪称各国中迁都计划执行最为完美的典范城市。1956年,巴西政府选好中部荒原上的小城巴西利亚作为新都,经过4年的建设,1960年政府告别了作为国都近200年的里约热内卢,迁入巴西利亚。巴西利亚带动了巴西中部的开发,周密的规划和用心的建设,使这座平地而起的新都在全球城市中独树一帜,因为行政职能定位明确,城市建筑限高,满眼绿色,城市规模得到了较严格的控制。巴西利亚在1987年被列入联合国世界文化遗产名录,这是世界上最年轻的文化遗产,该城市也是全世界20世纪以后建立的城市中最大的一座。

巴西利亚城市南部地区鸟瞰图

7 哈萨克斯坦:新都人口少一半

哈萨克斯坦的旧都阿拉木图是中亚最大的城市,离边境很近而且处在地震带上,不符合安全需要。更突出的问题是,作为首都发展了60多年,人口激增、环境恶化问题非常突出,发展余地太小。哈萨克斯坦1994年7月通过了迁都到阿克莫拉的决议,随后开展了大规模的改建和扩建工程,1997年12月迁往新都。次年阿克莫拉被更名为阿斯塔纳,成为哈萨克斯坦的单纯政治中心,新都人口比旧都阿拉木图少了将近一半。这次迁都成功地实现了将政治职能从不堪重负的旧都身上剥离下来的目标,阿拉木图仍然占据着哈萨克斯坦最大的经济和文化中心地位。

哈萨克斯坦新都阿斯塔纳是一座单纯的政治中心。

8 韩国:乔迁新都不太顺

随着上世纪90年代韩国经济的飞速发展,首尔周围的首都圈聚集了全国约半数的人口和一半以上的经济产值,造成了过分集中的“一头沉”现象。加上首尔距离朝韩军事分界线 (三八线)只有40公里,朝鲜方面曾威胁韩国,要“让首尔变成一片火海”。卢武铉当选韩国总统后,便着手筹划建设新的国家政治中心,经过对4个备选地点综合评价,燕岐郡与公州市一带因为具备水资源、交通和开发用地等方面的优势,受到青睐。2003年,韩国新都“世宗市”开始建设,但并不顺利,来自朝野的纠缠和政治角力使得迁都计划执行得一波三折。最终,新行政首都世宗市2012年7月1日正式成立,当年9月起30多个政府部门和上万名公务员迁到世宗市,而总统府、国会、国防部和外交部等部门仍留在首尔。这种政治职能的不完全迁移至今仍引起争议,因为政府被一分为二后,公务员们往返首尔需要两小时,被指拖慢行政效率。

从低山脊瞭望台远看韩国世宗市政府办公楼

与韩国世宗市有些相似的例子是马来西亚的布城。作为国家的经济和文化中心,吉隆坡是国会和国家元首官邸所在地,但该国联邦政府的行政中心和联邦法院,早在1999年就迁往了风光旖旎的布城。

本文由知事 转码显示查看原文