文|冰川思享库

尊严与苦难并存,这就是阿根廷。

三月的一个周六,布宜诺斯艾利斯已经开始进入早秋。早上九点,在港区,欢度周末派对的人们才散去不久,城市还在沉睡当中。偌大的草地和公园里,静悄悄的,没有什么声息,街上只偶尔有健身或遛狗的人穿过。我则保持中国人的作息习惯,早起。

▲布宜诺斯艾利斯

和平时周末不同,今天来到了公司,参加一个活动,为贫困家庭儿童准备上学的书包。活动内容很简单,公司里已经堆着之前准备好的书包和学习用品,部分是公司员工捐的,部分是用捐款新买的。我们只需要将学习用品分别装进书包即可,随后它们将被送到贫困地区学校的儿童手里。

今天来了三十多人,见到了同一个部门的迭戈,带着老婆和两个孩子同来。迭戈是公司的中层管理人员,每年都会在夏冬两季带着家人去美国或欧洲度假,毫无疑问属于阿根廷的精英阶层。

就像大多数的阿根廷人那样,这老兄骄傲自负,自我感觉很好,平时并不太容易接近。今天也来参加貌似这么初级水平的活动,颇让我有些意外。他说,两个孩子快到上学的年龄了,让他们来了解一下阿根廷还有很多需要帮助的孩子。

活动是公司的自愿者协会组织的,邮件发到信箱里,自愿报名参加。这样类似的活动公司不定期举办,有时是食物银行活动,即将捐赠的食物包装好,送给需要的家庭。

▲阿根廷贫民窟的“免费食堂”

平时公司每个楼层里都放置捐物箱,每个月有不同的主题,有时是衣物,有时是玩具,员工带来后,公司安排收拾好后送出去。公司年末举办员工派对,每个参加活动的人都会被提示可以自愿带一包奶粉,公司集中后送给需要的人们。

阿根廷人的怜悯友善之心显而易见,同时说明,贫穷的幽灵也一直如影随形。

布宜诺斯艾利斯市,百年前就有了“南美的巴黎”的美誉。满城的欧式建筑典雅优美,上流街区雷科莱塔满是各类博物馆及各国使馆,巴勒莫区遍布着超大规模的绿地公园、美丽的玫瑰园,游人如织。

号称是全球最宽广的大街——七九大道上高耸着城市的标志方尖碑,附近是传统的剧院区。生活气息浓郁,夜生活丰富多彩,这就是布宜诺斯艾利斯给人们留下的深刻印象。

但熟悉的人们都知道,布市还有它的另一面。整个城市约二百平方公里,居住人口近三百万,被里瓦达韦亚大道分为北、南两个截然不同的区域。

北部满是整洁漂亮的高大建筑、文化设施、上流社区;南边则是蓝领阶层的居住区,包括很多被遗忘的角落,房屋衰败,交通设施破旧,失业率高企,流浪汉到处可见。

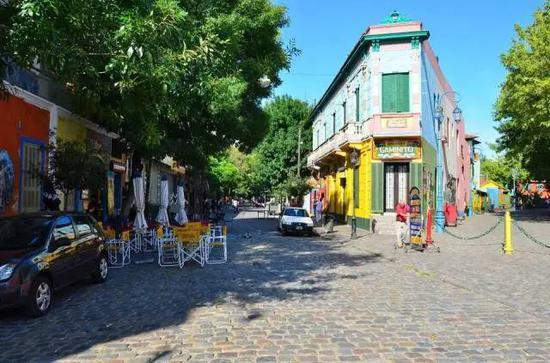

▲博卡区

博卡区,以色彩斑斓的房屋、曲折迷人的街道和探戈的发源地而著称。在这里,特别是午后,每日都可以见到旅游大巴拉着大批的游客前来观光。下得大巴,游客们纷纷留影,为缤纷的景色赞叹,兴致高的还和招揽生意的探戈艺人摆个Pose来个合影。

但是,每个游客来到之前,都会被导游再三关照,只可在主要马路上行走,切不可自行穿梭到小巷,否则安全不保。因为这里,也是著名的贫民区,坐落于南部的河口。景区外两个街区,就是贫民窟。

在布市,北、南区域的差异之大,就像我们常说的地球上南北半球经济发展差距巨大一样。布市有20万贫困人口,70%居住在南部。2016年6月,布市失业率为10.5%,北部6.1%,南部则达13%,几乎是北部的两倍。

教育资源的差距更加巨大。据统计,北部有1168座公立学校,1025座私立学校,而南部的公立学校数目虽然与北部接近,有1045座,私立学校却只有505个。当人们坐在富人、别墅云集的努涅兹和圣伊西德罗区的露天餐馆聊天吃饭喝咖啡享受休闲时光时,博卡区的人们正在为年久失修的房屋和糟糕的卫生条件而发愁。

▲阿根廷贫民窟

2016年9月28日,阿根廷国家统计与人口普查研究所(INDEC)发布报告,全国贫困人口总数上升到了总人口的32.2%,即1300万人口,350万个家庭,其中170万为特困人口。报告还显示,不同年龄段的贫困程度差距巨大。

14岁以下儿童中47.4%处于贫困线以下,远高于全国平均水平;15-29岁青年人中有38.6%每天为了生计而挣扎;30-64岁以及65岁以上老年人中的比例分别为27.5%和8.1%,受冲击程度较轻。有这么多的年轻人和孩子处于贫困状态,人们都纷纷对国家的未来忧心忡忡。

2017年3月9日,阿根廷天主教大学UCA社会债务研究部公布研究数据说,在2016年的前三个季度里,阿根廷又有150万人跌入贫困线,赤贫线以下新增了60万人。根据INDEC的标准,一对夫妻带两个6到8岁的孩子的传统家庭,如果月收入低于13155.83比索,就是贫困家庭,低于5458.86比索则陷入赤贫。

▲贫民窟里的幼儿园

UCA将其研究贫困称之为结构性贫困,不同于传统方法只限于收入,还引入了多维度因素,包括食品安全、健康保护、获取基本服务设施的渠道、教育、合适的居所、正常的工作等。

根据其发布信息,贫困家庭中,32.2%的家庭食品不足,处于饥饿境况,39.4%没有适当的健康医疗服务,46.7%缺少教育通道,近十分之四是因为没有正常的工作。

看得出来,这里对于贫困的界定,不只是能不能吃饱肚子那么简单,还包括了综合服务和发展。

最近看到两个排名,很能说明些问题。联合国开发计划署每年发布人类发展指数HDI,是根据人均国民收入、预期寿命及教育情况要素综合计算得出的指标,主要评价一个国家的人民健康和生活的尊严程度。

▲2016年公布的HDI排行榜中,阿根廷的全球排名为45

2016年公布的排名中,挪威、澳大利亚和瑞士继续排在前三,中国排在第91位,号称已经跻身高人类发展组。阿根廷在南美排名第一,全球第45位。诚然,阿根廷人均GDP超过1.3万美元,排名全球第54。1905年就颁布了《扫盲法令》,文盲率仅3.68%。公立教育、医疗保险全民免费,HDI自然低不了。

而美国Johns Hopkins大学按照国家的通胀率、失业率、物价指数综合统计各国的苦难指数。2016年阿根廷仅次于委内瑞拉,获得世界亚军。巴西排名第三,拉美的难兄难弟们,手拉手肩并肩地站在一起。尊严与苦难并存,这就是阿根廷。

自上世纪80年代起,贫困问题一直困扰着阿根廷。原因相当复杂,但显而易见,贫困不是总量问题,是结构问题、分配问题。特别突出的年份在1983、1987、1994和2009年,近来更是愈演愈烈。

但普遍认为不在于救助补贴缺失,金融危机、货币贬值及通胀才是主要影响因素。比索连年贬值后引起的天量通货膨胀,商业投资萎缩,企业主削减岗位以及雇工时间,老百姓实际收入无法覆盖通胀上涨。

2016年8月,INDEC发布就业调查情况,阿根廷失业率为9.3%,其中29岁以下年轻人的失业率达到18.9%。从31个最大城市的调查数据还显示,11.2%的人存在未充分就业现象。他们中三分之二的人在找工作,希望工作更长时间或获得更好的报酬,另外三分之一已经放弃了这些想法,觉得是没有希望的。

▲阿根廷遭受高失业率

阿根廷的非正式就业现象严重,14岁以上人群中有33.4%的比例未从事合法登记注册的工作,他们的收入增长、医疗、养老以及稳定性都是得不到保证的。

通胀和失业严重影响了人们的生活质量,消费能力不断下降,消费习惯也不得不调整。据统计,2016年的儿童节期间,阿根廷人玩具消费平均每单300比索,较2015年低100比索。最为重要的圣诞节日,人们购买礼物的消费每单仅200-250比索(折合约100元人民币)。

消费者停止购买大件商品和大额家庭开支,家用电器、修缮房屋,消费者的消费习惯发生了很大改变,比如不再盲目地购买商品,更多的人在超市促销的时候购买商品,对品牌的忠诚度降低,看到以前钟爱的品牌价格上涨后,会选择购买价格低廉的其他品牌的同类商品。

电费大幅上涨后,店铺中用来存放冷冻食品的冰箱和冰柜数量明显减少。除了冰淇淋是单独放在冰柜之中,其他冷饮和奶制品已经共处一处,以节省用电。

▲费尔南德斯

很有搞笑天赋的克里斯蒂娜政府时期的内阁首席部长费尔南德斯曾经于2015年宣称,德国的贫困率要比阿根廷高一些,因为当时阿根廷政府宣布的贫困率仅为4.7%。

马克里上台后,对前任政府公布的所有数据都嗤之以鼻。他认为只有INDEC2016年9月公布的贫困数据是真实反映阿根廷社会当前情况,也是本届政府继承的社会现状——就像特朗普说“我继承的是一个烂摊子”。

马克里说本届政府干的每一件事都是想要多创造就业(特朗普好像也这么说),将贫困率消灭至零。但是他也承认,要在四年任期内达到这一目标是不现实的。

新任财政部长杜约夫认为,主要挑战是要在国内创造一个可以增长的、创造就业机会和消除贫困的宏观经济环境,财政政策将发挥重要作用。阿根廷要是能以稳定的速度增长20年,就有望成为一个发达的没有贫穷的国家(这件事情在阿根廷已经一百年没有发生了)。

▲马克里

所以马克里执政后主要干的就是对外开放,吸引投资,降低劳动就业成本,取消或降低补贴,以削减财政赤字,降低通货膨胀。

这自然要动到不少人的奶酪,加上大环境的影响,第一年下来,经济尚未复苏,GDP还在下降,失业率和贫困率居高不下,阶段性的矛盾反而有所激化。

以工会为代表的中下阶层认为,马克里代表的商业精英阶层走的是完全错误的道路,都是为了自身的利益。

2016年,布市发生了644起抗议封路事件,阿根廷全国则发生了近6500起。2017年1月阿根廷全国就发生了198次抗议示威活动,平均每天9次。

▲2016年4月发生的抗议

2017年10月,阿根廷将举行中期选举。年初开始,工会活动明显活跃,且更加强势,俨然一副撸起袖子大干一场的味道。最近进入传统的薪资谈判阶段,全国劳工联合会CGT与政府之间的冲突愈演愈烈。3月初,布省政府与教师工会谈判破裂,布省教师大罢工,新学期开学第一周,900万学生无课可上。

3月7日,CGT举行游行示威,全国30多万人参加,要求政府终止进口开放政策,不再为工资上涨设限,提高国家公务人员薪资并立即停止裁员。工会发言人指出,马克里政府执政15个月,阿根廷丧失了近50个工作岗位,还有20万人被停职。仅在首都和布省,已有两万五千家工厂倒闭,一万四千个商铺关门。

3月13日是阿根廷籍教皇方济各任职四周年,此前一周正值“三八”节,布市妇女大游行,冲击阿根廷国家大教堂,纵火闹事。

阿根廷民众的两极分化,社会阶层的对立历史悠久,要追溯到上世纪四十年代。经历了大萧条和二战后,单一依靠农产品出口的阿根廷经济一蹶不振。

▲庇隆

在民众的激愤情绪中,庇隆于1946年上台,开始大力发展国家资本主义,将一批外国公司收归国有。顺应民意,成立全国劳工总联合会,颁布法令,强化工会力量,推行劳资谈判、退休制度、有薪假期、失业补贴等、冻结房租和地租等。

慷慨的分配政策在普罗大众中深得民心,但是却伤害了企业家和资本的积极性。庇隆主义政策引起了阿根廷社会的分裂。

自此之后,一方是支持庇隆主义的民众主义,另一个是反对庇隆政策的精英官僚主义。阿根廷社会充斥着上述两种倾向之间的抉择,非此即彼,势不两立。政治、经济就在此漩涡中不断挣扎,无法自拔。

马克里总统的父亲在儿子执政一周年之际接受媒体采访,他对马克里第一年的表现打了5分,并且建议儿子的政府应该纳入一些庇隆主义者,“这个国家,应该大家一起努力推动。如果是我,会纳入他们”。作为一个浸淫商界几十年的过来人,也许真是一语道破天机。

本文由知事 转码显示查看原文