文|周说

(美国洛杉矶,记者张娟)潘文(John Pomfret),《华盛顿邮报》前驻京首席记者。他曾是第一批到中国大陆学习的美国大学生。在南京大学,也就是当时唯一一所让外国学生和本国学生同住的重点大学,潘文和七名中国学生合住一个宿舍。他的第一本著作《中国教训:五位同学及新中国的故事》就是基于这群同学的故事。

潘文(John Pomfret)

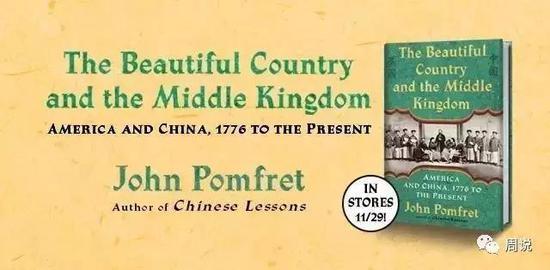

最近,潘文出了第二本著作《美国与中国——1776至今》(The Beautiful Country and the Middle Kingdom: America and China, 1776 to the Present)一书,讲述了两个国家从1776年到现在的交流历史。钝角网在美国对潘文就此书进行了采访。潘文用中文回答了几个问题,并授权钝角网翻译发表该书的序言。

1、通过写这本书,您希望传递什么信息呢?

我觉得讲中美关系的故事很重要,是个非常值得讲的故事。美国人应该承认华人对美国发展做了大量的贡献。反过来中国人应该认识到美国人与美国为了中国的现代化也做出了大量的贡献。这种认识对两国关系的发展非常重要。

2、您书中一个比较新颖的观点是提出19世纪末20世纪初来华的传教士对于中国的发展起到了正面作用。这些正面作用主要体现在哪些方面呢?

很多历史学家带有一种偏见看传教士。把他们当作“文化帝国主义”的表现。我觉得这种看法过于简单。当然美国传教士有他们傲慢的一面,但是于此同时,我们都应该承认他们把现代教育方式,包括医学,法律,科学,历史,人类学,经济学,等等带到中国来。

3、您书中提到美国民众对华的兴趣和态度都有所下降。什么原因导致这样的结果呢?

以前中国很新鲜了。现在对美国人来说它不新鲜了。同时中国环境包括空气等等不是特别好。再加上美国人以前以为中国只不过有“骆驼祥子”加稻田那样的生活。美国游客觉得那种落后的东西很有吸引力。但是现在他们发现中国的一些城市比美国还发达。

1972年,在尼克松总统历史性的中国之行期间,尼克松总统在杭州与一个小女孩聊天,中国总理周恩来握住了女孩的手

4、 19世纪,美国存在很多针对华人的种族歧视。但这并没有阻挡中国人赴美的步伐。如今,虽然两国政府时常有争执,但是两国间的民间交往仍旧非常旺盛。美国对于中国民众来说显然很有吸引力。您觉得19世纪的吸引力和如今的吸引力有什么区别吗?

19世纪华人去美国的时期比较有趣。尽管美国一些老百姓欺负来美的华人,跟别的地方相比(比如澳大利亚还有东南亚),华人在美国的生活仍旧稍微好一些。

以前华人喜欢美国社会经济上的机会。比如你好好工作,就可以赚很多钱。对很多华人来说美国确实是“一块充满机遇的土地”。而1973到90年代,对于中国人来说,美国等于现代。中国作家、诗人到美国来的时候,往往被美国现代的东西迷住了。有人说美国社会开车,中国社会走路。后来在中国也变得很发达的时候,中国人开始觉得美国变化太慢,美国社会比中国社会反应迟钝。但是,与此同时,有些中国人还是羡慕美国的社会道德(不包括犯罪率在内),社会信仰,公民社会的现象。

夏伟、潘文(中)和易明探讨美中关系发展史,预言中国政府将大胆试探美国新一届政府

5、您是一位中国问题专家,娶了一位中国太太。在研究中国这么深入之后,您觉得两个国家的文化有什么根本不同吗?

还好,都是人。其实我觉得中国人与美国人想要的东西非常像。两个社会的福利制度不是特别好(反正没有欧洲那么好)。因为两个社会都意识到,要是你想促进发展,促进创新的话,太好的福利会产生懒惰。

本文由知事 转码显示查看原文