文|中东研究通讯

自2011年以来,埃及经历了两次革命,先后推翻两任总统。然而,在现任总统塞西的领导下,此刻的埃及却依然笼罩在后革命时代的失落中,内政、经济、人权、外交无一不潜藏着危机。五年多过去了,埃及的革命似乎并未推动成功的社会变革,而只是剥去所有的幻象,让埃及看清了自身。尽管如此,谈论埃及社会的崩盘还为时尚早,正如何伟所说。此篇为何伟发表于《纽约客》的文章《失落的埃及革命》完结篇,此前文章请点击(上、中、下)。

一直以来,塞西都成功的把自己置于激进伊斯兰和恐怖主义的对立面,然而他的反对者们断言这种对激进伊斯兰分子的镇压反而会把更多人推向反面,产生更多的激进分子。但也许他们都说错了,因为无从证明现今的反对浪潮和上个世纪八九十年代的那种大范围的暴力宗教反抗活动有什么相同之处。南希·奥凯尔是研究分析恐怖主义的非政府组织的负责人,她告诉我埃及之前的激进伊斯兰活动是高度宗教化的,‘他们的行动和想要解决的问题与文化传统相关,’南希说,‘比如他们会往没有遮面的妇女脸上泼硫酸。’那时的激进宗教分子经常袭击酒店和夜总会这些售卖酒精的地方,外国人则是他们攻击的首要目标。

塞西的支持者

相比之下,现今的激进伊斯兰运动很少将目标瞄准外国人和游客,之前发生的意在反对俄罗斯的叙利亚政策而导致的西奈空难除外。亚历山大科普特正教会遭到过几次袭击,包括最近的一次造成二十多位朝拜者身亡的开罗主教堂爆炸袭击事件,但埃及警察、军队或者其他能够代表国家权力的机构和人员才是多数恐怖分子的目标。南希告诉我,如今塞西反对势力的所作所为看起来像是激进伊斯兰的方式,实则关注点集中在政治而非宗教或文化上。他们发表声明反对塞西的政治举措,比如此次的红海岛屿主权事件,这些跟伊斯兰宗教并不相关。南希说:‘反对者们如今传达出来的信息接近政治化,他们看起来更像一个政治团体。’

近几年埃及的上层社会并不像三十年前一样暴力激进,彼时这个阶层曾是滋生激进伊斯兰分子的温床。如南希所说,如今在西奈半岛作乱的恐怖分子只有五百到一千人。哈桑是南希手下ISIS的研究员,他告诉我加入ISIS在叙利亚和伊拉克的战斗的埃及人有大约六百个,少于加入ISIS圣战的德国人,更是远远少于突尼斯人,而且一个埃及人加入ISIS的可能性只有比利时人的1/6。

‘埃及人不大可能会认同恐怖组织,因为他们看得更清楚,了解的更深入。’哈桑的解释是,ISIS从其他国家招募到的成员大多受过良好教育并且老于世故,但他们根本不懂伊斯兰,所以才会被蛊惑。与他们不同,埃及人对激进伊斯兰的观点和宣传更有免疫力,他们长期生活在激进伊斯兰运动之下,近年来穆兄会的所作所为和权力的起落更是让他们看清了激进伊斯兰的真面目。对于支持塞西政变的埃及人来说,穆兄会的失败可被看做伊斯兰在政治上的失败。‘我们觉得激进伊斯兰分子是被警察镇压了,而实际上他们也是在政治上被挫败了。’一位欧洲外交官对我说,‘我想,这种政治上的挫败恐怕比我们所能意识到的更甚。’

穆兄会支持者

在埃及,那些受过良好教育并老于世故的人,不仅不会像在其他国家一样被纳为ISIS成员,反而会认为ISIS是美国扶持的用来瓦解中东稳定的工具。因此ISIS精心制作的用来宣扬自己伊斯兰属性的视频对他们根本不起作用,在他们眼里,ISIS代表的是美国,而非伊斯兰。还有曾在埃及政治革命的头几年扮演过重要角色的清真寺如今也变得不那么重要了。

塞西制定了严格的政策,不允许萨拉菲派或其他激进伊斯兰分子在清真寺里布道。每周五的布道必须遵循官方制定的标准,‘意在建设的伊斯兰教’和‘国民产值与贸易’是今年有过的主题,还有其他如节约水电等。谢赫萨义德是在开罗艾因夏姆斯大学主持学生布道活动的伊玛目(学生宿舍区一般会设置祷告室,此处伊玛目是指负责学生礼拜或为他们答疑解惑的神职人员——小编注),他告诉我在以节电为主题进行宣讲布道期间,他曾宣布学校将停用三十个天花板电风扇中的一半。在艾因夏姆斯大学这样做令人难以置信,因为这是一所曾在几年前产生过几千个想要改变国家面貌的学生示威者的学校。

在2013年埃及警方为镇压反对者而进行的广场屠杀后,我曾在开罗周边二十多个清真寺采访过他们的伊玛目和前去朝拜的信徒,那时他们中只有少数坚定的反对政变。今年春天,我又回访了他们,他们的观点虽然没变,却不愿意被卷入政治活动,因为他们觉得没意义,这些人的观点和支持民主的塞西的反对者们截然不同,后者更相信在如今的政治气候里潜藏着危机。除了政治,伊斯兰还可以有其他关注点,现在伊玛目们把目光放在了社群关系和民众生活上。

‘身处萧条的经济和贫穷中,许多人所想的仅仅是生存下去而已。’谢赫艾哈迈德告诉我,他是开罗阿齐兹·贝拉清真寺的伊玛目,这座清真寺因聚集众多萨拉菲派信徒而为人所知。谢赫艾哈迈德在2013年的时候处于政府的压力之下,我听说他曾在一场布道中明确表示抗议,不过今年他看起来轻松平静了许多。在一场周五进行的布道中,他告诉信众们:‘如果快乐源自于权力,那么做一个传道者也可以很快乐。’

塞西政府反对者Hamdeen Sabahi

2013年,我见过的两位最坚定的反对塞西的伊玛目都被罢除了职位,但在之后的几年里,他们都在贿赂过官方后得到了新的职位。这让我很吃惊,现在的人权保护运动分子们不可能这么轻易就能摆脱政治麻烦。伊玛目们告诉我不管是他们的密友还是同事都没有被投入监狱,但是那些政治运动参与者的境况却恰恰相反。对于伊玛目们来说,与政治运动保持一定距离似乎更容易一些,‘经济的萧条会带来下一波对变革的呼吁,’他们中的一位告诉我,‘是饥饿让人们走上街头。’我问他这是不是意味着反对塞西的伊玛目们将不会领导将来的抗议活动,他点点头,‘他们不会挑起这些抗议,但会在发生后参与其中。’

今年,塞西有几次在公共讲话中道出了国家的实情,以前他是不会这么做的。‘好好看看你们的国家,’他在五月份一次电视讲话中说,‘他只是看起来像一个国家,却不是一个真正的国家。’解放广场民主革命五年后,埃及最大的成就不是成功的改革,而是看清了自身的真面目。所有幻象的外衣都被剥离,埃及原来只是个被一个不是真正政治家的男人领导着的,没有正式政治组织的国家。

尽管埃及存在着严峻的问题,但谈论这个社会整体崩盘的可能性还为时尚早。首先,不同于叙利亚和伊拉克,埃及有着强大的统一和团结意识,毕竟它是这个世界上最古老的国家之一。此外,不管埃及人经历过怎样的动荡,激进伊斯兰如今对埃及人的吸引力极其有限。有分析指出穆巴拉克在他执政期间军人思维和手腕在逐渐消减,也许随着时间的推移塞西也会这样,毕竟他没有腐败这样的负面信息缠身。

即使是塞西最激烈的批评者也害怕他的离任,‘我想,不管塞西是不是最好的总统,除了他我们找不到另一个继任者。’安瓦尔·萨达特告诉我:‘革命的代价太过沉重,埃及经不起第三次革命了。’一位欧洲外交官认为塞西可以轻易瓦解任何反对他的运动,就像埃尔多安扼杀不久前刚发生的土耳其政变一样,‘他可以与民众通话,说‘我可以保证国家的安定’,’这位外交官说,‘政变就会宣告失败。’美国政府也会倾向于支持塞西,他是特朗普赢得大选后第一个打电话表示祝贺的外国领导人。

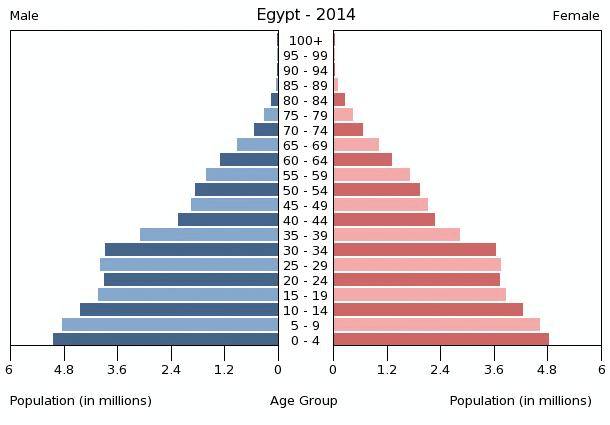

‘如果塞西现在离任,来自军方的人将会控制这个国家。’霍萨姆·卡里勒告诉我。他希望塞西可以连任两届总统,在八年两个任期后能从平民中推举出另一位领袖,对于一个因走上街头打算参与示威活动而差点被投入监狱的年轻人来说,这个愿望再朴素不过了。但是今日总是难以预料明日之事,其中的曲折不得而知。三十岁以下的年轻人在埃及有超过五千万,这个国家曾经历过的革命在他们心里会投下怎样的影子,他们会怎样对待未来可能的革命,我们很难想象。

2014年埃及人口分布情况

五月时,霍萨姆辞去了自己记者的工作,因为他对于巴克尔为了陪伴他而要遭受牢狱之灾感到愧疚和沮丧。他一直在关注巴克尔的法庭听证会,并且试图安抚巴克尔的寡居母亲。但是六月初,就在进入斋月前的日子,巴克尔和其他三十二名被告一起被出乎意料的宣判无罪释放。就在巴克尔出狱的当晚,我和他在市中心的一家咖啡馆见了面。他看起来疲惫瘦削,但他说自己很幸运,并没有像别人一样受到折磨。他说一些看守被应征入伍不久,他们看到自己的同龄人在监狱里的遭遇都落泪了。

在这样一个由非政治家领导的不像国家的国家里,巴克尔这样的人看起来跟热衷于政治活动的人不搭边。他从来没有加入任何一个政治组织,更没有过对它们的宣誓或承诺,事实上,在被逮捕的当天,他甚至都没有说过一句话。他的审讯像是一场由怀疑、恐惧和困惑导演的闹剧。每次走进为埃及不成熟的民主而设置的投票站时,他都会故意弄坏自己的选票,然而他却作为政治犯被关押了六个星期之久。这样的经历看起来毫无意义,可是当我问他从其中学到了什么时,他清楚的回答却令我吃惊:

‘我现在知道,即使我有最基本的权利,而且它就在我的手中,我想要运用它依然需要付出代价,和其他付出了同样代价的人一样。’他用力的从烟盒里拽出一根卡莱利亚烟,笑了——没有第二个人能在抽烟时露出同这个年轻人一样快乐的笑容,而他刚刚在斋月第一天解除禁食的当晚走出监狱。他说:‘这个经历还让我看到,恐惧一直存在于压迫者心里,其实他们从来都没能摆脱掉它。’

参考文献

Peter, Hessler。 Egypt’s failed revolution, Newyorker, January 2, 2017

今日主笔 \ 张慧聪

本文由知事 转码显示查看原文