文|大公网

原标题:著名华裔建筑大师贝聿铭逝世:“我仍然觉得自己是中国人”

来源:大公网

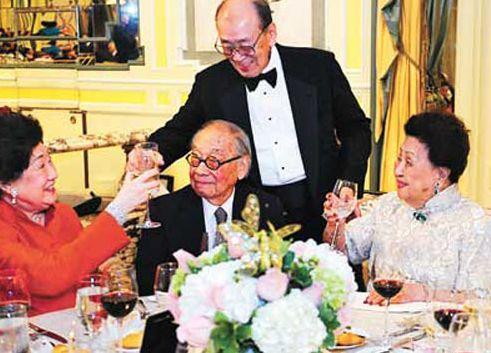

被誉为“现代主义建筑的最后大师”、著名华裔建筑师贝聿铭周三(15日)晚上逝世,享年102岁。贝聿铭的儿子贝建中向美国传媒透露上述消息。

贝聿铭1917年4月26日出生于广州,父亲贝祖贻曾任民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一,生母庄氏则是清朝国子监祭酒后人。贝聿铭与妻子卢淑华育有三子一女,其中贝建中与贝礼中均是美国著名建筑师。

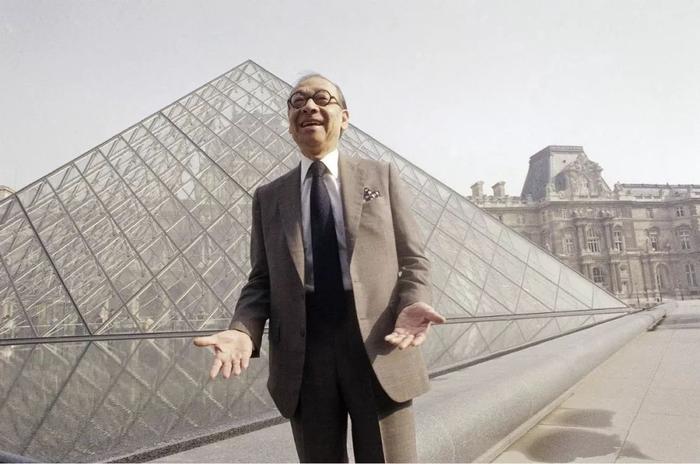

贝聿铭的作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品包括美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫的玻璃金字塔、香港中国银行大厦等。

贝聿铭一生获奖无数,1983年获颁有建筑界诺贝尔奖之称的“普立兹建筑奖”,2016年,贝聿铭在亚洲协会主办的第三届“创变者”颁奖礼上,他以99岁之龄获颁终身成就奖。

贝聿铭与其代表作巴黎罗浮宫(美联社资料图)

“节节高升” 匠心独具打造中银大厦

大师远去,却早已为香港的天际线,留下了一道活泼的几何图形风景——中银大厦,成为香港风采依然的标志性建筑。

祖籍苏州生于广州的贝聿铭与香港甚有渊源,不但早年在香港生活,于中环拔地而起成为香港地标之一的中银大厦,正是出自其手笔。

1918年,贝父为逃避政争,举家移居香港,设立中国银行香港分行,出任总经理,贝聿铭的弟妹皆在香港出生,而贝聿铭亦在香港度过童年,小学时曾入读圣保罗书院。

位于花园道1号的中银大厦原址为美利楼,这幢中银香港总部于1985年4月18日动土兴建,1989年竣工,1990年5月17日正式启用。

由玻璃幕墙与铝合金构成的大厦,贝聿铭的设计灵感源自竹子的“节节高升”,象征着力量、生机、茁壮和锐意进取的精神。建筑特点是将中国的传统建筑意念和现代的先进建筑科技结合起来,大厦由4个不同高度结晶体般的三角柱身组成,呈多面棱形,好比璀璨生辉的水晶体,在阳光照射下呈现出不同色彩。

贝聿铭的得意之作香港中银大厦(中通社资料图)

作品遍全球 罗浮宫玻璃金字塔曾惹争议

贝聿铭被誉为上世纪最杰出的建筑大师,作品遍布全球,其中最为港人熟悉的,要数罗浮宫金字塔。

上世纪80年代初,时任法国总统米特朗(François Mitterrand)委任贝聿铭为罗浮宫设计玻璃金字塔入口。米特朗宣称这是他执政14年最大成就之一,但初时有人狠批金字塔现代时尚的风格,完全和罗浮宫格格不入。

不过,金字塔后来渐渐为人所接受,有人认为它融合艺术与科技,将天然光引入室内,跟罗浮宫的古典建筑相互辉映,法国人后来更引以为傲。

罗浮宫金字塔建筑曾引起争议(法新社资料图)

半生居美“仍觉自己是中国人”

贝聿铭1935年前往美国攻读建筑学,大半生都居于美国,但他曾表示,即使在美国住了七、八十年,“仍然觉得自己是中国人”。

贝聿铭是国际著名的建筑大师,作品遍布全球多地,又定居美国多年,但中国人的身份仍离不开他。

贝聿铭早年接受电视台访问时表示:“对我来说,中国印记从未完全消失。现在我在美国住了七、八十年,仍然觉得自己是中国人。不是很怪吗?我给了自己新的外表,但内心的一切早就存在了。”

1979年,中国领导人邓小平访美,美国国务卿万斯(Cyrus Vance)在在国务院设午宴款待,贝聿铭和夫人受邀出席。不过接待人员看到他们的中国面孔,以为他们是中方的客人。贝聿铭尴尬地解释他们是美方的客人,接待人员的表情显得将信将疑,有些勉强地让他们进去。

贝聿铭与妻子卢淑华育有三子一女。三个儿子定中、建中和礼中,都继承父业为建筑师。而且从三子女的名字亦可以看出贝聿铭植根深厚的中国情意结。

2013年,贝礼中接受《纽约时报》(The New York Times)访问,提到其英文名字Sandi。美国记者不解其意,贝礼中解释指,“Sandi”其实意指中文的“三弟”,因在三兄弟中他的年纪最小,所以是三弟。贝聿铭连儿子的英文名字都是中国化的,可见他对中国人身份的重视。

回顾:贝聿铭建筑师生涯代表作品

1。 华盛顿国家美术馆东馆,美国华盛顿,1978

2。 肯尼迪图书馆,美国波士顿,1979

3。 北京香山饭店,中国北京,1982

4。 卢浮宫玻璃金字塔,法国巴黎,1989年

5。 香港中国银行大厦,中国香港,1990年

6。 日本美秀美术馆,日本滋贺县,1996

7。 德国历史博物馆,德国柏林,2004

8。 苏州博物馆,中国苏州,2006

9。 伊斯兰艺术博物馆,卡塔尔多哈,2008

本文由知事 转码显示查看原文