原标题:沈阳老师的语句分析

清明节这几天,有位高校老师因为20年前一位女生的自杀而被网络舆论搞得很难堪:有当年的知情者指出他对那位女生的自杀负有责任。此事关涉他人名节,别人不好乱说。不过,网上流传那位老师多年前的自述恰好涉及此事的责任问题,表达得很微妙,我感到有必要在语文的层面上加以分析:

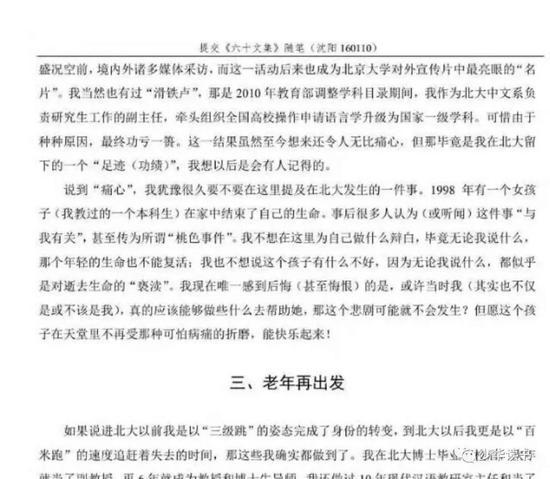

概述上面图片中的原文:老师先由一个与此无关的“痛心”二字,意外转入敏感的女生自杀事件:别人的传言与自己的不做辩白。值得分析的是这样一句:

“我现在唯一后悔(甚至悔恨)的是,“或许当时我(其实不仅是或不应该是我)真的应该能够做些什么去帮助她,那个悲剧可能就不会发生。”

脱开具体的事件,使我感兴趣的是其中抽象的句式:

“或许我(其实不仅是或不应该是我)真的应该……”

——我感到,这真是一个精心构筑的句式:在这个句式中,本来已经用“或许”降低了“应该”(责任)的程度,还要再用括号中的插入语把“应该”(责任)分散到别人身上,或干脆直接否定自己的“应该”(责任)。

而句中的“真的”并不增加表达的真诚,而是相反。

语句中的“真的”并不增加表达的“真值”,这怎么理解呢?这要在我们实际语用中理解:语言的所有实际含义,都是在我们长期使用中赋予的。而“真的”,则是我们长期以来在疑问语境或争议语境中才使用的。

比如:“这是真的吗?”——这个疑问句本身降低了面对事物的真实性。

即使是“这是真的”这个肯定的陈述句,本身也表明这个事物的真实性已经受到质疑,正在争议之中。

所以,我说,沈老师这句话中的“真的”,其真实本意在于降低自己责任的真实性。

在我看来,“或许当时我(其实不仅是或不应该是我)真的应该……”——这种句式是一种大学现代汉语老师水平的语句创新,可以称为“撤回式表达”——就是在表达一个意思的同时,自行撤回这个意思。

我把这个看法发到微信朋友圈,厦门大学的邹振东老师订正说:

“撤回式表达,不仅要表达一个意思,也不仅是要表达撤回这个意思,而是要复合地表达出她要表达一个意思,又要撤回这个意思的综合效果,所以,也许可以称之为撤回式复合表达。”

————

邹老师的分析不仅更为全面,而且更为透彻。更好地揭示了作者复杂微妙的心理。

按照这样的“复杂心理”的路径重读沈老师对那一段历史的陈述,我们可以看出,他由一个本来无关的“痛心”二字,转入一个传闻与自己有关的女生自杀事件。这种叙述路径本身就看似偶然实非偶然。因为他如果不想面对那个传言与自己有关的不幸事件,他完全可以不提。他提及那个事件,就表明他是有意要提。

他有意要提及一个重要的事件(不仅因为事件中有人死亡,而且因为传言与自己有关),却要从前面一个看似不相关的事件(作为北大中文系副主任申请一级学科失败),由“痛心”二字“过渡”到这个学生自杀的敏感事件——这样的“过渡”,要暗示的是“偶然”(提及后一个事件),也就是:要把后一件事“放轻了表达”。这样表达与邹振东老师对那个句式的分析一样,也反映了作者既想要提及一件事,也想要把“提及”本身的重量“放轻”的语言操纵。可谓用心良苦。

从全文看,沈阳老师已明确否定他对女生自杀负有责任的。他承认(表达“后悔”)的责任(“应该”)是指没有“帮助”她的责任。连“帮助”这样的责任,都要这么精心地表达(微妙地撤销)。真是太用心了。

“新闻学要研究修辞,传播学要研究文本”——这是邹老师说的话。他把我对沈老师这个句式的特殊兴趣上升到我们俩共同的“本职工作”的层次了。

来源:少华读书

本文由知事 转码显示查看原文