文|媒通社

来源:媒通社

媒通研究院

校庆之前,林建华可能怎么也想不到,自己的名字会在短短两天内刷屏两次。

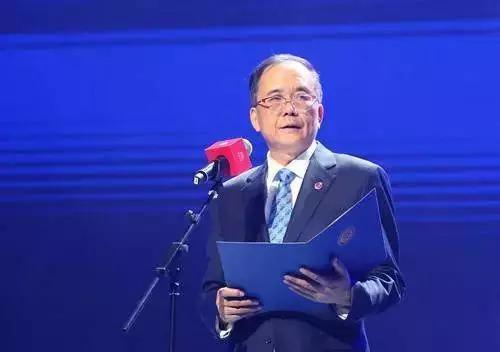

5月4日,因在校庆大会的致辞中读错了“鸿鹄”的发音(将“鹄”念成“hao”),北大校长林建华成为这个周末的焦点人物。他的致辞、他的发展轨迹和各方的反应,迅速成为社交网络的一大看点。

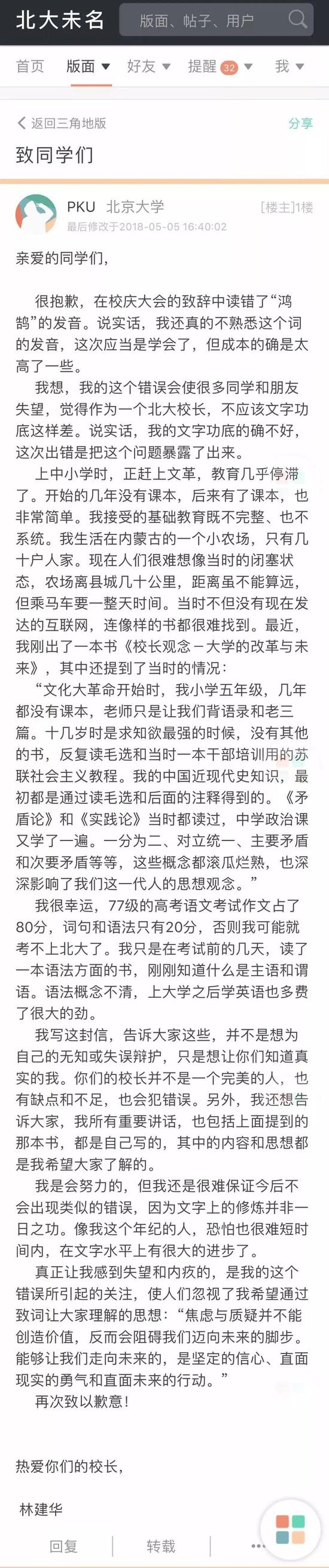

5月5日下午,一封北大校长道歉信在网上流传,后被媒体证实为林建华亲笔,外界哗然,又一次刷屏开始。

一字之差何以引发轩然大波?原因或许不外乎以下三点:第一,林乃国内顶级学府的门面担当,“鸿鹄之志”属日常用语,念错实不应该;第二,近来与北大相关的争议不断,校庆当天校长的言行自然备受瞩目;第三,林建华此前任职浙大校长时曾陷入过风波。

基于此,林建华这次被推上风口浪尖必然不是一个孤立事件,高压之下公开道歉,应该是想给自己也给北大一个台阶下。然而,面对校长道歉之举和相应内容,再度沸腾的舆论究竟买不买账呢?

“焦虑与质疑”——道歉信引发次生舆情?

相关数据显示,截至晚10点(5月5日),关于林校长道歉信的媒体平台推文多达5千余次,其中微信440次,微博4362次,网页223次,客户端130次,论坛241次(不完全统计,数据仅供参考);且随着道歉信所引发的次生舆情的发酵,数据仍在激增,这说明媒体和公众在持续关注此事。

来自清博舆情

目前,关于林校长的负面舆情指数达22.6%,中性26.5%,正面51%(基于微博情感属性分析),这表明道歉信发出后,舆情的声浪有所缓和,一些网友开始“黑转粉”,为林校长的真诚点赞;但与此同时,道歉信中的“焦虑与质疑不能创造价值”等话语,继“鸿鹄”之后成为新的曝光词句,并引起次生舆情。

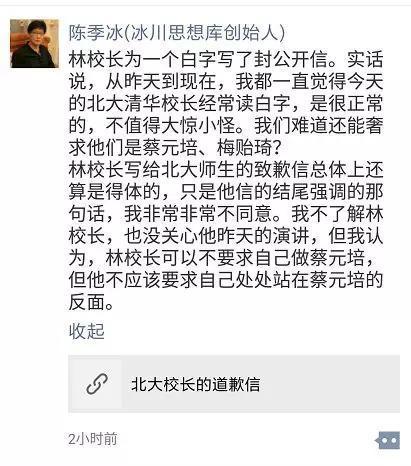

KOL方面,多位知名媒体人就此事表达了自己的看法,例如冰川思想库创始人陈季冰指出:“林校长写给北大师生的致歉信总体上还算是得体的,只是他信的结尾强调的那句话,我非常非常不同意……我认为,林校长可以不要求自己做蔡元培,但不应该要求自己站在蔡元培的反面。”

著名主持人骆新也通过朋友圈表示:“能道歉,是好的,但其中有一句我不同意:‘焦虑与质疑并不能创造价值’。焦虑,是人的一种正常情感,不能将其污名化,现在的城镇化、小升初、高考、就业、出国、甚至包括‘知识付费’,‘只争朝夕’、‘不惜一切代价’,哪一点不是建立在焦虑的基础上?质疑更是一种直面问题的勇气,科学没有质疑为前提,谈何发展?思想没有质疑为动力,谈何独立?”

原FT中文网总编、复旦大学新闻学院教授张力奋也指出:“他的道歉,读来真诚,需要勇气。当下中国社会,需要更多宽容。几点感悟:其实,念了错字,真诚道歉即可。但不必回溯到文革中无书可读;略感遗憾的是,道歉的最后一段。焦虑与质疑,恰恰应是大学的精神与核心价值。科学与社会进步,正是人类持续质疑自身的结果,也是剧烈转型的中国所急需的。”

不难发现,“鸿鹄”错字风波引发的错愕与质询正在平复,并借新热词“焦虑与质疑”的出现向理性层面的讨论转轨,这对于舆论环境来说是有益的。不过,有趣的是,对抗性的声浪依然存在,“谁都有失误的时候,人家都道歉了,别死咬着不放”,此类言论随处可见,这表明道歉信所引发的次生舆情依然宽漫。

林建华道歉前后的舆情特征

当我们在复盘林建华这次遭遇的危机时,可以将道歉视为分水岭。道歉之前,讶异、吐槽、质疑乃至嘲讽,悉数登场,舆论的口水一边倒地拍打在当事人脸上;道歉后,舆论的态度快速经历了由模糊到清晰的转变,这其实表明,一位校长的低级口误,本就不是什么值得大书特书的事情,不单是林建华,冷静下来的围观人群也不想胡搅蛮缠。

在林的道歉信公开前后,舆情整体上呈现以下几种特征。

1、对林建华的贬损是上一轮舆情的延续

林建华读白字一事有两个大背景,一即校庆,二是学校一直未能摆脱此前争议。在事件伊始阶段,喧嚣的舆论中夹杂着大量主观情绪,横向观察一些自媒体文章和网友留言,校长和学校总是被捆绑在一起,表面上人们在质疑林建华,矛头倒更像是指向学校。

试想一下,如果清华大学校长在校庆上读白字,会引发这么大的连锁反应吗?至少不会如这般洪水滔天吧。本质上,林建华道歉前的舆情其实是更早之前那一轮舆情的延续和释放,林建华读白字就像校庆中的一个彩蛋,瞬间打开了情绪宣泄阀。由于错误已成既定事实,人们质疑、批判的成本和风险也非常低。

这时候互联网舆论场的表现是有些反常规的,没有天怨人怒,没有极端行为,但如果只看某些标题或观点,例如“为什么不能原谅林建华校长”、“林建华怎么配做北大校长”,还真会以为他犯下了不可饶恕的大错。当然事后来看,舆论言辞激烈都是有原因的。

2、道歉信公布前舆情已进入低潮阶段

可能是由于周末,北大校庆也已结束,再加上其他热点事件分散注意力,道歉信发布前,针对林建华的讨论其实已经进入低潮阶段。从朋友圈和微博的反馈来看,有不少人甚至是通过道歉信才得知此事的。也有网友表示:“相比较读错字,这封道歉信更能引起人们的关注。”

的确,在经历了5月4日的发酵后,对北大校长读错字一事,舆论表现出放松的态势,至5日上午,争议便已接近尾声,各搜索渠道上,“林建华”这个关键词被其他信息点取代。所以,如果没有这封道歉信,现在人们在谈论的很可能是另一件事情了。当然,如果就此盖棺定论,舆情无疑会定格在负面性质上,这显然不是林建华希望看到的。

3、目前舆论正摆脱情绪化,正反都愈发克制

林建华一封用以自洽的道歉信,给无处安放的舆论提供了探讨的空间,换言之,人们的焦点终于从“校长、学校、校庆”彻底转移到“林建华”身上。目前,有偏正面的回应,为校长道歉这一行为点赞的;也有质疑的声音,认为道歉内容中多处表述不妥;某些信息仍有跟风炒作之嫌,不过正反方态度都很鲜明,也愈发克制。可以说,虽然林建华声称并不想为自己的无知或失误辩护,但道歉于其个人形象的修护大有裨益。

前文提到,林建华道歉信的最后一段引起了新的争议——“焦虑与质疑并不能创造价值,反而会阻碍我们迈向未来的脚步”——这句话激发众多知识分子的讨论,其中大多为反对意见。而无论如何,这对于事件本身都是积极信号,表明舆论正在进入理性探讨范畴,人们不再简单粗暴地向人开炮,而是就其观点阐述道理,这一点是舆论走向第一个高潮时所不具备的。

4、主流媒体及媒体人大面积参与传播

林建华这份道歉信刚公布时,被不少网友判定为假消息。不久后,《中国青年报》《中国新闻周刊》《北京青年报》等主流媒体纷纷在相关两微平台转载道歉信内容,确证信息源,很大程度上发挥了设置议程的作用。

较早发布此消息的“冰点周刊”,文章阅读量迅速突破10万;曹林在个人微信公号上发表文章称:“北大校长的道歉让很多人松了一口气。”企鹅问答等平台上,也有许多资深媒体人参与了分析讨论。5日稍晚时候,《环球时报》发布评论称:“我们的社会可以被看得到处都是大事,使得警惕和追究无处不在;也可以把很多事都看成小事,以较为轻松的方式化解。”

这些传播行为中,有表态的也有纯粹转发的,有被打动的也有产生新质疑的,总之,共同推动了事件朝向更清晰、更理性的方向发展。从舆情处理角度来看,由主流媒体最终“收拾残局”几乎成为规律。当然在这一过程中,自媒体试图扮演的角色也越来越重,不出意外,未来一天内“北大校长林建华”这几个字依然会以高频率出现在我们的朋友圈。

相关报道:

本文由知事 转码显示查看原文