文|IPP评论

欧洲不少地方的自行车道标示清晰,在危险路段有隔离设施。

01

交通多元化时代悄然来临

近日ofo获得了2.4亿美元(约合人民币31亿元)的D轮融资,创造了“共享单车”行业单笔最高融资记录!实际上在刚刚过去的2016年,“共享单车”受到资本疯狂追捧而成为一个野蛮生长的新兴市场,自行车也通过“共享经济”、“互联网+实体经济”、“健康低碳生活方式”等概念回归国人的视野。同时,人们发现,自行车的回归不仅仅发生在中国,世界上很多地方,特别是西欧发达国家,自行车已经替代汽车,成为更受欢迎的出行工具,鼓励自行车出行的 “交通多元化”时代已悄然来临。

最早的自行车诞生于1790年,由法国人西夫拉克伯爵(Comte de Sivrac)发明,距今两百多年了。这辆最早的自行车,就是将马车上的两个木轮取下直线排列,没有链条和踏板,人坐在上面,两脚蹬地前行,发明者的初衷就是给马路节约空间。此后,自行车经历了一系列“变身”,1887年现代自行车的基本结构成形,进入了自行车的批量生产与商业化阶段。

1925年,据记载,全世界自行车产量达200万辆,其中大约一半产自英国。第二次世界大战前,自行车的生产技术和产量都在不断提高,并随着殖民扩张的步伐,大量自行车进入美洲和亚洲,直至风靡全球。但二战后,汽车工业高速发展,加上城市化的加深,在欧美发达国家,以汽车为中心的道路交通理念占据主导,自行车生产和使用受到严重冲击。

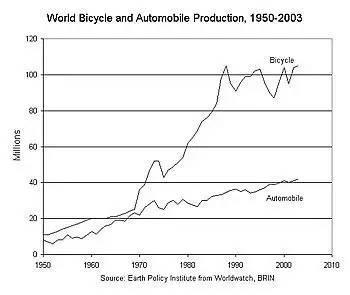

直到1970年代,由于能源危机出现、环境质量恶化且骑行者安全事故频发,丹麦的民众和城市规划者开始抵制推行机动化的政策而拥护鼓励自行车出行的政策,这种趋势在欧洲大陆迅速蔓延并扩散至包括美国等在内的其他国家,于是自行车再度风行。根据Worldwatch Institute的数据(见图1),到2003年,全世界自行车产量已经超过1亿辆,而汽车的年产量只有420万辆。

图 1

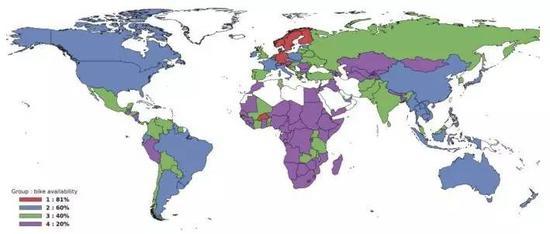

粗略统计,2015年全球范围内,自行车年产量约为1.2亿辆,骑行人数约占总人口的15%。其中,家庭平均保有量和使用率最高的是荷兰、丹麦、德国、法国等欧洲国家(见图2)。在这些国家收集的实证数据显示,大力发展自行车以代替私用汽车可节约大量成本(见图3),还包括图中没有显示的医疗卫生成本(每骑行1公里就能节约1美元左右)。

图 2

来源:Oke, Bhalla, Love, & Siddiqui,“Tracking global bicycle ownership patterns” (2015)

图 3

来源:《哥本哈根:可持续发展城市解决方案》,https://stateofgreen.com/files/download/498

02

自行车在中国一度被取缔

自行车进入中国不晚于1868年,但真正开始流行却是很长时间之后了,原因有二:一来自行车本身性能不佳,使用者不容易掌握平衡;二来道路坑坑洼洼,不符合骑行对平坦道路的要求。19世纪末,随着通商口岸的增辟、道路状况的改善及自行车自身的改进,自行车在上海及其他城市迅速兴起,1898年中国最有影响力的报纸《申报》甚至在社论里预言:自行车必将大兴于中国。

果然,在之后的一个世纪里,中国自行车发展很迅猛。1925年上海公租界有自行车9800辆,8年后增至29500辆。解放前夕的1948年,上海全市拥有自行车23万辆。到20世纪八九十年代,全国来说,自行车价格对普通民众都不再昂贵,政府也通过兴建各种交通设施(车道、存放点等)来鼓励使用自行车,于是大城市里几乎人手一辆自行车,不是“凤凰”就是“永久”或“飞鸽”,自行车普及率全球数一数二,出行比例也高达45%。1993年,中国城市自行车平均保有量达到顶峰,每百户家庭拥有自行车197辆。

1995年,建设部出台《城市道路交通规划设计规范》,标志着自行车在城市交通中地位的转变——自行车被视为“道路抢夺者”和“事故引发者”。此后,各级政府纷纷出台限制甚至取缔自行车的政策,“无自行车城市”被视为理想的城市发展愿景。

在投入很多精力来发展汽车及以汽车为中心的城市化之后,中国也面临着发达国家1970年代所面临的交通阻塞、环境污染和公共健康问题,政府也开始反思并进行积极的改变。

2002年,随着《上海市城市交通白皮书》的出台,中国开启了一个城市交通政策多元化的时代,在新的时期自行车不再被视为公共交通的竞争者,而是作为“补充者”被纳入城市交通发展体系中。实际上,政府在产业政策上出台多项政策扶持自行车产业的转型升级,并且在2008年就启动了“公共自行车”项目。

前几年也有不少在风投资金支持下快速发展起来的“智能自行车”项目和企业(包括700Bike、Bici基本概念、清客、乐视超级自行车等),但自行车的保有量和使用率仍然在不断降低,以北京为例,2012年的自行车出行比例只有不到20%(1998年为60%),且以每年2~4%的比例下降。即使从去年开始,以ofo和摩拜单车为代表的“共享单车”火起来了,但它们到底能不能持续发展也很成问题。除了相关企业在技术和管理上的改进,城市规划和管理也是建立容纳自行车的“交通多元化”体系的关键。

03

中国城市化的方向

第一,城市道路基础设施需要扩充/重建。荷兰和丹麦被誉为“最适合骑行”的国家,尽管几乎每个家庭都有汽车,但无论上班还是旅游休闲,人们都更愿意选择用自行车出行,这与当地方便安全的道路设施紧密相关。荷兰拥有长达3.5万公里的自行车道交通路网,不但连接起城市内部的古迹、博物馆、公园和公交站点,还把城市和乡村连起来,且车道平缓、标示清晰、在危险路段有隔离设施。

在丹麦的哥本哈根,甚至有为自行车专门设计的专用桥,为进入市中心的路线提供了自行车安全通道,且按照“绿波计划(green waves)”在主干道上还设置了给予自行车和行人优先权的交通标示。相较而言,中国的城市还很缺乏安全合理的自行车道及相应的道路设施和标示。

第二,需要合理规划和建立自行车停车场。如果没有管理完善的停车场,自行车不但不能缓解城市空间紧张的问题,还会衍生出给城市管理增加负担的占道停放、偷窃损坏等问题。在有“汽车王国”之称的德国,自行车保有量总计7800万辆,是自车保有量的1.6倍。在推广鼓励骑行方面,德国的一项措施就是在城市中心的交通枢纽建立集中停放自行车的“自行车站”。目前,德国各大城市总计有100个左右的自行车站,靠近火车站和港口,便于和公共交通无缝接驳;占地面积大,功能齐全,集中管理,不但有专人看守,解决偷盗、占道停放等问题,还提供自行车修理和租赁服务。

中国现有的“公共自行车”和“共享单车”都没有很好地解决自行车停放的问题,是继续推广自行车出行的一大障碍。

第三,在硬件设施之外,还需要相关的软件配套。以丹麦的哥本哈根为例,首先,在政府机构建设上,哥本哈根市议会设有“技术与环境委员会”,包含交通规划署、城市规划署和环境署,在组织结构上给予了城市一体化交通规划和实施的便利。其次,有政策文件给予清晰可测的目标,如政府在1997年出台了《交通与环境规划》,明确了抑制私家车增长、大力发展包括自行车在内的一体化公共交通的目标;2000年,出台了《城市交通改善计划》,对自行车发展目标进行细化;2001年,制定出台了《哥本哈根交通安全规划》,提出在2012年将自行车重大伤亡事故削减40%的目标。

相应地,相关行政部门会针对目标提出具体实施项目(如“自行车高速路建设”),并向审计部门提交详细的工作计划和预算表,实施过程中和结束时都要发布评估报告。法规建设方面,不但有详细具体的交通安全法令(如规定自行车必须安装头尾灯、禁止单手骑车等),还增派交警专门检查自行车行驶治安情况,同时还加强对民众(特别是儿童)的教育宣传,使得法令能得到切实的落实,交通安全意识能深入人心。

2014年年初,中国住房城乡建设部首次发布了《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》,要求城市要编制完成步行和自行车交通系统规则。近年来,上海、深圳、杭州、温州等城市也先后出台了慢行系统专项规划,但目前来看,在如何与城市未来发展、公共交通、环境保护的规划与实施进行整合方面还有大量工作需要做。

最后,也是最重要的是,中国政府的最高决策层,或许需要调整当前的城市化方向。中国在过去的30多年时间里经历了快速的城市化,城市化率从改革开放初期的38%增长到如今的约56%,大约3~4亿的农村人口转变/迁移进入城市。尽管城市向国家贡献了80%的国内生产总值,但正如郑永年教授在《中国大城市化的陷阱》一文中指出的,目前中国的城市化是质量低下、充满风险的。

从发展鼓励自行车出行的多元化交通来看,这种大规模化城市扩张也是与可持续化的城市建设背道而行的。如果认可发展整合慢行系统的多元化交通发展方向,在对硬件和软件进行规划实施之前,务必要先确立未来城市化发展的方向(如考虑“中小型卫星网络城市”),再由不同城市因地制宜制定目标和实施方案。

*本文作者系IPP客座评论员孟羽博士。

微信ID:IPP-REVIEW

本文由知事 转码显示查看原文