文|冰川思享库

我们对自然界的整个统治,是在于我们比其他一切动物强,能够认识和正确运用自然规律。在大自然面前,人类也并非只是被动地存在。但是,人定胜天是有条件的。

农业时代的降温引起的只是歉收和战乱,工业时代的气温升降变化,却可改变全球地缘政治结构并对其中的国际关系和国家安全产生重大影响。

IPCC的结论及其反论

19世纪80年代始,中国气温开始急骤上升。

1988年11月,世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(UNEP)联合建立了政府间气候变化专门委员会(IPCC)。其主要任务是为国际社会就气候变化问题提供科学咨询。

根据IPCC第四次气候评估报告,地球整体的平均气温在20世纪的100年间上升了0.74℃,这一趋势大于IPCC第三次气候评估报告给出的0.6℃。

从20世纪初开始到40年代,尤其其间的20-30年代,气温上升尤为明显。到20世纪40年代气温上升的势头开始放缓。至70年代,“地球进入了20世纪相对寒冷的时期”,其间,“50年代到60年代为最低点”。

70年代后,地球的平均气温再度回升,到80年代中期以后,温暖的趋势开始逐渐显著,其特点是与包括20世纪以来的此前相比,其上升速度“前所未有”。

海平面的逐渐上升与气候变暖相一致。

自1961年以来,全球平均海平面上升的平均速率为每年1.8毫米,而从1993年以来,平均速率为每年3.1毫米,热膨胀、冰川、冰帽和极地冰盖的融化促使海平面上升。已观测到的积雪和海冰面积的减少也与气候变暖相一致。

1978年以来的卫星资料显示,北极年平均海冰面积已经以每10年2.7%的速率退缩,夏季的海冰退缩率较大,每10年为7.4%。南北半球的山地冰川和积雪平均面积呈现退缩趋势。

2013年9月27日,IPCC第一工作组第五次评估报告的《决策者摘要》发布,拉开了第五次评估系列报告陆续发布的序幕。

在第四次报告的基础上,IPCC第五次评估报告根据新的观测结果认为:1880年到2012年间,全球平均气温大约升高了0.85℃ ,这一趋势大于第四次报告给出的0.74℃。

▲城市炎热

其间,陆地比海洋增温快,高纬度地区增温比中低纬度地区大,冬半年增温比夏半年明显,1983年-2012年是过去1400年来最热的30年。

1971年到2009年间,山地冰川每年减少约2260亿吨。1979年以来,北极海冰范围每十年缩小3.5%-4.1%。20世纪中叶以来,北半球春季积雪范围明显缩小。1967-2012年,北半球春季积雪范围每10年缩小1.6%。

全球海平面从1901年到2010年上升了0.19米。19世纪中叶以来,海平面上升速度比过去2000年要高,而且还在不断加速。1901-2010年海平面上升速度为每年1.7毫米,到1993-2010年高达每年3.2毫米,20世纪70年代以来,全球海平面上升量的3/4是由冰川融化和海水受热膨胀后造成的。

第五次评估报告预测,与1986-2005年相比,2016-2035年,全球地表温度将上升0.3-4.8℃。未来海平面的上升速度将超过1971-2010年间每年2.0毫米的速度,到21世纪末,全球平均海平面将上升0.26-0.28米。

到21世纪末,北极海冰范围全年都将缩小,9月份北极海冰将减少43%-94%,2月份将减少8%-34%;北半球春季积雪范围将减少7%-25%,全球冰川体积将减少15%-85%。

气候变化对北极地区的影响日益加大。

据检测记录显示,2014年10月至2015年9月北极大部地区气温均较往年高出3℃,地面温度也较往年高。北极气温增幅持续高出全球均温增幅。2015年9月11日,北极海冰面积缩减至441万平方公里,是有卫星观测记录以来的历史第四低值。

▲北极融化

也有科学家对IPCC的报告提出质疑。

中国学者崔伟宏、承继成与美国学者S·弗雷德·辛格、法国学者万森·库尔提欧联合编著的《自然是气候变化的主要驱动因素》一书批评“IPCC的气候模式中的一些参数存在着严重的不确定性,因此很多应用气候模式得到的模拟结果与实践观测数据存在重大差异,甚至互相矛盾”。

他们认为,IPCC提出的“20世纪全球变暖的结论不符合事实”,而“IPCC报告指出50年来全球气候变暖,而且很可能是由人类活动引起的结论既不符合客观实际,又违背气候变化历史发展规律。”

他们还指出“根据欧洲、美国以及极地等最近15年实际观测温度的记录数据证明,全球温度并没有加速上升,而且可以确定气候变冷的趋势正在开始”。

作者以反潮流的立场得出结论:在自然界,平衡是相对的,不平衡是绝对的;地球这个复杂的系统自组织作用形成一种准稳定态的非平衡结构,地球系统在维持与改造这种非平衡结构的过程中,持续不断地改变着全球的环境状态。

但是,上述两种截然对立的意见,其焦点并不在历史而在对未来预测及其原因的判断上。双方都承认20世纪下半叶世界气候持续增温的现象。二者不同的只是对20世纪末出现的升温原因的解释和对未来的预测。

气候变化对地缘政治的影响

比较而言,两种前景对世界地缘政治及其安全的影响是完全不同的。IPCC指出的气候持续升温的前景对世界地缘政治的影响是结构性的,而后一种趋势并不影响地缘政治及其国际安全结构。

根据IPCC第五次报告,到21世纪末,全球冰川体积将进一步缩小,北极海冰范围全年都将缩小,9月份北极海冰范围将减少43%-94%,2月份将减少8%-34%;北半球春季积雪范围减少7%-25%。

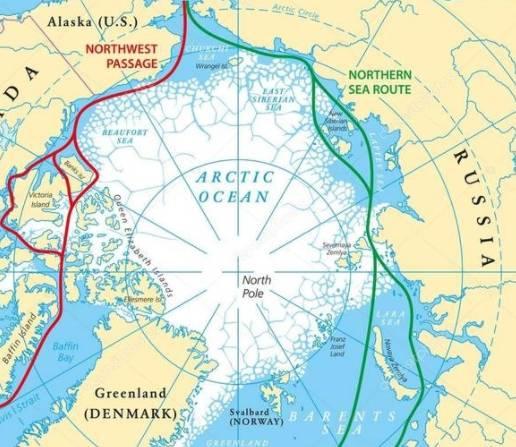

▲北极航道

这样的结果意味着到本世纪下半叶,北极航道将基本开通;而北极航道的开通将使世界地缘政治出现自苏伊士运河开通以来第二次大变动。

北极除东北航道外,还有西北航道,统称为北极航道。从海上运输效率的角度看,北极航道较世界其他传统航线比如苏伊士运河航线可减少12-15天航程,所以航海界也把北极航道称为“黄金水道”。

2009年7月23日,两艘德国货轮从韩国东海岸的蔚山港出发一路向北,横穿北冰洋,最终抵达荷兰的鹿特丹港。此次航行开创了商业船只利用北冰洋航线连接亚欧大陆的先例。据船主称,利用北冰洋航线比绕道苏伊土运河节省成本30万美元。

2013年7月21日,《金融时报》报道,随着北冰洋冰盖融化加速、航船增多,北极航线有望成为亚欧贸易新的重要途径。据北海航线(沿俄罗斯北部通行)管理机构数据,截至7月19日,2013年已批准204艘船经该航线往返于亚欧大陆,较2012年的46艘和2年前的2艘迅速增加。

从欧洲鹿特丹至日本神户或韩国釜山,经由北极航线仅需23天,比通过苏伊士运河缩短10天。若从俄罗斯摩尔曼斯克出发,与苏伊士运河航线相比,距离缩短一倍之多,分别为18天和37天。航线距离大大缩短将为亚欧货物运输节省大量成本。

▲苏伊士运河

韩国海事研究院预测,未来十年北极航线通行船舶将大大增加,有望成为经苏伊士运河为主的亚欧航线的重要商业替代路径,到2030年,北极航线货物占亚欧贸易的比重将达到1/4。

如果IPCC的预测成为事实,那么,这将再动摇现有世界地缘政治的力学结构并对俄罗斯地缘政治特点及建立在其上的国家安全环境产生重大压力。因此,北极航道通航条件的改善引起北极国家的高度关注。

2008年9月18日,俄罗斯总统批准俄联邦发布的《2020年前及更远的未来俄罗斯联邦在北极的国家政策原则》文件,其中最引人注目的部分是第四章“俄罗斯联邦北极国家政策的主要任务和实施办法”,提出有必要“在北极的俄罗斯部分成立能在各种军事政治形势条件下确保军事安全的常规部队集群、其他部(分)队、军事组织和机构”。

2010年10月4日,俄海军总司令弗拉基米尔·维索茨基对俄媒体强调说:“俄罗斯将为捍卫北极而斗争,并且不会拱手相让哪怕是一分一毫的利益。”尽管已在北冰洋海底插过国旗,但在这位海军总司令看来,俄罗斯还应该用更明确的姿态和行动维护俄在北极地区的利益。

俄罗斯筹建“北极部队”的决心和行动大大刺激了西方国家。加拿大、美国、挪威、丹麦等国纷纷发表声明,表示不会被俄罗斯的武力所吓倒,决不会放弃对北极有争议地区的权益。

▲乔治·布什

2009年1月12日,美国总统乔治·W·布什签署一项有关“北极地区政策”的国家安全总统令(NSPD-66)和本土安全的总统令(HSPD-26),这是自1994年以来美国在北极地区第一个政策声明。美国北极考察委员会提交的《2005-2008年北极考察的目标和任务》报告称:“美国是一个北极国家,介入北极对我们而言,既是一种机会,也是对该地区负有的责任。”

2010年4月,美国国家海洋与大气局(简称NOAA)根据总统令制定了有关北极的战略文件——《NOAA 的北极共识和战略》。

加拿大联邦北极委员会2005年和2006年制订了加拿大北极地区政策纲要,纲要中确定了四个主要方向:增进加拿大人的安全与繁荣,首先是所有北部居民和土著人的安全与繁荣;在北部地区全面保障加拿大的绝对主权;将北极地区确定为独特的“具有脉冲能量的地缘政治体”,使之与可控的全球体系一体化;在北部和北极地区稳定发展的条件下加强国家和公民的安全。

挪威于1996年率先批准《联合国海洋法公约》,2006年又向联合国大陆架划界委员会递交了申请,要求在北极的第三区域——北冰洋、巴伦支海和挪威海地区扩大自己专属经济区的范围。

2004年,丹麦批准了《联合国海洋法公约》,之后根据该公约第76条的规定,丹麦随即向联合国大陆架划界委员会递交申请,要求确定其对格陵兰群岛和法尼群岛200海里经济区之外的5个大陆架地区的管辖权。其中预计石油天然气资源储量上最多、在国际法领域争议最大的是罗蒙诺索夫海岭。

▲北极圈国家

与此同时,北极国家对北极的争夺日趋升温。俄罗斯、挪威、美国、加拿大和丹麦在如何划分北极海床方面意见不一。

与南方没有工业大国存在的澳大利亚的地缘政治条件不同,沿北极航线的均是欧美工业大国,因而北极气候变暖在使俄罗斯北方直通大洋的港口数量增加的同时,也必然引起俄罗斯与英美国家在北极航线控制权及沿线资源开采权上冲突的增多。

气候变暖造成的北极解冻加速、北极航道通航时间日益延长将使俄罗斯整个北线破天荒地面临更大的安全压力,这种压力一旦形成,将改变俄罗斯原有的三面防御而无“后顾之忧”的国防结构。

北极航道通航时间日益延长也将极大地改变欧亚大陆及北极航道沿岸国家乃至印度洋、太平洋的物流版图。未来北极航道通航时间的延长,将使苏伊士运河的地缘政治作用部分地转移至白令海峡,与此相应,世界大国的地缘政治冲突密集区也将由南至北地转移到北太平洋区域。

气候变化对中国国家安全的影响

北极航道通航时间日益延长,将提高白令海峡的战略地位,这迫使日本、俄国和美国的外交更加聚焦于白令海峡为中心的白令海区,美国在不放弃南海线路的前提下,如果国力不再衰落,将需要腾出相当的精力从南海线路移至白令海线路。

届时台湾地区在美国、日本等地缘战略中的地位将会下降,“台独”势力就成了他们食之无味、弃之无憾的废子,中国东部安全边界会进一步向东拓展,届时,台湾可能已经回归中国,如果没有,那么台海统一的条件将水到渠成,南海问题解决的条件将更加成熟,这是有利的方面。

当然,气温持续上升对中国国家安全也有不利的方面。

中国近百年来的气候变化与全球气候变化基本保持同步。“近100年(1905-2001年)来,中国地表年平均气温上升了0.5~0.8℃。近50年(1951-2004年),中国增暖尤其明显,全国年平均地表气温增加1.3℃ ,增温速率为0.25℃/10年,明显高于全球或北半球同期平均增温速率。”

▲中国东部海域

2015年11月20日,中国国家科技部正式发布《第三次气候变化国家评估报告》,报告显示:1909年以来,中国气候变暖速率高于全球平均值,每百年升温0.9~1.5℃之间。我国沿海海平面1980-2012年期间上升速率为2.9毫米/年,高于全球平均速率。

中国大陆海岸线长达18000千米,但海岸带海拔高度普遍较低,尤其是长江三角洲 、环渤海周边地区和珠江三角洲。

学者推测:海平面上升100厘米,长江三角洲海拔2米以下的1500平方千米的低洼地将受到严重影响或淹没;海平面上升30厘米,渤海湾西岸可能的淹没面积将达10000平方千米,天津全市泛滥面积将占全市面积的44%,其中塘沽、汉沽被淹面积将达100%。

学者推测:2050年,当出现百年一遇水位时,中国沿岸可能受到的影响面积为9.83万平方千米,约占大陆国土(以960万平方千米计)总面积的1.02%。中国沿岸海平面上升可能引起的淹没主要发生在沿海三角洲地区,其中渤海湾沿岸的可能影响范围最大。

海平面上升至极端水位时,且不论对中国东部生态造成的破坏,仅就社会和政治而言,也是灾难性的。

首先,它将对中国东部沿海经济“黄金地带”造成致命的打击,如果再考虑到在这一地带分布着比较广泛的核电生产设施,那这种打击就不仅仅限制在经济层面,而是具有无法估量的生态和社会灾难后果。

其次,海平面的上升对中国国家安全,尤其是对国土安全和海洋权益的负面影响也是不可忽视的,它将使其中相当多的岛屿遭遇“灭顶之灾”。

另外,海平面的上升将造成我国东部特别是渤海湾、长江三角洲、江苏浙北沿岸地带的陆地沿海线大面积西进,与此相应,中国东部海域则将大面积扩大。

但我们也不排除出现另一种非主流意见即前述中国学者崔伟宏、承继成与美国学者S·弗雷德·辛格、法国学者万森·库尔提欧等提出的另一种气候转寒的预测。

对于当代中国而言,今后如果天气真的持续转寒,北极冰层将大面积恢复,北极航道也日益封闭,俄国也由此避免了四面受敌的国防困境;而日本及朝鲜半岛国家将面临更大的困难。与此相应,中国帮助和支援北方牧区人民战胜严寒、稳定社会的工作压力将会加重。

气候变冷将加重中国内部社会稳定治理的压力,这要求中国大幅提高社会治理能力的建设。中国是一个以小农业和农民为主体的国家,抗灾能力较差,为此用制度的方式抵御并战胜自然灾变是有效的方法。

结语

历史愈是久远,人类就愈接近自然,人类活动的轨迹就愈贴近自然变化的轨迹。

我们对自然界的整个统治,是在于我们比其他一切动物强,能够认识和正确运用自然规律。在大自然面前,人类也并非只是被动地存在。

但是,人定胜天是有条件的。

*本文摘编自《太平洋学报》2016年12月,原标题为《21世纪气候变化与中国国家安全》。

汇聚思想,分享观点

新公众号ID:ibingchuansxk

本文由知事 转码显示查看原文