文|群学书院

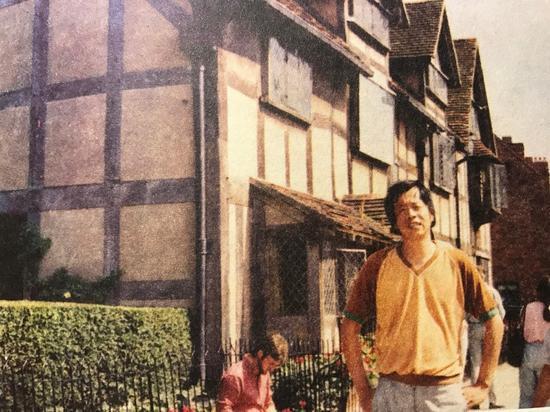

这是王小波自认为最俊美的一张照片,也是他送给妻子李银河的第一张照片

四月是最残忍的月份。

——艾略特

01

整整20年前的4月,北京的春天跟今年一样来的很晚。

4月11日凌晨,北京郊区顺义一个普通的居民小区里,很多人在睡梦中被两声凄厉的惨叫惊醒。人们侧耳倾听,发现再无动静,于是又翻身睡去。没有人想到,这两声惨叫,意味着中国文学史上一次惊心动魄的告别。

十几个钟头以后,破门而入的邻居们,发现了作家王小波的遗体。他面顶南墙,身体弯曲,已经浑身冰冷。尸检结果,左心室内膜超过正常厚度十倍,最终因心力衰竭死亡。就这样,这个清澈灵动又无比高傲,无比强悍的大脑,伴着一颗异常脆弱的大脑,离开了这个让他爱恨交织的世界。

“冰冷的南墙”仿佛一个巨大的隐喻,在生命的最后时刻,他独立面对了死神,依然绝对高傲,依然绝不服从。

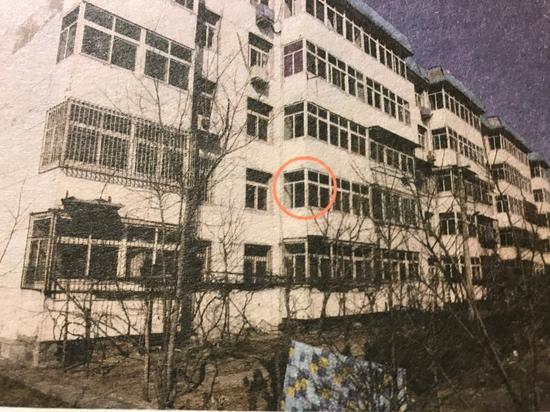

红圈里的那一户,就是王小波去世的房间

02

王小波的追悼会是两周后在八宝山一号礼堂举行的,大厅里回响着的,是贝多芬的奏鸣曲。据说公墓附近几个花摊的鲜花,都被一抢而空。

可是,身在现场的花城出版社编辑钟洁玲却感到很奇怪:

现场几百人里,没有作家协会的人,也没有一个小说家。要知道,王小波首先是将自己看做一位小说家,但是直到他死去,他的作品也没有进入主流文学的视野之内。王小波没有单位,也没有加入过作协。他在身前说过:“听说有一个文学圈,我不知道它在哪里”。他是一个局外人,却是一个真正的作家,一个为自己的真理观服务的自由撰稿人。

为避免节外生枝,治丧委员会撤去了现场所有的万联,只保留了作家刘心武托人送来的挽词:愿小波先生在天堂快乐逍遥。

其实,按照王小波自己的说法,他“一生都活在抑郁之中”。

王小波大学毕业证书

03

“节外生枝”的小事,还是发生了一桩。

在追悼会上,王小波的好友胡贝,发现大厅外的走廊上站着三四十个男人,他们面带悲伤,手捧鲜花,却没有一个人说话。

胡贝说,既然来了,就请到大厅里去送送小波吧。领头的男人说,不用了,我们能在外面送送他,就很满足了。

不明就里的胡贝还把人往里让,男人惨笑一声说:王小波是好人,他把我们当人。

胡贝一下子明白过来,他们是王小波李银河夫妇做同性恋调查时的受访者,在世俗、偏见保守力量依旧强大的二十年前(其实二十年后的今天,情况也并不见得有什么好转,尽管看上去我们“包容”“多元”得多),王小波夫妇用一己之力,为一群备受污名化的人群,被一群永远无法正大光明地自我言说的“沉默的大多数”,争一份起最码的尊重。

王小波夫妇与他的外甥、摇滚青年姚勇(前水木清华成员)

04

就在临死前五个小时,王小波发出的人生最后一封邮件里,他这样对同学刘晓阳说:

我正在出一本杂文集,名为《沉默的大多数》。大体意思是说:自从我辈成人以来,所见到的一切全是颠倒着的。在一个喧嚣的话语圈下面,始终有个沉默的大多数。既然精神原子弹在一颗又一颗地炸着,哪里有我们说话的份?但我辈现在开始说话,以前说过的一切和我们都无关系。总而言之,是个一刀两断的意思。千里之行始于足下,中国要有自由派,就从我辈开始。是不是太狂了?

王小波确实太“狂”了,天也容不得他。一百年前,有个叫谭嗣同的,说过几乎一模一样的话,天也容不得他。他们远远走在时代的前面。

王蒙对王小波有过一个评价:

王小波当然很聪明,当然很有文学才华,当然也还有所积累,博闻强记。他也很幽默,很鬼。他的文风自成一路。但是这些都不是我读他的作品的首要印象,首要印象是,这个人太明白了。

王蒙也是个活得“太明白”的人,他非常清楚“活得太明白”要吃的苦头,他最终选择跟这个世界和解。而王小波到死,选择的都是另外一条路,用尼采的话说,就是:

服从?不!领导?不,绝不!

王小波最爱的一张照片:在莎士比亚故居前

05

从某种意义上说,王小波的死亡,对于他是真正的开始。从1997年4月11日这个时间节点开始,王小波开始被多数人知晓、阅读和谈论,连他的岳母李克林都说,“我是从王小波去世以后才开始了解他的”,也正是从死亡以后,王小波才开始成为真正意义上的“知名作家”。在1949年以后的中国文学界,即便不是绝无仅有,也是寥寥可数的。

现在的作家动辄喜欢自己说,或者被别人说是“现象级”,在我看来,二十年来堪称“现象级”的只有王小波一个,没有人能数的清,在他身后,他的作品被多少次重印再版。

可以说,王小波的死,既是1990年代标志性的文化事件,也是王小波被接受的思想坐标——在他去世后一个月,中国现代文学馆就召开了“王小波《时代三部曲》研讨会”,这个半追思会性质的活动,是王小波的作品第一次被正儿八经拿上文学批评家的评讲台,当然,没有一个文学界的官方代表参加。

学者房伟说,正是王小波的死,形成了官方、民间、知识界、文学圈、大众传媒、文化工业……等等各方围绕他展开的激烈的话语争夺。在文化英雄逐渐远去,资本英雄开始现身的九十年代,人们需要缅怀“偶像”,却又不需要他们的肉身真正的存在,只需要他们以亡灵的姿态活在纸面上,成为哀悼我们内心诗意理想的凭证。这样,我们才能心安理得的扑向资本诱人却肤浅的怀抱(房伟:《革命星空下的坏孩子》,三联书店2014年)。

王小波李银河结婚证

06

七十年代末,李银河在《人民日报》上写了一篇文章,其中引用了马克思的一句话:伟人之所以成为伟人,是因为你跪着看他。李慎之感叹说,这是他们那一代人想说却从不敢说的话。

某种程度上,这是李银河日后能和王小波走到一起的价值观照和审美情趣的基础,用她自己的话说“我俩都不是什么美男美女,可是心灵和智力上有种难以言传的吸引力”。

学者房伟说,在国家现代化与道德主义合体的岁月,王小波一直在保持并增长对庄严伟大事物的怀疑,他让很多生活在二十世纪九十年代的人明白,智慧、自由这些真正美好的东西,似乎从没有被我们真正拥有,相反,装傻、装温顺、装暴戾、虚伪、软弱、反智、偏狭、渴望奴役与被奴役,这些有害的东西,还长时间的停留在一些中国人的身上,有的时候,我们还称之为“美德”(房伟:《革命星空下的坏孩子》,三联书店2014年)。

王小波的深刻,在于他敢于洞穿中国现实话语迷雾后的把戏,他的真诚,在于既有知识分子的常识理性和敢于言说的勇气,也在于他对草根发自内心的尊重。

王小波去世二十年来,不管他的著作在坊间重印再版了多少次,不可否认,我们对他的理解依旧充满隔阂。许多言必称王小波门下走狗的粉丝,其实已经不再一遍一遍的阅读文本,而只是热衷用各种“王小波语录”装点朋友圈;那些被他视作“沉默者”的人们,却依然在铭记,对于任何一部优秀的作品来说,这或许是最公正的命运。

本文由知事 转码显示查看原文