文|冰镇热点

2017年5月5日,是中国航空史乃至世界航空史上值得纪念的一天。这天,国产大飞机C919成功首飞,不仅意味着航空业步入升级期,也意味着国际万亿美元市场中闯入了新的竞争者。中国成为继美、法、俄、英之后第五个研制出100吨级“大飞机”的国家。

9年 见证C919从建造到首飞

在这扬眉吐气的时刻,我们不能忘记先驱者们的苦辣酸甜。从大飞机开始研发,到今天最终成功上天,已经历了46年又7个月,17000天。

四个阶段的大飞机研制历程,正好可以用苦、辣、酸、甜来形容。

苦:运-10初启“大飞机梦”

运-10

中国的航空业是从引进苏联战斗机开始的。到赫鲁晓夫上台,苏俄突然翻脸,于1960年7月宣布单方面撤走全部在中国工作的1390名苏联专家,废除了257个科学技术合作项目,中国从苏联获得航空技术的大门关闭了。

中苏关系恶化,迫使中国另谋出路,自行研发军用和民用飞机。1968年首架国产轰-6试飞成功,标志着中国结束了不能制造中型轰炸机的历史。于是,中国开始憧憬100吨级的民用大飞机。

灵感的火花是周恩来点燃的。在轰-6首飞成功后,他提出“能不能在轰-6基础上设计一种喷气式客机?” 1970年7月中旬,毛泽东视察上海,说上海的工业基础这么好,可以搞飞机嘛。当年8月21日,国家计委、军委国防工业领导小组正式下达了运-10飞机研制任务,实施“708工程”。

1971年12月,巴基斯坦的一架波音707飞机在新疆着陆时损坏。上海“708工程”设计人员约500人,立马赶往新疆,对这架残骸进行剖析和研究,对波音-707的主要数据有了一个基本的了解。

1972年1月,中央军委下令集中全国力量搞“运-10”。全国300名专家和技术人员聚集上海,空军、民航派出大批飞行员和地勤人员参与。

那时的工作生活条件真是艰苦,没有工作场所,食堂就是画图的工作间;办公桌也没有,就找来木箱替代;下了班,几百号人就住学校宿舍里,全是上下铺的木板床。当时作为副总设计师的程不时,三代老少六人挤在厕所边一间不足14平米的潮湿小间里。 “夏天怕蚊虫咬,就用报纸把手脚包起来,但是又怕汗水滴在图纸上。”

比这更艰苦的是那个特殊年代里各种政治活动的冲击。参加过“-10”飞机研制的退休老专家讲过一个故事:“运-10”吊装发动机方案计划配置三台或四台发动机,后来,就有人提出要给这台大飞机装配八台发动机!理由是:“发动机越多,安全性越好。‘运-10’将来可是给毛主席的专机,发动机越多就越忠诚!”

“运-10”研究人员设计客舱内卫生间,有负责人居然说,“这是研究资产阶级屁股问题,直接从上海的弄堂掂两个马桶上飞机,不就解决问题了!”

尽管如此苦不堪言,到1978年第一架“运-10”完成全机静力破坏试验;1980年,第二架“运-10”首飞成功。之后,“运-10”共飞了130 个起落,最远航程3600 公里,最大时速930 公里,最高飞行升限11000 米,最大起飞重量110 吨,从性能及设计要求上看,“运-10”已经达到了“大飞机”的标准。

但是“运-10”从1982年后突然悄无声息,下马时连部、局文件都没有,参研人员每人得到一张与“运-10”的合影,就散伙了。后来有人猜测,这与“波音-707”长得太像了,也有人说因为是“文革产物”,还有人说是美国麦道公司想急于打进中国市场,通过一些关系先把“运-10”灭了。总之,“运-10”研发中断之后,麦道与中国签订了几十亿的合同,“合作”生产MD-82 型飞机。

上海飞机设计研究所工程师周济生后来回忆说:“为了给MD-82 腾厂房,‘运-10’飞机生产线上的所有型架、工装、夹具不仅被拆除,而且被当成了废铜烂铁统统卖光,在拆除‘运10’飞机生产线时竟然还开展了劳动竞赛。”

“运-20”,可谓一路苦涩,就连“怎么死的”有苦难言,至今没有。更苦痛的是,中国民用航空工业因为失去了磨砺技艺的机会,人才大量流失,研发大飞机的能力丧失,沦为麦道、波音、空客的机身零件生产商。

辣:麦道-82饱尝外商狠辣

麦道-82在上海组装

中国改革开放后,开始实施“以市场换技术”的“大飞机”发展战略,要通过引进国外成熟技术,或者与国外厂商合作研制,在生产中掌握大型客机的结构特点和生产工艺,为以后的自主研制打下基础。

而在美国麦道公司,早在1975年就开始筹划进入中国市场。随着中美建交,1979年3月,一个30人的中国代表团访问美国,希望和美方探讨大飞机合作项目。5月,麦道公司访问北京、上海、西安、沈阳、成都等地的航空工业基地,双方同时开始进行合作谈判。当时因中国国民经济处在调整中,谈判一度中断,直到1985年,美国麦道公司和上海航空工业公司、中国航空器材公司3方在上海正式签订了合作生产MD-82及其补偿贸易协议。

“麦道-82”是麦道80型的改进型,与波音737,空中客车320属于同一级别。虽然麦道公司和上海航空工业公司说是“合作生产”,但中国实际上只扮演了大部件组装的角色,技术含量是很低的,只占全机工作份额度的6%-8%。合作生产的麦道82/83总产量35架,而且价格比从美国进口还贵。

1987年1月,原中国航空工业部与中国民航总局联合向波音公司、麦道公司、空客公司等国外6家飞机和发动机制造公司发出联合研制干线飞机的邀请。

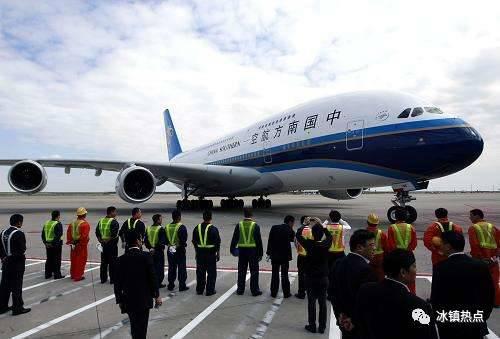

首家空客380落地中国

空客公司允许授权中国组装A320,但禁止中国基于A320进行改进,等于是堵死了中国以A320为基础,发展中国自己的民用机型的路子。同样,波音公司也拒绝授权中国对波音飞机进行改进,只允许中方组装150架波音737飞机,还附带了波音飞机在中国市场的份额能够达到70%的条件。

市场换技术的结果往往是事与愿违。1996年12月,波音公司用133亿美元合并了麦道公司。1997年,波音宣判麦道MD-11、MD-80和MD-90系列飞机死刑。最后,麦道90-30只生产了2架就夭折。2008年10月,麦道-82飞机彻底从中国市场消逝。

最后一架麦道飞机黯然离开中国

在“运-10”下马后的15年里,中国民航业一直处于市场换技术的阵痛之中。和欧美各国的合作,虽然学会了机身制造技术,但在发动机、航电、飞控三大核心系统上,西方从来没有给中国倾囊相授。可以说,到1998年底,以市场换技术、进而中外合作、最后实现自己研制的目标,全部落空。

据统计,到2014年底,空中客车在中国现役的飞机有1080架,从波音公司引进1500多架。中国民航市场基本被波音和空客垄断,中国航空公司不得不耗费巨资购买。

波音飞机占据中国市场半壁江山

酸:ARJ21重启自主研发

随着市场换技术逐步被波音和空客垄断,中国决定“重走长征路”,回归到自主研发大飞机的路线上,承续“运-20”的旧梦。

国产ARJ21支线客机

2002年,国务院批准ARJ21-700飞机项目立项,由原中国航空工业第一集团公司组织研制。ARJ21是Advanced Regional Jet for the 21st Century ,意思是为21世纪研发的区域性先进喷气式飞机。2008年5月,国家组建中国商飞公司,作为大型客机项目的实施主体,同时统筹干线飞机和支线飞机发展。

2008年11月,ARJ21完成首飞。2012年2月,进入到适航审定试飞阶段。2014年12月,取得了中国民航局颁发的型号合格证。2015年10月,ARJ21交付成都航空试运营。2017年3月,ARJ21-700飞机首次在海拔2184米的高原机场西宁机场进行了为期7天16架次的高原科研验证飞行,这标志着该飞机已具备在高原环境安全飞行的能力。

ARJ21完成环球自然环境试飞

ARJ21是一款中国自主设计、零配件全球采购、商飞组装的国产支线客机,价格为3000万美元,截至2016年2月,共获得订单336架,主要来自国内航空公司,国际上的竞争力尚显弱,只有刚果、缅甸、老挝等国购买。这款飞机,除了飞机设计和机身是国产外,其余子系统全部外购,国产化率和技术指标双双达不到“运-10”水平。

但是,ARJ21最大的意义在于,在“运-10”夭折后,中国人第一次把自主设计、组装生产、适航取证的流程走了一遍,积累了经验,为以后大飞机的研制打下了基础。ARJ21开始运营,是中国民用飞机发展史上的重要里程碑,中国天空上有了自己设计的喷气式客机。

这滋味有点酸楚,但酸出了自主研发的信心。

甜:运-20和C919飞出新姿

进入新世纪,中国自行研发发飞机的呼声不断。2004年,中国工程院院士、著名航空动力学家刘大响向全国人大提交了《关于尽快开展大型飞机研制的建议》的提案。

2006年初,“发展大飞机”作为国家决策被写进《国家中长期科技发展规划纲要》和《十一五规划发展纲要》。这是中国重启独立自主研发“大飞机”的转折点。

2006年1月,C919立项,被列为国家中长期科技规划的16个重大专项之一。两年后,中国商飞公司作为项目实施主体正式成立,研制工作也在随后不久启动。C919是中国首次完全参照美国飞机安全和技术标准但拥有自主知识产权的大飞机,座位按不同舱内布局分为155座、169座、175座,标准航程4075公里,最大航程5555公里,可以从北京飞到新加坡,满足国内各航道需求。

C919首飞成功

C919按照国际标准研制,所以从2009年香港举行的亚洲国际航空展上首次亮相后,飞机尚未首飞,订单已源源不断。到目前为止,订数已超出500架。

发展“大飞机”,向来是国家战略产业,基于国内和国际两方面的认识。就国内而言,未来20年对民用客机的市场需求依然很大,估计有接近1万亿美元的市场潜力,客机机型则以单通道喷气客机为主,正是C919这种类型。就国际市场而言,未来20年全球需要3.53万架新飞机,总价值4.8万亿美元,国际社会欢迎中国客机去打破美国波音和欧洲空客的垄断格局。

更为重要的是,“大飞机”研发,将带动整个航天航空产业的发展。研究表明,美国民用飞机销售额每增长1%,GDP就增长0.74%;向航空工业每投入1万美元,10年后就可以产生50万至80万美元的收益。而大飞机的研制,将使中国航空工业成为新的经济增长点,进而让新技术会扩散溢出到制造业的很多细分领域,如新材料、现代制造、先进动力、自动控制等,技术扩散率高达60%,能够拉动众多高技术产业发展。

今天C919首飞成功,按照专家估计,中国人可能在2020年左右坐上本国研制的中型客机。

在军用“大飞机”研发上,步子走得更快。2007年2月立项,2013年1月首飞成功,“运-20”已脱颖而出,成为中国自主研发的新一代喷气式重型军用大型运输机。绰号“鲲鹏”,昵称“胖妞”。

空军运20大型运输机

“运-20”的启动,可谓是“一气之下”后的决定。2000年以色列迫于美国压力,终止与中国在预警机方面的合作后,中央下决心搞出预警机,而大型预警机需要大型飞机作为平台,于是研发军用大型运输机的历程开始。

“运-20”最大起飞重量为200吨级,最大航程7800公里,拥有高延伸性、高可靠性和高安全性,将在2017年正式服役。“运-20”研制成功,标志着中国跻身世界大飞机行列,也意味着“国家实力的新高度”。这不仅能把装甲车、坦克甚至武装直升机等重型装备迅速部署到“一线战场”,大幅提高中国空军的远程机动能力和战略投送能力,而且会在民用领域发挥重大作用,比如抗震救灾中的救援运输、国家建设装备运输,甚至可以作为其他方面的空中载体,具备战略空运能力。

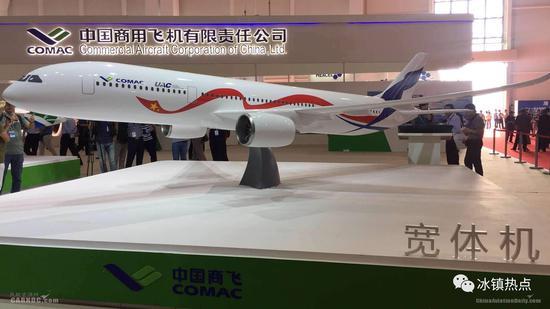

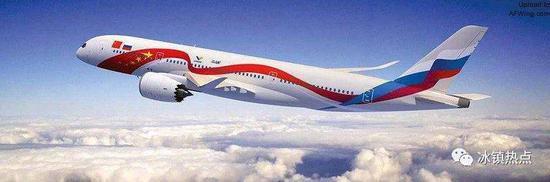

在今天C919成功首飞的时候,中国又迎来了一个好消息,俄罗斯提出与中国联手建立联合航空公司,一起研造C929宽体大型客运飞机。

C929宽体客机模型

C929宽体客机想象图

C919大型窄体飞机,无法实现跨洲远程飞行任务,而C929则是宽体大型飞机,能够实现洲际航行。中俄联手研造大型宽体客运飞机,可以解决中国民航飞机的洲际航行问题。

这样,中国的“大飞机”也就品种齐全了,可以不受任何外国和外商的要挟和牵制!

编辑 | 小范

冰镇热点

微信ID:newsreading

本文由知事 转码显示查看原文