文|《关点》

今天,法兰西——欧洲最重要的国家之一,也是不少中国人心中那个浪漫(又浪又傲慢)的国家将要迎来自己新一次总统选举。与其他许多发达国家一样,法国的本次大选的剧情同样让许多人大跌眼镜。杀入第二轮的,是两个并不来自主流政党的人,马克龙和勒庞。由于两人的姓氏分别与法语中的马卡龙甜饼和面包谐音,这场对决也引发了吃货的一番调侃。

Le Pain vs. Macaron

回想5年前的世界大选年,各国的结果都正常得不得了:美国,民主党总统奥巴马击败对手罗姆尼,成功连任美国总统,胜者胜得自然,负者也负得有风度;俄罗斯,“梅普”组合在所有人的意料之中再度完成一次轮换;日本,具有长期执政经验的自民党夺回了政权;而法国,代表温和左翼力量的奥朗德则击败了被一些人称为“希拉克的政治女婿”的萨科齐,这也不是什么令人吃惊的结果。然而,短短几年,西方就如同发生了一些天翻地覆的变化一样。

1

这一次法国的局面,是除了美国大选、英国脱欧等事件之外的又一大国际政治黑天鹅,因为无论结果如何,都堪称史无前例。第一轮投票后成功晋级的两位选手,均不来自法国主流政党,而且都自带非主流色彩。

立场上相对温和,以“非左非右”自居的马克龙是一位年纪轻轻的银行家,而且因为娶了比自己年长24岁的,自己当初的中学老师为妻(也因此30岁就当了爷爷)这一轶事而为不少人津(yi)津(lun)乐(fen)道(fen)。他曾经效力于法国社会党,并一度在奥朗德任内担任法国经济部长,不过后来因为党内同仁不资词自己当总统而直接改为以独立候选人参选。

至于勒庞,则是法国国内妇孺皆知的极右翼代表人物(在法国和老欧洲属于极右翼,不过拿到新欧洲和美国来看的话其实也不那么右),右翼政党国民阵线创始人老勒庞之女,以把自己老爹排挤出党而远近闻名,多年来领导国民阵线,一直在尝试挤入主流政治圈,也一直没有成功过,万一这次成功了,貌似还会是法国历史上第一位女性国家领导人。

这两位成为总统宝座的最终角逐者,如果被戴高乐将军知道了,恐怕会气得直接活过来。

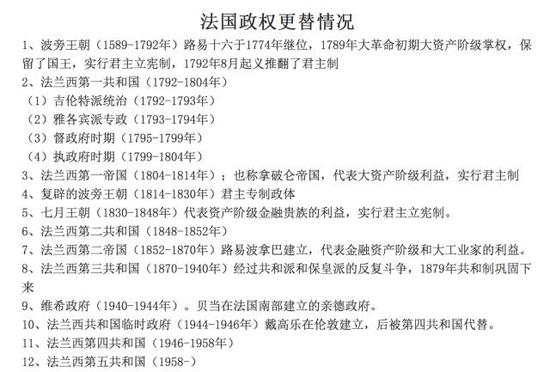

为什么要提到戴高乐呢?说到这里,简单谈一点法国的政治。大家知道,现在的法兰西共和国是第五共和国,这“第五”就是戴高乐所开创的。法国大革命以来相当长的一段时间里,政治的变革之路走得十分坎坷,改朝换代、革命复辟,都是家常便饭,乱得让甚至记不下来。

此过程反映出法国政治的现代化十分不顺利,背后原因则包括了社会中不同群体政治共识的缺乏等一系列原因。法国长期实行的议会制在这种社会背景下起到了推波助澜的作用。由于政党林立,又很容易出现互相不妥协的情况,法国政坛长期反复无常,政府频繁更换,即使到了二战之后的第四共和国时期依然如此。1947到1958年间,法国产生了24届内阁,平均每个内阁只能运转5个多月,且还有两个“一天”内阁。我们目前总能看到日本的首相走马灯似地更换,不过比起那时候的法国,可真是naïve了。几年前网上流传过一张比较学术的图片,是二战后到现在美、法、德、日、意、俄等国领导人随时间的变化,用不同领导人的照片来表示,其中的意大利和戴高乐之前的法国,简直可以用亮瞎人眼、密恐福音来形容,感兴趣的朋友可以自己去找一下。

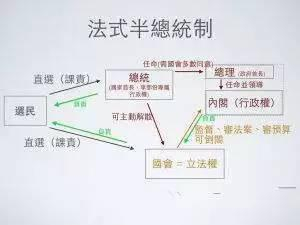

总之,戴高乐成为总理后,上述状况得到了改观。在他的推动下,法国推出新宪法,赋予总统更大权力,从而能增强政治稳定性的半总统制(议会执政府制)代替了原先的议会制,第五共和国取代了第四共和国。多党竞争下,总统需要经过两轮投票决出,第一轮得票的前两名进入第二轮,第二轮投票则是相对接近美国大选的二选一。与此同时,议会的选举方式保留了原先议会制的习惯,由不同政党竞争,第一大党的党魁会被任命为总理。

戴高乐高票当选为首任总统,利用自己的政治手腕实现了过渡,并推出了内政、外交等不同方面的“戴高乐主义”,日后的法国政坛主流基本上继承了其政治遗产,这种遵循维护了第五共和国的合法性。之后数十年,法国的大选都是深受戴高乐主义影响的温和右翼人士(包括“拥抱美国”的萨科齐)与左翼社会党之间的战争,政党之争一直维持在比较良性的状态,总统和总理当中至少有一人来自主流政党,也出现过分属不同政党的总统和总理“左右共治”的状况。

而这次大选,可以说撕破了法国政坛原先的稳定,暴露出法国政治中愈加严重的碎片化与极化。主流政党的阿蒙、菲永等人因为各种原因在第一轮投票中出局,马克龙和勒庞杀入第二轮,二人为观众带来了法国历史上最为鬼畜的一场电视辩论,以骂战开始,以骂战收场,中间互相给对方贴标签,还诞生了一些语录,例如勒庞表示,无论谁最终当选,“法国都将被一名女性领导,要么是我,要么是默克尔”(讽刺马克龙的亲欧立场),“你想跟我玩,就像小学生跟教授玩一样”。辩论结束前,勒庞还不忘拿着几个小时之前爆出的马克龙可能涉及海外避税的事情来开嘲讽。马克龙的攻击则甚至波及到了老勒庞。如果说双方还能达成什么共识的话,大概就只剩下反体制了。

【默克尔的心情大概是这样的】

从更深远的角度来看,这意味着戴高乐留下的政治遗产即使不被颠覆,也基本会受到强力冲击,第五共和国面临着前所未有的考验。

2

那么,法国为什么会出现这种情况?其实,只要参考一下美国、英国、德国,我们心里就可以稍稍有一点数了。法国出现的问题,相当程度上是整个西方发达社会在全球化走到当前阶段时共同面对的问题。

一方面,欧洲一体化和全球化过程中,许多老欧洲国家的中产阶级和蓝领阶层的工作流失到了外国人手中,一座座古老的经济中心成了资本精英逐利的乐园,原先的橄榄型社会,开始经历一场重新洗牌。贫富差距拉大,势必滋生强烈的反全球化情绪。支持英国脱欧的一大主力,就是工作被外劳夺走的蓝领工人,而特朗普和勒庞的群众基础中,失落的中产、蓝领是非常重要的力量。根据人们普遍的设想,反全球化的情绪无疑会出现在一些被全球化剥削的发展中国家。就如卡斯特罗所说,它让富国更富,穷国更穷。但一向被认为是全球化最大获益者的西方,竟然也同样被这种情绪如此强烈地席卷,确实是很多人始料未及,甚至可能到现在都不愿意接受的,尤其是很多精英主义者。

不过说到这里,顺带可以提出另一个有趣的现象:全球化往往被看作是资本在全球范围内的扩张,应当被左翼人士所批判。但现在,无论欧洲还是北美,很多左翼的政治力量反而对全球化更接近一种开放拥抱的态度,不少国家的“社会民主党”、“工党”仿佛不那么介意自己本应代表的工人阶级被抢走工作,倒是被认为更代表大资本家利益的右翼越来越爱和本国的中下层工人们站在一起,前有特朗普“农村包围城市”,后有勒庞“人民的名义”。这是为什么呢?大家不妨和我们一起思考。

特朗普“农村包围城市”

勒庞“人民的名义”

另一方面,就是已经有很多人吵过,未来也会继续吵下去的移民问题。由于历史、文化等因素的影响,法国是一个移民大国,国内生活着大量北非、西非、亚洲各地的移民及其后裔。这些移民为法国的发展提供了大量的劳动力,也带来了多元的文化,但同时也造成了一些社会问题——首当其中的就是治安。很多法国前殖民地的移民选择来到法国谋生,但未必能够找到合适的工作,最后只能在社会底层靠领福利过活。虽然以法国的高福利水平,这些人维持生存一般没有问题,但终究被排斥在主流社会之外,成为非常不稳定的因素。再加上其他一些原因,与欧洲很多其他国家相比,法国的治安水平一直为人所诟病,尤其是巴黎这一国际大都会。

而在更深的意义上,作为一个大革命塑造的世俗共和国,法国十分在意自己的公民文化,出于人权而倾向于对移民采取一种来者不拒的态度,同时也希望外来移民融入这种文化,成为真正意义上的法国人。尽管其中许多人成功做到了,然而同时也不乏不能或不愿融入者,部分宗教色彩浓厚的中东人就非常典型。法国人自身的优越感使得不能成功融入的那些人实质上会受到排挤,这种排挤又加剧了矛盾。伊斯兰教文化与法国的世俗传统常常出现冲突,已经使得许多相对保守的法国本地人感到不满,又因为穆斯林人口普遍具有更高的生育率,不安和恐慌日渐增加。中央与地方政府管理能力的有限使得移民滋生的社会问题难以得到妥善解决,向愈演愈烈的方向发展。

某次新闻中抗议以色列的“法国民众”

国际恐怖主义兴起后,很多第二、第三代移民成为了恐怖主义的生力军。他们的父辈或祖辈从中东等地来到法国谋生,却未能在法国社会中充分向上流通。这些人有很多一出生就具有法国公民的身份,从小在法国的世俗环境下长大,缺少与母文化之间直接的联系。生活的艰难和主流社会的排挤造成了他们强烈的失落感和精神上的空虚,使得很多人选择转向伊斯兰原教旨主义,将之视为一种新的出路。伊斯兰国兴起以来,已经有不少法国人前往投奔,用标准的法语煽动法国国内的穆斯林袭击法国。

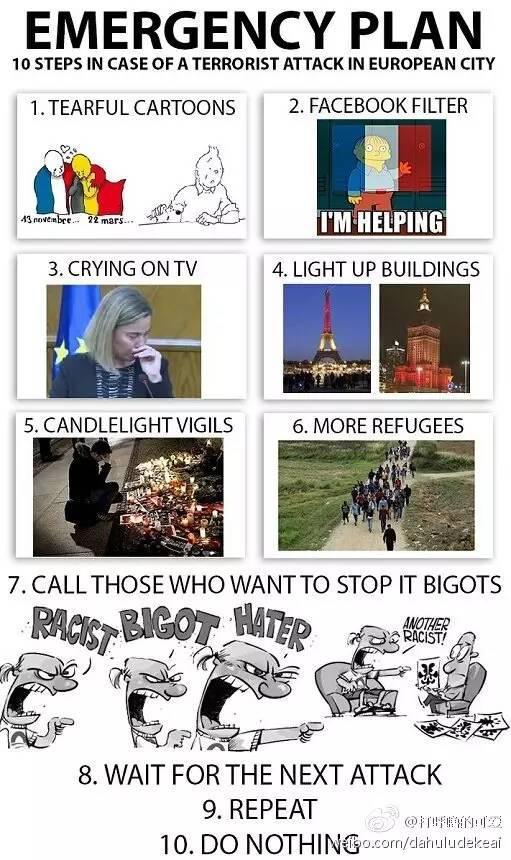

种种问题不断存在、加剧,当政的法国政客却难以提供合适的解决方法,只是一味地用政治正确反对恐惧、反对歧视。很多法国人对此感到失望,从而转向了主流政党之外的力量。

欧洲应对恐袭的套路

3

还有很多人关心的问题是,勒庞会不会是法国的女版特朗普。这其实包含了两重含义,其一是,二者是否十分相似,其二是,勒庞能否像特朗普一样作为黑马赢得最后的胜利。不过,与其问勒庞是不是女版的特朗普,还不如问特朗普是不是美国版的勒庞。毕竟,勒庞即使比特朗普年轻了二十几岁,在从政经验上,却毫无疑问是政治素人特朗普的前辈。

先说这第一件事。不能否认,二者的确存在一些相似之处。他们目前在政治上取得的成功,都是西方社会内部出现问题而在民主制度下进行自我调适的结果。两人对于移民、穆斯林、国家主权、全球化等问题也展现出相近的立场而惺惺相惜,共同反对由知识精英、少数群体,以及新经济下崛起的富人而非工人阶级组成的“奥巴马联盟”和奥朗德的法国版“奥巴马联盟”。在电视辩论中,两人也都对自己的对手采取了直接的人身攻击。甚至各国政界对两人的态度也比较相似。美国大选之前,相当多的盟国都对希拉里寄予厚望,惊恐地审视着特朗普。如今法国大选之际,不仅现任总统奥朗德公开支持反建制的马克龙,默克尔也表达了希望选举结果“如我愿”,奥巴马更是直接飙法语支持马克龙。

不过这些相似性不能掩盖二者背后的巨大区别。与体现出美国式保守主义特点——重视基督教、个人自由、州权、公民自治等传统价值的特朗普不同,勒庞的所谓“保守主义”要欧陆许多,尽管她对于平民主义和草根路线的实践还是不错的。后者缺乏形而上因素的支持(她维护的并非基督教传统),强调集权而非自主,在经济上带有强烈的左翼倾向。相比特朗普还具有一些亮点的经济政策,勒庞的经济政策给人的感觉几乎完全是在开倒车,不仅缺乏可行性(退欧和废止欧元对于已经作为欧盟、欧元区支柱,且已经与之血肉一体的法国而言是难以想象的),而且对于法国能带来的好处也乏善可陈。如果说英美的保守主义天然带有自由的内涵,那么法国的保守主义在这方面无疑十分不同,遑论像勒庞这种带有民粹色彩的激进派。英美保守主义的精髓之一,在于通过一种温和的方式保存可贵的传统,并在此基础上迎接变革,即使是像特朗普这样比较“非主流”的人士,其思路也接近于推动美国回到此种状态。而勒庞恰恰不具有英美保守主义的这样一种重要特点,她寻求的无疑是用激进的手段推动变革,只不过变革的方向与一般意义上的进步派相反而已,甚至也并非导向自由。从这个角度来看,勒庞当然不是法国的特朗普,更不是法国的梅姨。

再来看第二件事。可能已经有不少人抱着各种各样的心态期待勒庞像特朗普一样,在最后关头反杀竞争对手,赢得胜利。不能完全否认这种可能性,但必须看到,勒庞所面临的困难要远大于特朗普。

首先,美国的国家体量和文化传统使得在乡村地带存在大量被民调所忽略,被精英所无视的沉默选民,这些人对特朗普的胜选起到了非常关键的作用。在法国,尽管类似的群体同样存在,但其力量远远无法同美国的沉默选民们相提并论,他们能够在最后关头为勒庞所提供的支持也十分有限。

其次,尽管勒庞所代表的民粹力量本身没有历史包袱,宛如法国政坛当中的泥石流,但年轻而宣称自己非左非右的马克龙作为一股清流,在这一方面更有吸引力。同时,特朗普本身是商人出身,这也让许多人对他比律师和政客希拉里更能够打理美国经济这件事抱有希望。然而在法国,马克龙才是具有银行家背景的那个人,反而勒庞才是律师、政客出身,而且也确实没有拿出一套能为人肯定的经济方针。如果说特朗普的新政还能让人看到一些希望,勒庞在经济上则给了人一种“弃疗”的观感,这对于目前关心经济的法国选民而言,很难服众。在这一方面,勒庞并不具有特朗普相对于希拉里的那种优势。

最后,美国的总统大选基本是两党之间的对决,每个在党内获胜的候选人基本相当于获得了本党原先支持各候选人的选民的选票。最后大选时,民主党、共和党候选人所受到的支持接近一半一半,天平很容易倾斜到其中任何一方。法国则有所不同。第一轮总统选举结束后,几位候选人的得票率均在20%左右,而除勒庞和一开始拒绝承认败选的梅朗雄之外的左右翼候选人都在呼吁自己的支持者团结起来支持马克龙,以避免勒庞当选。即使是梅朗雄的支持者,也有许多参与了反对国民阵线的游行,表示不会支持勒庞。这种情况下,勒庞想要反败为胜,难度将会很大。

当然。变数是可能出现的。比如,可能很多反对勒庞的人认为勒庞必败,因此根本不去投票(之前的英国脱欧就与这种心态有关),相对来讲,勒庞的支持者普遍已经堪称怒火中烧,其投票率将会很高。整体来看,今天大选的投票率越低,勒庞则越有可能当选。

By the way,如果有的朋友认为支持特朗普与支持勒庞没有什么区别,或者因为倾向于保守主义等原因而选择支持勒庞,那么在此建议你们再认真考虑一下。

无论本次大选的结果如何,法国政治都面临着一个艰难的未来。

如果马克龙众望所归地获胜,他在未来五年同样会在法国目前的道路上进行下去。尽管他对勒庞的支持者表示了理解,并且指出要改变法国政治的运作方式,但其政治基础建立在大量建制派的支持之上,何况自身又是典型的亲欧派。因此,对于选民而言,马克龙身为银行家,虽然可能在一些方面以务实的改革方案给法国低迷的经济带来一些提振,但也意味着把法国大部分社会问题再拖五年。再加上法国在欧盟、欧元区、申根区和北约司令部的影响力,五年之后的欧洲,社会矛盾基本上可以确定会更加激化,情况也会变得更加棘手,那时国民阵线会否卷土重来,也未可知。

即使勒庞最后爆冷获胜,情况也不容乐观。法国的政治体制决定了总统与议会的大选是分开进行的。如果勒庞成为总统,她甚至没有能力得到议会的支持,想要推行任何改革都会难上加难。

因此,现在摆在法国面前的,是一条问题重重的旧路线,和一条效果未知,但几乎不具有任何可能性的新路线,这个选择,可以说是相当恶心人了。刘瑜老师曾经把民主比喻为“一个党请我吃拉面,一个党请我吃刀削面”。如果说当时西方的民主大体上还符合中间投票人定理,那么现在,大概已经有一点点请我吃翔味的咖喱还是咖喱味的翔的区别了。

嗯,很快我们就会知道,法国人民是会选择吃马卡龙还是面包啦。

北京大学国际关系学院新闻中心

《关点》编辑部

本文由知事 转码显示查看原文