文|Vista看天下

原标题:狂人许渊冲

来源:Vista看天下

● 本刊记者 劳骏晶 / 文 沈佳音 / 编辑

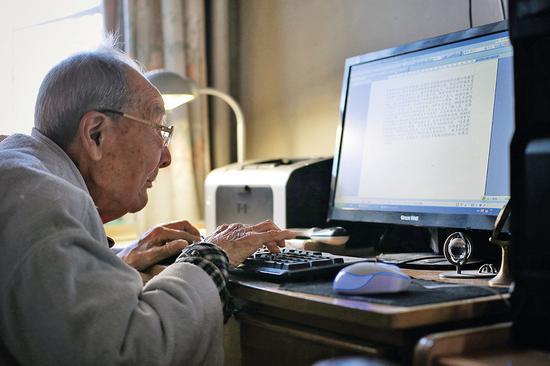

许渊冲(柴程 摄)

许渊冲

生于1921年,翻译家,

北极光杰出文学翻译奖唯一亚洲得主。

“《诗经》第一首,全世界都翻错了。”翻译家许渊冲一摊手,“只有我一个人翻对了。”他从小嗓门就大,如今99岁了,话音在小书房里照样掷地有声。

“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”许渊冲把《关雎》译作《Cooing and Wooing》(叫春和求爱)。

“只有我一个人这样翻。”许渊冲解释道,没有水鸟关关叫,水鸟是咕咕叫的,《诗经》里写作“关关”,是因为咕咕太轻了,不能入诗,所以必得要加上-an的元音,才够响亮。这是两千年前,古人展现出来的诗美,音美。

早在译坛还是分行散文一统天下时,许渊冲就钟爱韵律,要把译文也变成韵诗。他把自己译的工整韵脚也念得响当当:

By riverside a pair

Of turtledoves are cooing;

There is a maiden fair

Whom a young man is wooing。

“在我这里全部都是押韵的,所以北极光给的是我咯。”北极光杰出文学翻译奖——国际译联设立的翻译界最高奖项,在2014年,落入许渊冲囊中,他也是该奖项设立以来,唯一一个亚洲得主。

颁奖词说,我们所处的国际化环境需要富有成效的交流,许渊冲教授一直致力于为使用汉语、英语和法语的人们建立起沟通的桥梁;许渊冲教授的英、法文译著以及他的英译中、法译中著作对世界众多读者可能产生的影响给评委留下了深刻的印象。

本刊记者的到访中断了许渊冲的工作。前一天,他工作到凌晨三点,早上九点起床后又没怎么睡觉,就一直在敲电脑。

他许下的百岁以前翻译完莎士比亚全集的宏愿完成了一部分,出版了六部,交稿了十多部。为了换换口味,他正在翻译美国作家亨利·詹姆斯的作品。

诗译英法唯一人

“道冲,渊兮。”许渊冲曾说过,父亲给取他的名字是从老子这上面来的。所谓冲,就是冲虚,意为谦虚。“我很不谦虚,那时候父亲就不知道了。”

1921年,许渊冲出生在江西南昌。四岁时,母亲就去世了,许渊冲对她最深的印象就是她留下的遗物,两本画册、一本作文集。作文集里有一篇讲的是《项羽与拿破仑》,许渊冲看到项羽破秦兵,手舞足蹈、非常崇拜。

许渊冲从西南联大毕业后前往法国求学,回国后一直在北大任教。翻译舞台上,许渊冲气势汤汤,但在北大畅春园这套房子里,大多数时候,他都是一个人在中文、英语、法语间畅游。

许渊冲的一天通常很简单。每天九点左右起床,做一套传自西南联大的马约翰健身操,开始工作、会见来客;下午就去公园看报纸,晚上回来看新闻联播和海峡两岸,到了深夜,又开始翻译工作。

夫人照君2018年6月过世了。“爷爷就一直闷闷不乐的。”保姆小芳说,他的学生们总会来陪陪他,直到现在,他才好像缓过来一些了。

如今,许渊冲最大的烦恼,就是找不到助手。他一直希望有个助手,可是助手难找,有本事的,不肯当助手,没本事的,许渊冲还看不上。“说老实话,教授才能做我的助手。”

直到“眼睛不行了,耳朵也不行了”的99岁,许渊冲才终于感觉到了年纪已长。“我搞不了这么多了,累了。”他告诉我们,接下来要靠儿子了。为什么是儿子,因为“儿子可以随我做咯”。

许渊冲笑起来。在摄影师镜头面前,他不愿意摆出严肃的样子,镜头一冲着他,他就笑,哈哈地笑。

许渊冲拄着拐杖,带本刊记者参观他的家。这间70平米的房子,三个房间,三张书桌,都放着一个放大镜。每个屋子都装满了书、照片,和老友们送来的字。

书房里放着两台台式电脑,一台已经淘汰了的白色大屁股显示器。保姆小芳告诉本刊记者,大约十多年前,许渊冲就已经开始用电脑了,自学学会的。

“这是我刚才在打的东西。”许渊冲拧开灯坐到另一台液晶显示屏前,开始双手敲起字来,然后就忘记记者还在一旁站着了。

等许渊冲手头的工作完成了,他才又站起来,给本刊记者看这几天的成果——亨利·詹姆斯作品的中文翻译。他每天晚上译一页A4纸,第二天再把昨晚的译文输入电脑,打印出来后,还要用红笔校订一遍。许渊冲喜欢他的工作,他曾在日记里写,“现在,我喜欢一个人走路,将来,我也要走一个人的路”。

后来接受媒体采访时,他说,“我不是这样走,今天就没有人能把中国的《诗经》、《楚辞》、唐诗宋词、元曲、毛泽东(诗词),翻译成英文法文。”

狂就是许渊冲的名片。

他自称“书销中外百余本,诗译英法唯一人”。是狂,却不妄。许渊冲说自己是实事求是的。至今他已在国内外出版了《诗经》、《楚辞》、《约翰·克利斯朵夫》等120多本译著,从上世纪五十年代起,能同时中、英、法互译且译成韵诗,的确唯他一个人。

1987年,许渊冲英译的《李白诗选》一百首出版,老师钱锺书致信开玩笑说:“太白能通夷语,明人小说中敷陈‘草写吓蛮书’,惜其尚未及解红毛鬼子语文,不然,与君苟并世,必莫逆于心耳。”

能与盛唐最狂得没边的诗人莫逆,对许渊冲实在是莫大鼓舞。

戴镣铐跳舞

2017年的八月十五,是个明月夜,许渊冲独自在畅春园旁的小路上骑车,这是他每日的习惯。他一不留神摔了一跤,右侧股骨骨折,不得不住院治疗。

这一摔,直接影响了许渊冲翻译莎士比亚的进程。躺在病床上,看书很吃力,笔更是动不了,他急得只想赶快出院。夫人照君坚决要遵医嘱。许渊冲也只好自我安慰:“月光如水,从某个意义上还摔得蛮美的。”

在央视《朗读者》节目上,他念起诗句“一样是明月,一样是隔山灯火”,洪钟一样的声音哽咽起来。观众讶异于竟还有这样的人,一把年纪了,依旧如此敏感。

许渊冲把创造美看做人生最大的乐趣。他把自己的翻译经验总结为“美化之艺术,创优似竞赛”。其中“美”,指的是意美、音美、形美。

譬如,李清照的《声声慢》,起首七组叠词,寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

许渊冲译为:

I look for what I miss,

I know not what it is,

I feel so sad, so drear,

So lonely, without cheer。

许渊冲认为,他的译法中,七对叠字并没有一一对照,但译出了其中的感情。“我寻来找去,但不知道我缺少了什么东西。这就是丧夫后女词人恍然若失的心态。更巧的是,miss和原文的‘觅’元音辅音都相似,不仅有意美,也兼具了音美。下一句‘我感到这样悲哀,这样凄凉,这样孤独,没有一点乐趣’。cheer与戚戚听来相近,也用音美增加了意美。”

再比如李白的《静夜思》,许渊冲也自认得了绝妙的译法:

A Tranquil Night

Before my bed a pool of light,

I wonder if it‘s frost aground。

Looking up,I find the moon bright,

Bowing,in homesickness I‘m drowned。

床前明月光,许渊冲却译为“床前月光如水”,添了原诗中没有的比喻,他觉得这样能与第四句“我沉浸在乡愁中”相呼应。这是创译。“李白用月圆与团圆相连,这对中文环境里的我们来说是一个熟悉的意象,英文读者却是难以理解的。”为此,许渊冲增加了月光如水的意象,和如水的乡愁相对,他认为才算是体现了原文的意美。

此外,译文押韵是音美,每行八个音节,又是整齐的形美。

钱锺书在给许渊冲毛诗韵体译文的英文回信中说:“你戴着音韵和节奏的镣铐跳舞,跳得灵活自如,令人惊奇。不过,在‘译’和‘诗’之间,还是只好得罪‘诗’而不得罪‘译’了。”

即便是对着自己极尊重的老师,许渊冲仍然保留意见:“诗要求美,译要求真;如果把美的诗译得不美,不可能算是存真;只有在不是真的条件下,尽可能传达原诗的美,才是应该采用的原则。”他认为这样,才算把文学翻译,进化到翻译文学。

许渊冲书桌上挂着一幅朋友送的字,“译古今诗词/翻世界名著/创三美理论/饮彤霞晓露。”许渊冲喜欢这句“饮彤霞晓露”,因为“我把彤霞晓露,摆在我作品里”。

1949年,西南联大校友在巴黎香榭丽舍大街的露天咖啡馆欢迎梅贻琦校长。(受访者 供图)

在《鲁豫有约》里,照君说许渊冲他们这一代的人们,最大的特点就是纯真:“他们灵魂里头,很少有追求那些现在这个年代人追求的东西。他们血液里头,热爱人类美好的东西,可以抵抗生活当中的不正常的现象。”

少数派

求美和求真,是翻译界长期争论不休的问题,许渊冲一贯是少数派,与翻译界也有过多次论战。对此,他绝对自信,曾公开表示:自己的译论总结了中国自孔子到钱锺书的观点,并加以发展,可以算是目前世界上最先进的文学翻译理论。

瓦雷利的诗《风灵》,许渊冲翻译为“无影也无踪,更衣一刹那,隐约见酥胸”。翻译家王佐良直说酥胸是“鸳鸯蝴蝶派”,许渊冲却坚持认为直译成胸部,缺乏美感。有关形似和神似,许渊冲与翻译家江枫,也有过公开的论战。

最著名的要数一场由小说《红与黑》引发的中国翻译界大辩论。1995年,《文汇读书周报》征求读者对《红与黑》五个中译本的意见,把译本分为“等值”和“再创造”。结果,喜欢等值翻译的读者占了大多数。

其中,市长说“J‘aime l’ombre。”等值译文是“我喜欢树荫”,许渊冲翻译成“大树底下好乘凉”。市长夫人死时的原文是“她死了”, 另一位翻译家赵瑞蕻,也是许渊冲的同学,翻译为“市长夫人去世了”,许渊冲则译为“魂归离恨天”。

这种再创造被翻译家冯亦代批评为“花花绿绿的东西”。许渊冲不同意,反问,“她死了”就是等值翻译吗?市长夫人不是正常死亡,是含恨而死,那么,还有比魂归离恨天这句红楼梦经典更恰当的表达吗?

浙江大学教授、翻译家许钧,也是这场论战的主力。他告诉本刊记者,自己与许渊冲的争论点其实在于文学翻译的伦理性要求,在于忠实性,是首先求真还是求美的分歧。

1992年到现在,许渊冲和许钧两人经常争论,反而互相引为忘年交。三年前,许钧和夫人、儿子、儿媳四个人,还专程到许渊冲家拜访,一起探讨翻译思想。许钧的儿媳祝一舒在南京大学读博士,博士论文就做许渊冲的翻译思想研究。

许钧记得,那天他们谈了许多,许渊冲格外高兴,还给祝一舒题了词,写道:“创建中国学派的翻译理论。”

许渊冲不介意论战,“我也要交流啊,我也希望有人反对啊”。《山西文学》主编韩石山写过一篇《许渊冲的自负》,许渊冲回敬一篇《是自负还是自信》,也发在《山西文学》上,许渊冲又交下一位忘年交。

道可道,非常道,许渊冲挥着手指念他偏爱的翻译:“Truth can be known, but it may not be the well-known truth。”许渊冲喜欢这句话,因为中国两千年前的道理,现在依然可以解决全世界的问题。

在《老子译话》的论文里,他把“道”理解为 “divine law”,即“天道”。“你看我学生辜正坤,也是博导了,”许渊冲对本刊记者说,“他翻译成Tao,不对的。”而在纪录片《我的时代和我》里,当着众人,许渊冲说话更不客气,全然不怕得罪这位已经是北大外语学院世界文学研究所所长的学生:“(译成Tao)有个屁用,一点用都没有。”

倒是应了照君说他的那句“他在人际关系上没有两岁孩子懂事”。

追忆似水年华

许渊冲一贯争强好胜。狂如他,要承认对方更好,必得先好好比试一番。他曾不服气好友欧阳谧入选班篮球队而自己落选,就和其他落选的同学组织了一支球队,向班队挑战。结果大败而回,输了个一比四十。真输了,许渊冲也坦荡。他自嘲,这比分可能打破了世界纪录。

这是许渊冲在西南联大外文系念书时的事了。在他心里,西南联大是超越哈佛的,“因为它不仅有当时地球上最聪明的头脑,还有全世界讲课最好的教授”。

许渊冲提到最多的是老师钱锺书。那时钱锺书才二十八岁,讲课时,低头看书比抬头看学生的时候多,双手常常支撑在讲桌上,两腿交叉,右脚尖点地。他讲牛津英文,如今,许渊冲也是一口标准的伦敦英语。

联大教授都极有性格,有养着大斗鸡的金岳霖,生活上极不讲究的沈从文,说话结结巴巴,思路却清晰流畅的冯友兰。

联大外文系主任是叶公超。许渊冲记得第一堂课,老师叶公超灰色夹克外面穿一件灰色西装,外面再套一件灰色大衣,还围着灰色围巾,仿佛把“灰蒙蒙的北国风光带到昆明来了”。他一进课堂就问,大家上什么课,许渊冲抢先用英语回答了,就为了在同班同学杨振宁面前露一手。

许渊冲老爱与杨振宁比一比,得奖后回到西南联大原址云南师范大学,许渊冲还在讲座上提起两人当年的考试:“杨振宁太不像话了,我外文系考79分,他物理系考80分,比我还多一分。”

读书的时候比分数,毕业后比成就。“杨振宁拿诺贝尔奖,我出四本书。”不过许渊冲也承认,自己拿北极光奖,比老同学拿诺贝尔奖,晚了五十多年。

在中国翻译协会为许渊冲举行的“北极光”授奖仪式上,杨振宁开他玩笑:“西南联大当时的漂亮女孩儿,他都追过!”许渊冲只在台下摆摆手,一笑了之。

追漂亮姑娘的事儿,许渊冲坦坦荡荡写在他的回忆录《追忆逝水年华》里。他写女学生如萍,一次同游,如萍坐在他身边。两人身体紧紧挨在一起,他数得清她睫毛上的泪珠,她的头发吻着他的嘴唇。也有同学小林,两人走在雨后的阳宗海边,手牵着手一步步走下山去。

激发了许渊冲翻译之心的,则是外文系系花周颜玉,许渊冲为了她把林徽因的《别丢掉》译成英文。五十年后,许渊冲才收到对方从台北牯岭街寄来的回信,感叹“五十年的光阴,飞也似的溜走了”。

这种浪漫更见诸老师身上。吴宓教授的日记里,甚至也记载了许渊冲的这位意中人,写她“着橙红色,盛施脂粉,圆晶轻小,如樱桃正熟,偕其未婚夫行”。

吴宓是第一个改变许渊冲翻译观念的老师。吴宓在课上讲述《死魂灵》的译法,死魂灵原文有灵魂和农奴两种意思,果戈里讲的是农奴,直译“死魂灵”,不如意译“死农奴”,“死农奴”又不如译为“农奴魂”。许渊冲这才觉得意译有道理,只是直译、意译,都有得有失。

吴宓的学生钱锺书,一句“艺之至者,从心所欲不逾矩”,则给了许渊冲最终启发:求真是低标准,从心所欲是高标准,是积极要求。

作家汪曾祺曾形容沈从文等西南联大的老师们,“无机心,少俗虑”。许渊冲身上那无所顾忌的浪漫,似乎就继承于这些老师们,继承于那个昂扬年代。

《追忆逝水年华》出版后,许渊冲送了一本给汪曾祺,题词:同是联大人,各折月宫桂。被问及西南联大为何能如此璀璨,许渊冲答:“因为自由啊。”

崭新的老人家

西南联大是许渊冲的精神故乡。在那个战乱年代,大师却成群结队而来。

有一句联大校歌写道:“其辞始叹南迁流难之苦辛,中颂师生不屈之壮志,终寄最后胜利之期望。”

在联大就读的第三年,美国志愿空军第一大队到昆明援助对日作战,需要大批英文翻译。

许渊冲原本不想当兵,但一想到已经壮烈牺牲的老师汪国镇和其他英年早逝的同窗,便参军服役。1941年10月30日,联大外文系开欢送会,当女同学们用英文唱起《再会歌》,他真生出些生离死别的感觉。

许渊冲被分到机要秘书室,主要工作就是将昆明军营的军事情报译成英文,送陈纳德将军。最紧急的一次,许渊冲翻译了日本飞机进驻河内机场的情报,坐专车面呈陈纳德将军。第二天,飞机果然袭击昆明,幸而飞虎队早有准备。

一年后,美国志愿空军与中国空军合同期满,许渊冲回联大复学,还带回了一枚飞虎章。如今,这枚镀金的飞虎章,依然放在许渊冲的书架上,与他出版的一百多本作品摆在一起。

书架上还放着过去百年各个时期的照片,有许渊冲在香榭丽舍大道与梅贻琦的合影,也有杨振宁与妻子翁帆坐在这张沙发上翻阅他莎士比亚翻译手稿的照片。

许渊冲特地拿出一张五人合影,这是杨振宁回国时,许渊冲为他办的欢迎会,一起迎接杨的还有朱光亚、王希季、王传纶。这五位,在西南联大时就有响当当的名声:“湖北朱、安徽杨,外加许二王,理文法工五堵墙。”

“可惜朱光亚、王传纶,两位都去世了。”许渊冲说,“我们三个的夫人,都去世了。”许渊冲补充了一句,“她(指照君)也去世了。”他第一次把声音轻下来,喃喃道:“不能多谈了,我累了,谈不了了。”

许渊冲靠在那旧得发黄的皮沙发上休息了一会儿,便带记者参观他打字的电脑,继而又沉浸到工作里去。

大约十分钟后,他打完了最后一行字,才又意识到记者的存在,便笑呵呵地关掉灯,缓慢却熟练地保存文档、关文件夹、关机。XP系统那古老的关机音乐响起,桌面暗下来,这是照君的一张单人照,她穿着长裙,戴着墨镜,站在一片青水边。

许渊冲招呼保姆小芳拿来大白兔奶糖。他自己就酷爱甜食,喝水要喝加热的可乐,吃一小碗粥也要放两勺糖,最爱的就是巧克力,许渊冲冰箱里放满了客人送来的各种品牌的巧克力。奇妙的是,他的血糖一直不高,身体健康。

除了甜食,许渊冲生活上实在没有太多讲究,这个70平米的屋子住了许多年,每日自己上下,硬是能拄着拐杖一口气走上三楼。直到2017年他第二次摔跤后,才由学生俞敏洪出资建了电梯。

如此高龄,许渊冲依旧觉得自己是崭新的。许钧回忆他们的世纪之争,许渊冲认为他代表新的世纪,反而比他小三十多岁的许钧,才代表过去的世纪,是保守的。

在许钧看来,当大家都沉浸在引进西方的学术、文学时,许渊冲已经关注到在新的历史时期,中国文化必然要走向世界,他的思想是最有前瞻性的。

许渊冲也送一本《追忆似水年华》请“许钧小兄”雅正。扉页上他用法文写:“只有创造的乐趣才值得人去追求。”

大约下午两点半,报纸送来,到了每日去公园看报的时间。以前是保姆小芳开电瓶车带着奶奶,许渊冲自己骑自行车,现在,电瓶车后座只剩许渊冲坐。

许渊冲扣上羽绒服上的帽子,戴上一双皮手套,全副武装,缓慢地坐进那辆粉色小电瓶车里。小电瓶车发出刺啦刺啦的声音,就这样突突突地从容远去。

“我正常嘛,是你们太不狂了。”许渊冲曾这样说。

本文由知事 转码显示查看原文